|

Bienvenue chez les Sellais |

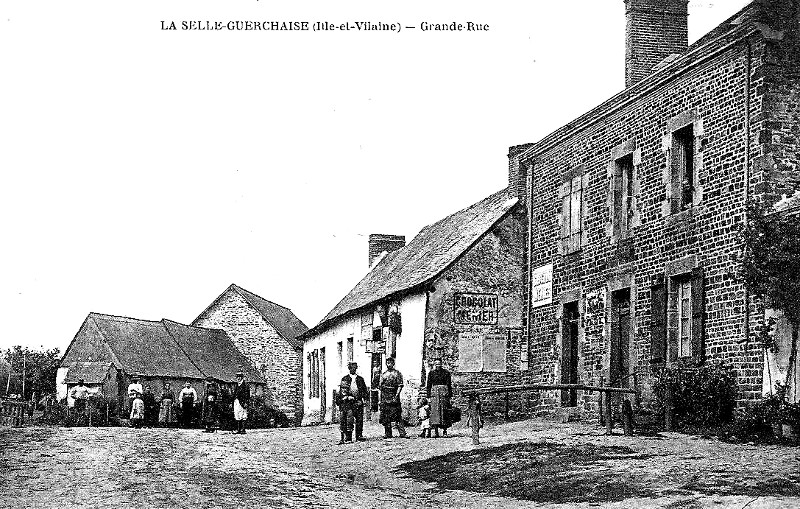

LA SELLE-GUERCHAISE |

Retour page d'accueil Retour Canton de La Guerche-de-Bretagne

La commune

de La Selle-Guerchaise ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de LA SELLE-GUERCHAISE

La Selle-Guerchaise vient, semble-t-il, du latin "cella" (sanctuaire).

La paroisse de La Selle-Guerchaise est donnée à la fin du XIème siècle par son possesseur nommé Zacharie à l'Abbaye Saint-Aubin d'Angers qui y établit un prieuré.

En racontant la fondation du prieuré de La Selle-Guerchaise (Celle-Guerchoise), donné vers l'an 1100 à l'abbé de Saint-Aubin d'Angers, nous avons constaté à cette époque l'existence de la paroisse du même nom. Depuis lors, l'abbé de Saint-Aubin conserva jusqu'à la Révolution le droit de nommer le recteur de La Selle-Guerchaise. Dans les derniers siècles, le prieuré fut même uni à la cure, de sorte que le recteur-prieur se trouva pourvu d'un bénéfice rapportant en 1790 1400 livres de revenu net. A la restauration du culte en 1803, le territoire de La Selle-Guerchaise fut annexé à la paroisse d'Availles. Mais un peu plus tard une ordonnance royale, en date du 16 avril 1826,érigea La Selle en succursale, et Mgr de Lesquen y nomma recteur Yves-Augustin Poirier le 1er juillet 1827 (Pouillé de Rennes). La paroisse de La Selle-Guerchaise dépendait autrefois de l’ancien évêché de Rennes.

On rencontre les appellations suivantes : ecclesia quœ vocatur Cellula (en 1100), Cella Guirchœ (en 1516), La Celle-Guerchoise (au XIXème siècle).

Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de La Selle-Guerchaise : Aventin (vers l'an 1100), Bertrand Delistre (en 1555), René Guyot (en 1600), Denis Le Blanc (en 1604), Jean Demarie (vers 1606, il fut condamné en 1606 à acquitter une rente de 20 livres que devait le prieuré-cure de La Celle à l'abbaye de Saint-Aubin d'Angers), Jacques Lesné (en 1611), Jean Pellerin (1611-1655), Louis Courtin (1657-1688, inhumé dans le choeur de l'église), Dom Jacques Vérot (1689-1726), Louis Gondée du Plessix (1726-1765), Dom François-Joseph Raymondet (1765-1784, inhumé dans l'église), François Pelletier (1784-1792), Yves Augustin Poirier (1827-1835), Jean-Marie de Sanguinet (1835-1842), Jean Even (1842-1853), Jean Salmon (1853-1875), François Lizé (1875-1878), Esther Vaugeois (à partir de 1878), .....

Voir

![]() "

Le

cahier de doléances de La Selle-Guerchaise en 1789

".

"

Le

cahier de doléances de La Selle-Guerchaise en 1789

".

![]()

PATRIMOINE de LA SELLE-GUERCHAISE

![]() l'église

Saint-Martin (XII-XVII-XIXème siècle). Dédiée de toute antiquité à

saint Martin, évêque de Tours, l'église de La Selle-Guerchaise offre peu

d'intérêt c'est un édifice relativement moderne, avec un chevet droit, et

dont la nef a été agrandie de deux chapelles en 1860. La nef est construite au XVIIème

siècle. Le clocher-porche date de 1859 ;

l'église

Saint-Martin (XII-XVII-XIXème siècle). Dédiée de toute antiquité à

saint Martin, évêque de Tours, l'église de La Selle-Guerchaise offre peu

d'intérêt c'est un édifice relativement moderne, avec un chevet droit, et

dont la nef a été agrandie de deux chapelles en 1860. La nef est construite au XVIIème

siècle. Le clocher-porche date de 1859 ;

![]() la

chapelle Sainte-Anne ou du Pâtis (1875-1878), édifiée par François

Lizé, recteur de la paroisse de 1875 à 1878 (décédé en 1887, à

Winglong, en Chine). Une vieille statue en bois de sainte Anne, représentant

l'aïeule de Jésus-Christ debout avec la Sainte Vierge sur son bras, cette

dernière tenant elle-même le divin Enfant, se trouvait sur la façade

d'une maison au village du Pâtis et passait pour miraculeuse ; elle devait

provenir d'une ancienne chapelle, probablement de celle qui précède. En

1875, M. Lizé, recteur de La Selle-Guerchaise et ancien missionnaire,

construisit au Pâtis une chapelle en forme de pagode chinoise, octogone et

d'un aspect fort original. Il y déposa la statue vénérée, et le nouveau

sanctuaire fut solennellement bénit le 26 juillet 1876 par M. Fouré, doyen

de la Guerche. Cette chapelle est très fréquentée à la fin du XIXème

siècle et l'on y dit souvent la messe (Pouillé de Rennes). Une statue de

Sainte-Anne, en bois polychrome, date du XVIème siècle et provient de

l'ancienne chapelle du Poncel. Les peintures murales qui datent de 1875-1876

ont été restaurées en 1900-1901 ;

la

chapelle Sainte-Anne ou du Pâtis (1875-1878), édifiée par François

Lizé, recteur de la paroisse de 1875 à 1878 (décédé en 1887, à

Winglong, en Chine). Une vieille statue en bois de sainte Anne, représentant

l'aïeule de Jésus-Christ debout avec la Sainte Vierge sur son bras, cette

dernière tenant elle-même le divin Enfant, se trouvait sur la façade

d'une maison au village du Pâtis et passait pour miraculeuse ; elle devait

provenir d'une ancienne chapelle, probablement de celle qui précède. En

1875, M. Lizé, recteur de La Selle-Guerchaise et ancien missionnaire,

construisit au Pâtis une chapelle en forme de pagode chinoise, octogone et

d'un aspect fort original. Il y déposa la statue vénérée, et le nouveau

sanctuaire fut solennellement bénit le 26 juillet 1876 par M. Fouré, doyen

de la Guerche. Cette chapelle est très fréquentée à la fin du XIXème

siècle et l'on y dit souvent la messe (Pouillé de Rennes). Une statue de

Sainte-Anne, en bois polychrome, date du XVIème siècle et provient de

l'ancienne chapelle du Poncel. Les peintures murales qui datent de 1875-1876

ont été restaurées en 1900-1901 ;

![]() l'ancien

prieuré Saint-Martin de la Selle-Guerchaise, aujourd'hui disparu. Pendant

que Girard gouvernait l'abbaye de Saint-Aubin d'Angers, de l'an 1082 à

1106, un nommé Zacharie, fils de Froment (ou Fromont), vicaire de la

seigneurie de Craon, possédait par héritage une église appelée la Celle,

construite en l'honneur de saint Martin, « ecclesiam quœ vocatur

Cellula constructam in honore Sancti Martini ». Pour assurer le salut

de son âme et celui des âmes de sa femme Havoise, de son père Froment, de

Berthe sa mère et de Normand le Vicaire, son neveu, Zacharie donna aux

moines de Saint-Aubin cette église de la Celle avec tous ses revenus, tels

que les oblations et les droits de baptêmes et de sépultures ; il leur

donna aussi la dîme qui en dépendait, sauf une portion cédée par lui antérieurement.

A ces dons, le généreux bienfaiteur ajouta : une maison construite auprès

de l'église, un arpent de vigne, un arpent de pré, un champ devant la

porte de cette église, un jardin voisin de celle-ci, une autre maison

construite à côté, et la moitié d'un moulin pour entretenir le luminaire

du temple ; il ajouta encore 4 deniers, à prendre sur le cens du village de

la Celle, payables le Jeudi-Saint, et destinés à l'achat d'un cierge

pascal ; enfin, il compléta sa donation en cédant aux moines la moitié de

son droit seigneurial sur les hommes de la Celle. Zacharie fit tous ces dons

le jour de Saint-Jean-Baptiste, dans le cloître du monastère de Châteaugontier,

et il en investit l'abbé Girard au moyen de son couteau, en présence

d'Aventin, prêtre de la Celle, qui l'avait engagé à faire cette bonne

action. Zacharie et l'abbé Girard vinrent alors à la Celle, et rencontrèrent

sur leur chemin Robert, neveu du pieux donateur et frère de Normand le

Vicaire. Ce Robert s'empressa d'approuver ce qu'avait fait son oncle et

promit à l'abbé Girard de défendre ses intérêts contre tous ceux qui

lui chercheraient noise. Arrivé à la Celle, Zacharie remit lui-même l'église

de Saint-Martin à Girard et à ses moines, en présence de Maurice, fils de

Renault, seigneur de Craon, et de plusieurs autres seigneurs. Cependant

Guillaume, seigneur de la Guerche, ayant appris la présence de l'abbé de

Saint-Aubin à la Celle, s'empressa d'y venir le trouver ; et là il

confirma toutes les donations faites à Girard dans les fiefs dépendant de

sa seigneurie. Quelques jours après, Zacharie étant allé à Angers, renouvela

son don dans l'abbaye de Saint-Aubin et en déposa la charte sur l'autel de

ce monastère. Par reconnaissance, les religieux lui accordèrent ainsi qu'à

ses parents, dénommés dans l'acte de donation, le suffrage de leurs prières,

et s'obligèrent à faire l'anniversaire de Zacharie et de sa femme après

leur mort ; de plus, ils promirent de célébrer pour eux deux messes chaque

semaine ; enfin, ils s'engagèrent à recevoir à Saint-Aubin Zacharie et

Aventin, prêtre de la Celle, s'ils voulaient se faire moines, et à

ensevelir honorablement le même Zacharie s'il mourait dans le monde.

D'autres personnes voulurent coopérer à la fondation du prieuré de la

Celle-Guerchoise : ainsi, toute une famille, dont nous ne connaissons que

deux membres, André et Ingelbert, son fils, donna aux moines une portion de

dîme qu'elle percevait à la Celle, 12 journaux de terre, un petit jardin,

5 deniers de rente sur la terre du prêtre Aventin, et enfin 4 deniers des 9

que les moines devaient lui payer chaque année, à cause de ce qu'ils possédaient

dans un fief lui appartenant. Les témoins de ces donations furent le prêtre

Aventin, Zacharie, fils de Fromont, et Guy de la Celle. Ainsi fut fondé le

prieuré de la Celle-Guerchoise (Selle-Guerchaise), aux environs de l'an

1100. Plus tard, en 1172, Robert le Vicaire, fils ou neveu de Zacharie,

voulut exiger certaines redevances des moines de la Celle ; mais, revenu à

de meilleurs sentiments, il se rendit à Saint-Aubin et se désista de

toutes ses prétentions entre les mains de l'abbé Guillaume, déposant,

pour gage, son bâton sur l'autel. Par gratitude, les religieux donnèrent

100 sols à ce seigneur, et Etienne, évêque de Rennes, aussi bien que

Geffroy de Pouencé, seigneur de la Guerche, s'empressèrent de ratifier

cette transaction. Enfin, en 1204, le prieuré de la Celle devint une véritable

seigneurie. A cette époque, en effet, Guillaume de Pouencé, seigneur de la

Guerche, céda au prieur et aux moines de la Celle tous les droits de la

juridiction seigneuriale qu'il exerçait sur eux et sur leurs hommes dans

les paroisses de la Celle-Guerchoise (Selle-Guerchaise) et de Domalain ; il

ne se réserva que la connaissance des trois grands crimes de rapt, meurtre

et encis. A partir de cette époque, les prieurs de la Celle furent tout à

la fois seigneurs temporels et spirituels de cette paroisse. Le prieuré de

la Celle tomba en commende dès le XVème siècle, car Antoine Pallavicini,

cardinal de Sainte-Anastasie, le possédait vers 1491 ; mais au XVIIème

siècle il était uni à la cure du lieu, puisque Denis Le Blanc prit

possession dès 1604 des deux bénéfices, prieuré et cure de la Celle

(Note de M. l'abbé Pâris-Jallobert). Cette union dura jusqu'au moment de

la Révolution. Le 5 juillet 1679, Louis Courtin rendit aveu au roi pour son

prieuré-cure de la Celle-Guerchoise (Selle-Guerchaise). On voit par cet

acte que ce bénéfice se composait alors de ce qui suit : « La maison

priorale, avec cours, jardins et vergers, située près du cimetière, où

est planté le poteau armorié des armes du prieur, auquel pilori est attaché

le collier pour punir les délinquants ; — la prée du Prieuré, contenant

trois hommées ; — la métairie de l'Abbaye, avec toutes ses pièces

de terre ; — plusieurs jardins ; — un moulin à vent ; — un

droit de justice omni modo dans les paroisses de la Celle, Rannée, Domalain

et Chelun ; — un droit de bouteillage ; — quelques rentes dues par les

habitants du fief du Prieuré et par le seigneur de Gennes ; — enfin, les

dîmes de toutes sortes de la paroisse de la Celle et le tiers des dîmes

des paroisses de Domalain et de Chelun » (Archives nationales, P.

1707). En 1790, François Pelletier, prieur-recteur de la Celle, déclara

que son bénéfice valait, toutes charges déduites, 1400 livres de revenu

net (abbé Guillotin de Corson) ;

l'ancien

prieuré Saint-Martin de la Selle-Guerchaise, aujourd'hui disparu. Pendant

que Girard gouvernait l'abbaye de Saint-Aubin d'Angers, de l'an 1082 à

1106, un nommé Zacharie, fils de Froment (ou Fromont), vicaire de la

seigneurie de Craon, possédait par héritage une église appelée la Celle,

construite en l'honneur de saint Martin, « ecclesiam quœ vocatur

Cellula constructam in honore Sancti Martini ». Pour assurer le salut

de son âme et celui des âmes de sa femme Havoise, de son père Froment, de

Berthe sa mère et de Normand le Vicaire, son neveu, Zacharie donna aux

moines de Saint-Aubin cette église de la Celle avec tous ses revenus, tels

que les oblations et les droits de baptêmes et de sépultures ; il leur

donna aussi la dîme qui en dépendait, sauf une portion cédée par lui antérieurement.

A ces dons, le généreux bienfaiteur ajouta : une maison construite auprès

de l'église, un arpent de vigne, un arpent de pré, un champ devant la

porte de cette église, un jardin voisin de celle-ci, une autre maison

construite à côté, et la moitié d'un moulin pour entretenir le luminaire

du temple ; il ajouta encore 4 deniers, à prendre sur le cens du village de

la Celle, payables le Jeudi-Saint, et destinés à l'achat d'un cierge

pascal ; enfin, il compléta sa donation en cédant aux moines la moitié de

son droit seigneurial sur les hommes de la Celle. Zacharie fit tous ces dons

le jour de Saint-Jean-Baptiste, dans le cloître du monastère de Châteaugontier,

et il en investit l'abbé Girard au moyen de son couteau, en présence

d'Aventin, prêtre de la Celle, qui l'avait engagé à faire cette bonne

action. Zacharie et l'abbé Girard vinrent alors à la Celle, et rencontrèrent

sur leur chemin Robert, neveu du pieux donateur et frère de Normand le

Vicaire. Ce Robert s'empressa d'approuver ce qu'avait fait son oncle et

promit à l'abbé Girard de défendre ses intérêts contre tous ceux qui

lui chercheraient noise. Arrivé à la Celle, Zacharie remit lui-même l'église

de Saint-Martin à Girard et à ses moines, en présence de Maurice, fils de

Renault, seigneur de Craon, et de plusieurs autres seigneurs. Cependant

Guillaume, seigneur de la Guerche, ayant appris la présence de l'abbé de

Saint-Aubin à la Celle, s'empressa d'y venir le trouver ; et là il

confirma toutes les donations faites à Girard dans les fiefs dépendant de

sa seigneurie. Quelques jours après, Zacharie étant allé à Angers, renouvela

son don dans l'abbaye de Saint-Aubin et en déposa la charte sur l'autel de

ce monastère. Par reconnaissance, les religieux lui accordèrent ainsi qu'à

ses parents, dénommés dans l'acte de donation, le suffrage de leurs prières,

et s'obligèrent à faire l'anniversaire de Zacharie et de sa femme après

leur mort ; de plus, ils promirent de célébrer pour eux deux messes chaque

semaine ; enfin, ils s'engagèrent à recevoir à Saint-Aubin Zacharie et

Aventin, prêtre de la Celle, s'ils voulaient se faire moines, et à

ensevelir honorablement le même Zacharie s'il mourait dans le monde.

D'autres personnes voulurent coopérer à la fondation du prieuré de la

Celle-Guerchoise : ainsi, toute une famille, dont nous ne connaissons que

deux membres, André et Ingelbert, son fils, donna aux moines une portion de

dîme qu'elle percevait à la Celle, 12 journaux de terre, un petit jardin,

5 deniers de rente sur la terre du prêtre Aventin, et enfin 4 deniers des 9

que les moines devaient lui payer chaque année, à cause de ce qu'ils possédaient

dans un fief lui appartenant. Les témoins de ces donations furent le prêtre

Aventin, Zacharie, fils de Fromont, et Guy de la Celle. Ainsi fut fondé le

prieuré de la Celle-Guerchoise (Selle-Guerchaise), aux environs de l'an

1100. Plus tard, en 1172, Robert le Vicaire, fils ou neveu de Zacharie,

voulut exiger certaines redevances des moines de la Celle ; mais, revenu à

de meilleurs sentiments, il se rendit à Saint-Aubin et se désista de

toutes ses prétentions entre les mains de l'abbé Guillaume, déposant,

pour gage, son bâton sur l'autel. Par gratitude, les religieux donnèrent

100 sols à ce seigneur, et Etienne, évêque de Rennes, aussi bien que

Geffroy de Pouencé, seigneur de la Guerche, s'empressèrent de ratifier

cette transaction. Enfin, en 1204, le prieuré de la Celle devint une véritable

seigneurie. A cette époque, en effet, Guillaume de Pouencé, seigneur de la

Guerche, céda au prieur et aux moines de la Celle tous les droits de la

juridiction seigneuriale qu'il exerçait sur eux et sur leurs hommes dans

les paroisses de la Celle-Guerchoise (Selle-Guerchaise) et de Domalain ; il

ne se réserva que la connaissance des trois grands crimes de rapt, meurtre

et encis. A partir de cette époque, les prieurs de la Celle furent tout à

la fois seigneurs temporels et spirituels de cette paroisse. Le prieuré de

la Celle tomba en commende dès le XVème siècle, car Antoine Pallavicini,

cardinal de Sainte-Anastasie, le possédait vers 1491 ; mais au XVIIème

siècle il était uni à la cure du lieu, puisque Denis Le Blanc prit

possession dès 1604 des deux bénéfices, prieuré et cure de la Celle

(Note de M. l'abbé Pâris-Jallobert). Cette union dura jusqu'au moment de

la Révolution. Le 5 juillet 1679, Louis Courtin rendit aveu au roi pour son

prieuré-cure de la Celle-Guerchoise (Selle-Guerchaise). On voit par cet

acte que ce bénéfice se composait alors de ce qui suit : « La maison

priorale, avec cours, jardins et vergers, située près du cimetière, où

est planté le poteau armorié des armes du prieur, auquel pilori est attaché

le collier pour punir les délinquants ; — la prée du Prieuré, contenant

trois hommées ; — la métairie de l'Abbaye, avec toutes ses pièces

de terre ; — plusieurs jardins ; — un moulin à vent ; — un

droit de justice omni modo dans les paroisses de la Celle, Rannée, Domalain

et Chelun ; — un droit de bouteillage ; — quelques rentes dues par les

habitants du fief du Prieuré et par le seigneur de Gennes ; — enfin, les

dîmes de toutes sortes de la paroisse de la Celle et le tiers des dîmes

des paroisses de Domalain et de Chelun » (Archives nationales, P.

1707). En 1790, François Pelletier, prieur-recteur de la Celle, déclara

que son bénéfice valait, toutes charges déduites, 1400 livres de revenu

net (abbé Guillotin de Corson) ;

![]() le moulin

à vent de la Selle ;

le moulin

à vent de la Selle ;

A signaler aussi :

![]() l'ancienne

Chapelle du Poncel, aujourd’hui disparue. Le 2 novembre 1671 mourut à La

Selle-Guerchaise François Blouin, curé de cette paroisse et fondateur de

la chapelle du Poncel (Notes ms. de M. l'abbé Pâris-Jallobert). C'est tout

ce que nous savons de cette chapelle, qui n'existe plus ;

l'ancienne

Chapelle du Poncel, aujourd’hui disparue. Le 2 novembre 1671 mourut à La

Selle-Guerchaise François Blouin, curé de cette paroisse et fondateur de

la chapelle du Poncel (Notes ms. de M. l'abbé Pâris-Jallobert). C'est tout

ce que nous savons de cette chapelle, qui n'existe plus ;

![]() les

anciens manoirs de la Barre. L’un était à la famille de la Barre en

1513. L’autre était à la famille Cador en 1513 et à la famille de Rhuys au XVIIIème siècle ;

les

anciens manoirs de la Barre. L’un était à la famille de la Barre en

1513. L’autre était à la famille Cador en 1513 et à la famille de Rhuys au XVIIIème siècle ;

![]() l'ancien

manoir de la Fontaine ;

l'ancien

manoir de la Fontaine ;

![]() l'ancien

manoir de la Copinière ou de la Craupinière ;

l'ancien

manoir de la Copinière ou de la Craupinière ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de LA SELLE-GUERCHAISE

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.