|

Bienvenue chez les Colombins |

SAINTE-COLOMBE |

Retour page d'accueil Retour Canton de Retiers

La commune

de Sainte-Colombe ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de SAINTE-COLOMBE

Sainte-Colombe vient de sainte Colombe, martyrisée à Sens (Yonne) en 274 ou 287.

Cette paroisse existait au XIIIème siècle et pouvait être même déjà ancienne. En 1240, en effet, Geoffroy de Pouancé, seigneur de la Guerche, mariant sa fille Thomase à André de Vitré, lui donna en dot divers biens, parmi lesquels figure ce que ce seigneur possédait dans le bourg et la paroisse de Sainte-Colombe, « in burgo et parrochia de Sancta Columba » (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 917). L'abbaye de Saint-Georges avait reçu, paraît-il, des donations en Sainte-Colombe, car en 1790 elle y levait « le quart de toutes les dixmes, excepté novales et moutons » et les affermait 200 livres (Cartulaire de l'abbaye Saint-Georges, 465). Le presbytère de Sainte-Colombe relevait directement du duc de Bretagne. En 1502, le recteur, Pierre Pichon, rendit aveu, le 20 octobre, pour cette maison et pour son pourpris, contenant 3 journaux de terre. En 1790, son successeur, M. Piton, déclara que la cure de Sainte-Colombe lui rapportait 510 livres de revenu net (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 29). La fabrique conserve un registre des Comptes des trésoriers de 1605 à 1647, qui ne manque pas d'intérêt. La paroisse de Sainte-Colombe fut supprimée en 1803 et son territoire fut annexé à celui de Coësmes ; mais une ordonnance royale, datée du 16 avril 1826, érigea Sainte-Colombe en succursale. Le nouveau recteur, M. Robert, ne fut toutefois nommé que le 1er juin 1828.

Sainte-Colombe dépendait autrefois de la châtellenie du Désert et de l'ancien évêché de Rennes.

On rencontre les appellations suivantes : parochia de Sancta Columba (en 1240), ecclesia Sanctœ Columbœ (en 1516).

Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Sainte-Colombe : Pierre Pichon (en 1502), Jean Pivert (en 1574), Michel Fourel (en 1588), Pierre Legeart (en 1592), René Legeart (en 1605 et en 1609), Julien Valotère (en 1615), Julien Legendre (1616-1617), Sébastien Bellain (en 1620), Jean de Saint-Do (1625-1637), Michel Daguenet (1638-1673), Jean Guérault (1677-1679), Olivier Macé (vers 1681), Jean du Feu (1687-1710), Vincent Picoul (1710-1740, inhumé dans son église), Grégoire Charpentier (en 1741), François Regnier (1750-1757), George Brunet (1757-1780), Charles-Joseph-Marie Piton (1780-1789), Jean-Marie Robert (1828-1832), N... Porée (1833-1838), Paul-Louis Déniard (1838-1863), Joseph Lécrivain (1863-1865), Julien Lucas (1865-1883), Pierre Delabeauce (à partir de 1883), ...

Voir

![]() "

Cahier

de doléances de Sainte-Colombe en 1789

".

"

Cahier

de doléances de Sainte-Colombe en 1789

".

![]()

PATRIMOINE de SAINTE-COLOMBE

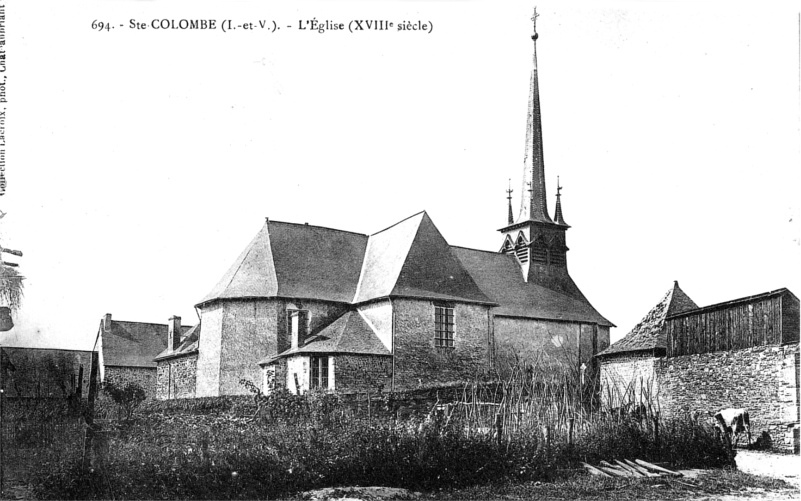

![]() l'église

Sainte-Colombe (XVII-XIXème siècle), reconstruite au XVIIème siècle. Dédiée

à sainte Colombe, martyre de Sens, — dont un recteur du lieu a chanté

les gloires en vers latins, — cette église forme une simple croix dépourvue

de style. Elle fut reconstruite au milieu du XVIIème siècle et bénite le

1er décembre 1658 par Yves de Lourmel, recteur de Thourie. On y plaça

l'autel majeur actuel en 1664, et ceux de la Sainte-Vierge et de

Saint-Nicolas. La confrérie de Saint-Nicolas est ancienne, en effet, à

Sainte-Colombe, et mentionnée en 1693 ; quoiqu'elle ait été abolie par la

Révolution, on continue, à la fin du XIXème siècle, de venir en pèlerinage

au pied de son autel. La confrérie du Saint-Nom de Jésus fut également

fondée dans cette église en 1710 par le recteur Jean du Feu. Le marquis de

Brie, Jean-François de Cahideuc, se fit maintenir en 1698 dans la

possession de ses droits de supériorité, fondation et prééminence en l'église

de Sainte-Colombe. Mais, au siècle dernier, le seigneur des Mottes,

appartenant à la même famille de Cahideuc, s'y disait seigneur fondateur

et prééminencier. C'est en cette qualité qu'Emmanuel de Cahideuc, comte

du Bois de la Motte et seigneur des Mottes, nomma la grosse cloche de la

paroisse en 1741 (Pouillé de Rennes). Le

chœur date du XVII-XIXème siècle. Le maître-autel, oeuvre des sculpteurs

angevins Jean Simonneau et Pierre Robin, date de 1663-1664 (les statues de

saint Joseph, saint Jean, sainte Anne et la Vierge, la Vierge de

Crucifixion, d'un saint évêque datent du XVIIème siècle) ;

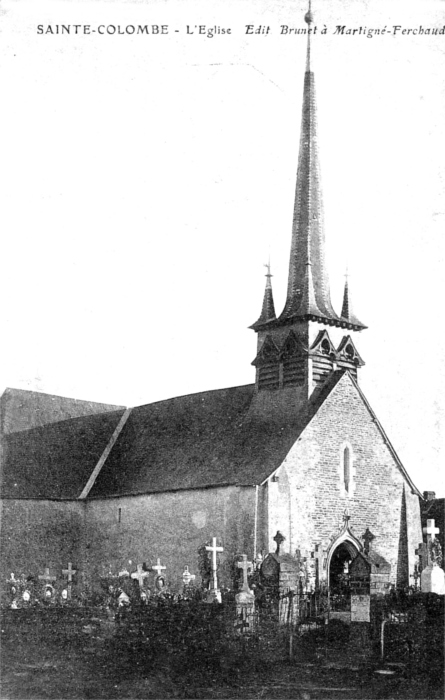

l'église

Sainte-Colombe (XVII-XIXème siècle), reconstruite au XVIIème siècle. Dédiée

à sainte Colombe, martyre de Sens, — dont un recteur du lieu a chanté

les gloires en vers latins, — cette église forme une simple croix dépourvue

de style. Elle fut reconstruite au milieu du XVIIème siècle et bénite le

1er décembre 1658 par Yves de Lourmel, recteur de Thourie. On y plaça

l'autel majeur actuel en 1664, et ceux de la Sainte-Vierge et de

Saint-Nicolas. La confrérie de Saint-Nicolas est ancienne, en effet, à

Sainte-Colombe, et mentionnée en 1693 ; quoiqu'elle ait été abolie par la

Révolution, on continue, à la fin du XIXème siècle, de venir en pèlerinage

au pied de son autel. La confrérie du Saint-Nom de Jésus fut également

fondée dans cette église en 1710 par le recteur Jean du Feu. Le marquis de

Brie, Jean-François de Cahideuc, se fit maintenir en 1698 dans la

possession de ses droits de supériorité, fondation et prééminence en l'église

de Sainte-Colombe. Mais, au siècle dernier, le seigneur des Mottes,

appartenant à la même famille de Cahideuc, s'y disait seigneur fondateur

et prééminencier. C'est en cette qualité qu'Emmanuel de Cahideuc, comte

du Bois de la Motte et seigneur des Mottes, nomma la grosse cloche de la

paroisse en 1741 (Pouillé de Rennes). Le

chœur date du XVII-XIXème siècle. Le maître-autel, oeuvre des sculpteurs

angevins Jean Simonneau et Pierre Robin, date de 1663-1664 (les statues de

saint Joseph, saint Jean, sainte Anne et la Vierge, la Vierge de

Crucifixion, d'un saint évêque datent du XVIIème siècle) ;

![]() le

château des Mottes (XVème siècle – 1628 – XIXème siècle). On y

voyait autrefois une chapelle privative, des douves et une motte. Le 30 mars

1633, Gabrielle Giraud, dame des Mottes, et veuve de Jacques Le Febvre,

seigneur des Rouxières, fonda deux messes par semaine dans la chapelle de

son manoir des Mottes. La fille de cette dame épousa Pierre de Langan, dont

le fils César se maria à Charlotte Constantin. Le père de cette dernière,

Gabriel Constantin, seigneur de la Fraudière et conseiller au Parlement de

Bretagne, se fit prêtre dans son veuvage, devint chanoine et doyen d'Angers

et abbé de Saint-Jean-de-Vallée. Ce fut alors qu'il fonda deux autres

messes par semaine en la chapelle des Mottes, par testament du 20 mars 1660.

Sa fille Charlotte, baronne du Boisfévrier, exécuta ses volontés et donna

pour cela, par acte du 25 octobre 1663, la ferme de la Haraudaye. Ces deux

fondations rapportaient en 1790 au chapelain des Mottes 313 livres de rente

(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 79 et 1 V, 29). Jean

Poligné, Guillaume Venisse, Vincent Picoul (1702), Jean Poligné (1710),

Jacques Geslin (1743), Pierre Geslin (1756) et Charles Piton (1768),

desservirent successivement les Mottes. Cette chapelle, sise dans la cour du

manoir, a été restaurée de nos jours et bénite de nouveau ; on y a élevé

un cénotaphe de marbre blanc à la mémoire de M. Emmanuel de Cahideuc,

marquis du Bois de la Motte, décédé en 1843. Sur les flancs de ce tombeau

monumental occupant le centre de l'édifice, sur la voûte et dans les verrières

apparaissent les armoiries du défunt : de gueules à trois têtes de léopard

d'or, lampassées de gueules, et sa devise : Antiquâ fortis virtute

(Pouillé de Rennes). Propriété successive des familles Chevaigné (au XVème siècle), Giraud

(en 1633), Constantin, Langan, Cahideuc du Bois de la Motte (en 1741 et 1789), Chapon ;

le

château des Mottes (XVème siècle – 1628 – XIXème siècle). On y

voyait autrefois une chapelle privative, des douves et une motte. Le 30 mars

1633, Gabrielle Giraud, dame des Mottes, et veuve de Jacques Le Febvre,

seigneur des Rouxières, fonda deux messes par semaine dans la chapelle de

son manoir des Mottes. La fille de cette dame épousa Pierre de Langan, dont

le fils César se maria à Charlotte Constantin. Le père de cette dernière,

Gabriel Constantin, seigneur de la Fraudière et conseiller au Parlement de

Bretagne, se fit prêtre dans son veuvage, devint chanoine et doyen d'Angers

et abbé de Saint-Jean-de-Vallée. Ce fut alors qu'il fonda deux autres

messes par semaine en la chapelle des Mottes, par testament du 20 mars 1660.

Sa fille Charlotte, baronne du Boisfévrier, exécuta ses volontés et donna

pour cela, par acte du 25 octobre 1663, la ferme de la Haraudaye. Ces deux

fondations rapportaient en 1790 au chapelain des Mottes 313 livres de rente

(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 79 et 1 V, 29). Jean

Poligné, Guillaume Venisse, Vincent Picoul (1702), Jean Poligné (1710),

Jacques Geslin (1743), Pierre Geslin (1756) et Charles Piton (1768),

desservirent successivement les Mottes. Cette chapelle, sise dans la cour du

manoir, a été restaurée de nos jours et bénite de nouveau ; on y a élevé

un cénotaphe de marbre blanc à la mémoire de M. Emmanuel de Cahideuc,

marquis du Bois de la Motte, décédé en 1843. Sur les flancs de ce tombeau

monumental occupant le centre de l'édifice, sur la voûte et dans les verrières

apparaissent les armoiries du défunt : de gueules à trois têtes de léopard

d'or, lampassées de gueules, et sa devise : Antiquâ fortis virtute

(Pouillé de Rennes). Propriété successive des familles Chevaigné (au XVème siècle), Giraud

(en 1633), Constantin, Langan, Cahideuc du Bois de la Motte (en 1741 et 1789), Chapon ;

![]() l'ancien

manoir des Sortoires (XVIIIème siècle) ;

l'ancien

manoir des Sortoires (XVIIIème siècle) ;

![]() l'ancien

presbytère (vers 1779-XIXème siècle) ;

l'ancien

presbytère (vers 1779-XIXème siècle) ;

A signaler aussi :

![]() l'ancienne

chapelle de la Madeleine, qui semble marquer l'emplacement d'une

ancienne léproserie. Elle est mentionnée dès l'an 1502 ; il en est aussi

question dans un aveu de 1677, et vers 1723 dans le Pouillé de Mgr de

Crissé. En 1790, le pré de la Magdeleine faisait partie du pourpris de la

cure de Sainte-Coulombe (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V,

29), ce qui est encore une preuve en faveur de l'existance d'une ancienne

léproserie en ce lieu (Pouillé de Rennes) ;

l'ancienne

chapelle de la Madeleine, qui semble marquer l'emplacement d'une

ancienne léproserie. Elle est mentionnée dès l'an 1502 ; il en est aussi

question dans un aveu de 1677, et vers 1723 dans le Pouillé de Mgr de

Crissé. En 1790, le pré de la Magdeleine faisait partie du pourpris de la

cure de Sainte-Coulombe (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V,

29), ce qui est encore une preuve en faveur de l'existance d'une ancienne

léproserie en ce lieu (Pouillé de Rennes) ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de SAINTE-COLOMBE

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.