|

Bienvenue chez les Saint-Aubinois |

SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE |

Retour page d'accueil Retour Canton de Saint-Aubin-d'Aubigné

La

commune de Saint-Aubin-d'Aubigné ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE

Saint-Aubin-d'Aubigné vient de Saint-Aubin, évêque d'Angers au VIème siècle, et d'Aubigné, baronnie voisine dont la paroisse était une dépendance féodale.

La paroisse de Saint-Aubin-d'Aubigné est ancienne, puisqu'en 1161 le pape Alexandre III confirma l'abbaye de Saint-Sulpice dans la possession de son église, « ecclesiam Sancti Albini de Albiniaco » (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 27 H, 1), mais nous n'en savons rien de plus. Les religieuses de Saint-Sulpice y fondèrent un prieuré-cure et présentèrent jusqu'à la Révolution le prieur-recteur, auquel elles firent une portion congrue, étant seules décimatrices dans la paroisse.

A cette époque la seigneurie du lieu, relevant de la baronnie d'Aubigné, appartient à la famille Montgermont. La famille de Freslon entre au XVème siècle en possession du château et des fiefs qui en dépendent.

Le recteur de Saint-Aubin-d'Aubigné rend aveu en 1724 à Emmanuel Freslon, seigneur de Saint-Aubin, pour son presbytère et son jardin, situés au Midi de l'église. Il reconnaît en même temps que ce presbytère avait été donné à l'un de ses prédécesseurs « par Julien Freslon, bisaïeul dudit seigneur de Saint-Aubin », à charge seulement de prières nominales pour le donateur, seigneur de la paroisse, faites au prône de la grand'messe (Archives du château de Saint-Aubin-d'Aubigné). En 1790, le recteur Gilles Aubrée déclare qu'il n'avait que ce presbytère, estimé valoir 36 livres de rente, et la portion congrue que lui faisait l'abbesse de Saint-Sulpice (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 25).

L’armée bretonne passe à Saint-Aubin-d'Aubigné en 1488 avant la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier. La paroisse de Saint-Aubin-d'Aubigné dépendait autrefois de l'ancien évêché de Rennes.

On rencontre les appellations suivantes : Sanctus Albinus de Albiniaco (en 1161), Sanctus Albinus prope Albigneyum (en 1516).

Note 1 : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Saint-Aubin-d'Aubigné : Frère Pierre (religieux Condonat de Saint-Sulpice, il refusa de rendre ses comptes en 1330 à l'abbesse de ce monastère), Jean Day (en 1630), Pierre Garnier (décédé en 1649), René Briand (1649-1658), Jean Besnard (en 1659), N... Jugault (en 1670), Julien Languillet (1672-1696, inhumé dans l'église, devant l'autel du Rosaire), Jacques Rimasson (1696-1717, inhumé dans l'église, à côté de l'autel du Rosaire), Jean Bouvet (1717-1761), Gilles-Joseph Aubrée (1761-1789), François-Jean Vannier (1803-1820), Guy Brette (1820-1821), René Lebreton (1821-1847), Julien Chesnay (1847-1854), Marie-Joseph Voiton (en 1854), Pierre Ridard (1854-1869), Honoré Renault (à partir de 1869), ...

Note 2 : L'ancienne Compaignie des canons d'Andouillé comptait sept associés : Olivier Frotet de La Touche, Julien Pépin du Bignon, Jean Briand de Lesrie, Jean Pépin du Boyscléret, Michel Guillaudeu de Lespayère, Ambroise Audouin du Chastellier et Jean Picot de La Giquelay. Le maître de forges se nommait Martin Chapelet de La Gouronnière. Les fondeurs étaient anglais, ils avaient pour truchement un petit garçon entretenu aux forges et payé par la compagnie. La plupart des canons étaient vendus à l'étranger ; ils valaient 15 livres le cent. Cette fonderie de canon n’a pas été mentionnée par Ogée dans son dictionnaire historique.

Voir

![]() "

Le

cahier de doléances de Saint-Aubin-d'Aubigné en 1789

".

"

Le

cahier de doléances de Saint-Aubin-d'Aubigné en 1789

".

![]()

PATRIMOINE de SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE

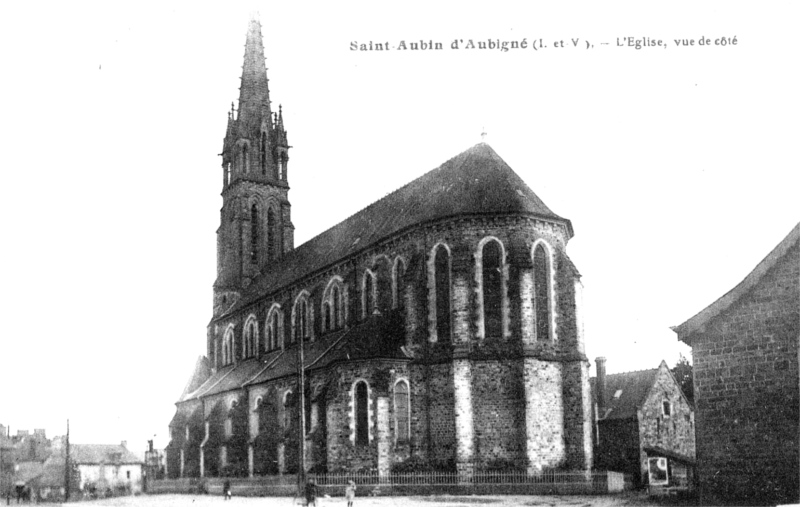

![]() l'église

Saint-Aubin (1896), édifiée d'après les plans de l'architecte Arthur

Regnault. Elle remplace un ancien édifice datant du XIème

siècle. Deux chapelles avaient été ajoutées à la nef vers la fin du

XVIIème siècle : celle du sud datée de 1676, celle du nord vers 1680.

Quant au choeur, il avait aussi été reconstruit avec chevet droit à la

même époque. La confrérie du Rosaire fut érigée dans la chapelle septentrionale

de cette église le 2 mai 1683, à la requête du recteur Julien Languillet,

par Jean Le Bel, dominicain de Bonne-Nouvelle (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, 1 H, 5). Les prééminences et le droit de fondation

appartenaient en cette église — dans les derniers siècles au moins —

au seigneur de Saint-Aubin-d'Aubigné ; aussi en 1602 Julien Freslon,

seigneur de la Freslonnière et de Saint-Aubin, fut-il, en qualité de

seigneur de la paroisse, parrain d'une nouvelle cloche (Pouillé de Rennes).

il reste deux pierres tombales qui proviennent probablement d'un enfeu

seigneurial, mais leurs armoiries sont effacées, et l'on n'y distingue plus

sur l'une qu'une épée posée près de l'écu. Le vitrail représentant

Saint-Michel date de 1898 et il est l'oeuvre du maître-verrier Eugène Rault ;

l'église

Saint-Aubin (1896), édifiée d'après les plans de l'architecte Arthur

Regnault. Elle remplace un ancien édifice datant du XIème

siècle. Deux chapelles avaient été ajoutées à la nef vers la fin du

XVIIème siècle : celle du sud datée de 1676, celle du nord vers 1680.

Quant au choeur, il avait aussi été reconstruit avec chevet droit à la

même époque. La confrérie du Rosaire fut érigée dans la chapelle septentrionale

de cette église le 2 mai 1683, à la requête du recteur Julien Languillet,

par Jean Le Bel, dominicain de Bonne-Nouvelle (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, 1 H, 5). Les prééminences et le droit de fondation

appartenaient en cette église — dans les derniers siècles au moins —

au seigneur de Saint-Aubin-d'Aubigné ; aussi en 1602 Julien Freslon,

seigneur de la Freslonnière et de Saint-Aubin, fut-il, en qualité de

seigneur de la paroisse, parrain d'une nouvelle cloche (Pouillé de Rennes).

il reste deux pierres tombales qui proviennent probablement d'un enfeu

seigneurial, mais leurs armoiries sont effacées, et l'on n'y distingue plus

sur l'une qu'une épée posée près de l'écu. Le vitrail représentant

Saint-Michel date de 1898 et il est l'oeuvre du maître-verrier Eugène Rault ;

![]() l'ancien

prieuré. Nous ne connaissons point les origines de ce prieuré. Dès l'an

1161, le pape Alexandre III confirma les religieuses de Saint-Sulpice dans

la possession de leur église de Saint-Aubin-d'Aubigné, « ecclesiam Sancti Albini de Albiniaco » (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, 27 H, 1). Nous savons également qu'en 1330, Pierre, frère

Condonat de Saint-Sulpice, jouissait du prieuré-cure de

Saint-Aubin-d'Aubigné. L'abbesse de Saint-Sulpice présenta même pour ce bénéfice

des religieux bénédictins jusqu'en 1662. Elle était seule décimatrice dans la paroisse ;

l'ancien

prieuré. Nous ne connaissons point les origines de ce prieuré. Dès l'an

1161, le pape Alexandre III confirma les religieuses de Saint-Sulpice dans

la possession de leur église de Saint-Aubin-d'Aubigné, « ecclesiam Sancti Albini de Albiniaco » (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, 27 H, 1). Nous savons également qu'en 1330, Pierre, frère

Condonat de Saint-Sulpice, jouissait du prieuré-cure de

Saint-Aubin-d'Aubigné. L'abbesse de Saint-Sulpice présenta même pour ce bénéfice

des religieux bénédictins jusqu'en 1662. Elle était seule décimatrice dans la paroisse ;

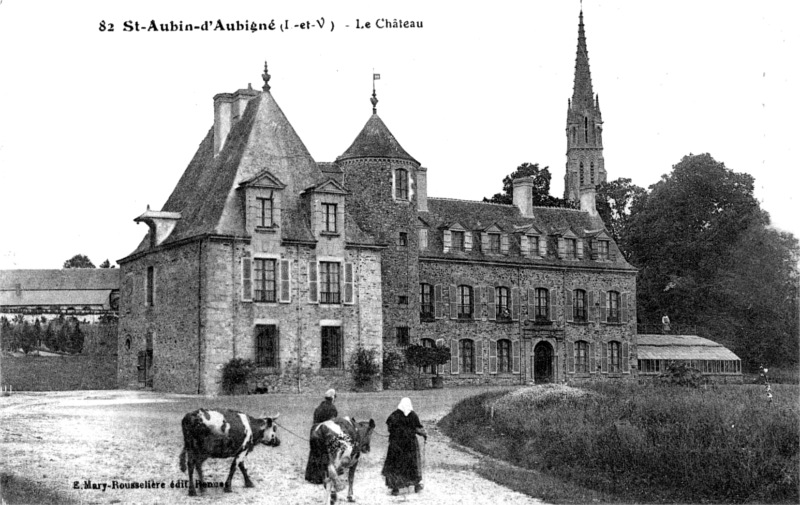

![]() le

château de Saint-Aubin (XV-XIXème siècle). On y trouve un colombier et un

puits. Il était aux seigneurs de ce nom en 1220. Propriété successive des

familles Montgermont (vers 1414), Freslon, seigneurs de la Freslonnière (en

1436 et 1789). Le manoir de Saint-Aubin était en 1427 à Pierre de Beaucé

et en 1513 à Bonabes Freslon, seigneur de la Freslonnière. Depuis cette

dernière époque, il est demeuré entre les mains de la famille Freslon ;

le

château de Saint-Aubin (XV-XIXème siècle). On y trouve un colombier et un

puits. Il était aux seigneurs de ce nom en 1220. Propriété successive des

familles Montgermont (vers 1414), Freslon, seigneurs de la Freslonnière (en

1436 et 1789). Le manoir de Saint-Aubin était en 1427 à Pierre de Beaucé

et en 1513 à Bonabes Freslon, seigneur de la Freslonnière. Depuis cette

dernière époque, il est demeuré entre les mains de la famille Freslon ;

![]() le

manoir de la Gavouyère ou la Garonière (XVIIème siècle). Une chapelle

aujourd’hui disparue est édifiée en 1636 puis reconstruite en 1729. Le

premier sanctuaire élevé près du manoir de ce nom fut bâti vers 1636 par

Bonabes Le Bel, seigneur de la Gavouyère, demeurant à la Marchée, en

Saulnières, pour accomplir les dernières volontés de son père. Le 25 août

1636, il y fonda trois messes par semaine. Cette fondation fut augmentée le

même mois d'une autre messe hebdomadaire, que dotèrent les tantes du

seigneur de la Gavouyère, Anne et Barbe Le Bel, dames des Vergers et de la

Chèze (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 39). Cette double

fondation rapportait en 1690 à Claude Razé, chapelain de la Gavouyère, 65

livres de rente, mais elle n'était plus que de trois messes par semaine.

Pierre Lambin, puis Joseph Briand (1709) la desservirent ensuite. Cette

chapelle tombant en ruine, Madeleine Le Bel, veuve de Claude Denyau,

seigneur du Teilleul, et dame de la Gavouyère, construisit près de ce

manoir un nouveau sanctuaire : « Sachant que ses ancêtres avaient fondé

quatre messes par semaine à la Gavouyère, et que la chapelle de la Gretais,

lui appartenant, mais alors ruinée, était également fondée d'une messe

», cette dame réunit et augmenta ces deux fondations. Par acte du 1er

septembre 1729, elle régla que le titulaire de sa nouvelle chapelle y

dirait la messe tous les jours, sauf certaines fêtes de l'année, y ferait

le catéchisme et tiendrait l'école des garçons de la paroisse. Elle lui

donna pour traitement la métairie de Launay-Blanchet, en Chasné , valant

250 livres de rente. Ces actes furent approuvés par l'évêque de Rennes le

2 septembre 1729. Jean Touchais, décédé en 1775, et Mathurin Bécherie

desservirent la chapelle de la Gavouyère (Pouillé de Rennes). Le domaine

était aux seigneurs de ce nom dès 1397. Propriété de la famille le Bel

(en 1513), puis de la famille Guérin, seigneurs de la Grasserie (vers 1722 et en 1789) ;

le

manoir de la Gavouyère ou la Garonière (XVIIème siècle). Une chapelle

aujourd’hui disparue est édifiée en 1636 puis reconstruite en 1729. Le

premier sanctuaire élevé près du manoir de ce nom fut bâti vers 1636 par

Bonabes Le Bel, seigneur de la Gavouyère, demeurant à la Marchée, en

Saulnières, pour accomplir les dernières volontés de son père. Le 25 août

1636, il y fonda trois messes par semaine. Cette fondation fut augmentée le

même mois d'une autre messe hebdomadaire, que dotèrent les tantes du

seigneur de la Gavouyère, Anne et Barbe Le Bel, dames des Vergers et de la

Chèze (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 39). Cette double

fondation rapportait en 1690 à Claude Razé, chapelain de la Gavouyère, 65

livres de rente, mais elle n'était plus que de trois messes par semaine.

Pierre Lambin, puis Joseph Briand (1709) la desservirent ensuite. Cette

chapelle tombant en ruine, Madeleine Le Bel, veuve de Claude Denyau,

seigneur du Teilleul, et dame de la Gavouyère, construisit près de ce

manoir un nouveau sanctuaire : « Sachant que ses ancêtres avaient fondé

quatre messes par semaine à la Gavouyère, et que la chapelle de la Gretais,

lui appartenant, mais alors ruinée, était également fondée d'une messe

», cette dame réunit et augmenta ces deux fondations. Par acte du 1er

septembre 1729, elle régla que le titulaire de sa nouvelle chapelle y

dirait la messe tous les jours, sauf certaines fêtes de l'année, y ferait

le catéchisme et tiendrait l'école des garçons de la paroisse. Elle lui

donna pour traitement la métairie de Launay-Blanchet, en Chasné , valant

250 livres de rente. Ces actes furent approuvés par l'évêque de Rennes le

2 septembre 1729. Jean Touchais, décédé en 1775, et Mathurin Bécherie

desservirent la chapelle de la Gavouyère (Pouillé de Rennes). Le domaine

était aux seigneurs de ce nom dès 1397. Propriété de la famille le Bel

(en 1513), puis de la famille Guérin, seigneurs de la Grasserie (vers 1722 et en 1789) ;

![]() le

manoir de la Morlais ou Morlays ou Morlaye (XVII-XXème siècle). La Morlais relevait

de la seigneurie du Bordage en Ercé-près-Liffré. Propriété successive

des familles Brays (en 1427), Gérard (en 1440), Haugomar (en 1457), du Bé

(vers 1513), Perrault (en 1514), Henry, seigneurs de la Motte (en 1618),

Couespelle (en 1636), Marbeuf (en 1639), Hersart, seigneurs de la Roche (en

1651), Prez, seigneurs de la Gidonnaye (vers 1674 et en 1789 ;

le

manoir de la Morlais ou Morlays ou Morlaye (XVII-XXème siècle). La Morlais relevait

de la seigneurie du Bordage en Ercé-près-Liffré. Propriété successive

des familles Brays (en 1427), Gérard (en 1440), Haugomar (en 1457), du Bé

(vers 1513), Perrault (en 1514), Henry, seigneurs de la Motte (en 1618),

Couespelle (en 1636), Marbeuf (en 1639), Hersart, seigneurs de la Roche (en

1651), Prez, seigneurs de la Gidonnaye (vers 1674 et en 1789 ;

Voir

![]() "

Archives

de la seigneurie de la Morlaye ou Morlais

".

"

Archives

de la seigneurie de la Morlaye ou Morlais

".

![]() la

maison à porche (XVIIIème siècle), située place de l’église ;

la

maison à porche (XVIIIème siècle), située place de l’église ;

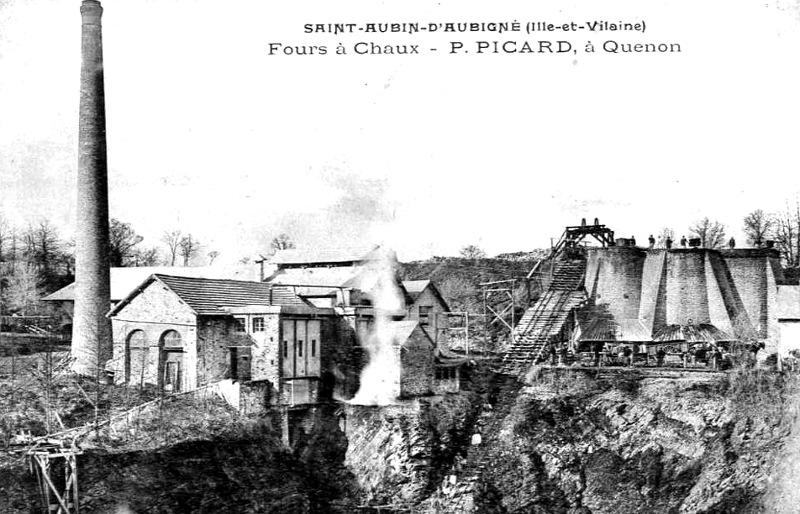

![]() les

fours à chaux (XIXème siècle ;

les

fours à chaux (XIXème siècle ;

![]() la

statue Notre-Dame de Bon-Secours (1865), située route de Chasné ;

la

statue Notre-Dame de Bon-Secours (1865), située route de Chasné ;

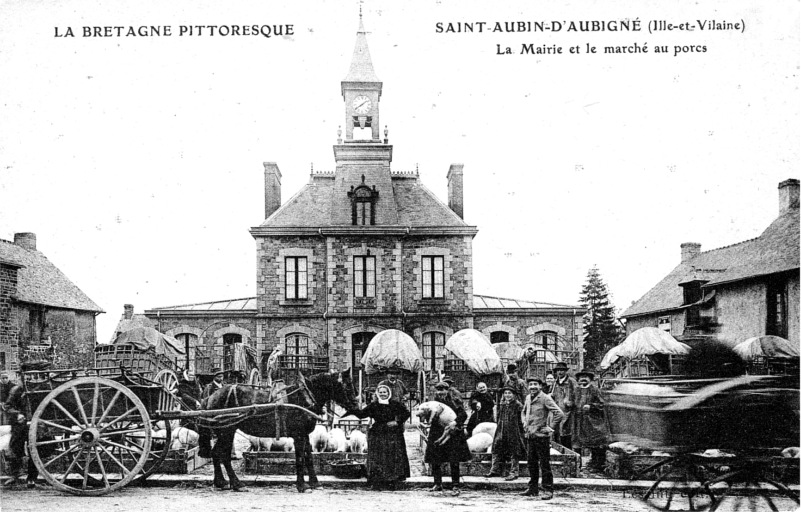

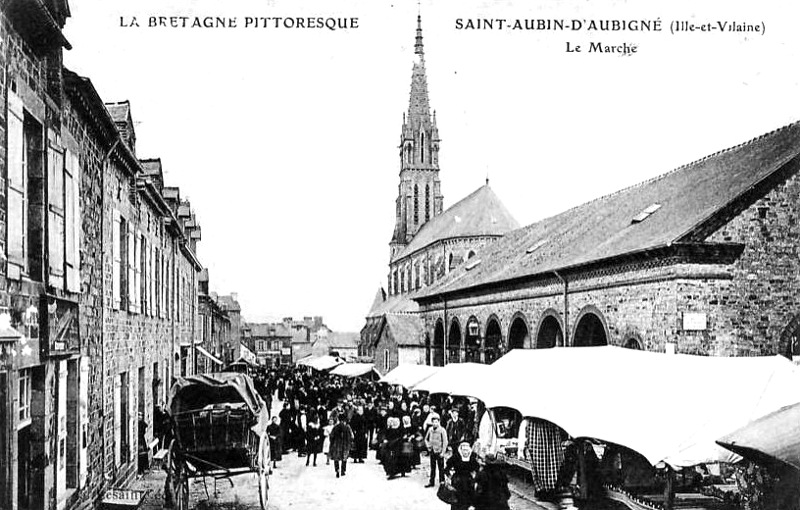

![]() les

anciennes halles (1892 ;

les

anciennes halles (1892 ;

![]() un moulin ;

un moulin ;

A signaler aussi :

![]() l'ancien

manoir de la Pilais ou de la Piguelais. Il était à la famille Piguelais en 1481 ;

l'ancien

manoir de la Pilais ou de la Piguelais. Il était à la famille Piguelais en 1481 ;

![]() le

manoir de Thoriel. Propriété successive des familles Cornuel (en 1427 et

1513), Bruslon, seigneurs de la Musse (en 1559), Piguelais (en 1599),

Graindorge, sieurs de Bellenoue (en 1624), Kerléan, Bouays (en 1650), Gourdon-Moro ;

le

manoir de Thoriel. Propriété successive des familles Cornuel (en 1427 et

1513), Bruslon, seigneurs de la Musse (en 1559), Piguelais (en 1599),

Graindorge, sieurs de Bellenoue (en 1624), Kerléan, Bouays (en 1650), Gourdon-Moro ;

![]() l'ancien

manoir de Gâtines. Propriété successive des familles Joullain (fin XVème

siècle et en 1513), Carré (en 1552), Lauzanne (début XVIIIème siècle), Danot (en 1749 ;

l'ancien

manoir de Gâtines. Propriété successive des familles Joullain (fin XVème

siècle et en 1513), Carré (en 1552), Lauzanne (début XVIIIème siècle), Danot (en 1749 ;

![]() l'ancien

manoir de la Guesfrais ou de la Grifferais. Propriété successive des

familles la Gavouyère (en 1513), Doulxamy (en 1552), Freslon, seigneurs de

Saint-Aubin (en 1680 et 1789 ;

l'ancien

manoir de la Guesfrais ou de la Grifferais. Propriété successive des

familles la Gavouyère (en 1513), Doulxamy (en 1552), Freslon, seigneurs de

Saint-Aubin (en 1680 et 1789 ;

![]() l'ancien

manoir de la Grandais. Il possédait autrefois une chapelle. Le domaine relevait de

la seigneurie du Bordage en Ercé-près-Liffré. Propriété successive des

familles Brécart et de Macé (en 1427), Séneschal (en 1552), Graindorge

(en 1598), Kerléan (vers 1652), Caradeuc (en 1682 et 1789). Le domaine

appartenait en 1427 à Jamet Brécart et Jean Macé, et en 1682 à Jacques

de Caradeuc, seigneur de la Chalotais ;

l'ancien

manoir de la Grandais. Il possédait autrefois une chapelle. Le domaine relevait de

la seigneurie du Bordage en Ercé-près-Liffré. Propriété successive des

familles Brécart et de Macé (en 1427), Séneschal (en 1552), Graindorge

(en 1598), Kerléan (vers 1652), Caradeuc (en 1682 et 1789). Le domaine

appartenait en 1427 à Jamet Brécart et Jean Macé, et en 1682 à Jacques

de Caradeuc, seigneur de la Chalotais ;

![]() l'ancien

manoir de la Mézeray. Il possédait autrefois une chapelle. Pierre Radenatz,

recteur de Saint-Germain de Rennes (décédé vers 1621), y fonda une

chapellenie de quatre messes par semaine, valant 150 livres de rente en

1690. Jean Nourry (1651), Pierre Huet (1690), Mathurin Aubrée, Antoine de

Mareil (1729), François Gaschet, Pierre Crespel (1736) et Michel Audiger en

furent successivement chapelains. Ce dernier prit possession en 1744 de la

chapelle de Mezeray et de la maison de Gastines, affectée probablement au

logement du titulaire (Pouillé de Rennes). Propriété

successive des familles Vaillant (Jean Vaillant en 1427), Boberil (fin XVème siècle),

Bintinaye (en 1513), Radenatz (en 1602), Henry, sieurs de la Motte (en

1633), Regnier, sieurs de la Haye (en 1637), Collin, sieurs de la Biochaye,

Rabeau, sieurs de la Pinelaye (vers 1656), Uguet, seigneurs de l’Aumosme (vers 1666 et en 1679 ;

l'ancien

manoir de la Mézeray. Il possédait autrefois une chapelle. Pierre Radenatz,

recteur de Saint-Germain de Rennes (décédé vers 1621), y fonda une

chapellenie de quatre messes par semaine, valant 150 livres de rente en

1690. Jean Nourry (1651), Pierre Huet (1690), Mathurin Aubrée, Antoine de

Mareil (1729), François Gaschet, Pierre Crespel (1736) et Michel Audiger en

furent successivement chapelains. Ce dernier prit possession en 1744 de la

chapelle de Mezeray et de la maison de Gastines, affectée probablement au

logement du titulaire (Pouillé de Rennes). Propriété

successive des familles Vaillant (Jean Vaillant en 1427), Boberil (fin XVème siècle),

Bintinaye (en 1513), Radenatz (en 1602), Henry, sieurs de la Motte (en

1633), Regnier, sieurs de la Haye (en 1637), Collin, sieurs de la Biochaye,

Rabeau, sieurs de la Pinelaye (vers 1656), Uguet, seigneurs de l’Aumosme (vers 1666 et en 1679 ;

![]() l'ancien

manoir de la Grétais. Sa chapelle était en ruine dès 1729 : elle fut fondée

le 3 mars 1646 d'une messe par semaine et dotée de 20 livres de rente. Etant

tombée en ruine en 1729, sa fondation fut transférée à la Gavouyère. Propriété

successive des familles Ravenel (en 1427), Garnier (en 1643), le Correc (en

1652), Denyau (en 1709), Guérin, seigneurs de la Grasserie (en 1757 et en 1775 ;

l'ancien

manoir de la Grétais. Sa chapelle était en ruine dès 1729 : elle fut fondée

le 3 mars 1646 d'une messe par semaine et dotée de 20 livres de rente. Etant

tombée en ruine en 1729, sa fondation fut transférée à la Gavouyère. Propriété

successive des familles Ravenel (en 1427), Garnier (en 1643), le Correc (en

1652), Denyau (en 1709), Guérin, seigneurs de la Grasserie (en 1757 et en 1775 ;

![]() l'ancien

manoir de la Grande-Rivière. Propriété successive des familles la

Rivière, du Gué (en 1427 et 1513), Deshayes, Huart, seigneurs de la Noë

(en 1619), Guérin, seigneurs de Saint-Brice (en 1682), Phélippot,

seigneurs de la Piguelaye (en 1710), Freslon (en 1789 ;

l'ancien

manoir de la Grande-Rivière. Propriété successive des familles la

Rivière, du Gué (en 1427 et 1513), Deshayes, Huart, seigneurs de la Noë

(en 1619), Guérin, seigneurs de Saint-Brice (en 1682), Phélippot,

seigneurs de la Piguelaye (en 1710), Freslon (en 1789 ;

![]() l'ancien

manoir de la Petite-Rivière ou de la Rivière-Islet. Propriété successive

des familles Bastard, Dangéon, seigneurs de Tréhan (en 1513), Launay (en

1552), Perrault (en 1595), Carion (en 1601), Castellan (en 1680),

Phélippot, seigneurs de la Piguelaye (en 1710), Freslon, seigneurs de Saint-Aubin (en 1789 ;

l'ancien

manoir de la Petite-Rivière ou de la Rivière-Islet. Propriété successive

des familles Bastard, Dangéon, seigneurs de Tréhan (en 1513), Launay (en

1552), Perrault (en 1595), Carion (en 1601), Castellan (en 1680),

Phélippot, seigneurs de la Piguelaye (en 1710), Freslon, seigneurs de Saint-Aubin (en 1789 ;

![]() l'ancien

manoir de la Corbière. Propriété successive des familles Bruslon (fin

XVème et milieu du XVIème siècle), la Piguelaye (en 1599), Graindorge,

sieurs de Ballenoue (en 1624), Kerléan, du Bouays (en 1650), Malo, sieurs

du Clairé, Adam (en 1718), Montbourcher (en 1721 ;

l'ancien

manoir de la Corbière. Propriété successive des familles Bruslon (fin

XVème et milieu du XVIème siècle), la Piguelaye (en 1599), Graindorge,

sieurs de Ballenoue (en 1624), Kerléan, du Bouays (en 1650), Malo, sieurs

du Clairé, Adam (en 1718), Montbourcher (en 1721 ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE

Lors de la Réformation faite en 1427, dans l'évêché de Rennes, par les commissaires Eon Pofraie et Jamet Baude, plusieurs nobles sont mentionnés à Saint-Aubin-d'Aubigné :

![]() Pierre

de Beaude, sr. du manoir de St Aulbin (Saint-Aubin) et de celui de la hauretiers ;

Pierre

de Beaude, sr. du manoir de St Aulbin (Saint-Aubin) et de celui de la hauretiers ;

![]() Messire

Amaury de Gué, sr. du manoir de la Ripvière (Rivière) ;

Messire

Amaury de Gué, sr. du manoir de la Ripvière (Rivière) ;

![]() Agaisse

Raguenel (Ravenel), sr. de la Gretaie ;

Agaisse

Raguenel (Ravenel), sr. de la Gretaie ;

![]() Jamet

Gabonnière, sr. de l'hôtel de la Gabonière (Garonière) ;

Jamet

Gabonnière, sr. de l'hôtel de la Gabonière (Garonière) ;

![]() Jean

Brerard (Brécart) et Jean de Mace, sr. de l'hôtel de Grandaie ;

Jean

Brerard (Brécart) et Jean de Mace, sr. de l'hôtel de Grandaie ;

![]() Pierre

de Brais (Brays), sr. de l'hôtel de la Morlais ;

Pierre

de Brais (Brays), sr. de l'hôtel de la Morlais ;

![]() la

dame du Vergier (Verger), dame de l'hôtel de la Ripvière (Rivière) ;

la

dame du Vergier (Verger), dame de l'hôtel de la Ripvière (Rivière) ;

![]() Jean

Vaillant, sr. de l'hôtel de Meszeray (Mézeray) ;

Jean

Vaillant, sr. de l'hôtel de Meszeray (Mézeray) ;

![]() Guillaume

Coruvel (Cornuel), sr. de l'hôtel de Toriel (Thoriel).

Guillaume

Coruvel (Cornuel), sr. de l'hôtel de Toriel (Thoriel).

A la montre de 1541 des feudataires de l'évêché de Rennes sont mentionnés à "Sainct Aulbin d'Aulbigné" :

- Jehan Le Sénéchal : "Jehan Le Sénéchal seigneur de La Grandaye en robe a présenté pour luy ung homme monté et armé en estat d'archer. Et remonstre que le sieur de Landécot luy avoit esté baillé pour adjoinct qui depuix est mort et décebdé et les enffens estre soubz l'asge de ouict ans et leur bien estre en baill soubz Fougères et en offre informez. Et supplye luy estre pourveu d'aultres adjoinctz.

Et pour informer a produict Michel Boterel et Jehan de Malenoë présens qui ont par serment mesmes et le sieur de Lesquelée [Note : François Quénouaz, sieur de Lesquelée] raporté que ledict sieur de Landécot [Note : Manoir de Landescot, en Saint-Etienne-en-Coglès] qui avoit nom Gilles [Le Gaigneur] estoit mort et décebdé et ses enffens estre myneurs soubz dix an et sa terre en baill à la court ducal de Foulgères [Note : « Sa terre en baill à la court ducal de Foulgères » ; le vieux droit de bail était, par exception, encore exercé dans le ressort rayal de Fougères, et ce n'est qu'en 1559 que le roi en a ordonné la mutation en droit de rachat, conformément aux constitutions bretonnes (A.D.L.A., B 1400)].

Actendu laquelle information il sera pourveu sur l'adjonction requise par ledit Le Sénéchal. Lequel a au parsur faict serment. Et a dit celuy Le Sénéchal avoir en revenu noble LV livres de rente. Et a esté réservé au procureur du Roy de recharger les myneurs de Landécot le baill finy".

- François L'Evesque : "Françoys L'Évesque seigneur de La Morinaye se présente en paroil monté et armé en estat d'archer. Et déclare avoir en fief noble environ cinquante livres de rente. Et supplye estre adjoinet avecq ledit sieur de La Grandaye son beaupère cy présent qui en paroil l'a requis comme ledit Le Sénéchal (sic). Et a ledit L'Évesque faict le serment".

- Georges Le Bel : "Georges Le Bel sieur de La Tour [Note : Manoir de la Tour, en Saint-Pern] se présente monté et armé en estat d'archer pour luy et maistre Eustache Le Bel sieur de La Gavouyère son père. Et a déclaré le revenu d'il et sondit père valloir par an en commune estimation la somme de ouict vigns dix livres monnaye ou environ. Et a esté receu et faict le serment. Et a requis luy estre pourveu d'ajoinct. Et est ledit Le Bel présent qui a vériffié la déclaration cy dessur estre véritable".

- Gilles André : "Gilles André se présente monté et armé en estat d'archer pour Julian André, Gilles du Verger, Gilles Rouxel et ses consors de la Penauldaye, et pour ceulx du Rocher Doulxamy [Note : Manoir du Rocher-Doulxémy, nunc : Rocher des Amis, en Ercé-près-Liffré] ses adjoinctz. Et a ledit André dit son revenu noble valloir quinze livres. Maistre Jehan Pantonnyer pour sa femme et consors du Rocher Doulxamy vignt deux livres. Gilles du Verger pour il et ses enffens vignt [cinq ?]. Ledit Gilles Rouxel pour il et ses consors de La Penauldaye quinze livres. Et l'ont vériffié par serment et ont requis avoir uncore des adjoinctz. Et ont faict le serment".

(extraits du "manuscrit de Missirien" de Guy Autret, né en 1599 au manoir de Lézoualch en Goulien, et complétés par l'article "Montre des Gentilshommes de l'évêché de Rennes de 1541" de G. Sèvegrand).

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.