|

Bienvenue chez les Princéens |

PRINCE |

Retour page d'accueil Retour Canton de Vitré

La commune

de Princé ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de PRINCE

Princé vient, semble-t-il, du gallo-romain « Cé ».

L’église de Princé appartient dès le XIIème siècle à l'Abbaye de Marmoutiers (en Touraine) qui construit non loin de là le prieuré de L'Hôtellerie de Boul-Guigonet (XIIème siècle).

Les Bénédictins de Marmoutiers jouissaient au XIIème siècle de l'église de Princé ; c'est ce que nous apprend une charte de l'évêque Herbert, datée de 1197, et confirmant ces religieux dans la paisible possession de l'église de Princé et de ses dépendances, « ecclesiam de Prisciaco cum pertinenciis suis » (Bulletin archéologique de l'Association bretonne, III, 241).

L'abbaye de Marmoutiers unit ses biens en Princé à son prieuré de Sainte-Croix de Vitré ; aussi voyons-nous en 1751 le prieur de Sainte-Croix lever la plus grande partie des dîmes de Princé et payer au recteur une portion congrue de 450 livres. Quand vint la Révolution, M. Betton, recteur de Princé, avait en outre de sa pension la jouissance du presbytère et d'un pourpris valant 60 livres de rente. A la même époque, les dîmes cueillies à Princé par le prieur de Sainte-Croix de Vitré étaient estimées valoir 1 800 livres de rente (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 28 - Pouillé de Rennes). La paroisse de Princé dépendait de l'ancien évêché de Rennes.

On rencontre les appellations suivantes : ecclesia de Prisciaco (en 1197), Princeyum (en 1516).

Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Princé : Pierre Chaussière (avant 1578), Eloi Boisguérin (en 1617 et jusqu'en 1626), Gilles Le Liepvre (en 1627 et en 1640), Gilles Bazile (en 1651 et jusqu'en 1661), Jean Cochet (1661-1682), Paul Le Gendre (en 1686), Gilles Le Sourt (avant 1692), François Louvel (1692-1733), Nicolas-Louis Thébault (1733-1738), Pierre Betton (1738-1789), René-Alphonse Michelais (1803-1811), René Bourcier (1811-1816), Joseph-Augustin Deromagné (1816-1857), Julien Maréchal (1857-1865), René Lebreton (1865-1879), Charles Châtel (1879-1882), Jean Marquis (à partir de 1882), ....

Voir

![]() "

Cahier

de doléances de Princé en 1789

".

"

Cahier

de doléances de Princé en 1789

".

![]()

PATRIMOINE de PRINCE

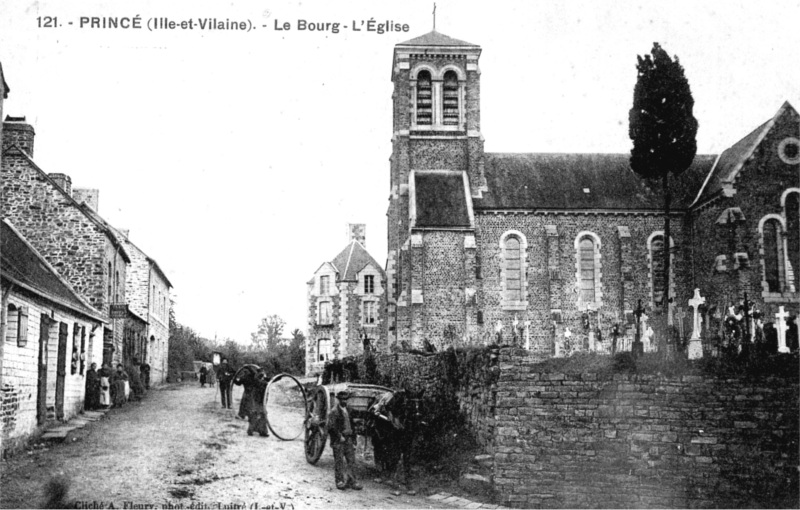

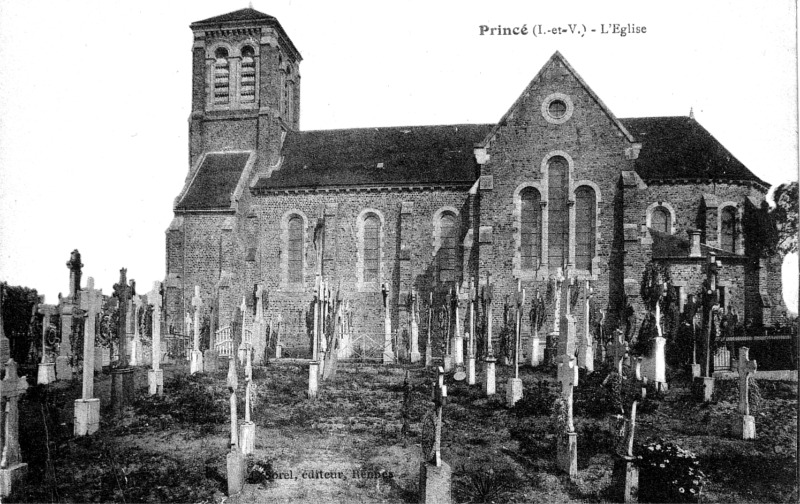

![]() l'église

Saint-Martin (1886-1890), oeuvre de l'architecte Aristide Folie. Cette église remplace un sanctuaire qui datait du

XVI-XVIIème siècle. Dédiée à saint Martin, évêque de Tours, l'ancienne

église de Princé se composait d'une simple nef terminée par un chevet

droit et accostée de deux chapelles ; tout cet édifice, sans aucun style,

ne semblait pas remonter au-delà des XVIème et XVIIème siècles. Les

chapelles ouvraient sur la nef par deux arcades en plein cintre que séparait

une colonne octogone. L'une au Nord, dite du Rosaire, fut en partie bâtie

en 1669 par Jean de Lespronnière, seigneur dudit lieu, des deniers qu'il

devait au recteur de Princé et sur le terrain du presbytère ; elle fut

achevée par les charités des paroissiens. Elle fut bénite le 4 mai 1679

par Jean Phelippot, recteur d'Erbrée, et dédiée par Mgr de la Vieuville

à la Sainte Vierge et aux deux saints Jean-Baptiste et Jean l'Evangéliste.

Anastasie Girard, dame de Lespronnière, ayant fondé par testament une

messe hebdomadaire dotée de 50 livres, pour favoriser l'établissement à

Princé de la confrérie du Rosaire, fut inhumée la première dans cette

chapelle dès le 4 mai 1678. Son mari, Jean de Lespronnière, y fit ensuite

construire un autel et sollicita en 1680 l'érection de la confrérie du

Rosaire, qui y fut établie par ses soins et ceux du recteur Jean Cochet

(Archives paroissiales - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G,

83). L'autre chapelle, bâtie au Sud et dédiée à sainte Anne, présentait

sur une plaque de marbre noir encadrée de tuffeau l'inscription suivante : A

la plus grande gloire de Dieu cet autel a esté donné par Mre François

Louvel, recteur de Princé, et dessous repose en paix le corps de deffuncte

Honorable Perrine Garrault, dame de la Boisardière, qui a fondé deux

messes par semaine en cette église à perpétuité, devant Legendre,

notaire, le 17 juillet 1695. Priez Dieu pour son âme. En 1790, cette

fondation de la Boisardière valait 221 livres de rente et celle du Rosaire

85 livres. Il y avait, en outre, quelques autres fondations moins

importantes, notamment celle de la confrérie du Saint-Sacrement (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 28). Les droits de fondation et prééminence

appartenaient en l'église de Princé au seigneur de Lespronnière ; c'est

ce que déclarèrent en 1680 Jean de Lespronnière et en 1781 Charlotte Le

Maire, dame Le Gonidec, qui possédaient alors la seigneurie de Lespronnière.

Le confessionnal date de 1890-1900 ;

l'église

Saint-Martin (1886-1890), oeuvre de l'architecte Aristide Folie. Cette église remplace un sanctuaire qui datait du

XVI-XVIIème siècle. Dédiée à saint Martin, évêque de Tours, l'ancienne

église de Princé se composait d'une simple nef terminée par un chevet

droit et accostée de deux chapelles ; tout cet édifice, sans aucun style,

ne semblait pas remonter au-delà des XVIème et XVIIème siècles. Les

chapelles ouvraient sur la nef par deux arcades en plein cintre que séparait

une colonne octogone. L'une au Nord, dite du Rosaire, fut en partie bâtie

en 1669 par Jean de Lespronnière, seigneur dudit lieu, des deniers qu'il

devait au recteur de Princé et sur le terrain du presbytère ; elle fut

achevée par les charités des paroissiens. Elle fut bénite le 4 mai 1679

par Jean Phelippot, recteur d'Erbrée, et dédiée par Mgr de la Vieuville

à la Sainte Vierge et aux deux saints Jean-Baptiste et Jean l'Evangéliste.

Anastasie Girard, dame de Lespronnière, ayant fondé par testament une

messe hebdomadaire dotée de 50 livres, pour favoriser l'établissement à

Princé de la confrérie du Rosaire, fut inhumée la première dans cette

chapelle dès le 4 mai 1678. Son mari, Jean de Lespronnière, y fit ensuite

construire un autel et sollicita en 1680 l'érection de la confrérie du

Rosaire, qui y fut établie par ses soins et ceux du recteur Jean Cochet

(Archives paroissiales - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G,

83). L'autre chapelle, bâtie au Sud et dédiée à sainte Anne, présentait

sur une plaque de marbre noir encadrée de tuffeau l'inscription suivante : A

la plus grande gloire de Dieu cet autel a esté donné par Mre François

Louvel, recteur de Princé, et dessous repose en paix le corps de deffuncte

Honorable Perrine Garrault, dame de la Boisardière, qui a fondé deux

messes par semaine en cette église à perpétuité, devant Legendre,

notaire, le 17 juillet 1695. Priez Dieu pour son âme. En 1790, cette

fondation de la Boisardière valait 221 livres de rente et celle du Rosaire

85 livres. Il y avait, en outre, quelques autres fondations moins

importantes, notamment celle de la confrérie du Saint-Sacrement (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 28). Les droits de fondation et prééminence

appartenaient en l'église de Princé au seigneur de Lespronnière ; c'est

ce que déclarèrent en 1680 Jean de Lespronnière et en 1781 Charlotte Le

Maire, dame Le Gonidec, qui possédaient alors la seigneurie de Lespronnière.

Le confessionnal date de 1890-1900 ;

![]() l'ancien

prieuré Sainte-Catherine de l'Hostellerie, aujourd'hui disparu. La bulle

donnée par le pape Eugène III, en faveur de Saint-Sulpice, en 1146,

mentionne parmi les dépendances de cette abbaye « in episcopatu

Redonensi hospitalitatem quoe vocatur Butulus Guigonet » (Dom Morice,

Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 598). Une charte du même temps, déposée

aux archives d'Ille-et-Vilaine, porte les suscriptions suivantes : «

Transaction entre l'abbesse et le couvent de Saint-Sulpice, et le prieur de

Chastillon, sur le différend des dismes de la terre du Boust-Guignonet, en

Chastillon » (écriture du XVème siècle) ; — « pour la disme de

Chastillon, année 1165, pour le prieuré de Sainte-Catherine des

Quatre-Hostelleries » (écriture du XVIIème siècle). Voici maintenant

le contenu de cette charte : En 1165, Etienne, évêque de Rennes, du

consentement de l'abbé de Saint-Florent, termine un différend qui s'était

élevé entre le prieur de Châtillon-en-Vendelais, dépendant de

Saint-Florent de Saumur, et les religieuses de Boul-Guigomet, « moniales

de Boule Guigometi », au sujet des dîmes des terres cultivées par ces

dames dans la paroisse de Châtillon-en-Vendelais. Il fut convenu que désormais

les religieuses et les moines de Boul-Guigomet ou Guignonet, « moniales

et fratres de Boulo Guignonet », rassembleraient chez eux toutes les dîmes

levées sur les terres qu'ils cultivaient dans la paroisse de Châtillon, «

totam decimam de terra quam colunt in parochia de Chastelon apud se in unum

coadunent ». Cela fait, on diviserait ces dîmes en trois parts : le

prieur de Châtillon et le prêtre ou chapelain de la paroisse se

partageraient le premier lot, selon l'ancien usage ; les deux lots restants

seraient ensuite partagés également entre le prieur de Châtillon et les

frères et sœurs de Boul-Guignonet (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine). Ainsi, au XIIème siècle, il y avait dans les

environs de Châtillon-en-Vendelais une communauté de frères Condonats et

de religieuses de Saint-Sulpice occupant un établissement probablement déjà

ancien, appelé l'Hôpital ou l'Hôtellerie, « hospitalitatem » de

Boul-Guigonet, « Butulus Guigonet, alias de Boulo Guigomet ».

Nous ne savons combien de temps exista ce double monastère, et nous ne

retrouvons plus ensuite trace de l'établissement des frères de

Saint-Sulpice en ce lieu. Il n'est pas probable qu'il ait duré bien

longtemps. D. Morice dit dans sa table des Preuves de l'Histoire de

Bretagne que le Boul-Guigonet était un prieuré de Nyoiseau ; mais il a

confondu l'ancienne abbaye du Nid-de-Merle (Saint-Sulpice) avec celle de

Nyoiseau. Il est, au contraire, certain que l'abbaye de Saint-Sulpice

continua d'avoir un prieuré de femmes au Boul-Guignonet, en la paroisse de

Princé. Le 23 mars 1654 et le 1er juillet 1679, « humbles et devotes

dames Perronnelle Le Chauff et Louise de Bertho, religieuses de l'abbaye de

Saint-Sulpice », rendirent successivement aveu au roi pour « leur

prieuré de Sainte-Catherine de l'Hostellerie du Boul ». A cette époque,

voici en quoi consistait ce bénéfice : « La chapelle dudit prieuré,

avec son cimetière clos de murs, le tout situé en la paroisse de Princé ;

— le fief de l'Hostellerie, s'étendant ès paroisses de Princé et Châtillon-en-Vendelais

; — les fiefs de Cornillet, du Fresnay, de la Beltière, des Hautes et

Basses-Mazures, s'étendant dans les deux mêmes paroisses ; — le fief du

Rozay, en la paroisse de Luistré ; — une juridiction seigneuriale avec

moyenne justice ; — les trois quarts des dîmes de blés dans les

paroisses de Princé et Châtillon, les recteurs percevant le dernier quart

; — le droit de tenir quatre plaids généraux, chaque année, au bourg de

l'Hostellerie du Boul, etc. ». En revanche, la prieure devait faire

dire une messe chaque semaine en sa chapelle de Sainte-Catherine de

l'Hostellerie du Boul. Cette chapelle était desservie en 1735 par les Récollets

de Vitré, tous les dimanches, mais Mgr de Girac la trouva assez mal tenue

en 1781 (Archives Nationales, P. 1708 - Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, 1 G, 3 et 27 H, 16)). Elle se trouvait au village de

l'Hostellerie, en la paroisse de Princé, village assez considérable

maintenant encore (Pouillé de Rennes) ;

l'ancien

prieuré Sainte-Catherine de l'Hostellerie, aujourd'hui disparu. La bulle

donnée par le pape Eugène III, en faveur de Saint-Sulpice, en 1146,

mentionne parmi les dépendances de cette abbaye « in episcopatu

Redonensi hospitalitatem quoe vocatur Butulus Guigonet » (Dom Morice,

Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 598). Une charte du même temps, déposée

aux archives d'Ille-et-Vilaine, porte les suscriptions suivantes : «

Transaction entre l'abbesse et le couvent de Saint-Sulpice, et le prieur de

Chastillon, sur le différend des dismes de la terre du Boust-Guignonet, en

Chastillon » (écriture du XVème siècle) ; — « pour la disme de

Chastillon, année 1165, pour le prieuré de Sainte-Catherine des

Quatre-Hostelleries » (écriture du XVIIème siècle). Voici maintenant

le contenu de cette charte : En 1165, Etienne, évêque de Rennes, du

consentement de l'abbé de Saint-Florent, termine un différend qui s'était

élevé entre le prieur de Châtillon-en-Vendelais, dépendant de

Saint-Florent de Saumur, et les religieuses de Boul-Guigomet, « moniales

de Boule Guigometi », au sujet des dîmes des terres cultivées par ces

dames dans la paroisse de Châtillon-en-Vendelais. Il fut convenu que désormais

les religieuses et les moines de Boul-Guigomet ou Guignonet, « moniales

et fratres de Boulo Guignonet », rassembleraient chez eux toutes les dîmes

levées sur les terres qu'ils cultivaient dans la paroisse de Châtillon, «

totam decimam de terra quam colunt in parochia de Chastelon apud se in unum

coadunent ». Cela fait, on diviserait ces dîmes en trois parts : le

prieur de Châtillon et le prêtre ou chapelain de la paroisse se

partageraient le premier lot, selon l'ancien usage ; les deux lots restants

seraient ensuite partagés également entre le prieur de Châtillon et les

frères et sœurs de Boul-Guignonet (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine). Ainsi, au XIIème siècle, il y avait dans les

environs de Châtillon-en-Vendelais une communauté de frères Condonats et

de religieuses de Saint-Sulpice occupant un établissement probablement déjà

ancien, appelé l'Hôpital ou l'Hôtellerie, « hospitalitatem » de

Boul-Guigonet, « Butulus Guigonet, alias de Boulo Guigomet ».

Nous ne savons combien de temps exista ce double monastère, et nous ne

retrouvons plus ensuite trace de l'établissement des frères de

Saint-Sulpice en ce lieu. Il n'est pas probable qu'il ait duré bien

longtemps. D. Morice dit dans sa table des Preuves de l'Histoire de

Bretagne que le Boul-Guigonet était un prieuré de Nyoiseau ; mais il a

confondu l'ancienne abbaye du Nid-de-Merle (Saint-Sulpice) avec celle de

Nyoiseau. Il est, au contraire, certain que l'abbaye de Saint-Sulpice

continua d'avoir un prieuré de femmes au Boul-Guignonet, en la paroisse de

Princé. Le 23 mars 1654 et le 1er juillet 1679, « humbles et devotes

dames Perronnelle Le Chauff et Louise de Bertho, religieuses de l'abbaye de

Saint-Sulpice », rendirent successivement aveu au roi pour « leur

prieuré de Sainte-Catherine de l'Hostellerie du Boul ». A cette époque,

voici en quoi consistait ce bénéfice : « La chapelle dudit prieuré,

avec son cimetière clos de murs, le tout situé en la paroisse de Princé ;

— le fief de l'Hostellerie, s'étendant ès paroisses de Princé et Châtillon-en-Vendelais

; — les fiefs de Cornillet, du Fresnay, de la Beltière, des Hautes et

Basses-Mazures, s'étendant dans les deux mêmes paroisses ; — le fief du

Rozay, en la paroisse de Luistré ; — une juridiction seigneuriale avec

moyenne justice ; — les trois quarts des dîmes de blés dans les

paroisses de Princé et Châtillon, les recteurs percevant le dernier quart

; — le droit de tenir quatre plaids généraux, chaque année, au bourg de

l'Hostellerie du Boul, etc. ». En revanche, la prieure devait faire

dire une messe chaque semaine en sa chapelle de Sainte-Catherine de

l'Hostellerie du Boul. Cette chapelle était desservie en 1735 par les Récollets

de Vitré, tous les dimanches, mais Mgr de Girac la trouva assez mal tenue

en 1781 (Archives Nationales, P. 1708 - Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, 1 G, 3 et 27 H, 16)). Elle se trouvait au village de

l'Hostellerie, en la paroisse de Princé, village assez considérable

maintenant encore (Pouillé de Rennes) ;

![]() l'ancienne

chapelle de Sainte-Catherine de l'Hostellerie. Sainte-Catherine de

l'Hostellerie, dépendant à l'origine du prieuré de l'Hostellerie, était

considérée comme chapelle frairienne au siècle dernier. Elle avait pour

chapelain Louis Bouillaud, sieur de la Cochardière, en 1714, et fut ensuite

desservie par les Récollets de Vitré. A cette époque, on y lançait une

soule à certaine fête ; mais ce jeu fut aboli en 1746, à la suite de la

mort occasionnée à l'un des combattants. Ce n'était plus à la fin du

XIXème siècle qu'une grange en forme de rectangle et sans intérêt ;

l'ancienne

chapelle de Sainte-Catherine de l'Hostellerie. Sainte-Catherine de

l'Hostellerie, dépendant à l'origine du prieuré de l'Hostellerie, était

considérée comme chapelle frairienne au siècle dernier. Elle avait pour

chapelain Louis Bouillaud, sieur de la Cochardière, en 1714, et fut ensuite

desservie par les Récollets de Vitré. A cette époque, on y lançait une

soule à certaine fête ; mais ce jeu fut aboli en 1746, à la suite de la

mort occasionnée à l'un des combattants. Ce n'était plus à la fin du

XIXème siècle qu'une grange en forme de rectangle et sans intérêt ;

![]() la

maison ou l'ancien manoir de Courneuve (XVIIème siècle), situé au

lieux-dit « La Cour-Neuve » ;

la

maison ou l'ancien manoir de Courneuve (XVIIème siècle), situé au

lieux-dit « La Cour-Neuve » ;

![]() la

maison (XVIIème siècle) située au bourg ;

la

maison (XVIIème siècle) située au bourg ;

![]() la

fontaine (XIXème siècle), située route de Laval-Fougère ;

la

fontaine (XIXème siècle), située route de Laval-Fougère ;

![]() le moulin

à eau de la Cordelière ;

le moulin

à eau de la Cordelière ;

A signaler aussi :

![]() l'ancien

prieuré de L'Hôtellerie de Boul-Guigonet (XIIème siècle) ;

l'ancien

prieuré de L'Hôtellerie de Boul-Guigonet (XIIème siècle) ;

![]() l'ancien

manoir de la Courdoisie ou des Cours-Doisils. Propriété successive des

familles Charon, seigneurs de la Charonnière (en 1432 et 1546), Lancelot,

seigneurs de la Charonnière (en 1565), Viel, sieurs de Torbéchet (en

1667), Nos, sieurs de la Feillée (vers 1710), le Maire (en 1767 et 1789) ;

l'ancien

manoir de la Courdoisie ou des Cours-Doisils. Propriété successive des

familles Charon, seigneurs de la Charonnière (en 1432 et 1546), Lancelot,

seigneurs de la Charonnière (en 1565), Viel, sieurs de Torbéchet (en

1667), Nos, sieurs de la Feillée (vers 1710), le Maire (en 1767 et 1789) ;

![]() l'ancien

manoir de Lespronnière. La chapelle de Lespronnière, voisine du manoir de

ce nom, fut construite vers le milieu du XVIIème siècle par Jean de

Lespronnière, seigneur dudit lieu. Ayant abjuré le protestantisme,

qu'avaient adopté quelques-uns de ses ancêtres, ce seigneur voulut, après

sa conversion, faire acte de réparation « au lieu même où l'hérésie

avait voulu s'établir » en bâtissant ce sanctuaire près de sa

demeure ; puis , en décembre 1665, il y fonda trois messes par semaine pour

ses parents défunts, et spécialement pour son aïeule Marie de Mégaudaice,

douairière de Lespronnière et dame du Fail, et pour son oncle Guy de

Lespronnière, sieur de la Michellière. Cette fondation fut approuvée le

12 juin 1666 par Mgr de la Vieuville. Le premier chapelain de Lespronnière

fut Jean Le Meusnier, qui, pourvu en 1666, ne mourut que le 10 décembre

1703 ; il eut pour successeurs Pierre Toureille (1709) et Mathurin Longuesve,

décédé en 1734 (Pouillé de Rennes). La chapelle de Lespronnière a

aujourd'hui disparu. Propriété successive des familles Lespronnière (au XVIème siècle),

Viel, sieurs de Torbéchet (à la fin du XVIIème siècle), Nos, sieurs de

la Feillée (vers 1710), Boisgeslin (vers 1725), le Maire (en 1767 et 1789) ;

l'ancien

manoir de Lespronnière. La chapelle de Lespronnière, voisine du manoir de

ce nom, fut construite vers le milieu du XVIIème siècle par Jean de

Lespronnière, seigneur dudit lieu. Ayant abjuré le protestantisme,

qu'avaient adopté quelques-uns de ses ancêtres, ce seigneur voulut, après

sa conversion, faire acte de réparation « au lieu même où l'hérésie

avait voulu s'établir » en bâtissant ce sanctuaire près de sa

demeure ; puis , en décembre 1665, il y fonda trois messes par semaine pour

ses parents défunts, et spécialement pour son aïeule Marie de Mégaudaice,

douairière de Lespronnière et dame du Fail, et pour son oncle Guy de

Lespronnière, sieur de la Michellière. Cette fondation fut approuvée le

12 juin 1666 par Mgr de la Vieuville. Le premier chapelain de Lespronnière

fut Jean Le Meusnier, qui, pourvu en 1666, ne mourut que le 10 décembre

1703 ; il eut pour successeurs Pierre Toureille (1709) et Mathurin Longuesve,

décédé en 1734 (Pouillé de Rennes). La chapelle de Lespronnière a

aujourd'hui disparu. Propriété successive des familles Lespronnière (au XVIème siècle),

Viel, sieurs de Torbéchet (à la fin du XVIIème siècle), Nos, sieurs de

la Feillée (vers 1710), Boisgeslin (vers 1725), le Maire (en 1767 et 1789) ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de PRINCE

A la montre de 1541 des feudataires de l'évêché de Rennes il n'est mentionnée aucune personne de "Princzé".

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.