|

Bienvenue chez les Pont-Avenistes |

PONT-AVEN |

Retour page d'accueil Retour Canton de Pont-Aven

La commune de Pont-Aven ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de PONT-AVEN

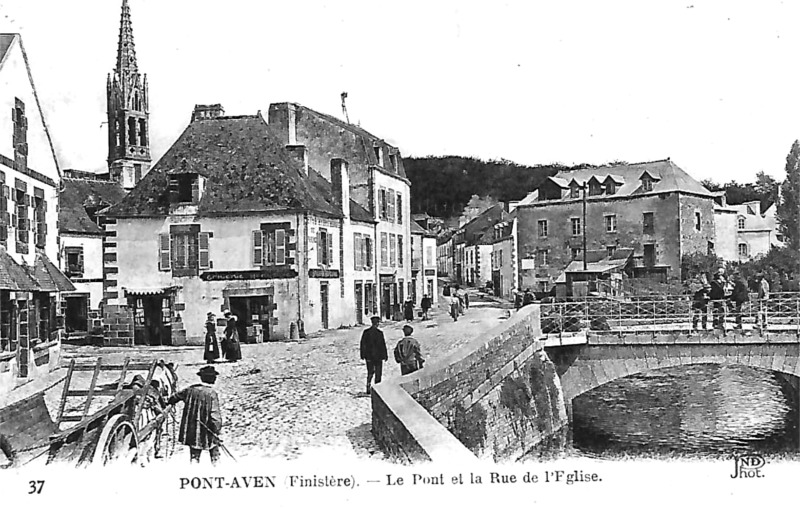

Pont-Aven vient du celte "aven" (rivière) et de "pont".

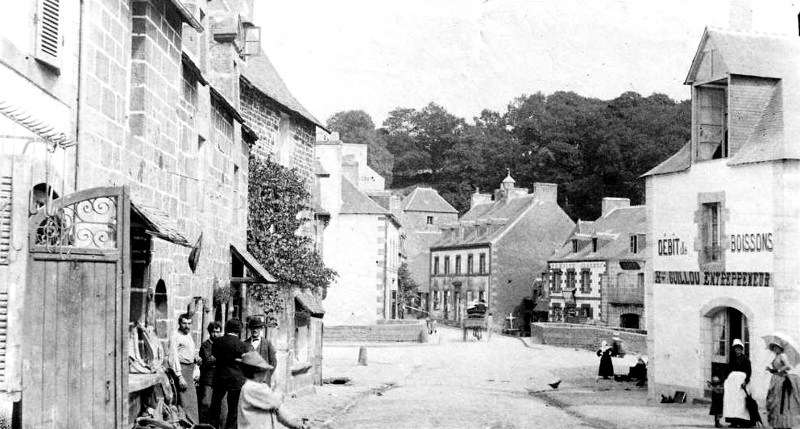

Pont-Aven ainsi que Nizon sont des démembrements de la paroisse primitive de Melgven. Pont-Aven (ancien village de Nizon) est un lieu-dit qui doit son nom au pont établi sur la rivière Aven et dépend des deux paroisses que sont Nizon et Riec-sur-Belon. Pont-Aven est une trève de Nizon jusqu'à la Révolution. Pont-Aven est érigé en commune en 1790 au détriment de Nizon et de Riec-sur-Belon, puis en paroisse en 1805. Pont-Aven dépendait autrefois de l'ancien évêché de Cornouaille.

La commune de Nizon est rattachée à celle de Pont-Aven en 1955. Au XIème siècle, Nizon fait partie de la paroisse de Nevez et dépend comme Pont-Aven de l'évêché de Cornouaille.

On rencontre pour Pont-Aven l’appellation Pontaven (en 1451) et pour Nizon (Nizon, en breton) l'appellation Nizon (vers 1330 et en 1368) et Nyon (en 1566).

Nota : Théodore Hersart, vicomte de la Villemarqué, l'illustre auteur du Barzaz-Breiz, est né en 1815, au château du Plessis-Nizon. Il meurt, le 8 décembre 1895, dans son manoir de Keransker, près de Quimperlé.

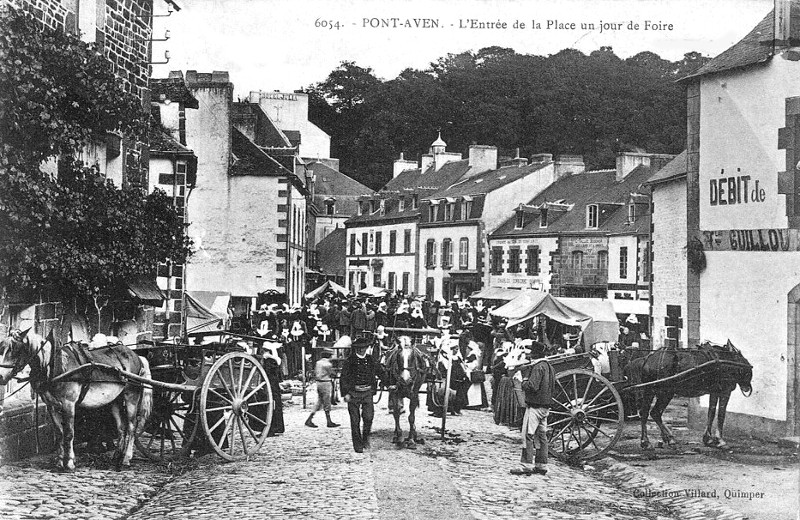

Pont-Aven est aussi, à la fin du XIXème siècle, un rendez-vous de peintres qui se groupèrent autour du premier d'entre eux : Paul Gauguin qui y fit plusieurs séjours entre 1886 et 1889. Avec Serusier, Emile Bernard, Maurice Denis, Pierre Bonnard, Meyer de Haan, il est à l'origine de cette "école de Pont-Aven".

![]()

PATRIMOINE de PONT-AVEN

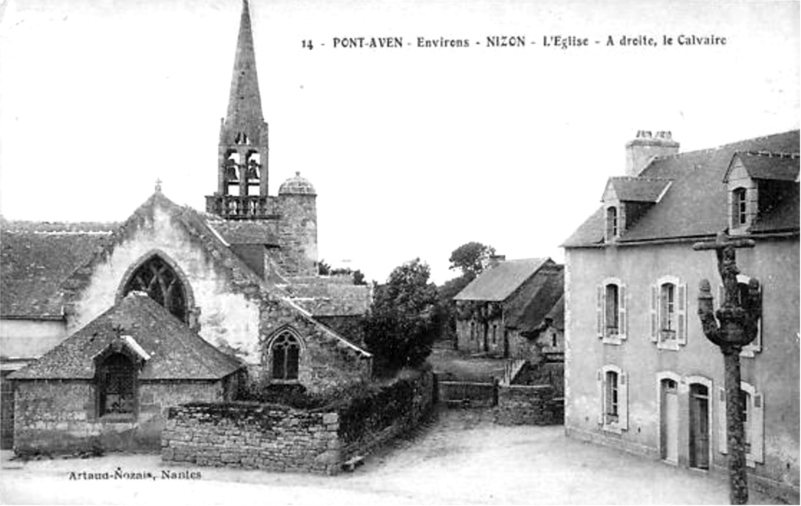

![]() l'église Saint-Amet (XVI-XVIIIème

siècle). Il s'agit de l'église paroissiale de Nizon, restaurée au

XVIIIème siècle, puis en 1953 (restauration totale sous la direction de M.

Lachaud). Saint-Amet est moine de Luxeuil et abbé de Remiremont au VI-VIIème siècle.

L'édifice, en forme de croix de Lorraine, comprend une nef de cinq travées

avec bas-côtés et deux chapelles en ailes au droit de la quatrième, ainsi

qu'un transept et un choeur à chevet droit. Le clocher, qui date de la fin

du XVIIème siècle, a été foudroyé le 21 janvier 1873, puis restauré.

La sacristie date de 1886. La table du maître autel, venue de Saint-Maudez,

a été consacrée le 6 octobre 1953. Les vitraux modernes sont l'oeuvre de

Job Guével. Le tableau "Descente de Croix", restauré par Schlick

en 1937, porte l'inscription "I. K(er)udon, Recteur. 1670".

L'église abrite les statues de saint Amet en prêtre, saint Michel, saint

Sébastien, saint Roch, saint Maur en abbé, saint Pierre, la sainte Vierge

et une Crucifixion ;

l'église Saint-Amet (XVI-XVIIIème

siècle). Il s'agit de l'église paroissiale de Nizon, restaurée au

XVIIIème siècle, puis en 1953 (restauration totale sous la direction de M.

Lachaud). Saint-Amet est moine de Luxeuil et abbé de Remiremont au VI-VIIème siècle.

L'édifice, en forme de croix de Lorraine, comprend une nef de cinq travées

avec bas-côtés et deux chapelles en ailes au droit de la quatrième, ainsi

qu'un transept et un choeur à chevet droit. Le clocher, qui date de la fin

du XVIIème siècle, a été foudroyé le 21 janvier 1873, puis restauré.

La sacristie date de 1886. La table du maître autel, venue de Saint-Maudez,

a été consacrée le 6 octobre 1953. Les vitraux modernes sont l'oeuvre de

Job Guével. Le tableau "Descente de Croix", restauré par Schlick

en 1937, porte l'inscription "I. K(er)udon, Recteur. 1670".

L'église abrite les statues de saint Amet en prêtre, saint Michel, saint

Sébastien, saint Roch, saint Maur en abbé, saint Pierre, la sainte Vierge

et une Crucifixion ;

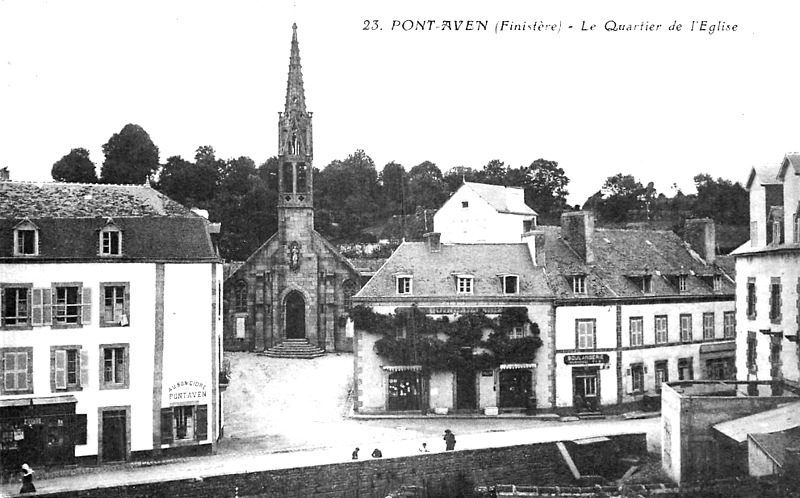

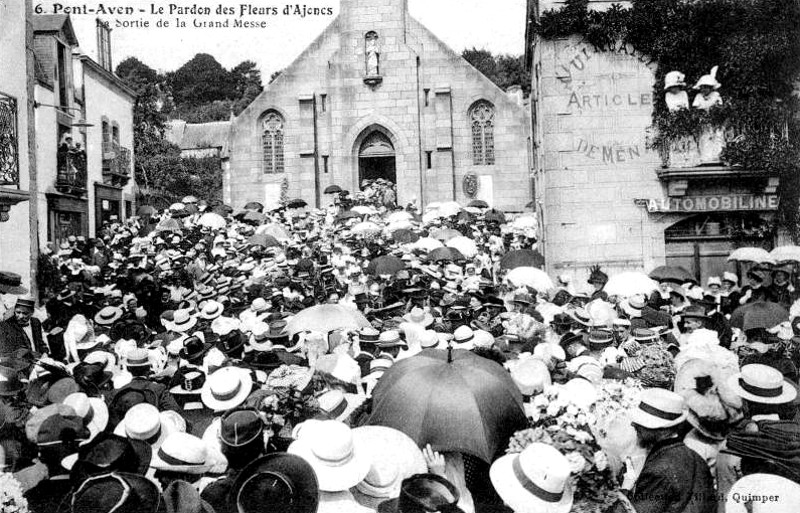

![]() l'église

Saint-Joseph (1874). Il s'agit de l'église paroissiale de Pont-Aven,

édifiée en 1874 sur les plans de Bigot père. L'édifice comprend une nef

de sept travées avec bas-côtés et un choeur d'une travée droite et

chevet à trois pans. Deux chapelles en ailes forment faux transept au droit

de la septième travée. Le clocher est sans galerie. L'église possède un

vitrail moderne (bas-côté Nord, dernière fenêtre à l'Ouest), oeuvre de

Guével (vers 1945), où saint Guénolé présente saint Guénaël à ses

compagnons (il s'agit d'un don des élèves de l'école Saint-Guénolé). Un ciboire en argent date du XVIIème siècle. L'église abrite

les statues de saint Joseph, saint Yves, saint Nicolas, saint Guénolé (XVIIIème

siècle, en bois, H. 1,20 m, l'abbé est mitré, en chape, tenant une crosse

dans sa main droite), saint Mathurin, sainte Philomène, saint Eloi, saint Charles Borromée et la

Vierge Mère ;

l'église

Saint-Joseph (1874). Il s'agit de l'église paroissiale de Pont-Aven,

édifiée en 1874 sur les plans de Bigot père. L'édifice comprend une nef

de sept travées avec bas-côtés et un choeur d'une travée droite et

chevet à trois pans. Deux chapelles en ailes forment faux transept au droit

de la septième travée. Le clocher est sans galerie. L'église possède un

vitrail moderne (bas-côté Nord, dernière fenêtre à l'Ouest), oeuvre de

Guével (vers 1945), où saint Guénolé présente saint Guénaël à ses

compagnons (il s'agit d'un don des élèves de l'école Saint-Guénolé). Un ciboire en argent date du XVIIème siècle. L'église abrite

les statues de saint Joseph, saint Yves, saint Nicolas, saint Guénolé (XVIIIème

siècle, en bois, H. 1,20 m, l'abbé est mitré, en chape, tenant une crosse

dans sa main droite), saint Mathurin, sainte Philomène, saint Eloi, saint Charles Borromée et la

Vierge Mère ;

![]() la chapelle Notre-Dame

de Kergonet (XV-XVIème siècle). Il s'agit d'un édifice

rectangulaire et de plan irrégulier à l'extérieur, qui comprend une nef et

deux collatéraux, quatre arcades avec colonnes octogonales du côté nord,

et trois, avec colonnes rondes du côté sud. L'édifice paraît remonter au

XVème siècle dans ses parties les plus anciennes. Le choeur est muni d'une

ancienne balustrade en chêne. Le tabernacle à colonnes torses date du

XVIIème siècle. De chaque côté du maître-autel, on

remarque une niche : celle de gauche renferme la statue de Notre-Dame de

Kergonet, celle de droite renferme le Père Eternel présentant Jésus en

croix. La chapelle abrite les statues de la sainte Vierge, sainte Elisabeth

avec saint Jean-Baptiste et saints évêques, un Crucifix sur une poutre et

des statues anciennes de la sainte Trinité ;

la chapelle Notre-Dame

de Kergonet (XV-XVIème siècle). Il s'agit d'un édifice

rectangulaire et de plan irrégulier à l'extérieur, qui comprend une nef et

deux collatéraux, quatre arcades avec colonnes octogonales du côté nord,

et trois, avec colonnes rondes du côté sud. L'édifice paraît remonter au

XVème siècle dans ses parties les plus anciennes. Le choeur est muni d'une

ancienne balustrade en chêne. Le tabernacle à colonnes torses date du

XVIIème siècle. De chaque côté du maître-autel, on

remarque une niche : celle de gauche renferme la statue de Notre-Dame de

Kergonet, celle de droite renferme le Père Eternel présentant Jésus en

croix. La chapelle abrite les statues de la sainte Vierge, sainte Elisabeth

avec saint Jean-Baptiste et saints évêques, un Crucifix sur une poutre et

des statues anciennes de la sainte Trinité ;

![]() la chapelle Saint-André (1657).

Il s'agit d'un édifice de forme rectangulaire, avec une chapelle latérale au sud,

communiquant avec le reste de l'édifice par deux arcades ogivales. Le

clocher à flèche porte la date de 1657. La chapelle abrite les statues de saint André (frère de

saint Pierre) et de saint Augustin qui encadrent le maître-autel.

Saint Herbot et saint Adrien entourent l'autre autel ;

la chapelle Saint-André (1657).

Il s'agit d'un édifice de forme rectangulaire, avec une chapelle latérale au sud,

communiquant avec le reste de l'édifice par deux arcades ogivales. Le

clocher à flèche porte la date de 1657. La chapelle abrite les statues de saint André (frère de

saint Pierre) et de saint Augustin qui encadrent le maître-autel.

Saint Herbot et saint Adrien entourent l'autre autel ;

![]() la chapelle Saint-Sylvestre

de Kergazuel (XVIIème siècle), restaurée au XXème siècle. Il

s'agit d'un petit édifice rectangulaire du XVIIème siècle. La chapelle

abrite les statues de saint Sylvestre, saint Louis, sainte Barbe,

saint Cornély, saint Maurice, saint Jean, sainte Angèle, une Pietà et saint Eloi avec sa tête de

cheval. Sa première cloche est baptisée en 1673 ;

la chapelle Saint-Sylvestre

de Kergazuel (XVIIème siècle), restaurée au XXème siècle. Il

s'agit d'un petit édifice rectangulaire du XVIIème siècle. La chapelle

abrite les statues de saint Sylvestre, saint Louis, sainte Barbe,

saint Cornély, saint Maurice, saint Jean, sainte Angèle, une Pietà et saint Eloi avec sa tête de

cheval. Sa première cloche est baptisée en 1673 ;

![]() l'ancienne

chapelle de Trémalo (XVIème siècle). Il s'agit d'un édifice de forme

rectangulaire comprenant une nef de six travées avec bas-côtés et qui

date du XVIème siècle. Les poutres sont ornées de

sablières sculptées en bois polychrome. On y trouve un Christ en croix, en

bois polychrome, daté du XVIIème siècle et les statues de la Vierge Mère

(XVème siècle), Sainte Anne et la Vierge (XVIème siècle), saint Etienne, saint Léger,

saint Cornély et saint Laurent ;

l'ancienne

chapelle de Trémalo (XVIème siècle). Il s'agit d'un édifice de forme

rectangulaire comprenant une nef de six travées avec bas-côtés et qui

date du XVIème siècle. Les poutres sont ornées de

sablières sculptées en bois polychrome. On y trouve un Christ en croix, en

bois polychrome, daté du XVIIème siècle et les statues de la Vierge Mère

(XVème siècle), Sainte Anne et la Vierge (XVIème siècle), saint Etienne, saint Léger,

saint Cornély et saint Laurent ;

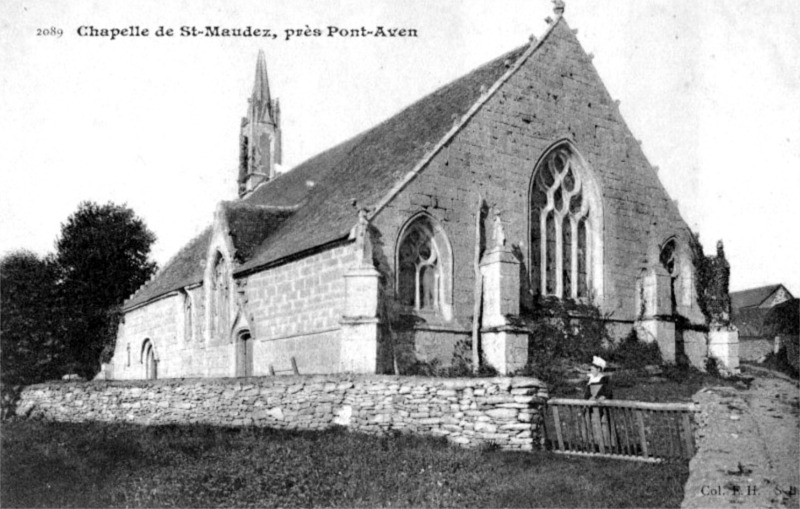

![]() les

anciennes chapelles de Pont-Aven, aujourd'hui disparue : la chapelle

Saint-Guénolé (située jadis en Riec, sur la colline dite de

Saint-Guénolé), la chapelle Saint-Maudez (datée du

XVIème siècle et transportée au Pouldu, en Clohars-Carnoët). Une école

de filles s'élève depuis 1901, à l'emplacement de l'ancienne chapelle de

Saint-Guénolé : cette école est due à l'initiative de Félix Le Louët

(Père de l'abbaye de Kerbénéat) ;

les

anciennes chapelles de Pont-Aven, aujourd'hui disparue : la chapelle

Saint-Guénolé (située jadis en Riec, sur la colline dite de

Saint-Guénolé), la chapelle Saint-Maudez (datée du

XVIème siècle et transportée au Pouldu, en Clohars-Carnoët). Une école

de filles s'élève depuis 1901, à l'emplacement de l'ancienne chapelle de

Saint-Guénolé : cette école est due à l'initiative de Félix Le Louët

(Père de l'abbaye de Kerbénéat) ;

![]() le calvaire situé place de Nizon ;

le calvaire situé place de Nizon ;

![]() la

croix monolithe de Trémalo (Moyen Age) ;

la

croix monolithe de Trémalo (Moyen Age) ;

![]() d'autres

croix ou vestiges de croix : la croix du cimetière à Bel-Air (1866), la

croix monolithe Croas-Daye (XVIème siècle), la croix de

Gorréquer-Bossulan, la croix de Kergazuel (Moyen Age), la croix de Kerlaret

(XVIème siècle), la croix de l'église (XVIème siècle), la croix du quai

Brizeux (XIXème siècle), la croix de Saint-André (XVIème siècle), la

croix de Pennanros en Trémalo (1807) ;

d'autres

croix ou vestiges de croix : la croix du cimetière à Bel-Air (1866), la

croix monolithe Croas-Daye (XVIème siècle), la croix de

Gorréquer-Bossulan, la croix de Kergazuel (Moyen Age), la croix de Kerlaret

(XVIème siècle), la croix de l'église (XVIème siècle), la croix du quai

Brizeux (XIXème siècle), la croix de Saint-André (XVIème siècle), la

croix de Pennanros en Trémalo (1807) ;

![]() les

vestiges du château de Rustéphan (XV-XVIème siècle), édifié

à Nizon en 1470 par Jean Du Faou, chambellan de France et grand sénéchal de Bretagne.

D'après une tradition, le château primitif aurait été édifié par le

fils d'un duc de Bretagne, nommé Etienne, comte de Penthièvre, mort en

1137 et seigneur de Nizon. Le château de Rustéfan (mot à mot tertre d'Etienne) est situé tout près de

Pont-Aven, à l'ouest, sur les hauteurs qui dominent la route de Concarneau,

entre cette ville et celle de Kemperlé. Aujourd'hui cet édifice n'est plus

qu'une ruine, mais c'est la plus belle ruine de la Cornouaille. Suivant les uns,

Rustéfan fut bâti très-anciennement par un fils des rois de Bretagne, du nom

d'Etienne. Cambry, qui en exagéré l'antiquité jusqu'à la faire remonter au

sixième siècle, convient lui-même que cette conjecture est sans preuves.

D'autres, et notamment MM. de Fréminville et de La Villemarqué, ne voient en

Rustéfan qu'un grand manoir du quinzième siècle [Note : A ce propos, M. de

Fréminville, si exact d'ordinaire, commet une grosse erreur en disant que

Rustéfan était un pavillon de chasse des ducs de Bretagne aux quinzième et

seizième siècles (Antiquité du Finistère, 2° partie, page 149). Le

docte antiquaire oublie que le dernier duc de Bretagne mourut avant la fin du

quinzième siècle, et qu'au commencement du seizième il n'y avait plus ni duc ni

duché. M. de Fréminville a été entraîné à cette distraction par l'innocente

manie de déprécier le château de Rustéfan, trop vivement exalté par Cambry, son

prédécesseur], et plusieurs parties du bâtiment se rapportent, en effet, à

l'architecture de cette époque. Toutefois, à bien examiner cet édifice dans son

ensemble, il nous a paru que la vérité résidait entre ces deux opinions. Le

château de Rustéfan est un monument du moyen âge, restauré ou achevé dans le

courant du quinzième siècle. On sait positivement qu'en 1250 il appartenait à

Blanche de Castille, femme de Louis VIII, et qu'un baron de Rohan l'habita vers

l'année 1420. Le souvenir de ce personnage existe encore dans la mémoire des

paysans de Pont-Aven. Quels furent, depuis cette époque, les seigneurs de

Rustéfan ? C'est ce qu'aucune trace ne peut faire découvrir. L'opinion générale

est que l'édifice, détruit au temps de la Ligue, n'a point été réparé depuis. En

1793, dit-on, on voyait encore, au-dessus de la porte, un écusson qui eût

indiqué les derniers propriétaires ; mais cet écusson a été arraché par quelque

ennemi de la noblesse des pierres ; de sorte que l'histoire de Rustéfan est

demeurée impossible. Telle qu'on la voit encore avec ses pans de murs ébréchés,

ses tourelles croulantes, sa façade sculptée, son vêtement de mousse et de

lichen, et son admirable manteau de lierre, la ruine de Rustéfan donne l'idée

d'une belle habitation seigneuriale. Ce qu'il en reste forme un corps de logis

en carré long, qui n'a qu'un seul étage. Mais Cambry assure que la principale

façade a disparu, que de ses débris on a construit le village voisin. La façade

actuelle est flanquée d'une tour ronde, qui sert de cage à l'escalier, ou du

moins qui en servait, car l'escalier s'écroule tous les jours. Chaque marche de

cet escalier était une pièce du granit le plus fin. Au pied de la tour est la

porte d'entrée, à cintre aplati, ornée de sculptures gothiques assez

remarquables. Les fenêtres de la façade sont toutes carrées, et les croisées

composées de croix de pierre, taillées avec élégance. Rien n'égale l'aplomb des

murs, construits en magnifiques assises de granit, et qui résisteront encore à

plusieurs siècles. Çà et là quelques traces noirâtres semblent indiquer les

ravages de la flamme, et notre opinion est qu'un grand incendie a passé par là.

A chaque angle de l'édifice s'élève une tourelle à cul-de-lampe, ou nid

d'hirondelle, de l'effet le plus pittoresque. Ces tourelles sont cimentées de

mortier si dur, que le pic seul pourrait les entamer. La salle principale,

mesurée par Cambry, a quarante pieds de long, vingt-quatre de large et vingt

pieds de haut. L'intérieur est revêtu d'une sorte de stuc qui devait recevoir le

poli le plus parfait... « Il y a dans tout cela, dit le voyageur, dans cette

simplicité de dispositions, dans cette grandeur sans ornements stériles, dans

ces pierres d'attente détachées des voûtes qu'elles supportaient, dans ces

conduits par où l'eau chaude arrivait des offices dans les salles, un caractère

de noblesse et d'antiquité qu'il est impossible de décrire ». Les combles et les

planchers sont entièrement détruits ; mais les hautes cheminées s'élèvent encore

à côté de la tour et des tourelles. « L'angle droit du château est recouvert

d'un énorme lierre, dont les branches et le feuillage s'étendent à vingt pieds

sur les murailles qui le soutiennent. Une des assises angulaires enlevée se

trouve remplacée par le tronc contourné de ce lierre, qui peut avoir en cet

endroit dix-huit pouces de diamètre. Un pommier sauvage domine pittoresquement

un des grands pans de la façade. Du gui, du lierre, mille plantes, des mousses

variées tapissent ce beau massif d'architecture ; rien ne le domine. Du haut

d'une tourelle qu'on peut encore atteindre, mais avec peine, on plonge sur une

vaste étendue de terres fertiles ; on distingue le bourg de Bey. La vue se borne

à l'horizon par le grand arc de l'Océan » " (Pitre-Chevalier, T. II,

Aliénor, 1842) ;

les

vestiges du château de Rustéphan (XV-XVIème siècle), édifié

à Nizon en 1470 par Jean Du Faou, chambellan de France et grand sénéchal de Bretagne.

D'après une tradition, le château primitif aurait été édifié par le

fils d'un duc de Bretagne, nommé Etienne, comte de Penthièvre, mort en

1137 et seigneur de Nizon. Le château de Rustéfan (mot à mot tertre d'Etienne) est situé tout près de

Pont-Aven, à l'ouest, sur les hauteurs qui dominent la route de Concarneau,

entre cette ville et celle de Kemperlé. Aujourd'hui cet édifice n'est plus

qu'une ruine, mais c'est la plus belle ruine de la Cornouaille. Suivant les uns,

Rustéfan fut bâti très-anciennement par un fils des rois de Bretagne, du nom

d'Etienne. Cambry, qui en exagéré l'antiquité jusqu'à la faire remonter au

sixième siècle, convient lui-même que cette conjecture est sans preuves.

D'autres, et notamment MM. de Fréminville et de La Villemarqué, ne voient en

Rustéfan qu'un grand manoir du quinzième siècle [Note : A ce propos, M. de

Fréminville, si exact d'ordinaire, commet une grosse erreur en disant que

Rustéfan était un pavillon de chasse des ducs de Bretagne aux quinzième et

seizième siècles (Antiquité du Finistère, 2° partie, page 149). Le

docte antiquaire oublie que le dernier duc de Bretagne mourut avant la fin du

quinzième siècle, et qu'au commencement du seizième il n'y avait plus ni duc ni

duché. M. de Fréminville a été entraîné à cette distraction par l'innocente

manie de déprécier le château de Rustéfan, trop vivement exalté par Cambry, son

prédécesseur], et plusieurs parties du bâtiment se rapportent, en effet, à

l'architecture de cette époque. Toutefois, à bien examiner cet édifice dans son

ensemble, il nous a paru que la vérité résidait entre ces deux opinions. Le

château de Rustéfan est un monument du moyen âge, restauré ou achevé dans le

courant du quinzième siècle. On sait positivement qu'en 1250 il appartenait à

Blanche de Castille, femme de Louis VIII, et qu'un baron de Rohan l'habita vers

l'année 1420. Le souvenir de ce personnage existe encore dans la mémoire des

paysans de Pont-Aven. Quels furent, depuis cette époque, les seigneurs de

Rustéfan ? C'est ce qu'aucune trace ne peut faire découvrir. L'opinion générale

est que l'édifice, détruit au temps de la Ligue, n'a point été réparé depuis. En

1793, dit-on, on voyait encore, au-dessus de la porte, un écusson qui eût

indiqué les derniers propriétaires ; mais cet écusson a été arraché par quelque

ennemi de la noblesse des pierres ; de sorte que l'histoire de Rustéfan est

demeurée impossible. Telle qu'on la voit encore avec ses pans de murs ébréchés,

ses tourelles croulantes, sa façade sculptée, son vêtement de mousse et de

lichen, et son admirable manteau de lierre, la ruine de Rustéfan donne l'idée

d'une belle habitation seigneuriale. Ce qu'il en reste forme un corps de logis

en carré long, qui n'a qu'un seul étage. Mais Cambry assure que la principale

façade a disparu, que de ses débris on a construit le village voisin. La façade

actuelle est flanquée d'une tour ronde, qui sert de cage à l'escalier, ou du

moins qui en servait, car l'escalier s'écroule tous les jours. Chaque marche de

cet escalier était une pièce du granit le plus fin. Au pied de la tour est la

porte d'entrée, à cintre aplati, ornée de sculptures gothiques assez

remarquables. Les fenêtres de la façade sont toutes carrées, et les croisées

composées de croix de pierre, taillées avec élégance. Rien n'égale l'aplomb des

murs, construits en magnifiques assises de granit, et qui résisteront encore à

plusieurs siècles. Çà et là quelques traces noirâtres semblent indiquer les

ravages de la flamme, et notre opinion est qu'un grand incendie a passé par là.

A chaque angle de l'édifice s'élève une tourelle à cul-de-lampe, ou nid

d'hirondelle, de l'effet le plus pittoresque. Ces tourelles sont cimentées de

mortier si dur, que le pic seul pourrait les entamer. La salle principale,

mesurée par Cambry, a quarante pieds de long, vingt-quatre de large et vingt

pieds de haut. L'intérieur est revêtu d'une sorte de stuc qui devait recevoir le

poli le plus parfait... « Il y a dans tout cela, dit le voyageur, dans cette

simplicité de dispositions, dans cette grandeur sans ornements stériles, dans

ces pierres d'attente détachées des voûtes qu'elles supportaient, dans ces

conduits par où l'eau chaude arrivait des offices dans les salles, un caractère

de noblesse et d'antiquité qu'il est impossible de décrire ». Les combles et les

planchers sont entièrement détruits ; mais les hautes cheminées s'élèvent encore

à côté de la tour et des tourelles. « L'angle droit du château est recouvert

d'un énorme lierre, dont les branches et le feuillage s'étendent à vingt pieds

sur les murailles qui le soutiennent. Une des assises angulaires enlevée se

trouve remplacée par le tronc contourné de ce lierre, qui peut avoir en cet

endroit dix-huit pouces de diamètre. Un pommier sauvage domine pittoresquement

un des grands pans de la façade. Du gui, du lierre, mille plantes, des mousses

variées tapissent ce beau massif d'architecture ; rien ne le domine. Du haut

d'une tourelle qu'on peut encore atteindre, mais avec peine, on plonge sur une

vaste étendue de terres fertiles ; on distingue le bourg de Bey. La vue se borne

à l'horizon par le grand arc de l'Océan » " (Pitre-Chevalier, T. II,

Aliénor, 1842) ;

![]() la

fontaine, située au flanc de la colline Saint-Guénolé ;

la

fontaine, située au flanc de la colline Saint-Guénolé ;

![]() l'hôtel Julia (XIXème siècle) ;

l'hôtel Julia (XIXème siècle) ;

![]() l'édifice Ker-Botrel (1906).

Il s'agit d'un monument élevé à la mémoire de Brizeux et offert par

Botrel à la ville de Pont-Aven ;

l'édifice Ker-Botrel (1906).

Il s'agit d'un monument élevé à la mémoire de Brizeux et offert par

Botrel à la ville de Pont-Aven ;

![]() la tombe de Théodore Botrel (1925). Théodore Botrel

(né en 1868) est un chansonnier originaire de Dinan ;

la tombe de Théodore Botrel (1925). Théodore Botrel

(né en 1868) est un chansonnier originaire de Dinan ;

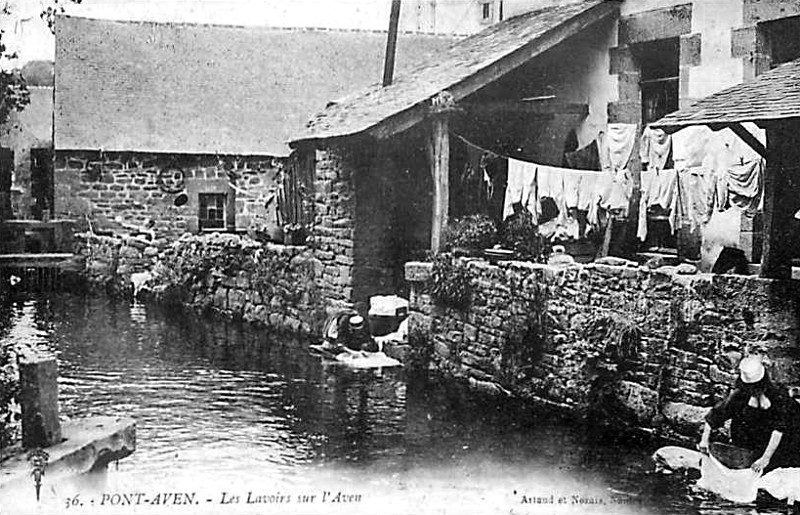

![]() 8 moulins dont le moulin à eau de Kermes, de Pont-Aven, de

Typeur, Neuf, du Grand-Poulguin (XVIIème siècle), de Rostic,... ;

8 moulins dont le moulin à eau de Kermes, de Pont-Aven, de

Typeur, Neuf, du Grand-Poulguin (XVIIème siècle), de Rostic,... ;

A signaler aussi :

![]() l'allée couverte de Moulin-René (époque néolithique) ;

l'allée couverte de Moulin-René (époque néolithique) ;

![]() le menhir

"Pierre du Coq" de Kerangosquer ou Kerancosquer (époque néolithique) ;

le menhir

"Pierre du Coq" de Kerangosquer ou Kerancosquer (époque néolithique) ;

![]() les

dolmens de Coat-Luzen, Kerguillotou Bihan, Kermarc ;

les

dolmens de Coat-Luzen, Kerguillotou Bihan, Kermarc ;

![]() la

stèle de Saint Maudé (âge de fer) ;

la

stèle de Saint Maudé (âge de fer) ;

![]() l'ancien

château du Plessis-Nizon (en breton Quinquis). Propriété de la famille

Feydeau (en 1690) puis de la famille des Hersart de la Villemarqué ;

l'ancien

château du Plessis-Nizon (en breton Quinquis). Propriété de la famille

Feydeau (en 1690) puis de la famille des Hersart de la Villemarqué ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de PONT-AVEN

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.