|

Bienvenue chez les Ploudalméziens |

PLOUDALMEZEAU |

Retour page d'accueil Retour Canton de Ploudalmézeau

La commune de Ploudalmézeau ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de PLOUDALMEZEAU

Ploudalmézeau vient du breton « ploe » (paroisse) et « tel » (bosse) et « medovie » (milieu).

Ploudalmézeau est une ancienne paroisse primitive qui englobait autrefois les territoires actuels de Ploudalmézeau, de Saint-Pabu (sa trève) et de Lampaul-Ploudalmézeau.

Le chef-lieu primitif de la paroisse se trouvait au village de Guitalmeze-Coz (le vieux-Gwitalmezeau) et dépendait de l'ancien évêché de Léon. Ce transfert semble antérieur à 1544. En 1951, a été créée sur le territoire de Ploudalmézeau la paroisse de Port-Sall (noté Portsall en 1394, du breton porz "port" et sal "château"), dédiée à Notre-Dame du Scapulaire.

Si nous croyons Laborderie, c'est à Portsall, près d'une roche surnommée Amachdu, que saint Paul Aurélien aurait débarqué sur le continent. Il fonda le Ploutemedou (plebs talmedonia) devenue successivement Ploue telmedou, Ploue telmedzo, Ploudalmézeau. Saint Paul séjourna dans le pays assez longtemps et établit son ermitage à Lanna Paulé (Lampaul - Ploudalmézeau).

On rencontre les appellations suivantes : Plebs Telmedovia (en 884), Ploedalmezeu (vers 1330 et en 1467), Ploedalmezeau, Guytalmezeau (en 1544).

Note : M. Barbier, maire de Ploudalmézeau, est guillotiné à Brest le 9 avril 1794 (durant la Révolution). L'abbé Michel Grall (1846-1917), curé de Ploudalmézeau à partir du 8 mai 1888, fait bâtir trois chapelles : Portsall en 1895, l'Immaculée Conception en 1903, Saint-Joseph en 1913. Il fonde l'Apostolat de la Prière dès 1888, le Tiers-Ordre de Saint-François en 1889, la Confrérie du Saint-Sacrement en 1891, la Confrérie des hommes du Sacré-Coeur en 1904. Le 16 mars 1978, un pétrolier géant, l'Amoco Cadiz, avec en cale 232 182 tonnes de pétrole brut, s'échoue sur les roches de Portsall.

![]()

PATRIMOINE de PLOUDALMEZEAU

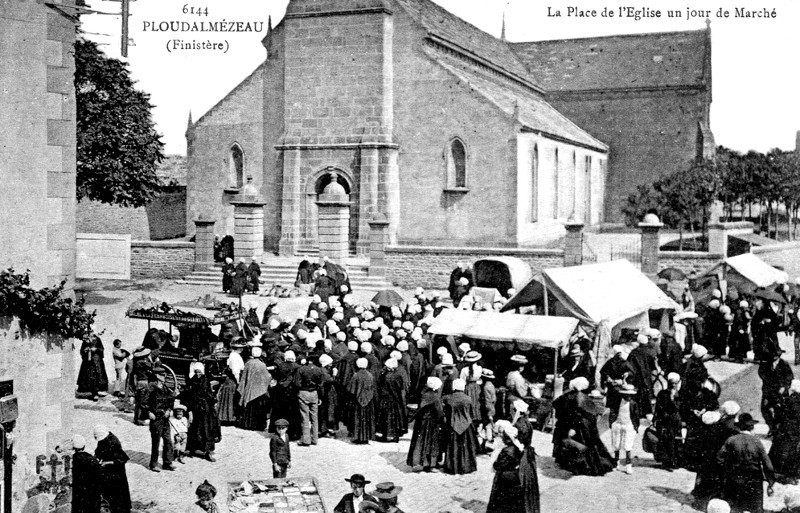

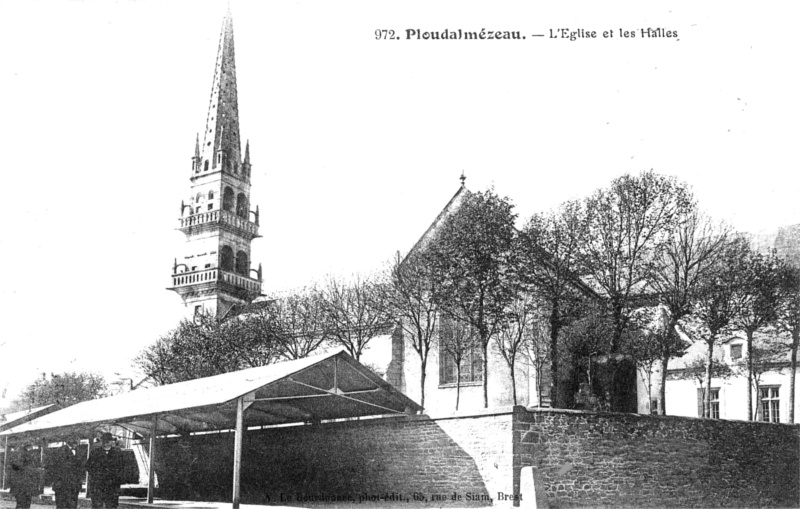

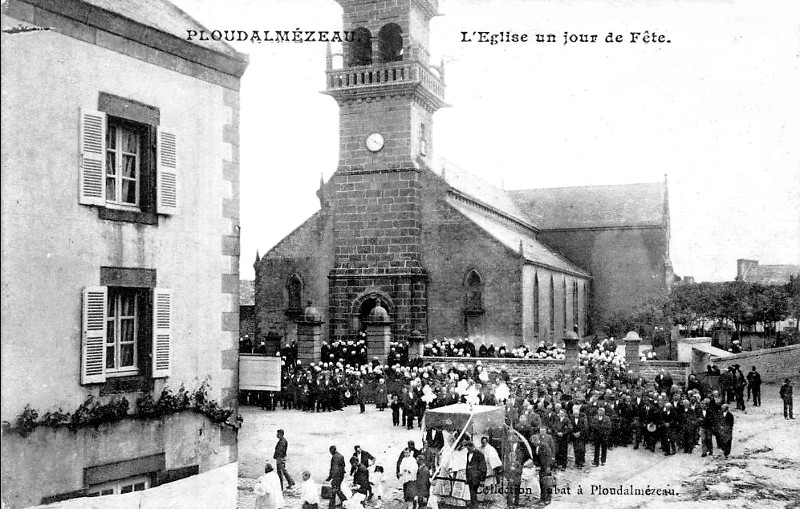

![]() l'église Saint-Pierre

et Saint-Vincent Ferrier (XVIIIème siècle), reconstruite en

1857 (date gravée sur l'un des contre-forts) et consacrée en 1859. L'église actuelle aurait été rebâtie sur l'emplacement d'une autre

érigée au XVIème siècle (vers 1504). L'édifice comprend,

précédée d'un clocher extérieur, une nef de cinq travées avec

bas-côtés, un transept, sur chacune des ailes duquel s'ouvrent deux

chapelles et un choeur comprenant une travée accostée de deux chapelles

communiquant avec le transept et une autre sans bas-côtés à chevet droit.

Le clocher, qui date de 1775-1776, a été édifié par François Cornou, maître maçon de Saint Renan, sur les plans de

Gales, recteur de Plouzévédé, et possède deux rangs

de galeries avec clochetons d'angles se reliant au clocher par des

arcs-boutants. Les vitraux modernes de la nef retracent des épisodes de la

vie de Saint Pierre, la maîtresse vitre contient une Crucifixion, les

vitraux des côtés représentent, au nord, saint Thomas, et, au sud, le

mémorial de congrès eucharistique des 28-29 mars 1910 à Ploudalmézeau.

Les peintures murales sont d'André Mériel-Bussy et ont pour thèmes la vie

de saint Paul Aurélien. On y trouvait jadis deux tableaux de

Yann d'Argent : Descente de Croix et Délivrance d'une âme du Purgatoire. On y trouve un reliquaire dans lequel est conservé

une phalange de la main de Saint Vincent Ferrier. Outre une Pietà du

XVIème siècle, le mobilier comprend encore une chaire de 1741 dont les

panneaux illustrent en bas-reliefs la vie de saint Budoc. L'église abrite

aussi les statues de saint Herbot et saint Vincent Ferrier ;

l'église Saint-Pierre

et Saint-Vincent Ferrier (XVIIIème siècle), reconstruite en

1857 (date gravée sur l'un des contre-forts) et consacrée en 1859. L'église actuelle aurait été rebâtie sur l'emplacement d'une autre

érigée au XVIème siècle (vers 1504). L'édifice comprend,

précédée d'un clocher extérieur, une nef de cinq travées avec

bas-côtés, un transept, sur chacune des ailes duquel s'ouvrent deux

chapelles et un choeur comprenant une travée accostée de deux chapelles

communiquant avec le transept et une autre sans bas-côtés à chevet droit.

Le clocher, qui date de 1775-1776, a été édifié par François Cornou, maître maçon de Saint Renan, sur les plans de

Gales, recteur de Plouzévédé, et possède deux rangs

de galeries avec clochetons d'angles se reliant au clocher par des

arcs-boutants. Les vitraux modernes de la nef retracent des épisodes de la

vie de Saint Pierre, la maîtresse vitre contient une Crucifixion, les

vitraux des côtés représentent, au nord, saint Thomas, et, au sud, le

mémorial de congrès eucharistique des 28-29 mars 1910 à Ploudalmézeau.

Les peintures murales sont d'André Mériel-Bussy et ont pour thèmes la vie

de saint Paul Aurélien. On y trouvait jadis deux tableaux de

Yann d'Argent : Descente de Croix et Délivrance d'une âme du Purgatoire. On y trouve un reliquaire dans lequel est conservé

une phalange de la main de Saint Vincent Ferrier. Outre une Pietà du

XVIème siècle, le mobilier comprend encore une chaire de 1741 dont les

panneaux illustrent en bas-reliefs la vie de saint Budoc. L'église abrite

aussi les statues de saint Herbot et saint Vincent Ferrier ;

![]() l'église Notre-Dame-du-Scapulaire

ou de Portsall (1895-1921-1956). Erigée primitivement, en forme

de croix sur les plans de M. Le Guerrannic et grâce à l'aide financière de la famille Carof, en 1895-1896, la

chapelle de Portsall est agrandie une première fois en 1921 (du temps de l'abbé Derrien), puis à

nouveau augmentée au sud d'une vaste chapelle alignée sur le chevet et sur

la face ouest de l'ancien croisillon sud. En 1953,

Portsall est pourvu d'un presbytère. En 1956, c'est l'inauguration et la

bénédiction d'un grand bâtiment consacré à l'enseignement. L'église

est de nouveau agrandie, sur les plans de MM. Heuzé, Le Jeune et

Laforest, de Morlaix, en 1956-1957 (le chantier s'ouvre le 10

avril 1957 et l'entreprise Squiban fils de Porspoder est en charge

des travaux) avec l'ajout d'une aile supplémentaire

qui deviendra la nef principale, puis elle est bénie par Mgr Fauvel le 19

septembre 1957, à l'occasion de la Mission organisée

dans les paroisses avoisinantes de Landunvez, Porspoder, Brélès,

Saint-Pabu et Portsall ;

l'église Notre-Dame-du-Scapulaire

ou de Portsall (1895-1921-1956). Erigée primitivement, en forme

de croix sur les plans de M. Le Guerrannic et grâce à l'aide financière de la famille Carof, en 1895-1896, la

chapelle de Portsall est agrandie une première fois en 1921 (du temps de l'abbé Derrien), puis à

nouveau augmentée au sud d'une vaste chapelle alignée sur le chevet et sur

la face ouest de l'ancien croisillon sud. En 1953,

Portsall est pourvu d'un presbytère. En 1956, c'est l'inauguration et la

bénédiction d'un grand bâtiment consacré à l'enseignement. L'église

est de nouveau agrandie, sur les plans de MM. Heuzé, Le Jeune et

Laforest, de Morlaix, en 1956-1957 (le chantier s'ouvre le 10

avril 1957 et l'entreprise Squiban fils de Porspoder est en charge

des travaux) avec l'ajout d'une aile supplémentaire

qui deviendra la nef principale, puis elle est bénie par Mgr Fauvel le 19

septembre 1957, à l'occasion de la Mission organisée

dans les paroisses avoisinantes de Landunvez, Porspoder, Brélès,

Saint-Pabu et Portsall ;

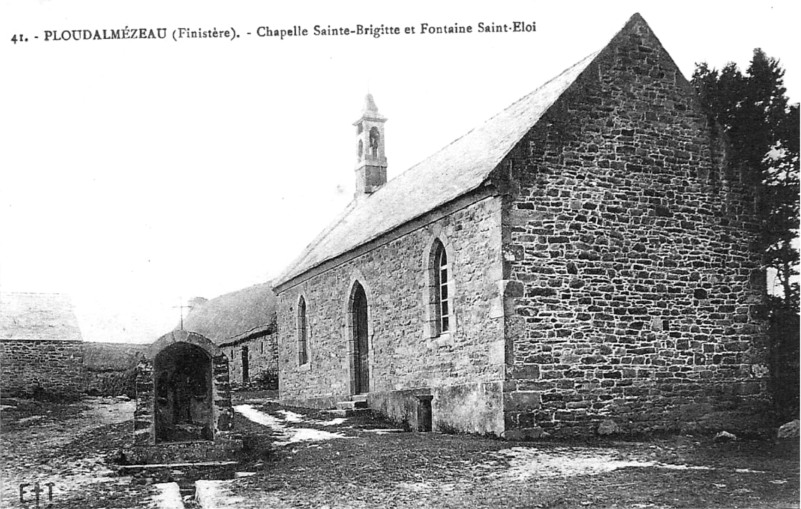

![]() la chapelle Saint-Eloi

(vers 1880), dite aussi Sainte-Barbe, située au village de Kerlanou et construite à

l’emplacement d’une ancienne chapelle. Il s'agit d'une fondation

des seigneurs des Salles. L'édifice est de plan

rectangulaire avec chevet droit reconstruit au XIXème siècle. Eloi fut ministre et

confident de Dagobert. Il mourut à Noyon en 660 ;

la chapelle Saint-Eloi

(vers 1880), dite aussi Sainte-Barbe, située au village de Kerlanou et construite à

l’emplacement d’une ancienne chapelle. Il s'agit d'une fondation

des seigneurs des Salles. L'édifice est de plan

rectangulaire avec chevet droit reconstruit au XIXème siècle. Eloi fut ministre et

confident de Dagobert. Il mourut à Noyon en 660 ;

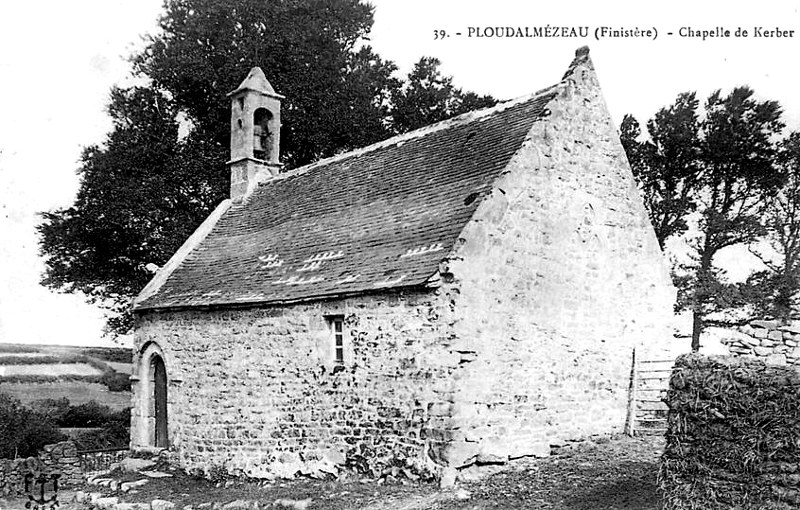

![]() la

chapelle de Saint-Roch (1642). Il s'agit d'un édifice de plan rectangulaire

avec clocheton à dôme reconstruit en 1822. La chapelle abrite les statues

de saint Roch, saint Yves et la sainte Vierge ;

la

chapelle de Saint-Roch (1642). Il s'agit d'un édifice de plan rectangulaire

avec clocheton à dôme reconstruit en 1822. La chapelle abrite les statues

de saint Roch, saint Yves et la sainte Vierge ;

![]() l'ancienne

chapelle Sainte-Anne (1901). Il s'agit de la chapelle de l'école des

filles. Edifice de plan rectangulaire avec tribune en bas de la nef. La

chapelle abrite une statue de saint Grignon de Montfort ;

l'ancienne

chapelle Sainte-Anne (1901). Il s'agit de la chapelle de l'école des

filles. Edifice de plan rectangulaire avec tribune en bas de la nef. La

chapelle abrite une statue de saint Grignon de Montfort ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Joseph. Il s'agit de la chapelle de l'école des garçons ;

l'ancienne

chapelle Saint-Joseph. Il s'agit de la chapelle de l'école des garçons ;

![]() l'ancienne

chapelle de l'Hospice (début du XIXème siècle). Il s'agit d'une salle

rectangulaire aménagée ;

l'ancienne

chapelle de l'Hospice (début du XIXème siècle). Il s'agit d'une salle

rectangulaire aménagée ;

![]() les

anciennes chapelles, aujourd'hui disparues : la chapelle de Kerlech

(dédiée jadis à sainte Brigitte), la chapelle

Saint-Usven (située jadis à Portsall), la chapelle de Kerouanok (ancienne

chapelle privée), la chapelle de Kernatous (ancienne chapelle privée), la

chapelle de Kervezennec (ancienne chapelle privée), la chapelle de

Lestrémeur (ancienne chapelle privée) et la chapelle de Pratmeur (ancienne

chapelle privée) ;

les

anciennes chapelles, aujourd'hui disparues : la chapelle de Kerlech

(dédiée jadis à sainte Brigitte), la chapelle

Saint-Usven (située jadis à Portsall), la chapelle de Kerouanok (ancienne

chapelle privée), la chapelle de Kernatous (ancienne chapelle privée), la

chapelle de Kervezennec (ancienne chapelle privée), la chapelle de

Lestrémeur (ancienne chapelle privée) et la chapelle de Pratmeur (ancienne

chapelle privée) ;

![]() la croix de l’église Saint-Pierre (XIIIème siècle) ;

la croix de l’église Saint-Pierre (XIIIème siècle) ;

![]() la

croix de Barr-al-Lan (XVIème siècle). Cette croix (Croix-de-Leurgéar)

provient de Porsall-Goz. Elle est restaurée en 1957 ;

la

croix de Barr-al-Lan (XVIème siècle). Cette croix (Croix-de-Leurgéar)

provient de Porsall-Goz. Elle est restaurée en 1957 ;

![]() la

croix de Bar-al-Lan ou Le Guilliguy (Moyen Age). Cette croix se trouvait

autrefois près de la chapelle de Saint-Usven, dans le cimetière d'enclos jusqu'en 1895 ;

la

croix de Bar-al-Lan ou Le Guilliguy (Moyen Age). Cette croix se trouvait

autrefois près de la chapelle de Saint-Usven, dans le cimetière d'enclos jusqu'en 1895 ;

![]() la

croix de Tréoulan (XIIIème siècle), restaurée en 1950 ;

la

croix de Tréoulan (XIIIème siècle), restaurée en 1950 ;

![]() d'autres

croix ou vestiges de croix : la croix de Cléguer (1955), la croix de

Croaz-ar-Belec (Moyen Age), la croix Croaz-ar-Reun (1914), la croix de la

Fontaine-Blanche (Moyen Age), les trois croix de Gymnase (Haut Moyen Age),

la croix de Hanter-Hent ou Croas-ar-Guiguerien (Moyen Age), la croix de

Kerdéniel (Moyen Age), la croix de Kerdialaës (Moyen Age), la croix de

Kerigou (Haut Moyen Age), la croix de Kerlannou (Moyen Age), la croix de

Kerloroc (Haut Moyen Age), la croix de Kerloroc (Moyen Age), la croix de

Kernatous (Moyen Age), la croix de Kerozern (1915), la croix de Lestrehone

(Moyen Age), la croix de Kerlannou ou Lestrehone (Moyen Age), la croix de

Coras-an-Ouennou, en Lestrehone (Moyen Age), la croix située route de

Gouranou (Moyen Age), la croix de Keribin (XVème siècle), la croix située

place Charles-de-Gaule ou Croas-Karn (Haut Moyen Age), la croix de

Ploudalmézeau (1873), la croix monolithe de Porastel-Ruz, la croix de

l'église de Portsall (1950), la croix du cimetière de Portsall (1956), la

croix de Prat-Léac'h (Haut Moyen Age), la croix de la chapelle Saint-Roch,

la croix de Saint-Roch (Moyen Age). A signaler également des croix

aujourd'hui disparues : la croix de Kervao, la croix de Croaz-Dibenn

(située sur la route des dunes de Kerlannou à Tréompan), la croix de

Guiellé (située sur les terres de Pratmeur), la croix de Kerloroc ou de

Toul-al-Lern, la croix de Kroas-Hir (Lézérouté) ;

d'autres

croix ou vestiges de croix : la croix de Cléguer (1955), la croix de

Croaz-ar-Belec (Moyen Age), la croix Croaz-ar-Reun (1914), la croix de la

Fontaine-Blanche (Moyen Age), les trois croix de Gymnase (Haut Moyen Age),

la croix de Hanter-Hent ou Croas-ar-Guiguerien (Moyen Age), la croix de

Kerdéniel (Moyen Age), la croix de Kerdialaës (Moyen Age), la croix de

Kerigou (Haut Moyen Age), la croix de Kerlannou (Moyen Age), la croix de

Kerloroc (Haut Moyen Age), la croix de Kerloroc (Moyen Age), la croix de

Kernatous (Moyen Age), la croix de Kerozern (1915), la croix de Lestrehone

(Moyen Age), la croix de Kerlannou ou Lestrehone (Moyen Age), la croix de

Coras-an-Ouennou, en Lestrehone (Moyen Age), la croix située route de

Gouranou (Moyen Age), la croix de Keribin (XVème siècle), la croix située

place Charles-de-Gaule ou Croas-Karn (Haut Moyen Age), la croix de

Ploudalmézeau (1873), la croix monolithe de Porastel-Ruz, la croix de

l'église de Portsall (1950), la croix du cimetière de Portsall (1956), la

croix de Prat-Léac'h (Haut Moyen Age), la croix de la chapelle Saint-Roch,

la croix de Saint-Roch (Moyen Age). A signaler également des croix

aujourd'hui disparues : la croix de Kervao, la croix de Croaz-Dibenn

(située sur la route des dunes de Kerlannou à Tréompan), la croix de

Guiellé (située sur les terres de Pratmeur), la croix de Kerloroc ou de

Toul-al-Lern, la croix de Kroas-Hir (Lézérouté) ;

![]() le manoir de Kereunou (XVème siècle), édifié par la famille

Keruznou. Ce manoir comprenait deux moulins à eau, une chapelle et un colombier,

aujourd’hui disparus ;

le manoir de Kereunou (XVème siècle), édifié par la famille

Keruznou. Ce manoir comprenait deux moulins à eau, une chapelle et un colombier,

aujourd’hui disparus ;

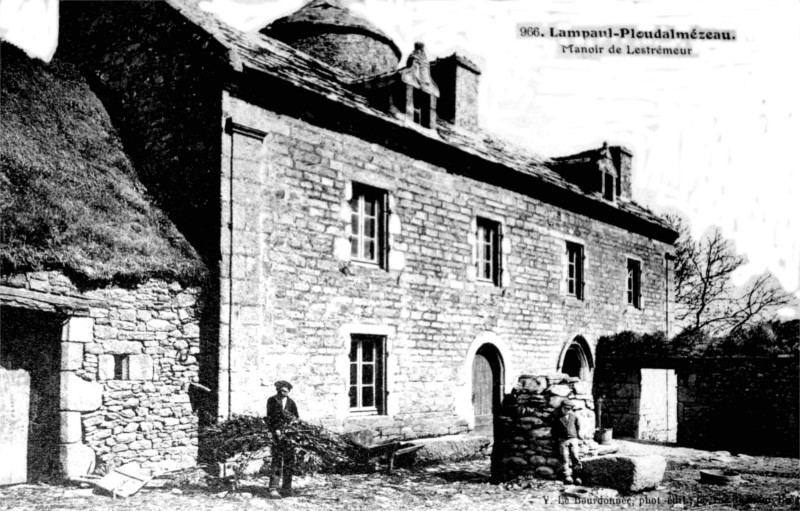

![]() le manoir de Lestrémeur (XVème siècle), restauré au XIXème

siècle, édifié par la famille Torieuc ;

le manoir de Lestrémeur (XVème siècle), restauré au XIXème

siècle, édifié par la famille Torieuc ;

![]() le

manoir de Pratmeur. Propriété de Ollivier Rannou en 1481. Ollivier Rannou

est le fils de Guiomarch Rannou. En 1476, Olivier Rannou rend aveu au duc

François II pour le manoir de Pratmeur ;

le

manoir de Pratmeur. Propriété de Ollivier Rannou en 1481. Ollivier Rannou

est le fils de Guiomarch Rannou. En 1476, Olivier Rannou rend aveu au duc

François II pour le manoir de Pratmeur ;

![]() la maison de Kervezennec (XVIIème siècle) ;

la maison de Kervezennec (XVIIème siècle) ;

![]() la maison de Kerescat (1833-1898) ;

la maison de Kerescat (1833-1898) ;

![]() l'ancienne

fontaine Saint-Eloi, avec niche abritant trois statues en kersanton dont

deux de saint Jean-Baptiste ;

l'ancienne

fontaine Saint-Eloi, avec niche abritant trois statues en kersanton dont

deux de saint Jean-Baptiste ;

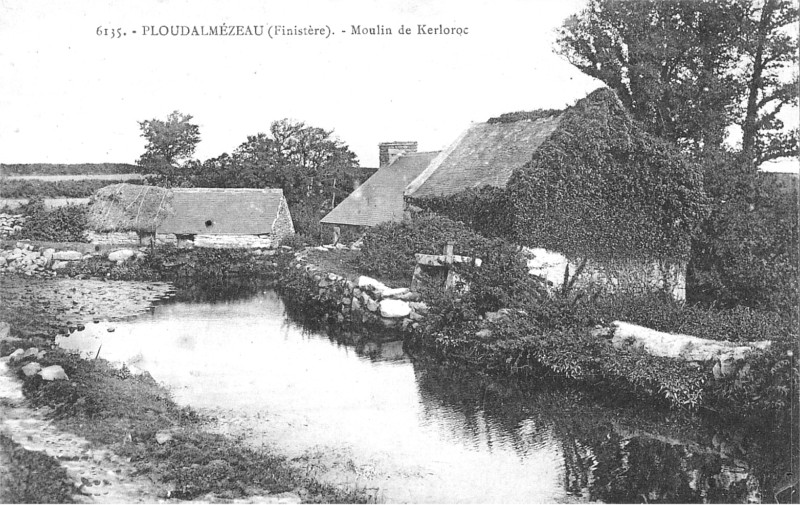

![]() le

moulin de Kerlech (XIXème siècle) ;

le

moulin de Kerlech (XIXème siècle) ;

A signaler aussi :

![]() le dolmen de Le Guilliguy (époque néolithique),

qui surplombe Portsall ;

le dolmen de Le Guilliguy (époque néolithique),

qui surplombe Portsall ;

![]() le cairn de l’île Carn (époque

néolithique, daté de 4200 ans avant J.C.). Cet édifice qui

comporte trois allées couvertes a eu pour vocation d'abriter des sépultures ;

le cairn de l’île Carn (époque

néolithique, daté de 4200 ans avant J.C.). Cet édifice qui

comporte trois allées couvertes a eu pour vocation d'abriter des sépultures ;

![]() la stèle de Sandrioné (âge de fer),

d'une hauteur de 110 mètres et située à l'entrée d'une ferme ;

la stèle de Sandrioné (âge de fer),

d'une hauteur de 110 mètres et située à l'entrée d'une ferme ;

![]() la stèle de la place aux chevaux (âge de fer) ;

la stèle de la place aux chevaux (âge de fer) ;

![]() l'ancien

manoir de Kerlech. La famille Kerlech était jadis la plus influente de la

commune. Propriété de Hervé de Kerlech en 1481. Hervé de Kerlech est

l'épouse de Catherine de Penhoadic, décédée après le 11 octobre 1507. La terre de Kerlech est passée

successivement par voie d'héritage au duc de Lauzun (vers 1780), puis aux

familles Tourzel et Hunolstein ;

l'ancien

manoir de Kerlech. La famille Kerlech était jadis la plus influente de la

commune. Propriété de Hervé de Kerlech en 1481. Hervé de Kerlech est

l'épouse de Catherine de Penhoadic, décédée après le 11 octobre 1507. La terre de Kerlech est passée

successivement par voie d'héritage au duc de Lauzun (vers 1780), puis aux

familles Tourzel et Hunolstein ;

![]() le

chemin de fer est inauguré à Ploudalmézeau le 22 mai 1893. La ligne n'est

plus utilisée à partir de 1940 ;

le

chemin de fer est inauguré à Ploudalmézeau le 22 mai 1893. La ligne n'est

plus utilisée à partir de 1940 ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de PLOUDALMEZEAU

La plus ancienne et la plus célèbre famille de Ploudalmézeau est celle des du Châtel (ou Chastel), dont la suzeraineté s'étendait sur une partie du Léon. Au XIVème siècle, un juveigneur du Châtel épousa une héritière de Kerlech. Le château de Trémazan était le chef-lieu du fief de la famille des du Châtel. En 1575, la branche aînée des du Châtel s'éteint, par contre les du Châtel-Kerlech figurent sur les registres jusqu'en 1707. La famille de Kerlech s'éteignit dans les Kergroades, qui eux-même disparurent dans les Roquelaure. Le fief de Kerlech avait droit de haute et basse justice et le siège de la juridiction se trouvait au bourg de Ploudalmézeau.

Une autre famille a laissé dans le pays un souvenir durable : il s'agit de la famille de Sanzay (mariage de René de Sanzay avec Renée Rannou), qui demeurait au manoir de Pratmeur, en Ploudalmézeau.

Les Rannou comparurent aux réformes et montres, de 1426 à 1534, en Ploudalmézeau, évêché de Léon. Blason : Losange d'argent et de sable. On trouve Olivier Rannou entre les nobles de Ploudalmézeau, à la réforme de 1443. — Guillaume Rannou et Marie de Keraldanet, mariés vers l'an 1580, eurent une autre fille, Renée, qui épousa, vers 1620, René de Sansay, neveu du comte de la Maignane, capitaine ligueur. Le 5 avril 1630, Tanguy de Kersauson (fils d'Hervé de Kersauson et de Françoise de Kerouartz), écuyer, chef de nom et armes de sa maison, qualifié haut et puissant, sr. de Pennendreff, Lavallot, Penandour, Penalan, Kerbriec, et autres lieux, épousa Gabrielle Rannou, dame du Glazéou, fille puînée de noble et puissant Guillaume Rannou, en son vivant chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre, et de noble et puissante dame Marguerite de Keraldanet, sr. et dame de Keribert, en Ploudalmézeau, — du Beaudiez, en Landunvez, et vicomtes de Pratmeur, aussi en Ploudalmézeau (Archives de Pennendreff). Gabrielle Rannou, dame de Kersauson, mourut en 1655, d'après les registres paroissiaux de Plourin.

Lors de la Réformation de l'évêché de Léon en 1443, plusieurs familles nobles sont mentionnées à Ploudalmézeau :

![]() Kerguizien

(de), seigneur dudit lieu, paroisse de Ploudalmézeau. D’or à trois

roses de gueules. Hervé se trouve mentionné entre les nobles de Ploudalmézeau.

Kerguizien

(de), seigneur dudit lieu, paroisse de Ploudalmézeau. D’or à trois

roses de gueules. Hervé se trouve mentionné entre les nobles de Ploudalmézeau.

![]() Keribert

(de), seigneur dudit lieu, paroisse de Ploudalmézeau, et de Kervénouan,

paroisse de Guisseny. D’argent au lion de sable. Salaun se trouve

mentionné entre les nobles de Guisseny.

Keribert

(de), seigneur dudit lieu, paroisse de Ploudalmézeau, et de Kervénouan,

paroisse de Guisseny. D’argent au lion de sable. Salaun se trouve

mentionné entre les nobles de Guisseny.

![]() Kerlec'h

(de), seigneur dudit lieu, paroisse de Ploudalmézeau. D’azur à dix

sonnettes d’argent, 4, 3, 2 et 1. Ce sont les armes de l'ancienne

maison de Kerlec'h qu’on dit tombée dans une branche du Chastel qui

depuis a pris ce nom, et dont était le seigneur de Kerlec'h mentionné

entre les nobles de Ploudalmézeau.

Kerlec'h

(de), seigneur dudit lieu, paroisse de Ploudalmézeau. D’azur à dix

sonnettes d’argent, 4, 3, 2 et 1. Ce sont les armes de l'ancienne

maison de Kerlec'h qu’on dit tombée dans une branche du Chastel qui

depuis a pris ce nom, et dont était le seigneur de Kerlec'h mentionné

entre les nobles de Ploudalmézeau.

![]() Kerlozrec

(de), seigneur dudit lieu, paroisse de Ploudalmézeau, et de Lavallot,

paroisse de Ploudiry. Palé d’or et d’azur de six pièces. Jean

se trouve mentionné entre les nobles de Ploudalmézeau et de Ploudiry.

Kerlozrec

(de), seigneur dudit lieu, paroisse de Ploudalmézeau, et de Lavallot,

paroisse de Ploudiry. Palé d’or et d’azur de six pièces. Jean

se trouve mentionné entre les nobles de Ploudalmézeau et de Ploudiry.

![]() Rannou,

seigneur de Keribert, paroisse de Ploudalmézeau. Losangé d’argent et

de sable. Olivier se trouve mentionné entre les nobles de Ploudalmézeau.

Rannou,

seigneur de Keribert, paroisse de Ploudalmézeau. Losangé d’argent et

de sable. Olivier se trouve mentionné entre les nobles de Ploudalmézeau.

![]() Ros

(an), seigneur de Mesmean, paroisse de Ploudalmézeau. De gueules à l’épée

d’argent en barre, la pointe en haut. Jean se trouve mentionné entre

les nobles de Plouguin.

Ros

(an), seigneur de Mesmean, paroisse de Ploudalmézeau. De gueules à l’épée

d’argent en barre, la pointe en haut. Jean se trouve mentionné entre

les nobles de Plouguin.

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de l'évêché de Léon reçue à Lesneven en 1481, on comptabilise la présence de 19 nobles de Ploudalmézeau :

![]() le

sire de COËTIVI (500 livres de revenu) : absent. Il s'agit de Charles de

Coëtivy (fils d'Olivier de Coëtivy, décédé vers 1478-1480, et de

Marguerite, seconde fille du roi Charles VII et d'Agnès Sorel), comte de

Taillebourg, prince de Mortagne et de Gironde, baron de Coëtivy, du Menant,

de Forestic et de Trégouroy (époux de Jeanne d'Orléans). Il vendit le 26

juin 1497 ses terres de Coëtivy, du Menant, de Forestic et de Trégouroy à

Jean, baron du Juch, qui passèrent ensuite dans la maison du Chastel ;

le

sire de COËTIVI (500 livres de revenu) : absent. Il s'agit de Charles de

Coëtivy (fils d'Olivier de Coëtivy, décédé vers 1478-1480, et de

Marguerite, seconde fille du roi Charles VII et d'Agnès Sorel), comte de

Taillebourg, prince de Mortagne et de Gironde, baron de Coëtivy, du Menant,

de Forestic et de Trégouroy (époux de Jeanne d'Orléans). Il vendit le 26

juin 1497 ses terres de Coëtivy, du Menant, de Forestic et de Trégouroy à

Jean, baron du Juch, qui passèrent ensuite dans la maison du Chastel ;

![]() Guyon

DU VAL (15 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît

armé d'une vouge ;

Guyon

DU VAL (15 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît

armé d'une vouge ;

![]() Ollivier

DU TERTRE (100 sols de revenu), mineur, remplacé par Morice Lesguen : porteur d'une

brigandine, comparaît en archer ;

Ollivier

DU TERTRE (100 sols de revenu), mineur, remplacé par Morice Lesguen : porteur d'une

brigandine, comparaît en archer ;

![]() Vincent

HEUSSA (37 livres de revenu), fils de Jehan Heussaff et de Catherine

Touronce, seigneur de Kervasdoué et époux de Marguerite de Kerlozrec, remplacé par Olivier Coëtlosquet : porteur d'une brigandine, comparaît

armé d'une vouge ;

Vincent

HEUSSA (37 livres de revenu), fils de Jehan Heussaff et de Catherine

Touronce, seigneur de Kervasdoué et époux de Marguerite de Kerlozrec, remplacé par Olivier Coëtlosquet : porteur d'une brigandine, comparaît

armé d'une vouge ;

![]() Guillaume

KERGROAZES (20 livres de revenu), remplacé par Sylvestre : porteur d'une brigandine, comparaît

en archer. Guillaume Kergroades est l'époux d'Azéline An Heol, fille de

Jacob An Heol, seigneur du Stang an Heol, en Ploudalmézeau ;

Guillaume

KERGROAZES (20 livres de revenu), remplacé par Sylvestre : porteur d'une brigandine, comparaît

en archer. Guillaume Kergroades est l'époux d'Azéline An Heol, fille de

Jacob An Heol, seigneur du Stang an Heol, en Ploudalmézeau ;

![]() Prigent

KERGUIZIN (35 livres de revenu), malade, remplacé par son fils Hervé : porteur d'une brigandine, comparaît

armé d'une vouge ;

Prigent

KERGUIZIN (35 livres de revenu), malade, remplacé par son fils Hervé : porteur d'une brigandine, comparaît

armé d'une vouge ;

![]() le

dit Hervé KERGUIZIN (60 livres de revenu) ;

le

dit Hervé KERGUIZIN (60 livres de revenu) ;

![]() le

sire de KERLECH (200 livres de revenu) ;

le

sire de KERLECH (200 livres de revenu) ;

![]() Morice

KERLOZREUC, mineur (102 livres de revenu), remplacé par Allain Kerlozreuc :

porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une vouge ;

Morice

KERLOZREUC, mineur (102 livres de revenu), remplacé par Allain Kerlozreuc :

porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une vouge ;

![]() Marie

KERMELLEUC (20 livres de revenu), remplacée par Jehan Cozyan : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une vouge ;

Marie

KERMELLEUC (20 livres de revenu), remplacée par Jehan Cozyan : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une vouge ;

![]() Marguerite

KERNEZEUC (52 livres de revenu), remplacée par Allain Bras : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

Marguerite

KERNEZEUC (52 livres de revenu), remplacée par Allain Bras : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

![]() Bernard

KERROS (60 sols de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

Bernard

KERROS (60 sols de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

![]() Ollivier

KERUZNOU (10 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une vouge ;

Ollivier

KERUZNOU (10 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une vouge ;

![]() Jehan

LE GOEZOU (7 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

Jehan

LE GOEZOU (7 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

![]() Guillaume

LESCAZNOAL (100 sols de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une vouge ;

Guillaume

LESCAZNOAL (100 sols de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une vouge ;

![]() ledit

Morice LESGUEN (100 sols) ;

ledit

Morice LESGUEN (100 sols) ;

![]() Hamon

PARLIER (60 sols de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

Hamon

PARLIER (60 sols de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

![]() Ollivier

RANNOU (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

Ollivier

RANNOU (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

![]() Yvon

TROUREON (60 sols de revenu) : absent ;

Yvon

TROUREON (60 sols de revenu) : absent ;

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de l'évêché de Léon reçue à Lesneven le 25 septembre 1503, plusieurs nobles de Ploudalmézeau (Ploedalmezeau) sont mentionnés :

![]() Le

sieur de Kerlech, lance. Injonction se monter et s'armer ;

Le

sieur de Kerlech, lance. Injonction se monter et s'armer ;

![]() Morice

Kerlozrec, sieur de Kerlozreuc, o deux hommes en habillement. Enjoinct

fournir lance, monter et armer ;

Morice

Kerlozrec, sieur de Kerlozreuc, o deux hommes en habillement. Enjoinct

fournir lance, monter et armer ;

![]() Olivier

Ranezou, sieur de Keriber, o deux hommes en habillement et ung paige ;

Olivier

Ranezou, sieur de Keriber, o deux hommes en habillement et ung paige ;

![]() Jehan

Heussaff, en brigandine ;

Jehan

Heussaff, en brigandine ;

![]() Bertram

de Saint Goueznou, en habillement d'archer ;

Bertram

de Saint Goueznou, en habillement d'archer ;

![]() Jehan

Duval, en habillement d'archer ;

Jehan

Duval, en habillement d'archer ;

![]() Prigent

le Goëzou, en vougier ;

Prigent

le Goëzou, en vougier ;

![]() Loys

du Tertre, représenté par Olivier du Tertre, mal habillé. Injonction s'accoustrer ;

Loys

du Tertre, représenté par Olivier du Tertre, mal habillé. Injonction s'accoustrer ;

![]() Yvon

Kerros. Injonction de s'habiller ;

Yvon

Kerros. Injonction de s'habiller ;

![]() Hamon

Julien, en vougier ;

Hamon

Julien, en vougier ;

![]() Prigent

Lescazual, en habillement d'archer ;

Prigent

Lescazual, en habillement d'archer ;

![]() Jehan

Lescazual, en vougier ;

Jehan

Lescazual, en vougier ;

![]() François

Kerlech, en vougier ;

François

Kerlech, en vougier ;

![]() Hervé

Kergoezou, en vougier ;

Hervé

Kergoezou, en vougier ;

![]() Hervé

Kervizien, en vougier ;

Hervé

Kervizien, en vougier ;

![]() Olivier

Gestin, absent. Excusé parce qu'il est malade ;

Olivier

Gestin, absent. Excusé parce qu'il est malade ;

![]() André

Penkaer, en vougier ;

André

Penkaer, en vougier ;

![]() Deryan

an Ros, en vougier. Injonction de s'habiller.

Deryan

an Ros, en vougier. Injonction de s'habiller.

A la « montre » (réunion de tous les hommes d’armes) de l’évêché de Léon reçue à Saint-Renan le 24 août 1557, plusieurs nobles de Ploudalmézeau (Plœdalmezeu) sont mentionnés :

![]() Le sr.

de Keruzanan (Claude Pilguen ?) ;

Le sr.

de Keruzanan (Claude Pilguen ?) ;

![]() Olivier

Kerlech, sr. de Kerouanec ;

Olivier

Kerlech, sr. de Kerouanec ;

![]() Tanguy

de Saint-Geznou ;

Tanguy

de Saint-Geznou ;

![]() François

Lescazval ;

François

Lescazval ;

![]() Bernard

Keruznou ;

Bernard

Keruznou ;

![]() Guillaume

le Roz ;

Guillaume

le Roz ;

![]() Pierre

Lescazval ;

Pierre

Lescazval ;

(à compléter) © Copyright - Tous droits réservés.![]() François

le Goezou ;

François

le Goezou ; ![]() Hervé

Millon.

Hervé

Millon.