|

Bienvenue ! |

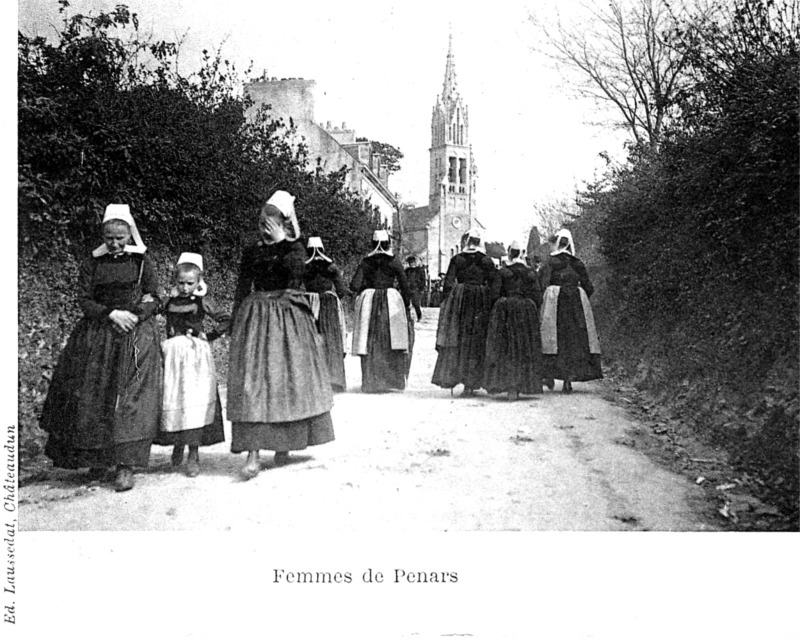

PENHARS |

Retour page d'accueil Retour "Ville de Quimper"

La commune de Penhars est fusionnée avec Quimper le 1er janvier 1960 (Bretagne). |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de PENHARS

Penhars (Pennhart, au XIIème siècle) est fusionné avec Quimper le 1er janvier 1960. Le territoire de Penhars est, depuis 1949, année où fut fondée au Moulin-Vert la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul (érigée le 26 janvier 1949), partagé en deux paroisses.

Penhars est une paroisse limitée au Nord par Guengat et Kerfeunteun, à l'Est par Quimper, au Sud par Plomelin et Pluguffan, à l'Ouest par Plonéis.

Le terme Penhars est un composé de deux mots bretons : pen = tête ; hars = limite, et par métonymie propriété. Penhars signifie donc : la tête ou le bout de la propriété.

La commune de Penhars, lisons-nous dans Ogée, située à la porte de Quimper, est remarquable par le gracieux coup d'oeil qu’elle présente : ce ne sont que vallées chargées de verts pâturages, collines couvertes de taillis, champs d’un aspect fertile ; les landes elles-mêmes sont loin d’offrir aux regards cet aspect dur et désolé qu’elles ont dans d’autres parties de la Bretagne.

Cette commune comptait, au recensement de 1936, 5.642 habitants. A la date du 21 Décembre 1929, en vertu d’une ordonnance épiscopale, furent détachés de la paroisse de Penhars et annexés à la paroisse de Saint-Matthieu :

" Toutes les maisons et propriétés situées du côté Est de la rue de Rosmadec et de la route qui la continue jusqu’au pont du chemin de fer, avec les rues ou partie de rues : Rosmadec, Ker-Ys, Yser et Kerlérec ;

Tout le territoire limité par une ligne qui, partant du pont du chemin de fer, passerait au pignon Ouest du château d’eau, et aboutirait à l'Est de Kermabeuzen, avec la ferme de Kernisy, Bellevue, Pontigou, Cosquer et leurs agglomérations ;

Tout le territoire limité à l'Ouest, à partir des dépendances de Kermabeuzen, par le petit chemin qui passe à l'Est de Kerlézanet, par la route de Guengat jusqu’au Moulin-Vert, et par la grand'route de Plogonnec jusqu’au chemin de Keranna, avec toute l’agglomération du Moulin-Vert et les deux côtés de la route de Guengat et de Plogonnec jusqu’à Keranna.

Il fut décidé que le recteur de Saint-Matthieu de Quimper aurait juridiction sur toutes les personnes habitant le territoire ainsi annexé et jouirait tant au spirituel qu’au temporel de tous les droits curiaux " (Archives de l'Evêché).

Les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem y possédaient une aumônerie.

Deux chapelles existent sur le territoire de Penhars, l'une ancienne Saint-Conogan, l'autre moderne Sainte-Bernadette. De l’ancienne chapelle Saint-Guinal il ne reste que quelques pierres.

Penhars compte sur son territoire onze manoirs : Pratanras, Toulgoët, Quistinic, Kermabeuzen, Penanguer, Kernisy, Pratanroux, Pratanros, Le Vieux Manoir, Kermoïsan, Kerlagathu [Note : Les registres de Penhars signalent en plus les manoirs de Quillihouarn et de Kerallan-Bihan (1670)]. Quant au château de Kerrien, il est plutôt moderne.

Note 1 : TRADITIONS POPULAIRES. — LE GRAND ROI GUINVARC'H. Le vieux roi Guinvarc'h passait, dans la croyance populaire, pour le constructeur du manoir de Pratanroux, où il aurait fait sculpter sur le manteau de la cheminée principale son portrait en relief avec sa couronne, sa barbe étalée et ses oreilles pointues qui rappelaient celles de la race chevaline. Fort mortifié de ces oreilles anormales qu’il s’appliquait à dissimuler sous sa coiffure, le vieux roi menaçait son barbier de peines effroyables pour peu qu’à cet égard il vint à manquer de discrétion. Suffoqué par ce gênant secret, le coiffeur bavard eut l’idée de le confier au sol. Il eut vite fait de creuser la terre au pied d’une touffe de sureaux et le voilà de répéter à satiété : Ar roue braz Guinvarc’h — En deuz diskouaru marc’h, « Le grand roi Guinvarc’h — A des oreilles de cheval ». L’année suivante on inaugura une aire neuve au manoir de Pratanroux. Pour mieux animer la danse, le sonneur attitré de la paroisse imagina de renouveler l’anche de son biniou, et il utilisa à cet effet l’une des tiges de sureaux auxquels le barbier s’était confié. Mais à peine a-t-il attaqué son air de danse que du biniou s’échappe le redoutable secret : Ar roue braz Guinvarc’h — En deuz diskouarn marc’h. Le malheur voulut que Guinvarc'h fût là présent, assistant aux joyeux ébats de ses sujets. Pris de fureur, il s’élance sur le malencontreux sonneur, le culbute de la barrique où il s’était perché, et appelant ses gardes, leur enjoint de pendre à l’instant même l’impertinent. « Pardon, sire, balbutia le malheureux, ce n’est pas moi le coupable, c’est ce biniou qui parle tout seul. Voyez plutôt ! ». Le roi, fort sceptique, approche le biniou de ses lèvres, et voici que l'instrument redit, avec des accents railleurs, le distique fatal. De ce jour, ajoute le récit populaire, le pauvre roi Guinvarc'h disparut de la région. Il s’en fut cacher sa honte non loin de Pont-l'Abbé, dans l'Ile Chevalier, où quelques vestiges d’un château évoquent son piteux souvenir (Louis Le Guennec, Nos vieux Manoirs à légendes, pp. 102-103). — LA FONTAINE DU DIABLE. Pour trouver cette fontaine, il faut quitter la route septentrionale de Quimper à Penhars, après avoir dépassé les bâtiments de l’ancien Grand Séminaire, quelques mètres après l’angle droit que fait le mur d’enceinte. On prend un sentier qui conduit en deux minutes à la fontaine, tapie au fond d’un repli de terrain. C’est un édicule en maçonnerie, couvert d’une voûte cimentée. L’eau y est délicieuse et intarissable. Pourquoi ce nom de feunteun an diaoul ? M. Le Guennec posa un jour la question à un vieillard du voisinage qui lui fit le récit suivant : « Lorsqu’on construisit les bâtiments du Séminaire, l'entrepreneur chargé d'enclore la propriété d’une muraille [Note : Il s'agit en fait de la muraille de clôture des anciens bâtiments du Calvaire] songea qu’il serait aussi expéditif qu’avantageux pour lui de charger le diable de ce travail. Il l’appela donc à la fontaine et le pria de bâtir le mur en question le plus diligemment possible. L’accord fut conclu aux conditions suivantes. La clôture du parc serait terminée dès la nuit prochaine avant que le coq chantât. En récompense, Satan pourrait, à la mort de son client, revendiquer l’âme de celui-ci. Mais si le coq se faisait entendre avant l’achèvement total du mur, son constructeur perdait tout droit au salaire convenu. Le diable, on le sait, va vite en besogne. Il est plein d’adresse et de ressources, et la main-d’œuvre ne lui manque point. Edifié par des ouvriers invisibles, le mur grandissait à vue d'oeil au clair de lune, escaladant d’un côté la montagne de Penhars, et de l’autre courant le long de la route de Pont-l'Abbé, entre la Palue et Ty-Laou. Encore une demi-heure, et l'immense enceinte serait complète. Jusque là, l’entrepreneur avait espéré que le démon n’arriverait pas au bout de sa besogne. " Ce qu’il aura construit, se disait-il, sera toujours autant d’attrapé, et mes maçons feront le reste ". Mais cette prodigieuse rapidité le mit dans les transes. Son âme était-elle donc dévolue sans rémission aux flammes éternelles ? Une unique ressource lui demeurait, celle d’avancer le moment où, selon leurs conventions, la muraille devait être finie. Le pauvre homme courut à Bourlibou, où était son logis, se précipita dans le poulailler, empoigna un superbe coq qui dormait encore sur son perchoir et le plongea brusquement dans une baille d’eau froide. Eveillé en sursaut de la plus désagréable façon, le volatile se débattit, s’ébroua, lançant quelques notes enrouées auxquelles succéda, lorsqu’il eut repris ses esprits, un cocorico encore un peu désorienté, mais suffisant. Là-bas, le démon l’entendit et resta court... Deux ou trois toises de maçonnerie manquaient seules encore au parachèvement de son ouvrage. C’était assez pour qu’il perdit la partie. " Tu triomphes, dit-il avec colère à l'entrepreneur, grâce à ce maudit coq que je voudrais bien tenir tout plumé dans la plus bouillante de mes marmites. Mais ne te réjouis pas trop tôt. En vain essaieras-tu de terminer ce mur, que je suis obligé de laisser incomplet. Il aura toujours une brèche en un endroit quelconque et tu dépenseras ton dernier écu à vouloir le remettre en état ". Et c’est ce qui est arrivé, conclut le vieux gardien. L’entrepreneur se ruina à consolider ce mur neuf qui toujours tombait en quelque endroit, et aujourd’hui encore la parole du diable continue d’être vraie. Voici deux ans, il y a eu un éboulement entre l'usine et Ty-Laou. A peine a-t-il été réparé que la muraille s’est affaissée du côté opposé, vers le chemin de Penhars. Vous avez sans doute remarqué cette brèche, longue d’une douzaine de mètres. On ne l’a pas encore bouchée, car à quoi bon ? Aussitôt, une nouvelle dégringolade de moellons se produirait ailleurs, et ainsi de suite. Le travail du diable, voyez-vous, c’est toujours ainsi. Ça a l’air soigné et bien fait, mais en définitive, ça ne vaut rien du tout ». — LA TOMBE DE TANGUY (Bulletin de la Société Archéologique du Finistère, 1882, pp. 26 ssqq. ; 1918, XXXI-XXXII). Il y a une soixantaine d’années, sur la vieille route de Quimper à Douarnenez, en face de l'allée de Pratanroux, à droite de la chaussée, on montrait la tombe de Tanguy. Les passants y fichaient de petites croix en bois ou en fougères ; plusieurs s’y agenouillaient pour réciter une prière. On y venait parfois de loin. C’est ainsi que M. Trévédy signale, en 1875, le passage d’une femme arrivée de Châteauneuf-du-Faou pour planter une croix sur la tombe et demander une guérison. Quelques années plus tard, la municipalité de Penhars supprima la tombe de Tanguy. Qu’était donc ce Tanguy ? Un personnage réel, sans doute, mais dont la physionomie demeurait assez inconsistante dans l’imagination populaire. Pour les uns, d’une commune voisine de Quimper, il se rendait à la messe en cette ville quand il rencontra un homme mort, et, auprès de lui, la pioche sanglante qui l’avait tué. Il emporte la pioche à Quimper et va dénoncer le crime. Remarquant que ses vêtements sont ensanglantés, il se met à trembler. Ce trouble fut pris pour l’aveu d’un crime. Il fut condamné et pendu le lendemain sur la montagne de Justice ; son corps fut inhumé au lieu même du meurtre. D’après d’autres, Tanguy pêchait le soir dans le Stéir, au fond de la vallée de la Lorette, en Plogonnec. Brusquement il entendit appeler au secours. Il courut au plus vite et vit s’enfuir deux hommes : ils venaient de frapper mortellement un homme qui râlait. Tanguy le prit dans ses bras pour l’appuyer au talus du chemin. Au moment même où la victime mourait, survinrent deux cavaliers de la maréchaussée. Tanguy était couvert de sang, et, sur ce seul indice, il fut arrêté, condamné et pendu. Une troisième version fait de notre héros un cordonnier de la rue Obscure, aujourd'hui rue Elie-Fréron, en Quimper. Ayant noué de coupables relations avec la femme d’un tonnelier, son voisin, du nom de Daniélou, il résolut de se débarrasser de son rival. Un jour que celui-ci travaillait dans les bois de Pratanroux, Tanguy le rejoignit et le tua d’un coup de fusil. Sur le point d’être saisi par la justice, le coupable courut au Séminaire et fit l’aveu de son forfait au Supérieur, qui lui imposa une pénitence de trois ans au pain sec et à l’eau dans une cave obscure. Ce terme arrivé, notre homme jugeant la pénitence insuffisante, alla se livrer à la justice et avouer son crime. Il fut pendu sur la montagne de justice, et, mourut d’une sainte mort. On l’inhuma, sur sa demande, au lieu même où il avait versé le sang. Quoi qu’il en soit de Tanguy, qu’il fût innocent ou coupable, la croyance populaire a vu en lui un martyr, et n’a pas hésité à honorer son tombeau (Archives du diocèse de Quimper et de Léon).

Note 2 : liste non exhaustive des RECTEURS DE PENHARS AVANT LA RÉVOLUTION : — le 18 Mars 1449. Paul Olivier, dit aussi Colcat, est nommé recteur de Penhars, vacant par résignation de Yves an Tarzelent (Peyron, Actes du Saint-Siège .... p. 170). — En 1512-1519. Guézennec, Gymerch. — En 1519-1523. Lapardec. — En 1523-1537. Penguen. — En 1540. Parin. — En 1542. Roue (qui signe Regis). — En 1555-1563. J. Coziat. — En 1565. J. Besnard. — En 1566. Monfort. — En 1569. Roue [Note : Archives départementales, 156 G. Ces ecclésiastiques signent pbr prêtre]. — En 1580. Jean Le Gall, recteur. — En 1596. Jehan Le Gars. — En 1597-1625. Jean Carere. — En 1628-1643. Gueznou. — En 1643-1648. Bolzec. — En 1648-1653. Abgrall. — En 1653-1660. François Teven. — En 1660-1668. Henry Abgrall. — En 1669-1678. Yves Cauzeur. — En 1678-1679. J. Capitaine. — En 1679-1688. Jean Derrien. — En 1688-1695. Jean Pennarun. — En 1675-1703. Yves Garnier. — En 1703-1735. Prigent Robin. — En 1735-1744. G. Le Guillou. — En 1745-1767. Le Bouédec. — En 1767-1770. C. Le Roux. — En 1770-1775. Y. Salaün. — En 1775-1782. Pierre Le Siner. — En 1782-1786. Louis Le Goazre de Kervélégant. — En 1786-1792. Laurent Guilleroux. LA RÉVOLUTION A PENHARS : A partir du 1er Juillet 1792, où M. Guilleroux signe aux registres pour la dernière fois, nous y trouvons les signatures de MM. Sérandour et le Franc, « vicaires épiscopaux du Finistère », de M. Gomaire, vicaire de Saint-Mathieu, et de J. Lagadec, qui signe « curé de Penhars », du 9 Septembre au 21 Octobre 1792 [Note : Ancien cuvé de Plomelin, constitutionnel (Peyron, Documents..., I, p. 123)]. Guilleroux avait, le 30 Janvier 1791, prêté serment à la Constitution civile du clergé. A l'instigation de M. Thiberge, vicaire général, il rétractait ce serment le 12 Avril suivant en présence de ses paroissiens, l'estimant contraire à sa conscience. Entre temps, le 29 Mars, l'Assemblée électorale de Quimper l’avait élu pour remplacer le recteur de Pluguffan, M. Le Flo, prêtre assermenté. Quand il reçut le procès-verbal de cette nomination, il le renvoya au Département. Le 11 Décembre les électeurs se rassemblèrent de nouveau à la cathédrale, dans la chapelle de la Victoire, et nommèrent à Penhars l'abbé Bourguillo, ci-devant bernardin. Celui-ci démissionna quelques mois plus tard, et le 5 Mai 1792 un nouveau congrès électoral le remplaça par M. Trévidic, vicaire de Goulien. A la date du 16 Mai, ce dernier écrivit au Département : « Je renonce à l’acceptation que j’ai faite de Penhars ; l’air de Quimper ne me conviendrait pas » (Peyron, Documents pour servir..., tome I, pp. 134-137 ; II, 22). Accompagné de M. de Silguy, vicaire capitulaire du diocèse, M. Guilleroux, démuni de passeport, quitta Quimper, dans les premiers jours de Juillet 1792. Ils avaient l’intention de se rendre à Morlaix où ils devaient trouver une embarcation pour l'Espagne. En cours de route on les détourna du terme de leur voyage en leur expliquant qu’ils couraient le risque d’être arrêtés et internés au Château du Taureau. Le conseil leur fut donné de gagner les côtes de Saint-Brieuc où ils trouveraient plus facilement à s’embarquer (Lettre de M. Silguy, père, dans le Courrier du Finistère : « MM. de Silguy de Quimperlé »). Prenant alors la direction de Guingamp, ils descendirent le 12 Juillet 1792, vêtus en laïcs, dans cette ville, à l'hôtel Le Sage, faubourg Saint-Michel. La police les y arrêta. A l’interrogatoire, le recteur de Penhars déclara qu’il avait quitté sa paroisse parce qu’il était remplacé par un prêtre conformiste, et que son intention était de sortir du royaume. Ils furent incarcérés, en attendant des renseignements de Quimper. La Municipalité de Quimper écrivit, le 27 Juillet, « qu’elle était d’avis que les dits sieurs prêtres pouvant être dangereux pour leurs sentiments connus d’opposition à la loi et leur désir d’exciter des troubles religieux, de les faire conduire dans une maison d’arrestation, soit à Brest, soit ailleurs, pour y demeurer jusqu’au moment où il sera possible de seconder leurs voeux de passer en pays étranger ». M. de Silguy arriva à Brest la veille du départ pour l'Espagne des soixante-douze prisonniers du Château de Brest déportés, et leur fut adjoint. Quant à M. Guilleroux, arrivé plus tard, il fut réservé « pour commencer le noyau d’un nouvel envoi » (Peyron, Documents..., tome II, pp. 101-104). Liste non exhaustive des RECTEURS DE PENHARS SOUS LE CONCORDAT : — En 1804-1810. François-Louis Le Bour, né le 15 Juin 1769 à Saint-Matthieu de Quimper, ancien professeur de Seconde au Collège, ex-constitutionnel (Peyron, Documents..., tome I, p. 123). — En 1825-1829. Cottain. — En 1829-1830. Guillaume Le Louet. — En 1830-1834. Jean-Marie Kervennic. — En 1834-1864. Sébastien Pelleter. — En 1864-1869. Pierre Le Grand. — En 1869-1870. Goulven Morvan. — En 1870-1876. Arsène Madec. — En 1876-1883. Yves Le Guen. — En 1883-1888. Marc Cévaer. — En 1888-1890. François Le Sann. — En 1900-1904. Jean-Louis Floc'h. — En 1904-1911. François Balanant. — En 1911-1915. Michel Blanchard. — En 1915-1921. Jean Roudot. — En 1921. Joseph Fléiter, .... Liste non exhaustive des VICAIRES DE PENHARS : — En 1894-1897. Jean-Marie Le Pape. — En 1897-1901. François Le Moigne. — En 1901-1914. René Conq. — En 1914-1923. Yves Le Pape. — En 1923-1932. François Mévellec. — En 1932. Pierre Tuarze, ... (Archives de l'Evêché).

Voir

![]() "

Le

cahier de doléances de Penhars en 1789

".

"

Le

cahier de doléances de Penhars en 1789

".

![]()

PATRIMOINE de PENHARS

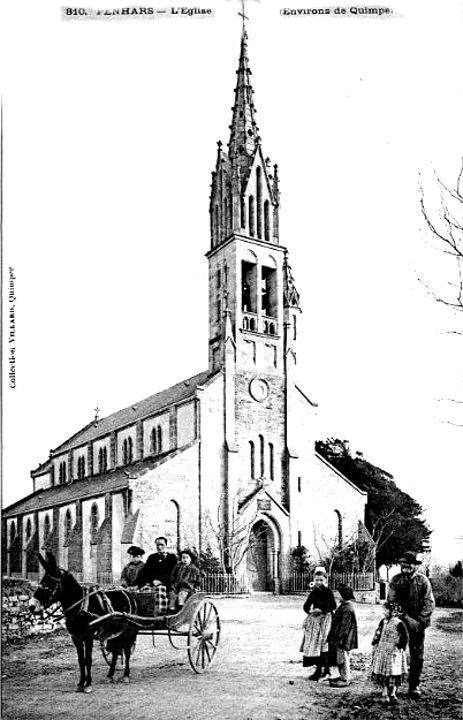

![]() l'église Sainte-Claire

(1891-1892). Elle a été rebâtie en 1892 sur les plans de Bigot par

l'entreprise Bonduelle. L’ancienne église de Penhars, toute basse, étroite

et obscure, était un édifice remanié dans la première moitié du XVIème

siècle (Peyron, Eglises et chapelles..., p. 15) et dont le choeur

avait les caractères du XII-XIIIème siècle. Un clocher à flèche pleine

surmontait l’arc diaphragme qui partageait le monument en deux parties. Le

porche Midi était à plein cintre. Dans l’un des angles du transept Sud

on voyait une cheminée. L’église était sous le patronage de Sainte

Claire d'Assise. La première des prééminences revenait de droit au

seigneur de Pont-Croix, qui se donne comme fondateur et principal

bienfaiteur de l’église et premier suzerain de la paroisse [Note :

Il avait ses fourches patibulaires à la Terre-Noire, à l’endroit dénommé

ar Justissou, au haut du petit chemin qui monte du Calvaire vers le

Nord, que l’on appelait hent ar Justiss]. Un aveu rendu, le 13 Décembre

1681 par messire Hyacinthe Visdelou, chevalier, sieur de Bienassis, La

Goublaie, L’Hôtellerie Abraham, Coatfao, Pratanras... à la Chambre des

Comptes, nous fournit l’état de ses prééminences dans l’église

paroissiale : « En la maistresse vitre qui est composée de deux jours

au hault, du premier desquels et du costé de l’évangile y a deux

escussons, l’un portant ladite croix d’or au champ d’azur et l’autre

escartelée au premier et derniers cantons la dite croix, au segond et

troisième d’azur à un lion d’argent, et au bas dudit jour il y a deux

personnages portant en armes la dite croix. Et au coeur de ladite église du

costé de l’espitre entre les deux pilliers séparant ledit coeur de la

chapelle faisant l’aisle droite il y a un banc et accoudoir armoié de

ladite croix, et a costé dudit bancq dudit coeur une tombe eslevée de

terre de lépaisseur de la pierre avecq un escusson chargé de ladite croix

de prantaras. Et au bas de ladite église au pignon occidental y a une vitre

au hault de laquelle il y a pareillement un escusson ecartelé cy dessus

blazonné en lendroit de la grande vitre, et ny a autres armes en ladite

vitre ». Ces prééminences sont déjà attestées en 1641. Dans l’aveu du 16 Décembre 1681, Hyacinthe de Visdelou déclare

que le sieur de Toulgoat, son vassal, avait aussi ses prééminences dans l'église

de Penhars. On a signalé dans le jardin du presbytère un écusson

provenant de l’ancienne église et portant les armes des Le Saux, de Pratanros

: sept macles rangées 3, 2, 1. La nouvelle église a été bâtie en

1892, dans le style néo-gothique, par l'entrepreneur Bonduelle, sur les

plans de l’architecte Bigot, M. Le Sann étant recteur, M. Briot de la

Mallerie, maire (Semaine religieuse de Quimper, 1893, pp. 328-329). Quelques

vieilles statues de l’ancien édifice y ont trouvé place : deux saintes

Claires, la plus grande portant un ostensoir, saint Antoine, saint Herbot,

saint Sébastien et sainte Catherine d’Alexandrie. Près de l’église,

au Midi, se dresse un vieux calvaire très simple, dont le fût octogonal

porte deux écussons sans sujet. Une croix en kersanton existe au cimetière,

souvenir de la Mission de 1886. La fontaine de dévotion se trouve à

mi-pente dans la vieille côte qui, par le Nord, mène de Quimper à Penhars

(Archives de l'Evêché) ;

l'église Sainte-Claire

(1891-1892). Elle a été rebâtie en 1892 sur les plans de Bigot par

l'entreprise Bonduelle. L’ancienne église de Penhars, toute basse, étroite

et obscure, était un édifice remanié dans la première moitié du XVIème

siècle (Peyron, Eglises et chapelles..., p. 15) et dont le choeur

avait les caractères du XII-XIIIème siècle. Un clocher à flèche pleine

surmontait l’arc diaphragme qui partageait le monument en deux parties. Le

porche Midi était à plein cintre. Dans l’un des angles du transept Sud

on voyait une cheminée. L’église était sous le patronage de Sainte

Claire d'Assise. La première des prééminences revenait de droit au

seigneur de Pont-Croix, qui se donne comme fondateur et principal

bienfaiteur de l’église et premier suzerain de la paroisse [Note :

Il avait ses fourches patibulaires à la Terre-Noire, à l’endroit dénommé

ar Justissou, au haut du petit chemin qui monte du Calvaire vers le

Nord, que l’on appelait hent ar Justiss]. Un aveu rendu, le 13 Décembre

1681 par messire Hyacinthe Visdelou, chevalier, sieur de Bienassis, La

Goublaie, L’Hôtellerie Abraham, Coatfao, Pratanras... à la Chambre des

Comptes, nous fournit l’état de ses prééminences dans l’église

paroissiale : « En la maistresse vitre qui est composée de deux jours

au hault, du premier desquels et du costé de l’évangile y a deux

escussons, l’un portant ladite croix d’or au champ d’azur et l’autre

escartelée au premier et derniers cantons la dite croix, au segond et

troisième d’azur à un lion d’argent, et au bas dudit jour il y a deux

personnages portant en armes la dite croix. Et au coeur de ladite église du

costé de l’espitre entre les deux pilliers séparant ledit coeur de la

chapelle faisant l’aisle droite il y a un banc et accoudoir armoié de

ladite croix, et a costé dudit bancq dudit coeur une tombe eslevée de

terre de lépaisseur de la pierre avecq un escusson chargé de ladite croix

de prantaras. Et au bas de ladite église au pignon occidental y a une vitre

au hault de laquelle il y a pareillement un escusson ecartelé cy dessus

blazonné en lendroit de la grande vitre, et ny a autres armes en ladite

vitre ». Ces prééminences sont déjà attestées en 1641. Dans l’aveu du 16 Décembre 1681, Hyacinthe de Visdelou déclare

que le sieur de Toulgoat, son vassal, avait aussi ses prééminences dans l'église

de Penhars. On a signalé dans le jardin du presbytère un écusson

provenant de l’ancienne église et portant les armes des Le Saux, de Pratanros

: sept macles rangées 3, 2, 1. La nouvelle église a été bâtie en

1892, dans le style néo-gothique, par l'entrepreneur Bonduelle, sur les

plans de l’architecte Bigot, M. Le Sann étant recteur, M. Briot de la

Mallerie, maire (Semaine religieuse de Quimper, 1893, pp. 328-329). Quelques

vieilles statues de l’ancien édifice y ont trouvé place : deux saintes

Claires, la plus grande portant un ostensoir, saint Antoine, saint Herbot,

saint Sébastien et sainte Catherine d’Alexandrie. Près de l’église,

au Midi, se dresse un vieux calvaire très simple, dont le fût octogonal

porte deux écussons sans sujet. Une croix en kersanton existe au cimetière,

souvenir de la Mission de 1886. La fontaine de dévotion se trouve à

mi-pente dans la vieille côte qui, par le Nord, mène de Quimper à Penhars

(Archives de l'Evêché) ;

Note : L'ancienne église de Penhars possédait encore plusieurs arcades en plein cintre reposant sur des chapiteaux très semblables à ceux de la nef de Pont-Croix et de Languidou (voir Plovan). Suivant des croquis du chanoine Abgrall, l’intrados des archivoltes retombait sur un culot au-dessus des tailloirs, ayant le même profil que ceux de Languidou. (R. Couffon).

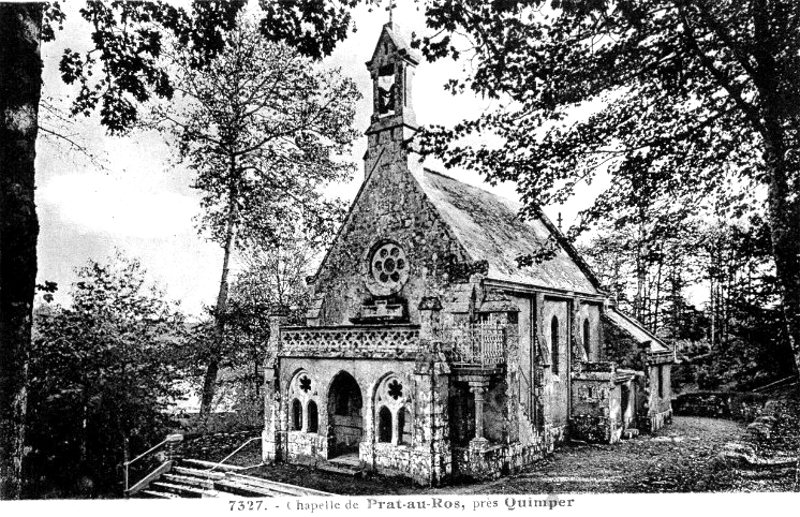

![]() la

chapelle de Saint-Conogan. Cette chapelle se trouve à gauche de la route de

Quimper à Locronan, à deux kilomètres de Quimper. Albert Le Grand, en

1641, la signale en ces termes : « Une petite chappelle (est dédiée à

la mémoire de saint Conogan) à une demi-lieuë de la ville de Kemper, fort

visitée par ceux qui sont affligez de fievres, lesquels, pour la plupart, y

recouvrent guerison » (La Vie des Saints …, édition de

Kerdanet, p. 625). La chapelle manquant de style, il est malaisé d’en

fixer la date précise. Elle doit remonter au début du XVIIème siècle.

Une pièce de 1637 mentionne des prééminences du sieur de Gégado, de

Kerlot, en la chapelle Saint-Conogan. En 1650, le sieur de Rosily, propriétaire

de Pratanras, Trohéir et Kergolvez, revendiquait le titre de fondateur de

Saint-Conogan [Note : Un mariage avait uni les deux familles Le Baud et

de Rosily]. C’est à cette famille que M. Panonceau acheta, en 1775, les

droits fonciers sur Kergolvez et Parc-ar-Chapel qui en dépendait.

Ces droits passèrent à Gilles Le Hars et à sa femme Catherine Panonceau,

lesquels acquirent en 1809 les droits édificiers et réparatoires [Note :

Le 11 Octobre 1810, le Préfet autorise la célébration des offices dans la

chapelle]. C’est la famille Le Hars-Giffo qui s’est employée aux réparations

faites en 1891 et notamment en 1897. Lors de ces dernières réparations on

découvrit, sous le dallage en pierre de la chapelle, deux pièces de

monnaie de 1639 et 1644, à l’effigie de Louis XIII [Note : On a

trouvé dans une vieille armoire de la salle à manger de Kergolvez un débris

de voile de calice portant, brodée en argent, la date de 1639], et sous le

crépi, dans le choeur, des panneaux avec peinture de personnages, dans la

nef, des bouquets de fleurs de lys et autres fleurs. La petite fontaine de dévotion

existe toujours à l’extrémité de Parc-ar-Chapel, « Champ de

la Chapelle ». Deux pardons avaient lieu dans la chapelle, celui de

saint-Conogan, le troisième dimanche d'Octobre, et celui de Notre Dame des

Neiges, au premier dimanche d’Août. On ne les célèbre plus depuis très

longtemps (Archives de l'Evêché) ;

la

chapelle de Saint-Conogan. Cette chapelle se trouve à gauche de la route de

Quimper à Locronan, à deux kilomètres de Quimper. Albert Le Grand, en

1641, la signale en ces termes : « Une petite chappelle (est dédiée à

la mémoire de saint Conogan) à une demi-lieuë de la ville de Kemper, fort

visitée par ceux qui sont affligez de fievres, lesquels, pour la plupart, y

recouvrent guerison » (La Vie des Saints …, édition de

Kerdanet, p. 625). La chapelle manquant de style, il est malaisé d’en

fixer la date précise. Elle doit remonter au début du XVIIème siècle.

Une pièce de 1637 mentionne des prééminences du sieur de Gégado, de

Kerlot, en la chapelle Saint-Conogan. En 1650, le sieur de Rosily, propriétaire

de Pratanras, Trohéir et Kergolvez, revendiquait le titre de fondateur de

Saint-Conogan [Note : Un mariage avait uni les deux familles Le Baud et

de Rosily]. C’est à cette famille que M. Panonceau acheta, en 1775, les

droits fonciers sur Kergolvez et Parc-ar-Chapel qui en dépendait.

Ces droits passèrent à Gilles Le Hars et à sa femme Catherine Panonceau,

lesquels acquirent en 1809 les droits édificiers et réparatoires [Note :

Le 11 Octobre 1810, le Préfet autorise la célébration des offices dans la

chapelle]. C’est la famille Le Hars-Giffo qui s’est employée aux réparations

faites en 1891 et notamment en 1897. Lors de ces dernières réparations on

découvrit, sous le dallage en pierre de la chapelle, deux pièces de

monnaie de 1639 et 1644, à l’effigie de Louis XIII [Note : On a

trouvé dans une vieille armoire de la salle à manger de Kergolvez un débris

de voile de calice portant, brodée en argent, la date de 1639], et sous le

crépi, dans le choeur, des panneaux avec peinture de personnages, dans la

nef, des bouquets de fleurs de lys et autres fleurs. La petite fontaine de dévotion

existe toujours à l’extrémité de Parc-ar-Chapel, « Champ de

la Chapelle ». Deux pardons avaient lieu dans la chapelle, celui de

saint-Conogan, le troisième dimanche d'Octobre, et celui de Notre Dame des

Neiges, au premier dimanche d’Août. On ne les célèbre plus depuis très

longtemps (Archives de l'Evêché) ;

![]() la

chapelle de Sainte-Bernadette (XXème siècle). Elle vient d’être

construite en contre-bas de la route de Quimper à Pont-l'Abbé, non loin de

l'ancien Grand Séminaire, sous la direction des architectes Le Grand et

Lachaud, par M. Thépaut, entrepreneur (Semaine religieuse du diocèse de

Quimper et de Léon, 1937, pp. 840-841) ;

la

chapelle de Sainte-Bernadette (XXème siècle). Elle vient d’être

construite en contre-bas de la route de Quimper à Pont-l'Abbé, non loin de

l'ancien Grand Séminaire, sous la direction des architectes Le Grand et

Lachaud, par M. Thépaut, entrepreneur (Semaine religieuse du diocèse de

Quimper et de Léon, 1937, pp. 840-841) ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Guinal. Cette chapelle, tombée en ruines depuis la Révolution,

se trouvait à l’extrémité Nord de Penhars, sur la route de Guengat. Le

Rôle des Décimes l'appelle Saint-Quenvel. Il s’agit de Saint-Guénael

ou Guinal. Le nom de famille Guével est une autre forme du même vocable.

Non loin des ruines de la chapelle il y a, en Guengat, un village du nom de

Kervendal (Archives de l'Evêché) ;

l'ancienne

chapelle Saint-Guinal. Cette chapelle, tombée en ruines depuis la Révolution,

se trouvait à l’extrémité Nord de Penhars, sur la route de Guengat. Le

Rôle des Décimes l'appelle Saint-Quenvel. Il s’agit de Saint-Guénael

ou Guinal. Le nom de famille Guével est une autre forme du même vocable.

Non loin des ruines de la chapelle il y a, en Guengat, un village du nom de

Kervendal (Archives de l'Evêché) ;

![]() l'ancien

château de Pratanras. Le château de Pratanras (le pré du nommé Cras) se

trouve à droite de la route de Quimper à Douarnenez, à quatre kilomètres

et demi de Quimper. Le manoir, construit dans la seconde moitié du XVIème

siècle, était situé un peu en arrière et à quarante mètres à droite

du château moderne. Il était formé de deux corps de logis faisant un

angle droit, où s’élevait une tour hexagonale. Quelques débris

seulement de ce vieux manoir gothique subsistent encore dans les bâtiments

de la ferme. La tour hexagonale qui existait il y a de nombreuses années

a disparu. A l’angle gauche de la cour apparaît actuellement l’édifice

ruiné du XVème siècle, divisé en deux salles et à demi-enfoui sous la

levée du jardin. On aperçoit dans un verger à contrebas l’ancien

colombier, affaissé et moussu. C’est à Pratanras que les troupes de la

duchesse Anne, avec le concours des Anglais, mirent en déroute, en 1490,

les paysans insurgés, avant de leur infliger une défaite écrasante près

de La Boissière en Pluguffan [Note : On montre encore à cet endroit prat

or mil gôv « le pré des mille ventres »]. Le manoir

appartenait alors à la famille de Lezongar [Note : Le 26 Janvier 1554,

Rolland de Lezongar avait été parrain dans l’église de Penhars de

Claude le Vestle, du manoir de la Palue. Furent parrains avec lui maître

Jean de Tyoaranlen, chanoine et vicaire général de Cornouaille, François

de Lysivy, sieur de Kerault et maître Corentin Le Bégace, docteur en médecine.

Commères : Claude du Juch, dame de Pratanroux, Claude de Guengat, dame de Névet,

et Allannette Olivier, héritière du Quenquis, de Banazlec. — François

le Vestle, issu de la maison de Poulguinan, était en 1541 recteur de

Motreff, de Bodéo en Cornouaille et de Ploumagoar au diocèse de Tréguier

(note de M. Le Guennec)]. On peut voir aux Archives du Département les

actes baptismaux de François et de Jacques de Lezongar, fils de Rolland de

Lezongar et de Jehanne de Frayne, seigneur et dame de Pratanras. Le second

eut quatre parrains : « maistre Jacques de Chasteautro, sénéchal de

Cornouaille, maistre Loys Kerguen„ vicaire de Cornouaille et abbé de

Landeguennec, maistre Jehan Le Peut... baillif de Cornouaille, et Corentin

Bezyt, seigneur de Lespervé » avec une seule marraine « dame

Catherine de Thome(lin), dame de Trévallot » (Archives départementales,

156 G). Possédé au XVIème siècle par la famille de Quellenec, Pratanras

passe ensuite à celles de Visdelou de Derval, de la Mark et d'Arenberg

jusqu’à l’achat qu’en fit, en 1781, à son retour des Indes, le nabab

René Madec, l’une des gloires de Quimper. Pour s’être illustré comme

colonel dans l'Inde, le Roi lui attribua comme armoiries : d’azur à

l’épée flamboyante d’argent en face, la garde et la poignée d’or,

accompagnée en chef d’une étoile d’argent et en pointe d’un

croissant d’or. C’est lui qui fit construire, en 1780, le nouveau château.

Il consiste en un corps de logis étalant à l’étage sept fenêtres et

relevé d’un fronton central décoré de l’écusson des Madec et de leur

élogieuse devise : Nulla perterrita monstris. Deux pavillons carrés

le terminent. L’ancienne chapelle, tombant en ruines en 1771, fut abattue

et remplacée trois ans plus tard par la chapelle actuelle, voisine du château

moderne. On y conserva quelques éléments de l’ancien sanctuaire qui

portent les armes de Lezongar : d’azur à la croix d’or.

Elle fut bénite le 14 Septembre 1774. Victime d’une chute de cheval sur

la place Terre-au-Duc, le 24 Juin précédent, René Madec avait été inhumé

aux Cordeliers [Note : Ses reliques sont aujourd’hui au cimetière de

Penhars, unies à celles de sa femme Marie-Anne Barbette, morte à Quimper

en 1840]. Le seigneur de Pratanras, qui depuis 1562 était aussi seigneur de

Coatfao en Pluguffan, avait droit de haute justice, et il possédait des

fourches patibulaires. Voici les prééminences dont il jouissait dans

quelques églises. A Saint-Corentin une vitre dans le choeur, une autre au

transept. On y voit encore les armes des Lezongar : d’azur à la croix

d’or cantonnée à dextre d’une fleur de lys de même (Le Men, Monographie

de la cathédrale de Quimper, pp. 27-28). — Au couvent des Cordeliers

une vitre au choeur, quatre tombes armoriées devant l’autel, un écusson

sur un bénitier du cloître. — A Penhars, des vitres, un banc, une tombe.

— A Plonéis, une pierre tombale. — Aux chapelles de N.-D. des Vertus

(Quimper) et celle du Penity (Quimper), des droits de vitre et de lizière.

— De même à la chapelle Saint-Eutrope en Locronan [Note : PRATANRAS (Trévedy,

Promenade à Pratanras et à Coatfao dans le Bulletin de la Société

Archéologique du Finistère, 1882, pp: 265 ssqq. ; 1883, pp. 52 ssqq. —

Le Guennec, Les anciens Manoirs des environs de Quimper, ibid., 1922, pp. 59-61) ;

l'ancien

château de Pratanras. Le château de Pratanras (le pré du nommé Cras) se

trouve à droite de la route de Quimper à Douarnenez, à quatre kilomètres

et demi de Quimper. Le manoir, construit dans la seconde moitié du XVIème

siècle, était situé un peu en arrière et à quarante mètres à droite

du château moderne. Il était formé de deux corps de logis faisant un

angle droit, où s’élevait une tour hexagonale. Quelques débris

seulement de ce vieux manoir gothique subsistent encore dans les bâtiments

de la ferme. La tour hexagonale qui existait il y a de nombreuses années

a disparu. A l’angle gauche de la cour apparaît actuellement l’édifice

ruiné du XVème siècle, divisé en deux salles et à demi-enfoui sous la

levée du jardin. On aperçoit dans un verger à contrebas l’ancien

colombier, affaissé et moussu. C’est à Pratanras que les troupes de la

duchesse Anne, avec le concours des Anglais, mirent en déroute, en 1490,

les paysans insurgés, avant de leur infliger une défaite écrasante près

de La Boissière en Pluguffan [Note : On montre encore à cet endroit prat

or mil gôv « le pré des mille ventres »]. Le manoir

appartenait alors à la famille de Lezongar [Note : Le 26 Janvier 1554,

Rolland de Lezongar avait été parrain dans l’église de Penhars de

Claude le Vestle, du manoir de la Palue. Furent parrains avec lui maître

Jean de Tyoaranlen, chanoine et vicaire général de Cornouaille, François

de Lysivy, sieur de Kerault et maître Corentin Le Bégace, docteur en médecine.

Commères : Claude du Juch, dame de Pratanroux, Claude de Guengat, dame de Névet,

et Allannette Olivier, héritière du Quenquis, de Banazlec. — François

le Vestle, issu de la maison de Poulguinan, était en 1541 recteur de

Motreff, de Bodéo en Cornouaille et de Ploumagoar au diocèse de Tréguier

(note de M. Le Guennec)]. On peut voir aux Archives du Département les

actes baptismaux de François et de Jacques de Lezongar, fils de Rolland de

Lezongar et de Jehanne de Frayne, seigneur et dame de Pratanras. Le second

eut quatre parrains : « maistre Jacques de Chasteautro, sénéchal de

Cornouaille, maistre Loys Kerguen„ vicaire de Cornouaille et abbé de

Landeguennec, maistre Jehan Le Peut... baillif de Cornouaille, et Corentin

Bezyt, seigneur de Lespervé » avec une seule marraine « dame

Catherine de Thome(lin), dame de Trévallot » (Archives départementales,

156 G). Possédé au XVIème siècle par la famille de Quellenec, Pratanras

passe ensuite à celles de Visdelou de Derval, de la Mark et d'Arenberg

jusqu’à l’achat qu’en fit, en 1781, à son retour des Indes, le nabab

René Madec, l’une des gloires de Quimper. Pour s’être illustré comme

colonel dans l'Inde, le Roi lui attribua comme armoiries : d’azur à

l’épée flamboyante d’argent en face, la garde et la poignée d’or,

accompagnée en chef d’une étoile d’argent et en pointe d’un

croissant d’or. C’est lui qui fit construire, en 1780, le nouveau château.

Il consiste en un corps de logis étalant à l’étage sept fenêtres et

relevé d’un fronton central décoré de l’écusson des Madec et de leur

élogieuse devise : Nulla perterrita monstris. Deux pavillons carrés

le terminent. L’ancienne chapelle, tombant en ruines en 1771, fut abattue

et remplacée trois ans plus tard par la chapelle actuelle, voisine du château

moderne. On y conserva quelques éléments de l’ancien sanctuaire qui

portent les armes de Lezongar : d’azur à la croix d’or.

Elle fut bénite le 14 Septembre 1774. Victime d’une chute de cheval sur

la place Terre-au-Duc, le 24 Juin précédent, René Madec avait été inhumé

aux Cordeliers [Note : Ses reliques sont aujourd’hui au cimetière de

Penhars, unies à celles de sa femme Marie-Anne Barbette, morte à Quimper

en 1840]. Le seigneur de Pratanras, qui depuis 1562 était aussi seigneur de

Coatfao en Pluguffan, avait droit de haute justice, et il possédait des

fourches patibulaires. Voici les prééminences dont il jouissait dans

quelques églises. A Saint-Corentin une vitre dans le choeur, une autre au

transept. On y voit encore les armes des Lezongar : d’azur à la croix

d’or cantonnée à dextre d’une fleur de lys de même (Le Men, Monographie

de la cathédrale de Quimper, pp. 27-28). — Au couvent des Cordeliers

une vitre au choeur, quatre tombes armoriées devant l’autel, un écusson

sur un bénitier du cloître. — A Penhars, des vitres, un banc, une tombe.

— A Plonéis, une pierre tombale. — Aux chapelles de N.-D. des Vertus

(Quimper) et celle du Penity (Quimper), des droits de vitre et de lizière.

— De même à la chapelle Saint-Eutrope en Locronan [Note : PRATANRAS (Trévedy,

Promenade à Pratanras et à Coatfao dans le Bulletin de la Société

Archéologique du Finistère, 1882, pp: 265 ssqq. ; 1883, pp. 52 ssqq. —

Le Guennec, Les anciens Manoirs des environs de Quimper, ibid., 1922, pp. 59-61) ;

![]() l'ancien

manoir de Toulgoët. Une étroite et profonde vallée sépare les bois de

Pratanras de ceux de Toulgoët ou Toulgoat (trou dans le bois), qui se

trouve un peu plus au Nord-Est. Le manoir de Toulgoat est une modeste maison

de granit du XVIIème siècle. A gauche un portail surmonté de balustres de

pierre et d’un fronton avec niche s’ouvre sur l’arrière-cour, et une

porte que décore un autre fronton, timbré de blasons mutilés, donne accès

au jardin. On aperçoit à côté une petite chapelle et une fontaine fort

pittoresque sourdant sous une voûte de granit. Une splendide allée de hêtres

relie le manoir à l’ancienne route de Guengat. Possédée au XVème siècle

par les Toulgoat, la terre de Toulgoat passa au siècle suivant aux

Kerloaguen ; la famille Le Goazre, de vieille bourgeoisie quimpéroise, la

tenait sous Louis XV. Le manoir de Toulgoat vit grandir Auguste Le Goazre de

Kervélégan, né à Quimper en 1748, et sénéchal de cette ville à l’âge

de vingt-sept ans. Député à l'Assemblée Nationale, il lutta vaillamment

contre la Commune. Réfugié à Quimper, il échappa durant toute la Terreur

aux poursuites des Jacobins. Il reparut à la Convention, siégea aux

Cinq-Cents, puis au Corps législatif sous l'Empire. Il mourut à Toulgoat

le 24 Février 1825, pleuré de ses parents, de ses amis et des pauvres

(Bulletin de la Société Archéologique du Finistère, 1922, pp. 61-64) ;

l'ancien

manoir de Toulgoët. Une étroite et profonde vallée sépare les bois de

Pratanras de ceux de Toulgoët ou Toulgoat (trou dans le bois), qui se

trouve un peu plus au Nord-Est. Le manoir de Toulgoat est une modeste maison

de granit du XVIIème siècle. A gauche un portail surmonté de balustres de

pierre et d’un fronton avec niche s’ouvre sur l’arrière-cour, et une

porte que décore un autre fronton, timbré de blasons mutilés, donne accès

au jardin. On aperçoit à côté une petite chapelle et une fontaine fort

pittoresque sourdant sous une voûte de granit. Une splendide allée de hêtres

relie le manoir à l’ancienne route de Guengat. Possédée au XVème siècle

par les Toulgoat, la terre de Toulgoat passa au siècle suivant aux

Kerloaguen ; la famille Le Goazre, de vieille bourgeoisie quimpéroise, la

tenait sous Louis XV. Le manoir de Toulgoat vit grandir Auguste Le Goazre de

Kervélégan, né à Quimper en 1748, et sénéchal de cette ville à l’âge

de vingt-sept ans. Député à l'Assemblée Nationale, il lutta vaillamment

contre la Commune. Réfugié à Quimper, il échappa durant toute la Terreur

aux poursuites des Jacobins. Il reparut à la Convention, siégea aux

Cinq-Cents, puis au Corps législatif sous l'Empire. Il mourut à Toulgoat

le 24 Février 1825, pleuré de ses parents, de ses amis et des pauvres

(Bulletin de la Société Archéologique du Finistère, 1922, pp. 61-64) ;

![]() l'ancien

manoir de Quistinic. De Toulgoat, la vieille route de Plogonnec mène, en direction Nord-Est, à

l’entrée du parc de Quistinic [Note : Etymologiquement « lieu de

châtaigniers »]. Près du château moderne, existe toujours le manoir

trapu du XVIIème siècle, converti en ferme. Au-dessus de la porte se voit

un cadran solaire qui porte un écusson présentant en mi-parti un fascé

ondé et trois croix 2 et 1. Le puits, qui se trouve dans la cour, est

surmonté d’un petit édicule hexagonal en forme de tourelle à double étage.

Quistinic appartenait en 1426 à Pierre de Quergnisan, en 1532 à Jean du

Guilly, sieur de Toulgoat. Au XVIIème siècle il est la propriété des de

Malherbe, originaires de Normandie et apparentés au poète (Archives de l'Evêché) ;

l'ancien

manoir de Quistinic. De Toulgoat, la vieille route de Plogonnec mène, en direction Nord-Est, à

l’entrée du parc de Quistinic [Note : Etymologiquement « lieu de

châtaigniers »]. Près du château moderne, existe toujours le manoir

trapu du XVIIème siècle, converti en ferme. Au-dessus de la porte se voit

un cadran solaire qui porte un écusson présentant en mi-parti un fascé

ondé et trois croix 2 et 1. Le puits, qui se trouve dans la cour, est

surmonté d’un petit édicule hexagonal en forme de tourelle à double étage.

Quistinic appartenait en 1426 à Pierre de Quergnisan, en 1532 à Jean du

Guilly, sieur de Toulgoat. Au XVIIème siècle il est la propriété des de

Malherbe, originaires de Normandie et apparentés au poète (Archives de l'Evêché) ;

![]() l'ancien

manoir de Kermabeuzen. Un peu en amont du moulin de Pontigou, une partie subsiste encore du manoir

de Kermabeuzen qui remonte à la seconde moitié du XVIème siècle. Malgré

les remaniements des baies gothiques de la façade, la grande fenêtre du

premier étage a conservé ses meneaux en croix. A l’intérieur on aperçoit

sur deux cheminées les armes des Le Baud et de la famille Lhonoré. Des Le

Baud, Kermabeuzen passa, en 1636, aux Le Guirriec. Dans la seconde moitié

du XVIIème siècle, le manoir appartenait à la famille Gouesnou, de

Kerdour. Les familles Le Baud et Le Guirriec possédaient dans l’église

Saint-Matthieu de Quimper une vitre et un enfeu contenant leurs armoiries

(Archives de l'Evêché) ;

l'ancien

manoir de Kermabeuzen. Un peu en amont du moulin de Pontigou, une partie subsiste encore du manoir

de Kermabeuzen qui remonte à la seconde moitié du XVIème siècle. Malgré

les remaniements des baies gothiques de la façade, la grande fenêtre du

premier étage a conservé ses meneaux en croix. A l’intérieur on aperçoit

sur deux cheminées les armes des Le Baud et de la famille Lhonoré. Des Le

Baud, Kermabeuzen passa, en 1636, aux Le Guirriec. Dans la seconde moitié

du XVIIème siècle, le manoir appartenait à la famille Gouesnou, de

Kerdour. Les familles Le Baud et Le Guirriec possédaient dans l’église

Saint-Matthieu de Quimper une vitre et un enfeu contenant leurs armoiries

(Archives de l'Evêché) ;

![]() l'ancien

manoir de Penanguer. Ce manoir se trouve à l'Est du bourg de Penhars, en

contre-bas de la route de Quimper à Pont-l’Abbé. Il date du début du

XVIème siècle. Une partie seule de l’édifice a survécu. A droite, deux

pilastres du XVIIème siècle soutiennent le linteau en anse de panier

d’une porte latérale. Le seigneur de Penanguer en 1480 était François

Marion, dont le frère Michel vola au secours du duc François II assiégé

dans Nantes par les Français et le délivra. M. Le Men retrouva en 1871

dans le pavé de la cathédrale de Quimper la dalle funéraire de Jean

Marion, receveur des décimes en 1530, et de sa femme Andrée Le Baud,

blasonnée à leurs armes : écartelé aux 1 et 4, trois fleurs de lys

(Marion) aux 2 et 3 trois fasces (Le Baud) (Monographie de la cathédrale

de Quimper, pp. 162-163). En 1600 Penanguer appartient au sieur du Cleuziou.

Les registres de Penhars signalent la naissance de deux de ses filles :

Guyonne (Janvier 1600) et Françoise (Octobre 1608) (H. Pérennès) ;

l'ancien

manoir de Penanguer. Ce manoir se trouve à l'Est du bourg de Penhars, en

contre-bas de la route de Quimper à Pont-l’Abbé. Il date du début du

XVIème siècle. Une partie seule de l’édifice a survécu. A droite, deux

pilastres du XVIIème siècle soutiennent le linteau en anse de panier

d’une porte latérale. Le seigneur de Penanguer en 1480 était François

Marion, dont le frère Michel vola au secours du duc François II assiégé

dans Nantes par les Français et le délivra. M. Le Men retrouva en 1871

dans le pavé de la cathédrale de Quimper la dalle funéraire de Jean

Marion, receveur des décimes en 1530, et de sa femme Andrée Le Baud,

blasonnée à leurs armes : écartelé aux 1 et 4, trois fleurs de lys

(Marion) aux 2 et 3 trois fasces (Le Baud) (Monographie de la cathédrale

de Quimper, pp. 162-163). En 1600 Penanguer appartient au sieur du Cleuziou.

Les registres de Penhars signalent la naissance de deux de ses filles :

Guyonne (Janvier 1600) et Françoise (Octobre 1608) (H. Pérennès) ;

![]() l'ancien

manoir de Kernisy. A la famille Le Baud appartenait le manoir de Kernisy, bâtiment

du XVIIème siècle, situé sur la colline de Créac'h-Marc, à la

sortie de Quimper, sur la voie romaine de Douarnenez. Saisi en 1792 sur la

famille de Rospiec comme bien d’émigré, ce manoir devint, en 1793-1794,

la maison d’arrêt des femmes suspectes, des «

calotinocratinettes » en style de l’époque. C’est vers 1936 une

maison de refuge tenue par les Religieuses de la Miséricorde, qui acquirent

l’immeuble en 1856. La chapelle date de 1866 (Bulletin de la Société

Archéologique du Finistère, 1882, pp. 42-44) ;

l'ancien

manoir de Kernisy. A la famille Le Baud appartenait le manoir de Kernisy, bâtiment

du XVIIème siècle, situé sur la colline de Créac'h-Marc, à la

sortie de Quimper, sur la voie romaine de Douarnenez. Saisi en 1792 sur la

famille de Rospiec comme bien d’émigré, ce manoir devint, en 1793-1794,

la maison d’arrêt des femmes suspectes, des «

calotinocratinettes » en style de l’époque. C’est vers 1936 une

maison de refuge tenue par les Religieuses de la Miséricorde, qui acquirent

l’immeuble en 1856. La chapelle date de 1866 (Bulletin de la Société

Archéologique du Finistère, 1882, pp. 42-44) ;

![]() l'ancien

manoir de Pratanroux. Ce manoir se trouve à un kilomètre environ au Nord

du bourg de Penhars, dans le vallon qui sépare ce bourg de la Terre-Noire.

Une grande arcade ogivale, flanquée de deux chétives tourelles, donne accès

à la cour. Le bâtiment de ferme qui est sur la droite porte un écusson

mi-parti d’un lion qui est Le Juch et d’un croissant. Au Sud des

constructions existe, dans le verger, un fragment d’une large galerie voûtée

qui doit avoir fait partie d’un passage souterrain. Tout près de cette

cave se cache une fontaine fort pittoresque, où l’on accède par un étroit

sentier, muré de part et d’autre. De vieilles pierres de taille encadrent

la source, et un aqueduc souterrain d’environ six mètres de long en déverse

les eaux dans la prairie voisine (Bulletin de la Société Archéologique,

1918, pp. XXIX-XXX). C’est bien à tort que l’on a pris pour un Temple

des Faux Dieux l’ancienne grande salle du manoir. Ce qui a donné le

change à cet égard, c’est l’aspect extérieur de cette salle à

laquelle ses fenêtres en ogive et sa haute cheminée couverte en lanternon

donnaient l’apparence d’un édifice religieux. D’autre part, note M.

Le Guennec, le blason du seigneur de Pratanroux, sculpté en divers

endroits, a prêté à confusion, car il porte la même croix pattée que

timbrait l’écu du Temple (Bulletin de la Société Archéologique du

Finistère, 1921, pp. 168-169 – Cf. Ogée). Cette famille s’est fondue

avant le XVème siècle dans celle du Juch. De la famille du Juch le manoir

a passé au XVIIème siècle, à celles des Le Baud, puis des Rosily de Méros.

Il était en ruines à la fin du siècle suivant (Archives de l'Evêché) ;

l'ancien

manoir de Pratanroux. Ce manoir se trouve à un kilomètre environ au Nord

du bourg de Penhars, dans le vallon qui sépare ce bourg de la Terre-Noire.

Une grande arcade ogivale, flanquée de deux chétives tourelles, donne accès

à la cour. Le bâtiment de ferme qui est sur la droite porte un écusson

mi-parti d’un lion qui est Le Juch et d’un croissant. Au Sud des

constructions existe, dans le verger, un fragment d’une large galerie voûtée

qui doit avoir fait partie d’un passage souterrain. Tout près de cette

cave se cache une fontaine fort pittoresque, où l’on accède par un étroit

sentier, muré de part et d’autre. De vieilles pierres de taille encadrent

la source, et un aqueduc souterrain d’environ six mètres de long en déverse

les eaux dans la prairie voisine (Bulletin de la Société Archéologique,

1918, pp. XXIX-XXX). C’est bien à tort que l’on a pris pour un Temple

des Faux Dieux l’ancienne grande salle du manoir. Ce qui a donné le

change à cet égard, c’est l’aspect extérieur de cette salle à

laquelle ses fenêtres en ogive et sa haute cheminée couverte en lanternon

donnaient l’apparence d’un édifice religieux. D’autre part, note M.

Le Guennec, le blason du seigneur de Pratanroux, sculpté en divers

endroits, a prêté à confusion, car il porte la même croix pattée que

timbrait l’écu du Temple (Bulletin de la Société Archéologique du

Finistère, 1921, pp. 168-169 – Cf. Ogée). Cette famille s’est fondue

avant le XVème siècle dans celle du Juch. De la famille du Juch le manoir

a passé au XVIIème siècle, à celles des Le Baud, puis des Rosily de Méros.

Il était en ruines à la fin du siècle suivant (Archives de l'Evêché) ;

Voir

![]() "

Le

manoir de Pratanroux en Penhars

".

"

Le

manoir de Pratanroux en Penhars

".

![]() l'ancien

manoir de Pratanros.

Pratanros se trouve entre Pratanroux et le bourg de Penhars. Des

constructions de jadis il ne reste vers 1936 qu’une maison assez vulgaire,

munie d’un escalier extérieur. La montre de 1481 mentionne Riou Le Saux

comme seigneur de Pratanros. Louise, son héritière, épousa Guillaume de

Kerloaguen, seigneur de Rosampoul. Le manoir appartient, en 1580 à Alain Le

Baud, en 1642 à Jacques Visdelou (Viselou) du Hilguy, et en 1661 à son fils Jacques

(Bulletin de la Société Archéologique du Finistère, 1921, p. 168) ;

l'ancien

manoir de Pratanros.

Pratanros se trouve entre Pratanroux et le bourg de Penhars. Des

constructions de jadis il ne reste vers 1936 qu’une maison assez vulgaire,

munie d’un escalier extérieur. La montre de 1481 mentionne Riou Le Saux

comme seigneur de Pratanros. Louise, son héritière, épousa Guillaume de

Kerloaguen, seigneur de Rosampoul. Le manoir appartient, en 1580 à Alain Le

Baud, en 1642 à Jacques Visdelou (Viselou) du Hilguy, et en 1661 à son fils Jacques

(Bulletin de la Société Archéologique du Finistère, 1921, p. 168) ;

Voir

![]() "

Le

manoir de Pratanros en Penhars

".

"

Le

manoir de Pratanros en Penhars

".

![]() "

Le Vieux Manoir ". Ar maner koz : c’est ainsi qu’on appelle le

vieux logis à façade grisâtre, entouré de hautes murailles moussues, qui

termine au Sud le bourg de Penhars. Mme de Pompéry y passa de joyeux mois

en 1790 et 1791. Elle le revit en Août 1792, puis se retira avec son mari

dans la banlieue de Pont-l'Abbé. Au mois de Juin 1793, la maisonnette de

Penhars abrita le girondin Louvet et sa Lodoïska. « Le bonheur de Pénars,

note-t-il dans ses Mémoires, était trop grand ; il fut court ; à

peine il commençait quand il fallut y renoncer ». Louvet dut changer

de cache, et bientôt s’embarquer pour Bordeaux (Bulletin de la Société

Archéologique du Finistère, 1921, pp. 162-166) ;

"

Le Vieux Manoir ". Ar maner koz : c’est ainsi qu’on appelle le

vieux logis à façade grisâtre, entouré de hautes murailles moussues, qui

termine au Sud le bourg de Penhars. Mme de Pompéry y passa de joyeux mois

en 1790 et 1791. Elle le revit en Août 1792, puis se retira avec son mari

dans la banlieue de Pont-l'Abbé. Au mois de Juin 1793, la maisonnette de

Penhars abrita le girondin Louvet et sa Lodoïska. « Le bonheur de Pénars,

note-t-il dans ses Mémoires, était trop grand ; il fut court ; à

peine il commençait quand il fallut y renoncer ». Louvet dut changer

de cache, et bientôt s’embarquer pour Bordeaux (Bulletin de la Société

Archéologique du Finistère, 1921, pp. 162-166) ;

![]() l'ancien

manoir de Kermoïsan. Le manoir de Kermoïsan est campé sur une crête boisée

à quelque 200 mètres au Sud du bourg de Penhars. C’est une construction

assez commune du XVIIème siècle. On remarque dans le jardin un cadran

solaire en ardoisine bleue, daté de 1702, où se lit cette inscription

suggestive : Vulnerant omnes, ultima necat. Près du manoir se

dressait un superbe chêne. Alain Barlot possède Kermoïsan dans la première

moitié du XVIème siècle. Le rôle de 1636 mentionne Rolland Duault, sieur

du même lieu. Au XVIIIème siècle le manoir appartient aux Guesdon de

Keruhellez, puis aux Audouyn (Archives de l'Evêché) ;

l'ancien

manoir de Kermoïsan. Le manoir de Kermoïsan est campé sur une crête boisée

à quelque 200 mètres au Sud du bourg de Penhars. C’est une construction

assez commune du XVIIème siècle. On remarque dans le jardin un cadran

solaire en ardoisine bleue, daté de 1702, où se lit cette inscription

suggestive : Vulnerant omnes, ultima necat. Près du manoir se

dressait un superbe chêne. Alain Barlot possède Kermoïsan dans la première

moitié du XVIème siècle. Le rôle de 1636 mentionne Rolland Duault, sieur

du même lieu. Au XVIIIème siècle le manoir appartient aux Guesdon de

Keruhellez, puis aux Audouyn (Archives de l'Evêché) ;

![]() l'ancien

manoir de Kerlagathu. Aujourd’hui de la paroisse de Penhars, Kerlagathu était jadis de la

paroisse de Pluguffan. La propriété se trouve à deux bons kilomètres au

Sud du bourg de Penhars. Le manoir est une grande construction du XVIème siècle

qui a subi de sérieux remaniements. Derrière l'édifice, une haute tour

carrée contient un bel escalier, en granit. En 1562 Kerlagathu est le

domaine de Maître Guillaume Phily. La famille Goueznou le possède au XVIIIème

siècle. Nous voyons Pierre Le Bouteiller, officier d’infanterie, et son

épouse Magdeleine Goueznou, rendre aveu le 15 Mars 1775 au seigneur de

Coatfao et de Pratanros pour la terre de Kerlagathu. Le manoir de Kerlagathu

lui devait aussi une paire de gants, aux fins d’une transaction du 25

Avril 1654. Kerlagathu appartint au XIXème siècle à M. Briot de la

Mallerie, originaire d’une famille irlandaise réfugiée en Bretagne par

suite des persécutions religieuses, qui fut maire de Penhars pendant 29

ans, et mourut en 1898 (Archives de l'Evêché) ;

l'ancien

manoir de Kerlagathu. Aujourd’hui de la paroisse de Penhars, Kerlagathu était jadis de la

paroisse de Pluguffan. La propriété se trouve à deux bons kilomètres au

Sud du bourg de Penhars. Le manoir est une grande construction du XVIème siècle

qui a subi de sérieux remaniements. Derrière l'édifice, une haute tour

carrée contient un bel escalier, en granit. En 1562 Kerlagathu est le

domaine de Maître Guillaume Phily. La famille Goueznou le possède au XVIIIème

siècle. Nous voyons Pierre Le Bouteiller, officier d’infanterie, et son

épouse Magdeleine Goueznou, rendre aveu le 15 Mars 1775 au seigneur de

Coatfao et de Pratanros pour la terre de Kerlagathu. Le manoir de Kerlagathu

lui devait aussi une paire de gants, aux fins d’une transaction du 25

Avril 1654. Kerlagathu appartint au XIXème siècle à M. Briot de la

Mallerie, originaire d’une famille irlandaise réfugiée en Bretagne par

suite des persécutions religieuses, qui fut maire de Penhars pendant 29

ans, et mourut en 1898 (Archives de l'Evêché) ;

![]() l'ancien

château de Kerrien. Dans l’angle formé par la route de Quimper à Douarnenez et le chemin

vicinal qui conduit de cette route au bourg de Penhars, se cache dans ses

futaies le château de Kerrien. C’est un bâtiment relativement peu

ancien. Près de la chapelle, un petit bénitier en kersanton porte la date

de 1741. La métairie fut bâtie par les soins de M. Cowland, propriétaire

du château, décédé en 1885. Il y encastra un vieux porche d’église ou

de chapelle (H. Pérennès) ;

l'ancien

château de Kerrien. Dans l’angle formé par la route de Quimper à Douarnenez et le chemin

vicinal qui conduit de cette route au bourg de Penhars, se cache dans ses

futaies le château de Kerrien. C’est un bâtiment relativement peu

ancien. Près de la chapelle, un petit bénitier en kersanton porte la date

de 1741. La métairie fut bâtie par les soins de M. Cowland, propriétaire

du château, décédé en 1885. Il y encastra un vieux porche d’église ou

de chapelle (H. Pérennès) ;

A signaler aussi :

![]() l'église

de Penhars renferme une stèle en granit d’environ 0 m. 80 de hauteur présentant

sur l’une de ses faces une amphore sculptée, sur une autre un cercle gravé.

Elle sert de bénitier. Ce n’est pas autre chose qu’un autel romain ou

de la période gallo-romaine. La cavité qui sert actuellement de récipient

à l’eau bénite était le foculus ou petit foyer qui recevait les

charbons incandescents où l’on brûlait les parfums ou les victimes des

sacrifices ;

l'église

de Penhars renferme une stèle en granit d’environ 0 m. 80 de hauteur présentant

sur l’une de ses faces une amphore sculptée, sur une autre un cercle gravé.

Elle sert de bénitier. Ce n’est pas autre chose qu’un autel romain ou

de la période gallo-romaine. La cavité qui sert actuellement de récipient

à l’eau bénite était le foculus ou petit foyer qui recevait les

charbons incandescents où l’on brûlait les parfums ou les victimes des

sacrifices ;

![]() près

du château de Kerlagathu furent découverts, en 1875, dans un camp gaulois,

une statuette en bronze représentant le Dieu Mars, des urnes cinéraires,

des fragments d’épée, de nombreux débris d’amphores (Bulletin de la

Société Archéologique du Finistère, 1875, p. 133). Deux ans plus tard,

M. Briot de La Mallerie, propriétaire de Kerlagathu annonçait la découverte,

en cet endroit, d’une dizaine de sarcophages formés de quatre pierres posées

de champ et d’une cinquième formant couvercle. A peu de distance de ces sépultures

il avait également trouvé deux haches en bronze à douille (Bulletin de la

Société Archéologique du Finistère, 1877, p. 126) ;

près

du château de Kerlagathu furent découverts, en 1875, dans un camp gaulois,

une statuette en bronze représentant le Dieu Mars, des urnes cinéraires,

des fragments d’épée, de nombreux débris d’amphores (Bulletin de la

Société Archéologique du Finistère, 1875, p. 133). Deux ans plus tard,

M. Briot de La Mallerie, propriétaire de Kerlagathu annonçait la découverte,

en cet endroit, d’une dizaine de sarcophages formés de quatre pierres posées

de champ et d’une cinquième formant couvercle. A peu de distance de ces sépultures

il avait également trouvé deux haches en bronze à douille (Bulletin de la

Société Archéologique du Finistère, 1877, p. 126) ;

![]() plusieurs

haches semblables avaient été découvertes dans un pot, aux environs de

Pratanras, vers 1845 ;

plusieurs

haches semblables avaient été découvertes dans un pot, aux environs de

Pratanras, vers 1845 ;

![]() au

village de Kergaradec, note M. Le Menn (B. S. A., 1875-77, p. 226), à la

cime d’une colline se trouve un oppidum gaulois que l’on appelle ar C'hastel

et « Camp de la Fontenelle ». Cette forteresse est entourée d’un

double rempart en terre et en pierre. Aux angles sont des vestiges de tours

et au centre, qui est le point culminant, les substructures d’un donjon au

tour rectangulaire construit en pierres sèches et divisé en deux par un

mur de refend. On y a trouvé un fragment de hache en diorite, une fusaïole

en terre cuite, une meule de moulin à bras, des éclats de silex et de

nombreuses pierres à fronde (Bulletin de la Société Archéologique du

Finistère, 1876-1877, p. 126) ;

au

village de Kergaradec, note M. Le Menn (B. S. A., 1875-77, p. 226), à la

cime d’une colline se trouve un oppidum gaulois que l’on appelle ar C'hastel

et « Camp de la Fontenelle ». Cette forteresse est entourée d’un

double rempart en terre et en pierre. Aux angles sont des vestiges de tours

et au centre, qui est le point culminant, les substructures d’un donjon au

tour rectangulaire construit en pierres sèches et divisé en deux par un

mur de refend. On y a trouvé un fragment de hache en diorite, une fusaïole

en terre cuite, une meule de moulin à bras, des éclats de silex et de

nombreuses pierres à fronde (Bulletin de la Société Archéologique du

Finistère, 1876-1877, p. 126) ;

![]() M. Le

Guennec signale le camp de Saint Guinal qui se trouve à six kilomètres

environ de Quimper, près et au Sud de l’ancienne route de Guengat, sur

une colline de 140 mètres d’altitude, d’où l’on découvre vers l'Est

et le Sud-Est une vue très étendue sur le bassin de l'Odet, jusqu’aux

hauteurs de Briec. C’est une enceinte rectangulaire aux angles arrondis,

qui mesure intérieurement 75 mètres sur 50 mètres environ. Elle est protégée

par un parapet de 3 à 4 mètres d’épaisseur sur une hauteur à peu près

égale, qu’environne une douve de 3 mètres de largeur. A l’intérieur

on trouve près de l’entrée, qui est tournée vers l'Est, les vestiges de

la chapelle Saint-Guénal, édifice rectangulaire, mesurant environ 17 mètres

de longueur sur 8 mètres de largeur. Cet oratoire se trouvait donc, comme

Saint-Vidal en Combrit et Saint-Lijour en Briec, dans une enceinte retranchée.

Le surplus du terrain est couvert de vieux hêtres ou sapins, qui s’élèvent

au milieu de genêts arborescents. Ce terrain est en pente sensible vers le

Sud. De ce côté le parapet a été dégradé ou détruit, et un étroit

sentier emprunte l’ancienne douve. Bien que situé près du lieu de Kerven,

Saint-Guinal dépend du domaine de Quistinic (Archives départementales.

Fonds Le Guennec). M. Le Guennec a observé, à 7 ou 800 mètres de

l’enceinte de Saint-Guinal, à droite de l’ancienne route de Guengat,

des vestiges d’une enceinte triangulaire (H. Pérennès).

M. Le

Guennec signale le camp de Saint Guinal qui se trouve à six kilomètres

environ de Quimper, près et au Sud de l’ancienne route de Guengat, sur

une colline de 140 mètres d’altitude, d’où l’on découvre vers l'Est

et le Sud-Est une vue très étendue sur le bassin de l'Odet, jusqu’aux

hauteurs de Briec. C’est une enceinte rectangulaire aux angles arrondis,

qui mesure intérieurement 75 mètres sur 50 mètres environ. Elle est protégée

par un parapet de 3 à 4 mètres d’épaisseur sur une hauteur à peu près

égale, qu’environne une douve de 3 mètres de largeur. A l’intérieur

on trouve près de l’entrée, qui est tournée vers l'Est, les vestiges de

la chapelle Saint-Guénal, édifice rectangulaire, mesurant environ 17 mètres

de longueur sur 8 mètres de largeur. Cet oratoire se trouvait donc, comme

Saint-Vidal en Combrit et Saint-Lijour en Briec, dans une enceinte retranchée.

Le surplus du terrain est couvert de vieux hêtres ou sapins, qui s’élèvent

au milieu de genêts arborescents. Ce terrain est en pente sensible vers le

Sud. De ce côté le parapet a été dégradé ou détruit, et un étroit

sentier emprunte l’ancienne douve. Bien que situé près du lieu de Kerven,

Saint-Guinal dépend du domaine de Quistinic (Archives départementales.

Fonds Le Guennec). M. Le Guennec a observé, à 7 ou 800 mètres de

l’enceinte de Saint-Guinal, à droite de l’ancienne route de Guengat,

des vestiges d’une enceinte triangulaire (H. Pérennès).

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de PENHARS

A la "Montre" de l'Evêché de Cornouailles de l'an 1481 qui s'est tenue à Carhaix les 4 et 5 septembre, revue militaire à laquelle tous les nobles devaient participer munis de l'équipement en rapport avec leur fortune, les nobles suivant de Penhars étaient présents :

![]() Jehan

de la Pallue, archer en brigandine ;

Jehan

de la Pallue, archer en brigandine ;

![]() Henry,

fils mineur de Toulgoat, représenté par Jacques Toulgoat, archer en

brigandine et pertuisame.

Henry,

fils mineur de Toulgoat, représenté par Jacques Toulgoat, archer en

brigandine et pertuisame.

A la "Montre" de l'Evêché de Cornouailles de l'an 1562 qui s'est tenue à Quimper les 15 et 16 mai, les nobles suivants de Penhars (Quimper Penhars) apparaissent :

![]() Le

sieur de Pratanros, présent, en estat d'homme d'armes ;

Le

sieur de Pratanros, présent, en estat d'homme d'armes ;

![]() La

dame de Pratanroux, default ;

La

dame de Pratanroux, default ;

![]() La

dame de la Boëssiere Lestougar, garde de ses enfants, présente par

François du Quilly, noble homme, et dict faire arquebusier à cheval ;

La

dame de la Boëssiere Lestougar, garde de ses enfants, présente par

François du Quilly, noble homme, et dict faire arquebusier à cheval ;

![]() Louis

le Diodet, default ;

Louis

le Diodet, default ;

![]() Henry

du Guilly, sieur de Toulgoat, présent, dict faire corselet.

Henry

du Guilly, sieur de Toulgoat, présent, dict faire corselet.

© Copyright - Tous droits réservés.