|

Bienvenue chez les Ménéacois |

MENEAC |

Retour page d'accueil Retour Canton de La Trinité-Porhoët

La commune de Ménéac ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de MENEAC

Ménéac vient, semble-t-il, du breton "menek" (lieu pierreux) ou d'un monastère.

Ménéac est une paroisse primitive qui englobait autrefois les territoires d'Evriguet, de Brignac et, semble-t-il, de Gomené (en Côtes d'Armor). La paroisse de Ménéac dépendait autrefois du diocèse de Saint-Malo et du prieuré de Saint-Martin de Josselin.

Vers 1019, Guéthenoc, seigneur de Châteautro, donne à l'abbaye du Mont-Saint-Michel, trois villages situés à Ménéac. On y trouve un ancien poste de défense installé par les Romains.

Note 1 : De l'ancien diocèse de Saint-Malo et du doyenné de Lanouée, Ménéac appartient au département du Morbihan depuis 1790 et au diocèse de Vannes depuis 1801. Ses limites sont : au nord Merdrignac et Gommené, à l'ouest Plumieux et la Trinité, au sud Mohon et Guilliers, à l'est Brignac et Merdrignac. Sa superficie est de 6823 hectares, dont une grande partie est occupée par des landes. En 1891, sa population est de 3790 habitants. Le bourg, à peu près central, est à 9 kilomètres de la Trinité, et à 27 de Ploërmel. Ce territoire conserve quelques vestiges du séjour des Celtes. Ainsi l'on trouve, près du château de Bellouan, un menhir d'environ 6 mètres d'élévation ; au nord, près du Chauchix, un autre menhir moins considérable ; et à l'ouest, près de Camblo, un troisième menhir de 3 mètres de hauteur. Ce dernier avait jadis un compagnon, qui a servi en 1878 à faire la croix qui surmonte le clocher de Ménéac. D'autres monuments détruits ont laissé un souvenir dans les pièces de terre appelées : la Pierre longue, la Roche plate, le Bé, etc... Les Romains ont laissé, à 4 kilomètres à l'ouest du bourg, au village de Caler, un camp circulaire à double enceinte, d'une contenance de 3 hectares ; au milieu s'élève un mamelon, portant quelques traces de retranchements ; au pied de l'enceinte s'étend un vaste étang, qui lui servait de défense. Ce poste était sans doute destiné à protéger deux voies romaines qui se croisent dans le voisinage, savoir celle de Vannes à Corseul, et celle de Rennes à Carhaix par Merdrignac. Les Bretons, à leur tour, ont eu quelques possessions sur ce territoire, comme le prouvent certains noms de villages, comme Kerbout, Kerbèque, Cargoet, Lescoet, Le Ménéhy, Le Meur, etc... ; mais leur langue en a disparu depuis longtemps. Vers 1019, Guéthenoc, vicomte de Porhoet et seigneur de Chateautro, en Guilliers, donna à l'abbaye du Mont-Saint-Michel trois villas situées en Ménéac, savoir Trégentel, Herbischel et Ros, sans compter Carnoger située en Mohon (Pr. I. 362). Son fils Josselin, vers 1055, donna de son côté à l'abbaye de Redon ou au prieuré de Sainte-Croix, entre autres possessions, la villa de Keridloen, en Ménéac (Cartulaire de l'abbaye de Redon, 242). En 1130, Donoal, évêque d'Aleth, confirma aux moines de Saint-Martin de Josselin ou de Marmoutier tout ce que le prêtre Aldroïn leur avait donné dans l'église de Ménéac, dans le cimetière, dans ses terres et ses dîmes (Bull. 1858. p. 23). A ces libéralités le comte Eudon ajouta, en 1153, le tènement des prêtres de Ménéac. En 1150, en fondant l'abbaye de Lantenac, le même comte Eudon lui donna un tiers de la dîme de Ménéac, qu'elle a conservé jusqu'à la Révolution (Pr. I. 604). L'an 1179, une discussion s'éleva entre Albert, évêque d'Aleth, et le prieuré de Saint-Martin de Josselin, au sujet de l'église de Ménéac. Pour terminer le différend, il fut convenu que l'église appartiendrait aux moines, qu'ils présenteraient à l'évêque le chapelain chargé de la desservir, et que les revenus de l'église seraient fidèlement partagés par moitié entre les moines et le prêtre (Bull. 1858). En 1231, Eudon III de Porhoët, avant de mourir, donna à l'abbaye de Boquen 10 quartiers de froment sur ses « mangiers » de Ménéac, et ce don fut confirmé par un acte de la cour de Porhoet du 4 décembre 1429. Les abbayes de Saint-Jean-des-Prés et de la Joie y acquirent aussi des biens, à des dates inconnues, en sorte que les dîmes de Ménéac étaient très divisées et subdivisées. Voici comment ces dîmes étaient partagées en 1679. On prélevait d'abord 24 quartiers, de huit boisseaux chacun, et on en donnait 4 à l'abbaye de Saint-Jean-des-Prés, 4 à l'abbaye de la Joie, 2 à la fabrique de Ménéac, 4 à la fabrique de Saint-Gilles du Mené, et 10 à des seigneurs. Ces prélèvements faits, le reste des dîmes se partageait : un tiers au comte de Porhoët, un tiers à l'abbé de Lantenac, et un tiers à répartir par portions égales entre l'abbé de Saint-Jean-des-Prés, le prieur de Saint-Martin de Josselin et le recteur de Ménéac. La part de ce dernier était donc bien réduite, et son revenu net en 1730 n'était évalué qu'à 530 livres. Ce bénéfice, à présentation du prieur de Saint-Martin de Josselin, puis de l'abbé de Marmoutier, finit par tomber dans le droit commun ou l'alternative (Joseph-Marie Le Mené - 1891).

Note 2 : Au point de vue religieux, il y avait ici deux prieurés : 1° Le prieuré de Ménéac, appelé parfois de Montfort et de Montsoucy, est à 200 mètres du bourg. Il appartenait à Saint-Martin de Josselin, et dépendait de Marmoutier. Longtemps avant 1790, il n'y avait plus de chapelle, et la maison était une simple métairie, qui a été vendue pendant la Révolution. 2° Le prieuré de Saint-Yger ou Yguer, à 2,500 m. au sud du bourg, est donné comme une dépendance de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, mais en 1789 il appartenait à l'abbaye de Lantenac. La chapelle dédiée à saint Michel, et réparée depuis par la paroisse, est en état de servir au culte, et est considérée comme propriété de la fabrique.

Note 3 :A l'extrémité de la commune de Ménéac, se trouve une double enceinte circulaire qui entoure un mamelon dont le sommet porte les traces de retranchements. Une chapelle en ruines, dédiée à saint Roch, était située jadis sur cette élévation. On faisait autrefois une procession annuelle autour de cette enceinte, qu'on appelle de nos jours le "Tour des processions".

![]()

PATRIMOINE de MENEAC

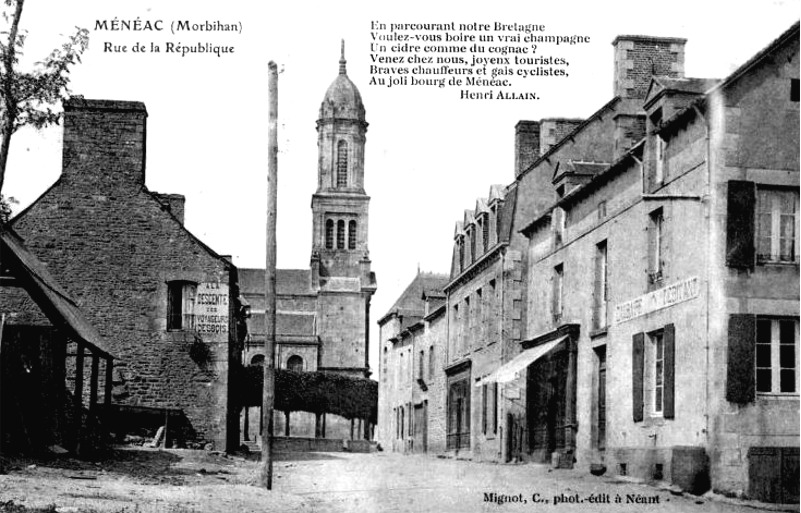

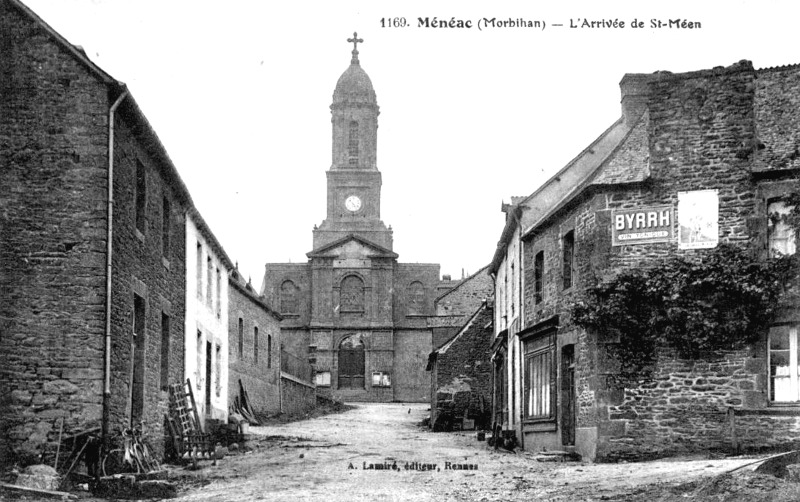

![]() l'église Saint-Jean-Baptiste

(1849), oeuvre de l'architecte Bellevue et édifiée à

l'initiative du conseil municipal de la commune de Ménéac (demande

datée de 1845). La descente de croix date du

XIXème siècle ;

l'église Saint-Jean-Baptiste

(1849), oeuvre de l'architecte Bellevue et édifiée à

l'initiative du conseil municipal de la commune de Ménéac (demande

datée de 1845). La descente de croix date du

XIXème siècle ;

Nota : L'église paroissiale, sous le vocable de saint Jean-Baptiste, a été reconstruite à partir de 1849. C'est un édifie en belles pierres de taille, mais en style grec, ce qui lui donne un air compassé et lourd. La nef est ornée de bas côtés ; les bras de la croix sont à peine saillants ; ils renferment les autels du Sacré-Coeur et de Marie-Immaculée. Les chapelles de la paroisse étaient : — 1. Saint-Méen, à Evriguet, siège d'une trève vers 1658, et d'une petite paroisse en 1802. — 2. Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, au Gast, administrée jadis par la fabrique, et possédée en 1891 par des particuliers. — 3. Sainte-Agnès, à la Ville-és-Feuvres, attribuée à la fabrique, et remplacée depuis 1840 par un petit oratoire. — 4. Saint-Armel, section M. 531, en ruines ; était-elle publique ou privée? Les chapelles privées sont les suivantes : — 1. Celle de Bellouan, dédiée jadis à saint Méen, et aujourd'hui au Sacré-Coeur. Elle a été fondée en 1617 par Gabriel de Montbourcher, sieur de Trémereuc, fils du 3ème mariage de Bonne de Bellouan. Elle est ouverte au service paroissial, on y dit la messe de temps en temps, et on y va en procession à la Saint-Marc et aux Rogations. — 2. Celle de la Riaye, dédiée à sainte Anne. C'est une belle construction ogivale, où se lit l'inscription gothique : Lan Mil Vcc quatre, Karo de Botdegat et Freis Le Moéne sa fâme firent faire ceste chapelle. Elle est ouverte au public, et on y dit une messe matine le dimanche. — 3° Celle du Plessis-au-Rebours, dédiée à Notre-Dame-Auxiliatrice ou Notre-Dame de Toute-Aide. On y voit la statue de Notre-Dame-du-Pas, ainsi nommée à cause d'un rocher portant des empreintes de pas : on y amène les enfants pour les faire marcher plus tôt. Elle est ouverte au public, et on y dit une messe basse tous les dimanches. Les autres chapelles privées, aujourd'hui ruinées, étaient celles de Saint-Sauveur au Bé, de Saint-Gilles aux Briands, de Saint-Roch à Caler, de Saint-Nicodème ? à Couesmelan, de Saint-Hubert à Couesnehan, de Sainte-Marguerite? à Kerbras, de Saint-Clair à Landual, de Saint-Mandé à la Salle. Il y avait de plus des chapelles privées, à vocables inconnus, au Chauchix, à Couesbily, à Epinefort, à l'Hermitage, à Kerdreux, à Launay, à Pélouan, et à la Villéan. En tout seize, à ajouter à celles qui sont décrites ci-dessus. Les chapellenies étaient : — 1° Celle d'Evriguet, mentionnée dès 1461. — 2° Celle du bourg, citée en 1711, vendue nationalement en 1791. — 3° Celle de Kerbout, fondée par les seigneurs du lieu, et vendue en 1791. — 4° Celle de Guillaume Pinel, au bourg, vendue en 1792. — 5° Celle de la Ville-ès-Feuvres, fondée en 1641. Il est bon de relever en Ménéac l'existence d'un champ, nommé la Maladrie, et celle d'un village appelé le Ménéhy, qui rappellent peut-être d'anciennes fondations. En 1790, Ménéac fut érigé en commune du canton de la Trinité-Porhoet, du district de Josselin, et entra de cette façon dans le département du Morbihan. Son premier maire, élu directement par la population, fut M. l'abbé Lorfeuvre, du Gast. C'est alors qu'il perdit Evriguet, érigé en commune séparée. Son recteur, M. Le Mée, imité par ses vicaires, refusa le serment schismatique en 1791 ; supplanté par un intrus, il se retira en 1792 à Talensac. Mais la population lui resta fidèle ; l'intrus devant la réprobation universelle ne put tenir que quelques mois, et donna sa démission. Aussitôt, le conseil municipal, sur le vœu de la population, demanda au Directoire, par délibération motivée, le retour de ses anciens prêtres, et ne recevant pas de réponse, les rappela, prenant sur lui toutes les conséquences de cet acte courageux qui lui attira un blâme sévère, et fut cassé. Les prêtres, exilés de nouveau, furent cachés par la population qui leur était dévouée. Au mois de mai 1793, lors de l'arrestation de M. Le Voyer de La Salle, émigré qui se cachait dans la commune, la population se souleva, attaqua la troupe pour le délivrer, et y réussit ; trois gardes nationaux furent tués. Pour la punir, les troupes républicaines occupèrent l'église, descendirent les cloches, et démolirent le château de la Salle. A ces violences la population répondit en donnant son concours à la Chouannerie. M. Gaudaire, jeune diacre de Ménéac, y fut tué par les Bleus en avril 1796. M. Le Mée, déporté à l'île de Ré le 6 août 1799, en revint l'année suivante. Ménéac fut englobé dans l'arrondissement de Ploërmel en 1800, et dans le nouveau diocèse de Vannes eu 1801. C'est là qu'est né en 1805 M. Louis Gaudaire, élu supérieur général des Eudistes le 19 février 1849, et mort à Redon le 20 avril 1870 (Joseph-Marie Le Mené - 1891).

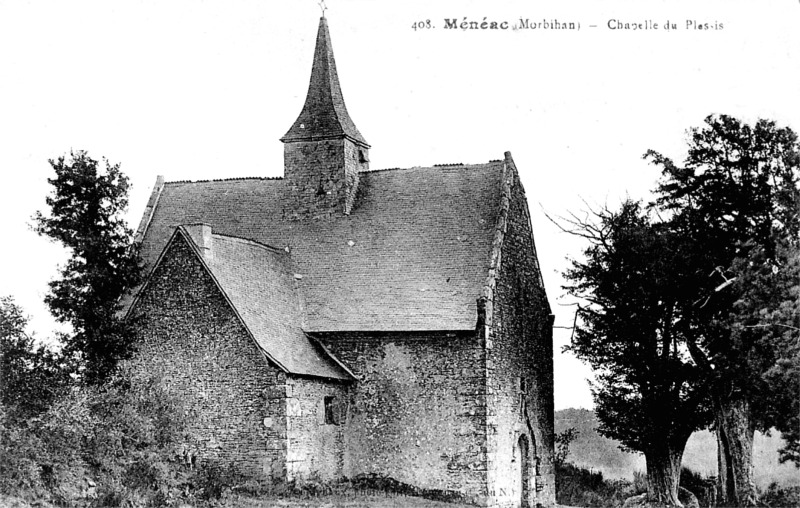

![]() la chapelle Notre-Dame-de-toute-Aide (XVème siècle), dépendance du

manoir du Plessis-Rebours. On y voit la

statue de Notre-Dame du Pas, ainsi nommée à cause d'un rocher portant des

empreintes de pas. Une légende indique que la Vierge fuyant l'Egypte

aurait laissé en ce lieu l'empreinte d'un de ses pieds ;

la chapelle Notre-Dame-de-toute-Aide (XVème siècle), dépendance du

manoir du Plessis-Rebours. On y voit la

statue de Notre-Dame du Pas, ainsi nommée à cause d'un rocher portant des

empreintes de pas. Une légende indique que la Vierge fuyant l'Egypte

aurait laissé en ce lieu l'empreinte d'un de ses pieds ;

![]() la chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle (vers 1700),

située à Le Gast. L'édifice, fondé semble-t-il par la fabrique, est

surmonté d'un petit clocher couvert d'ardoises, disposé au milieu de la

nef. Le retable date de 1922 et comporte une statue de

Notre-Dame entourée de saint Joseph et de saint Isidore ;

la chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle (vers 1700),

située à Le Gast. L'édifice, fondé semble-t-il par la fabrique, est

surmonté d'un petit clocher couvert d'ardoises, disposé au milieu de la

nef. Le retable date de 1922 et comporte une statue de

Notre-Dame entourée de saint Joseph et de saint Isidore ;

![]() la chapelle du

Sacré-Coeur ou Saint-Méen (1617 et XXème siècle), fondée en 1617, à Bellouan,

par Gabriel de Montbourcher (sieur de Tremerene) et Françoise Massuel. Elle

était autrefois dédiée à saint Méen. Elle est bénie par messire

Jacques Haguet en 1617. François de Derval, seigneur de Bellouan, lui

affecte à perpétuité pour son entretien la somme de trente francs à

percevoir sur la ferme de la Roche : on voit d'ailleurs les armes de Pierre

de Derval et de son épouse Renée de Saint-Gilles. Cette chapelle est restaurée au XIXème siècle.

L'abside à trois pans, éclairée par de hautes

fenêtres à meneaux et à cintre brisé, date de 1607 ;

la chapelle du

Sacré-Coeur ou Saint-Méen (1617 et XXème siècle), fondée en 1617, à Bellouan,

par Gabriel de Montbourcher (sieur de Tremerene) et Françoise Massuel. Elle

était autrefois dédiée à saint Méen. Elle est bénie par messire

Jacques Haguet en 1617. François de Derval, seigneur de Bellouan, lui

affecte à perpétuité pour son entretien la somme de trente francs à

percevoir sur la ferme de la Roche : on voit d'ailleurs les armes de Pierre

de Derval et de son épouse Renée de Saint-Gilles. Cette chapelle est restaurée au XIXème siècle.

L'abside à trois pans, éclairée par de hautes

fenêtres à meneaux et à cintre brisé, date de 1607 ;

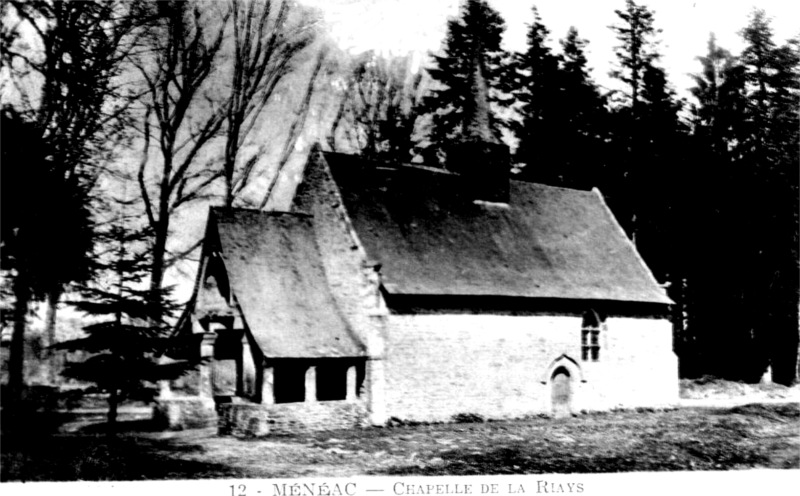

![]() la chapelle Sainte-Anne (1504), ancienne dépendance du château de

la Riaye, édifiée par Caro Bodegat (ou Botdegat) et

son épouse Françoise (ou Freis) Le Moyne (ou Le Moëne).

L'inscription de la sablière stipule "Lan Mil Vcc quatre, Karo de

Botdegat et Freis le Moene sa fame firent faire cest chapelle". Il

s'agit d'un édifice de forme rectangulaire, avec flèche sur le milieu de

la nef, et porche occidental. Chapelle et porche sont couverts de charpentes

à sablières sculptées de personnages et d'animaux ;

la chapelle Sainte-Anne (1504), ancienne dépendance du château de

la Riaye, édifiée par Caro Bodegat (ou Botdegat) et

son épouse Françoise (ou Freis) Le Moyne (ou Le Moëne).

L'inscription de la sablière stipule "Lan Mil Vcc quatre, Karo de

Botdegat et Freis le Moene sa fame firent faire cest chapelle". Il

s'agit d'un édifice de forme rectangulaire, avec flèche sur le milieu de

la nef, et porche occidental. Chapelle et porche sont couverts de charpentes

à sablières sculptées de personnages et d'animaux ;

![]() la chapelle Saint-Michel (XIème

siècle), située à Saint-Yger. En 1019, un prieuré est

fondé au même endroit. Il s'agit de l'ancienne chapelle du prieuré de

Saint-Yger qui dépend en 1789 de l'abbaye de Lantenac en La Ferrière.

Les armes des seigneurs de Derval sont inscrites sur l'édifice. Elle est restaurée

vers la fin du XIXème siècle (après 1873). En 1925, une nouvelle

cloche vient remplacer l'ancienne ;

la chapelle Saint-Michel (XIème

siècle), située à Saint-Yger. En 1019, un prieuré est

fondé au même endroit. Il s'agit de l'ancienne chapelle du prieuré de

Saint-Yger qui dépend en 1789 de l'abbaye de Lantenac en La Ferrière.

Les armes des seigneurs de Derval sont inscrites sur l'édifice. Elle est restaurée

vers la fin du XIXème siècle (après 1873). En 1925, une nouvelle

cloche vient remplacer l'ancienne ;

![]() le château de la Riaye

(XV-XVII-XIXème siècle), propriété de la famille

Caler, puis des familles Bodegat de Mohon (par alliance, Karo de

Bodegat en 1480), La Châtaigneraie, Apuril, Vollant (XVIème siècle)

qui se charge de restaurer le château, puis des familles Cervon et

Montesson. Ce château est à nouveau restauré et agrandi

au XIXème siècle. Le domaine est acquit en 1732 par Charles-Marie du Plessis-Mauron.

Il est la propriété de Jean Du Plessis en 1943, puis passe

entre les mains du comte Guy de l'Estourbeillon. La partie centrale du

château date du XVème siècle, un second pavillon a été ajouté au

XVIIème siècle et un troisième pavillon a été ajouté au XIXème

siècle. Le château possédait jadis un droit de haute justice et une chapelle privée dédiée à Sainte-Anne

où est inhumé le corps de Jean du Plessis ;

le château de la Riaye

(XV-XVII-XIXème siècle), propriété de la famille

Caler, puis des familles Bodegat de Mohon (par alliance, Karo de

Bodegat en 1480), La Châtaigneraie, Apuril, Vollant (XVIème siècle)

qui se charge de restaurer le château, puis des familles Cervon et

Montesson. Ce château est à nouveau restauré et agrandi

au XIXème siècle. Le domaine est acquit en 1732 par Charles-Marie du Plessis-Mauron.

Il est la propriété de Jean Du Plessis en 1943, puis passe

entre les mains du comte Guy de l'Estourbeillon. La partie centrale du

château date du XVème siècle, un second pavillon a été ajouté au

XVIIème siècle et un troisième pavillon a été ajouté au XIXème

siècle. Le château possédait jadis un droit de haute justice et une chapelle privée dédiée à Sainte-Anne

où est inhumé le corps de Jean du Plessis ;

![]() le château de Bellouan (XVIIème siècle), propriété

successive des familles Bellouan, Derval (en 1648), Talhouët-Keravéon (en

1703), Cintré (en 1763) et Apuril (en 1841). La seigneurie de Bellouan

possédait jadis un droit de moyenne justice et une chapelle privée fondée

en 1617 par Gabriel de Montbourcher, sieur de Trémereuc, et dédiée à

Saint Méen. La chapelle qui existe toujours est aujourd'hui dédiée au

Sacré-Coeur ;

le château de Bellouan (XVIIème siècle), propriété

successive des familles Bellouan, Derval (en 1648), Talhouët-Keravéon (en

1703), Cintré (en 1763) et Apuril (en 1841). La seigneurie de Bellouan

possédait jadis un droit de moyenne justice et une chapelle privée fondée

en 1617 par Gabriel de Montbourcher, sieur de Trémereuc, et dédiée à

Saint Méen. La chapelle qui existe toujours est aujourd'hui dédiée au

Sacré-Coeur ;

![]() le

manoir du Bé. Siège d'une ancienne seigneurie ayant appartenu

successivement aux familles du Bé, Kilvala, Bréhan, Langourla et Kernier.

Le manoir possédait jadis une chapelle privée dédiée à Saint-Sauveur ;

le

manoir du Bé. Siège d'une ancienne seigneurie ayant appartenu

successivement aux familles du Bé, Kilvala, Bréhan, Langourla et Kernier.

Le manoir possédait jadis une chapelle privée dédiée à Saint-Sauveur ;

![]() le

manoir des Briands. Siège d'une ancienne seigneurie ayant appartenu

successivement aux familles Faramus, Butault et Gouyon. Le manoir possédait

jadis une chapelle privée dédiée à Saint-Gilles ;

le

manoir des Briands. Siège d'une ancienne seigneurie ayant appartenu

successivement aux familles Faramus, Butault et Gouyon. Le manoir possédait

jadis une chapelle privée dédiée à Saint-Gilles ;

![]() le

manoir de Coëtbily. Siège de l'ancienne seigneurie de Couesbily ayant

appartenu successivement aux familles Bellouan, Millon, Faramus, Boschier,

Derval et Le Prestre. Le manoir possédait jadis une chapelle privée ;

le

manoir de Coëtbily. Siège de l'ancienne seigneurie de Couesbily ayant

appartenu successivement aux familles Bellouan, Millon, Faramus, Boschier,

Derval et Le Prestre. Le manoir possédait jadis une chapelle privée ;

![]() le

manoir de Couesmelan. Siège d'une ancienne seigneurie ayant appartenu

successivement aux familles Coëtuhan, Bréhan, Boschier, Derval, Larlan et

Becdelièvre. Le manoir possédait jadis une chapelle privée dédiée à

Saint-Nicodème ;

le

manoir de Couesmelan. Siège d'une ancienne seigneurie ayant appartenu

successivement aux familles Coëtuhan, Bréhan, Boschier, Derval, Larlan et

Becdelièvre. Le manoir possédait jadis une chapelle privée dédiée à

Saint-Nicodème ;

![]() le

manoir du Chauchix. Siège d'une ancienne seigneurie (avec un droit de

moyenne justice) ayant appartenu successivement aux familles Bino, Bréhan,

Muzillac, Levesque de Langoula, La Motte, Derval, Talhouët et Cintré. Le

manoir possédait jadis une chapelle privée ;

le

manoir du Chauchix. Siège d'une ancienne seigneurie (avec un droit de

moyenne justice) ayant appartenu successivement aux familles Bino, Bréhan,

Muzillac, Levesque de Langoula, La Motte, Derval, Talhouët et Cintré. Le

manoir possédait jadis une chapelle privée ;

![]() le

manoir de Couesnehan. Siège d'une ancienne seigneurie ayant appartenu

successivement aux familles Riant, Lézennet et Cintré. Le manoir

possédait jadis une chapelle privée dédiée à Saint-Hubert ;

le

manoir de Couesnehan. Siège d'une ancienne seigneurie ayant appartenu

successivement aux familles Riant, Lézennet et Cintré. Le manoir

possédait jadis une chapelle privée dédiée à Saint-Hubert ;

![]() le

manoir de l'Espinefort. Siège d'une ancienne seigneurie ayant appartenu

successivement aux familles Bino, Faramus, Boschier, Derval et La Chauff. Le

manoir possédait jadis une chapelle privée ;

le

manoir de l'Espinefort. Siège d'une ancienne seigneurie ayant appartenu

successivement aux familles Bino, Faramus, Boschier, Derval et La Chauff. Le

manoir possédait jadis une chapelle privée ;

![]() le

manoir de Caler. Siège d'une ancienne seigneurie ayant appartenu

successivement aux familles Caler, Bodegat, La Chastaigneraie, Apuril,

Vollant, Cervon, Montesson et du Plessis-Grénédan. Le manoir possédait

jadis une chapelle privée qui était dédiée à Saint-Roch ;

le

manoir de Caler. Siège d'une ancienne seigneurie ayant appartenu

successivement aux familles Caler, Bodegat, La Chastaigneraie, Apuril,

Vollant, Cervon, Montesson et du Plessis-Grénédan. Le manoir possédait

jadis une chapelle privée qui était dédiée à Saint-Roch ;

![]() le

manoir de l'Hermitage. Siège d'une ancienne seigneurie, avec un droit de

moyenne justice, ayant appartenu successivement aux familles l'Hermitage

(vers 1400), Le Bouc, Lipport, Bréhan, Levesque de Langourla, Mosne, La

Motte-Picquet, Garnier et Nort. Le manoir possédait jadis une chapelle

privée ;

le

manoir de l'Hermitage. Siège d'une ancienne seigneurie, avec un droit de

moyenne justice, ayant appartenu successivement aux familles l'Hermitage

(vers 1400), Le Bouc, Lipport, Bréhan, Levesque de Langourla, Mosne, La

Motte-Picquet, Garnier et Nort. Le manoir possédait jadis une chapelle

privée ;

![]() le

manoir de Kerbras. Siège d'une ancienne seigneurie ayant appartenu

successivement aux familles Monceaux, Troussier, Derval, Larlan et

Becdelièvre. Le manoir possédait jadis une chapelle privée dédiée à

Sainte-Marguerite ;

le

manoir de Kerbras. Siège d'une ancienne seigneurie ayant appartenu

successivement aux familles Monceaux, Troussier, Derval, Larlan et

Becdelièvre. Le manoir possédait jadis une chapelle privée dédiée à

Sainte-Marguerite ;

![]() le

manoir de Kerdreux. Siège d'une ancienne seigneurie ayant appartenu

successivement aux familles Le Gaffre, La Motte, Miniac et Lantivy. Le

manoir possédait jadis une chapelle privée ;

le

manoir de Kerdreux. Siège d'une ancienne seigneurie ayant appartenu

successivement aux familles Le Gaffre, La Motte, Miniac et Lantivy. Le

manoir possédait jadis une chapelle privée ;

![]() le

manoir de la Villean. Siège d'une ancienne seigneurie ayant appartenu

successivement aux familles Tillon, Temours, Villeloays, Cadre, Grimaud,

Baron et La Motte-Duportal. Le manoir possédait jadis une chapelle privée ;

le

manoir de la Villean. Siège d'une ancienne seigneurie ayant appartenu

successivement aux familles Tillon, Temours, Villeloays, Cadre, Grimaud,

Baron et La Motte-Duportal. Le manoir possédait jadis une chapelle privée ;

![]() le

manoir de la Salle. Siège d'une ancienne seigneurie ayant appartenu

successivement aux familles Lipport, Bino, Bréhan, Bertho, Villeloays, La

Motte-Picquet, Le Voyer, Ferron et Saint-Méloir. Le manoir possédait jadis

une chapelle privée dédiée à Saint-Mandé ;

le

manoir de la Salle. Siège d'une ancienne seigneurie ayant appartenu

successivement aux familles Lipport, Bino, Bréhan, Bertho, Villeloays, La

Motte-Picquet, Le Voyer, Ferron et Saint-Méloir. Le manoir possédait jadis

une chapelle privée dédiée à Saint-Mandé ;

![]() le

manoir de Landual. Siège d'une ancienne seigneurie ayant appartenu

successivement aux familles Hossart, Castel et Le Guennec de Tréveran. Le

manoir possédait jadis une chapelle privée dédiée à Saint-Clair ;

le

manoir de Landual. Siège d'une ancienne seigneurie ayant appartenu

successivement aux familles Hossart, Castel et Le Guennec de Tréveran. Le

manoir possédait jadis une chapelle privée dédiée à Saint-Clair ;

![]() le

manoir de Launay. Siège d'une ancienne seigneurie ayant appartenu

successivement aux familles Launay-Tenours, Tenours, Juhel et Le Roy. Le

manoir possédait jadis une chapelle privée ;

le

manoir de Launay. Siège d'une ancienne seigneurie ayant appartenu

successivement aux familles Launay-Tenours, Tenours, Juhel et Le Roy. Le

manoir possédait jadis une chapelle privée ;

![]() le

manoir de Pelouan. Siège d'une ancienne seigneurie ayant appartenu

successivement aux familles Pelouan, Tenours et Riaye. Le manoir possédait

jadis une chapelle privée ;

le

manoir de Pelouan. Siège d'une ancienne seigneurie ayant appartenu

successivement aux familles Pelouan, Tenours et Riaye. Le manoir possédait

jadis une chapelle privée ;

![]() le manoir du

Plessis-Rebours. Siège d'une ancienne seigneurie, avec droit de moyenne et

basse justice, propriété successive des familles

Rebours, La Bouère, Forestier, Botdéru (XVIIIème siècle), Fournas, Plessis, Sainsy

et Pompery. Le manoir possède une chapelle privée dédiée à Notre-Dame

Auxiliatrice ou Notre-Dame de Toute Aide ;

le manoir du

Plessis-Rebours. Siège d'une ancienne seigneurie, avec droit de moyenne et

basse justice, propriété successive des familles

Rebours, La Bouère, Forestier, Botdéru (XVIIIème siècle), Fournas, Plessis, Sainsy

et Pompery. Le manoir possède une chapelle privée dédiée à Notre-Dame

Auxiliatrice ou Notre-Dame de Toute Aide ;

![]() la maison (XVIIIème siècle), située à Ménéac ;

la maison (XVIIIème siècle), située à Ménéac ;

![]() la maison (XVIIIème siècle), située à Kerdreux.

Jadis siège d'une seigneurie appartenant aux familles Le Gaffre, La Motte,

Miniac et Lantivy. L'édifice porte en façade un blason surmonté d'une niche ;

la maison (XVIIIème siècle), située à Kerdreux.

Jadis siège d'une seigneurie appartenant aux familles Le Gaffre, La Motte,

Miniac et Lantivy. L'édifice porte en façade un blason surmonté d'une niche ;

![]() les moulins à vent du Hegan, du Plessis-au-Rebours ;

les moulins à vent du Hegan, du Plessis-au-Rebours ;

A signaler aussi :

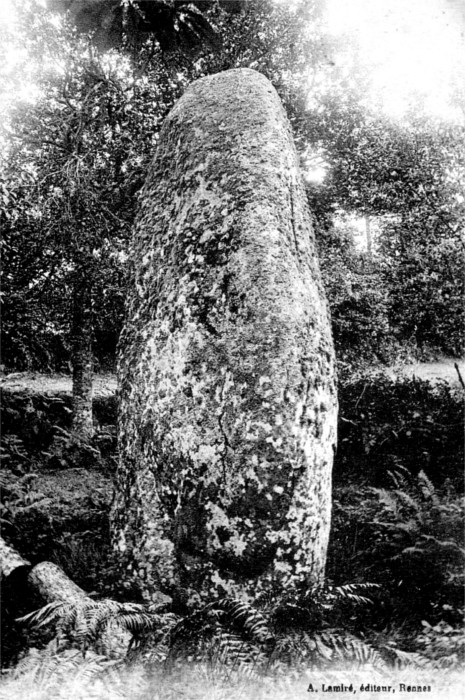

![]() le menhir de Camblot (époque néolithique) ;

le menhir de Camblot (époque néolithique) ;

![]() des

menhirs signalés à l'ouest du bourg (deux menhirs contigus de 3 m de haut)

et près du château de Bellouan (un menhir de 6 m de haut) ;

des

menhirs signalés à l'ouest du bourg (deux menhirs contigus de 3 m de haut)

et près du château de Bellouan (un menhir de 6 m de haut) ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de MENEAC

Au point de vue féodal, il y avait ici de nombreuses seigneuries.

1° Bellouan, moyenne justice, berceau d'une famille qui a donné Olivier, croisé en 1248, Robert, marié en 1350, Jean, chevalier de l'Hermine en 1454, et Isabeau, abbesse de la Joie en 1469. Bonne de Bellouan épousa vers 1550 Robert d'Avaugour. Leur fils Jean, sieur de Saint-Laurent, se distingua dans les guerres de la Ligue. Bellouan passa en 1648 aux Derval, en 1703 à G. de Talhouet-Keravéon, en 1763 aux Cintré et en 1841 aux Apuril.

2° Le Bé, juridiction, berceau des du Bé, passé aux Kilvala, Bréhan, Langourla et Kernier.

Le Beaulaurier, uni au Chauchix.

3° Bénion, aux Riant, le Tenours, Charpentier.

4° Boquen, aux Boudier.

Le Bosc-Caler, uni à Caler.

5° Le Breil-Furet, aux Bellouan, la Motte, Hardy.

6° Les Briands, aux Faramus, Butault, Gouyon.

7° Caler, berceau de la famille de ce nom, possédé ensuite par les Bodegat, la Chataigneraie, Apuril, Vollant, Cervon, Montesson et Plessis-Grénédan.

8° Camblo, aux Bino, Faramus, Guiho, Aradon, Boschier, Derval, Sécillon et Le Chauff.

9° Le Chauchix, juridiction, aux Bino, Bréhan, Muzillac, Lévesque de Langourla, la Motte, Derval, Talhoet, Cintré.

10° Couesbily, aux Bellouan, Millon, Faramus, Boschier, Derval, Le Prestre de Châteaugiron.

11° Couesmelan, aux Coetuhan, Bréhant, Boschier, Derval, Larlan, et Becdelièvre.

12° Couesnehan, aux Riant, aux Lézennet et aux Cintré.

13° Couesquelan, moyenne justice, aux Boudard, Bréhant, Coetlizan, de Langourla, de Kernier.

14° Epinefort, aux Bino, Faramus, Boschier, Derval, Le Chauff.

15° Le Gast, aux Bino.

16° Le Hengray, aux Boudard, Châteautro, Botderu.

17° L'Hermitage, moyenne justice, berceau de la famille de ce nom, puis propriété des Le Bouc, Lipport, Bréhant, Lévesque de Langourla, Mosne, Motte-Piquet, Garnier, Nort.

18° L'Ile-Bausson, aux Guité, Bino, Riou, Boschier, Derval, Saint-Pern.

19° Kerbéqué, aux Guité.

20° Kerboudet, berceau de la famille de ce nom.

21° Kerbout, aux Kerbout et Le Boux.

22° Kerbras, aux Monceaux, Troussier, Derval, Larlan, Becdelièvre.

23° Kerdreux, aux de la Gaffre, La Motte, Miniac, et Lantivy.

24° Kergus, aux Illifaut, Champion, Royer, Riant, du Plessis, de Lambert.

25° Kerjonc, aux Le Roux, Boschier, puis partagé, Boschier, La Voltais, La Villéon.

26° Landual, aux Hossart, Castel, Le Guennec de Tréverand.

27° Launay-Tenours, aux Tenours, Juhel, Le Roy.

28° La Musse, juridiction, aux Brieulx, Guiho, la Roche, Freslon, Montbourcher, Cahideuc, Derval, Talhoet, Cintré, Apuril.

29° Pélouan, aux Pélouan, Le Ténours, puis uni à la Riaye.

30° Le

Plessis-Brulé, aux Bruslé, Nais, Boux, Riou, Boschier, ...

31° Le Plessis-au-Rebours, justice moyenne et basse, aux Le Rebours, La Bouère, Forestier, Botdéru, Fournas, du Plessis, Saisy.

32° Le Quillio, aux Quillio, Quélan, Coetlogon, Bréhant, uni à L'Hermitage.

33° Quimehic, aux Joubelot, Bino, puis divisé, et réuni au Chauchix.

34° La Riaye, juridiction, aux Caler, Bodegat, la Chataigneraie, Apuril, Vollant, Cervon, Montesson, du Plessis.

35° La Salle, aux Lipport, Bino, Bréhan, Bertho, de la Villeloays, de la Motte-Piquet, Le Voyer, de Ferron, de Saint-Meloir.

36° Le Tay, aux. Bino, uni au Plessis-au-Rebours.

37° Terradineuc, aux Cheville, Kilvala, Butault, Gouyon.

38° Vaucouleurs, haute justice, aux Guité, Rosnyvinen, Picaud, Bréhault, Bardoul, Boschier, Derval, Talhoet-Brignac. C'était un fief de la seigneurie de Vaucouleurs, en Trélivan, sans manoir en Ménéac.

39° Vaujouas, aux Boudier, Châteautro, Boschier, Derval, Faramus, uni à Kerbras.

40° Le Vau-Menier, aux Bino, puis uni au Chauchix.

41° Villéan, aux Tillon, Tenours, Villeloays, Cadre, Grimaud, Baron, de La Motte-Duportal.

42° Ville-Durand, aux Boudier, Talhoet, Lantivy.

LA VILLE-DURAND. Seigneurie en la paroisse de Ménéac, évêché de Vannes, avec droit de moyenne et basse justice. Successivement aux Boudier, aux Talhouët, aux Lantivy par le mariage, en 1723, de Jean-Baptiste de Lantivy avec Christine-Céleste de Miniac, héritière de la Ville-Durand (Théodore Courtaux, 1899).

43° Ville-ès-Mesnagers, aux Bellouan , Bino, uni à Kerbras.

44° Ville-Josselin.

45° Ville-Tual, aux Boudier, Talhoet, Bertho, Villeloays, Voyer, Ferron, et Saint-Meloir.

(de Joseph-Marie Le Mené).

Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo en 1427 sont mentionnés en 1427 à Ménéac les nobles suivants : Mre Jocelin de Guité, sr. de Vaucouleurs et Kbiguel en lad. Paroisse. Piere de Belouan, sr. dud. lieu. (paira) P. Boudart, sr. de Coayquelan. Alain de Bodegat, sr. de la Riaie. P. Lerebours, sr. du Plessis-au-Rebours. J. Bleliner ou Bleluer, sr. de la Sale. J. Bino, sr. du Chaucheis. J. De Quelan, sr. de Quilion. Edouart de Beylène, sr. de Coynoan. G. Bino, sr. de Quemblert et d'Espinefort. La veuve G. de Coytuhan, dame de Coytmelen. P. Loubelot, au Grumehic. Thomas Baudier, à Bogan. G. Hossart, sr. de Landual. Le fils J. de Belouan. J. de Pelouan, sr. dud. lieu. Geffroy, seigneur de l'hermitage. G. Tillon, lesné (l'aîné). Eon Riant, sr. du Beindu. G. Tillon, le jeune. Laurent de Monceaux, sr. de Kererebrat. Eonet Bino. J. Rouxel. La veuve de Belouan, dame du Breill. Le fils J. de Kbondel. La veuve J. Guiho. J. Riant ou Raut. Catherine, damoiselle de Callec. G. Guité. Alain de la Gaffre, à Kerdreux. J. sr. Dubé. J. de Kbout, sr. dud. lieu. P. Boulle. Olivier Boudart, sr. du Hengray. Gillet Tual, de lad. paroisse, pauvre, franchi par lettres du Duc pour sa vie, à la requeste de Piere Rebours. Piere Losses, prevost dud. Pierre Rebours affranchi par lettres du Duc, en faveur dud. Rebours. Alain Loro, affranchi par lettres du Duc et par mandement de MMre des Comptes. Eon Noblet et J. Cherouurier se disent nobles et exempts de contribution et sont en plet avec les paroissiens. (en marge) pairont sauf retour s'ils gagnent. (H. Des Salles).

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Vannes du 8 septembre 1464 et du 4 septembre 1481, on comptabilise la présence d'aucun noble de Ménéac.

Dans le dictionnaire des feudataires des évêchés de Dol et Saint-Malo en 1480, on comptabilise la présence de 30 nobles de Ménéac :

![]() Karo

BINO de Chauchix (1200 livres de revenu) : comparaît en homme d'armes ;

Karo

BINO de Chauchix (1200 livres de revenu) : comparaît en homme d'armes ;

![]() Eonnet

BINO de Castonnet (10 livres de revenu) : porteur d'une brigandine,

comparaît armé d'une jusarme ;

Eonnet

BINO de Castonnet (10 livres de revenu) : porteur d'une brigandine,

comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Jehan

BINO de Quybehit : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

Jehan

BINO de Quybehit : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

![]() Jehan

BINO du Tay (10 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît

armé d'une jusarme ;

Jehan

BINO du Tay (10 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît

armé d'une jusarme ;

![]() Eonnet

BOUDIER (30 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en

archer ;

Eonnet

BOUDIER (30 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en

archer ;

![]() Amaury

CHEVILLE (10 livres de revenu) : défaillant ;

Amaury

CHEVILLE (10 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Karo

DE BODEGAT de la Riaye (400 livres de revenu) : comparaît en homme d'armes

;

Karo

DE BODEGAT de la Riaye (400 livres de revenu) : comparaît en homme d'armes

;

![]() Pierre

DE BREHANT (240 livres de revenu) : défaillant ;

Pierre

DE BREHANT (240 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Silvestre

DE KERBOUT (60 livres de revenu) ;

Silvestre

DE KERBOUT (60 livres de revenu) ;

![]() Pierre

de LA GAFFRE (5 livres de revenu) : défaillant ;

Pierre

de LA GAFFRE (5 livres de revenu) : défaillant ;

![]() les

héritiers d'Alain DE LA HECHE (5 livres de revenu) : défaillants ;

les

héritiers d'Alain DE LA HECHE (5 livres de revenu) : défaillants ;

![]() Amaury

DE LANGOURLA (40 livres de revenu) : défaillant ;

Amaury

DE LANGOURLA (40 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Olivier

DE LEIX (10 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en

archer ;

Olivier

DE LEIX (10 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en

archer ;

![]() Charles

DE LHERMITAGE (60 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

Charles

DE LHERMITAGE (60 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

![]() Jehan

DU BOAISBILLY (100 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

Jehan

DU BOAISBILLY (100 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

![]() les

héritiers de Jehan DUBE (50 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

les

héritiers de Jehan DUBE (50 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

![]() Jehan

DUROT (80 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

Jehan

DUROT (80 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

![]() Jehan

FARAMUS (50 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

Jehan

FARAMUS (50 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

![]() Jehan

GUYTE (10 livres de revenu), remplacé par son fils Guillaume : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

Jehan

GUYTE (10 livres de revenu), remplacé par son fils Guillaume : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

![]() Margot

LE BERRUYER (5 livres de revenu) : défaillant ;

Margot

LE BERRUYER (5 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Eon

LE REBOURS (160 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

Eon

LE REBOURS (160 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Jehan

LE TENOURS (5 livres de revenu) : porteur d'un paltoc, comparaît armé d'une javeline ;

Jehan

LE TENOURS (5 livres de revenu) : porteur d'un paltoc, comparaît armé d'une javeline ;

![]() Jehan

LORFEBVRE (5 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

Jehan

LORFEBVRE (5 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Jehan

NOBLET du Villo (3 livres de revenu) : défaillant ;

Jehan

NOBLET du Villo (3 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Jehan

PINEL (5 livres de revenu) : défaillant ;

Jehan

PINEL (5 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Pierre

RIANT (5 livres de revenu) : défaillant ;

Pierre

RIANT (5 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Guillaume

RIANT (5 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît vêtu en archer ;

Guillaume

RIANT (5 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît vêtu en archer ;

![]() les

héritiers de Guillaume RIANT de Beucon (5 livres de revenu) : défaillants ;

les

héritiers de Guillaume RIANT de Beucon (5 livres de revenu) : défaillants ;

![]() Denis

TENOURS (5 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

Denis

TENOURS (5 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

![]() Jehanne

TILLON (5 livres de revenu) : défaillant ;

Jehanne

TILLON (5 livres de revenu) : défaillant ;

Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo en 1513 sont mentionnés à Ménéac les nobles suivants : - Karo de Bodegat, a le manoir de la Ryaie, que devait tenir feu Karede de Bodegat, son père, avec deux met. (métairies), et n'y a nulles rot. (rotures) , mais tout noble d'ancienneté. - Plus le manoir et met. de Kaler. - Plus la met. et manoir du Boseq, le tout nob. sans aucune annexe de rot. - Jehan de Pelouen, a la maison et manoir de Pelouen que tenait feu Jean, son père ; est nob. et exempt. - Jean Noblet, a une maison que tenait feu Jean Noblet, son père, et est franc et exempt, et ont toujours été depuis les 60 ans lesd. Noblet exempts de fouage. - Piere de Quilinals, a la maison et manoir du Bé que tenait Robert, son père, et y a une met. nob. et quelques rot. annexées. - Eon de Belouen, a la maison et met. de Belouen que devait tenir missire Jean de Belouen, et est nob. sans aucune roture. - Piere Guiho, a le manoir et met. de la Musse que tenait feu Amaury Guiho, son père, et est nob. sans adjonction de roture. - Plus a led. Piere une autre maison nommée Camblo, qui fut autres fois à Jean Faramus, et est nob. sans rotures. - Julien de Nez, a le manoir et met. du Plessis-Bruslé, que devait tenir Olivier Dunez et Guillemete Bruslé, père et mère dud. Julien, et est exempt. - Robert Millon et sa compagne tiennent le manoir de Coet-Bily, que devait tenir feu Jean de Coet-Bily franc et exempt de tous fouages, et n'y a nulles rot. adjointes. - Piere Boudier, a le manoir de la Ville-Durand que devait tenir feu Rogier Boudier sans rot. et y a adjoint quelques 10 journ. de terre roturière. - Plus a le manoir de la Villetual exempt de fouage et sans rot. - Jean de Chasteautro, a la maison et met. de Vaujuas, que tenait Alain de Chasteautro et Guillemete Boudier, sa femme, et est nob. et exempt de fouage, et y sont quelques rot. - Anthoine de Brehan, a la maison et manoir de Coesquelan que tenait Piere de Brehant et Jeane Boudart, sa compagne ; est nob. et sans rot. - Regnaud de Leix, a une maison que tenait Olivier de Leix exempte et y a des rot. adjointes. - Les héritiers de Christophle de Chasteautro, ont la maison. et le lieu du Hengray que devait tenir Guill. de Chasteautro, et n'y a nulles rot. - Guillaume Le Bouc et Françoise de Lhermitage, sa compagne, ont led. lieu de l'Hermitage, que devait tenir Jamet de l'Hermitage, et y ont met. franc. - Plus ont la met. du Quilio, franche. - Jacquette de Coetlogon, a le manoir du Quilio, que devait tenir Jean de Coetlogon, et y a met. franc et exempt. - Plus a une autre met. nommée Coesnohan, franche. - Julien Riant, a la maison et manoir de Coesnohan que devait tenir Piere Riant, son feu père. - Olive Riant, a la maison et tenue de Beguion, franche. - Bertrand Guitté, a le manoir de Lisle-Bauezon que devait tenir Caro Guitté, son père, et a deux met. franches. - Louys Hossard, a de Thebaud Hossart, son feu père, une met. nommée Landual, franche, et y sont quelques rot. annexées. - Guill. Leroux , tient de Roland Leroux et Françoise Rouxel, sa compagne, ses père et mère, le manoir de Kgion, franc. - Plus une maison au bourg tenue noblement. - François Faramus, tient de feu Jean, son père, la maison Despine-Fort, et y a met. nob. sans rot. - Jean de la Bouere, a le lieu du Plessis-au-Rebours que tenait Eon le Rebours, et y a met. franc. - Item a une met. au bourg qu'il veut exempter et qui est contributive. - Plus a la met. du Kay, que tenait Jean Bino, qui est franche et tenue noblement. - Caro de Kbout, a la maison et met. du Kbout que tenait Silvestre de Kbout, son père, tenue noblement. - François Troussier, a de feu Guill. Troussier, son père, le lieu de Karbrat, franc. - Jean de la Fretaye et sa compagne, à cause d'elle, ont la Fretais, noble. - Eon Agan, fils de feu Jean et de Juliene Tillon, a une maison et tenue noblement. - Jean Letenours, l'aîné, a de feu Denis, son père, une maison et met. tenue noblement. - Julien de Bino, tient de feu Caro de Bino, son père, le lieu du Chaucheix franc et exempt de fouage. - Plus a de sond. père la maison et manoir de Beaulorier. - Plus a du même la maison et met. de Vaumenier, franche et exempte. - Plus la maison et met. de la Ville-es-Menaigiers. - Plus la maison et met. de la Salle, toutes franches et exemptes. - Gilles Bino, de Gunel, tient la maison et met. de Guinihic, franche et exempte. - Jean Bino, tient de feu Olivier, son père, une tenue aud. Guimehic, franche et exempte de fouage. - Marguerite Bino, femme de Raoulet Letenours, tient une autre met. à Guimehic, franche et exempte. - François de Brehant, tient de feu Alain de Brehant, le lieu et met. de Coesmelan, franc et exempt. - Dom Olivier Cheville, a la maison et met. de Terradineuc, que devait tenir Piere Cheville, franche. - Raoul Le Champion et sa femme, tiennent par douaire la maison et manoir de Kgu, que devait tenir Jean d'Ylifau, et est franche et exempte. - Jean Bino, a de Jean Bino et de Jamette le Feuvre, ses père et mère, la maison et tenue du Gast, franche et exempte. - Fleury de L'Hermitage, tient une maison contributive et ne veut rien payer pour ce qu'il est nob. - Olivier Letenours, tient de Jean le Tenours, son père, une maison et tenue, franche par lettres du prince données à Pierre le Tenours, père dud. Jean. - Guill. Pinel, tient une maison et tenue où il demeure, affranchie par lettres du Duc en faveur de Jouhet, son père. - La tenue de Launay-Pinel, tenue franche par Jean Tual et Gaceline Pinel, sa femme, et autres, sans qu'on sache comment n'y pourquoi lad. tenue est franche. (H. Des Salles).

© Copyright - Tous droits réservés.