|

Bienvenue chez les Malviens |

MAUVES-SUR-LOIRE |

Retour page d'accueil Retour Canton de Carquefou

La commune de

Mauves-sur-Loire ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de MAUVES-SUR-LOIRE

Mauves-sur-Loire vient de "malavia" (mauvaise voie).

L'emplacement du bourg actuel était jadis occupé par le prieuré de Saint-André de la Hullonnière qui lui même avait remplacé vers le milieu du XVIème siècle un château plus ancien nommé le Puy-André.

En 1123, la charte de Louis VI le Gros confirme la possession de la paroisse Le Malvam à Brice, évêque de Nantes.

Le prieuré de Saint-Denis, entre le port et le bourg, relevait directement du "regaire" de Nantes. Les chapellenies de Saint-André et de Ruellan dépendaient de la Fontaine Saint-Denis. A la Révolution, Tanquerel, négociant, obtient le bénéfice de Saint-Denis.

Les anciennes terres nobles de Mauves-sur-Loire sont : Boisblot, Vieillecour, Verger, Beaulieu et Droitière.

En 1830, les deux parties du territoire de Mauves sont unifiées. Le fief des Mauves était jadis propriété des seigneurs d'Avaugour.

Note 1 : liste non exhaustive des maires de la commune de Mauves-sur-Loire : Pierre Vobis, Louis de Becdelièvre (en 1815, avec pour adjoint Le Deist de Kerivalan), Louis Legrand de La Lyrais, Baron de La Duhazière (en 1830), Blandin, Gallas. Au Second Empire, on trouve Bourget et Jean Angebault, puis Mollat de Beaulieu (en 1873, avec du Guiny de La Chênaie pour adjoint), Fleury Victor de La Droitière, Guillaume Guillemet de Boisblot, Pasquier Hippolyte (en 1903), Maurice Musquer (en 1912), Louis Ripoche (en 1925), Cayeux (de 1942 à 1944), Pasquier, Jean Rivet, ...

Note 2 : la châtellenie de Mauves, Peslan et les Marais, qui dépendait des Régaires de l'évêché de Nantes, s'étendait en Mauves et Carquefou et consistait en les lieux et maisons de Beaucours et Ruellan. Elle exerçait justice sur les lieux, châteaux et métairies de Longrais, Le Jary, La Bouchetière, La Charée, La Masure, La Fosse-Gareau, Les Haute et Basse Menortières, La Malorière, La Rouanderie, La Chevillardière, Le Plessix, Les Relandières et autres en la paroisse de Mauves. A Carquefou, elle s'étendait sur la chapellenie Saint-André, Le Bois, Maubreuil, L'Angle, La Filletière, Le Marais, La Salle, Le Prouzeau, La Poterie, La Chambre, La Noë, La Chênaie, La Fillonnière, La Prévotière, La Jouardrie, La Renaudière. Les seigneurs en furent les Beauveau, puis directement les évêques de Nantes. A la Révolution, le domaine de Peslan fut vendu comme bien national le 18 prairial an IV au citoyen Rivet.

![]()

PATRIMOINE de MAUVES-SUR-LOIRE

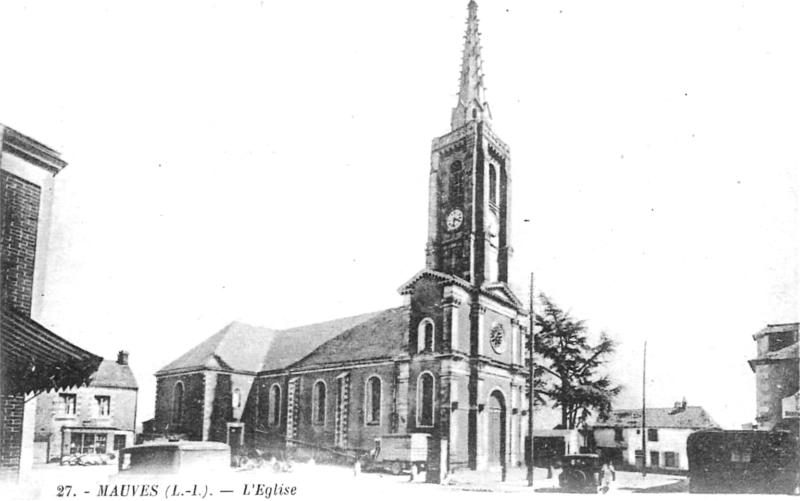

![]() l'église

Saint-Denis (1848), édifiée par l'architecte Douillard en remplacement

d'une ancienne petite chapelle. La chapelle, dédiée à Notre-Dame, est fondée

en 1684 par Jean Lorido, recteur de Mauves-sur-Loire. La nouvelle église

est bénie le 2 Juillet 1851 par Mgr Jacquemet. L'autel, œuvre du sculpteur

Barème, date du XIXème siècle. Le vitrail, œuvre de François Eugène

Denis, date de 1854 ;

l'église

Saint-Denis (1848), édifiée par l'architecte Douillard en remplacement

d'une ancienne petite chapelle. La chapelle, dédiée à Notre-Dame, est fondée

en 1684 par Jean Lorido, recteur de Mauves-sur-Loire. La nouvelle église

est bénie le 2 Juillet 1851 par Mgr Jacquemet. L'autel, œuvre du sculpteur

Barème, date du XIXème siècle. Le vitrail, œuvre de François Eugène

Denis, date de 1854 ;

![]() la

chapelle de Rouallan (1632), dédiée à Notre-Dame de la Miséricorde et édifiée

par Louis Avaugour et son épouse René Tyrand. Cette chapelle devient en

1769 la propriété du marquis de Becdelièvre. Elle est vendue en l'an III

de la République comme bien national à Mathurin Desnam pour 6 200 livres ;

la

chapelle de Rouallan (1632), dédiée à Notre-Dame de la Miséricorde et édifiée

par Louis Avaugour et son épouse René Tyrand. Cette chapelle devient en

1769 la propriété du marquis de Becdelièvre. Elle est vendue en l'an III

de la République comme bien national à Mathurin Desnam pour 6 200 livres ;

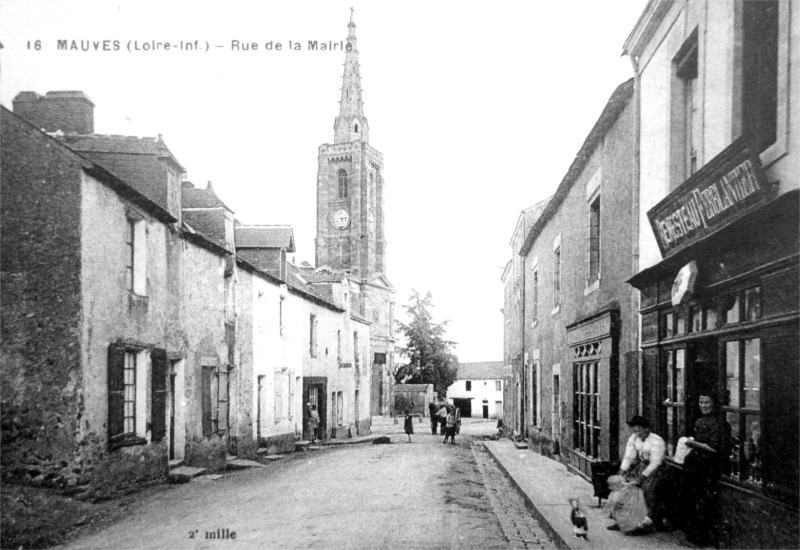

![]() la

chapelle (1874), située rue de la Mairie et édifiée à l'initiative des sœurs

de la charité de la Présentation de la Vierge. Cette chapelle est bénie

le 2 juin 1874 par Mgr Fournier, évêque de Nantes ;

la

chapelle (1874), située rue de la Mairie et édifiée à l'initiative des sœurs

de la charité de la Présentation de la Vierge. Cette chapelle est bénie

le 2 juin 1874 par Mgr Fournier, évêque de Nantes ;

![]() le

presbytère (1701), situé derrière l'ancienne église. Cet édifice est

construit sous le ministère de Jean Baptiste Lorier, recteur de la paroisse

de Mauves sur Loire ;

le

presbytère (1701), situé derrière l'ancienne église. Cet édifice est

construit sous le ministère de Jean Baptiste Lorier, recteur de la paroisse

de Mauves sur Loire ;

![]() le

château de la Potinarderie (XVIIème siècle), propriété de la famille

Mabille alliée aux Hay de Slade du Pré-Bernard ;

le

château de la Potinarderie (XVIIème siècle), propriété de la famille

Mabille alliée aux Hay de Slade du Pré-Bernard ;

![]() le

château de la Droitière (XVIII-XIXèmle siècle). Propriété de

Thiercelin, officier de la marine royale au XVIIIème siècle, puis de la

famille Guillet de La Brosse en 1784 (suite au mariage, en 1783, de Marie

Flore Thiercelin avec François Guillet de La Brosse (1742-1826)). Il est remanié en 1788

(date gravée sur le tuffeau, au-dessus de la porte d'entrée) par François

Guillet de La Brosse avant de passer en 1868 entre les mains de Victor

Fleury, banquier à Paris et époux de Mathilde Verne, sœur de Jules Verne

qui fait de nombreux séjours au domaine de La Droitière.

La famille Fleury y fait ajouter deux pavillons latéraux en 1878.

Fleury Victor remplaça même au fronton du monument, les armoiries des

Thiercelin, par un grand "F". François Guillet perd son épouse

dès le 6 octobre 1791 et reste avec ses deux enfants : Julien et Augustin.

Le premier aura pour sa part La Droitière, et le second, les Ardennes, en

Sainte-Pazanne. Julien de La Brosse donne à La Droitière de très belles

réceptions. Victoire Guillet de La Brosse, née en 1824, se marie en 1842

avec le comte Charles de Montsorbier, originaire des Essarts en Vendée. La

plaque foyère placée dans la cheminée de l'actuel parloir rappelle ce

ménage qui a une fille, Victoire de Montsorbier. Cette dernière épouse en

1861, à 17 ans, le vicomte Arthur de Cornulier qui dilapide en peu de temps

une grosse fortune. En 1865, il vend La Droitière à Victor Fleury, époux

de Mathilde Verne. Victor Fleury est né en 1828 à Saint-Amand-les-Eaux

(département du Nord). Il est banquier à Paris et épouse Mathilde Verne

en 1861. Victor Fleury est maire de Mauves de août 1870 jusqu'à son

décès le 23 octobre 1886. La Droitière appartient à cette époque en

communauté à lui et à son frère, Jules Fleury, agent de change à Paris

et ce dernier meurt à La Droitière en 1907 à l'âge de 81 ans. C'est la

nièce de M. Jules Fleury qui hérite du domaine. Elle épouse M. Douault

dont elle aura trois fils. Vers 1930, la Droitière est cédée à M.

Gosseling qui fait aménager des écuries pour ses chevaux de courses. En

1932, La Droitière est vendue et l'édifice sert d'établissement hospitalier

(Maison de convalescence) depuis cette date ;

le

château de la Droitière (XVIII-XIXèmle siècle). Propriété de

Thiercelin, officier de la marine royale au XVIIIème siècle, puis de la

famille Guillet de La Brosse en 1784 (suite au mariage, en 1783, de Marie

Flore Thiercelin avec François Guillet de La Brosse (1742-1826)). Il est remanié en 1788

(date gravée sur le tuffeau, au-dessus de la porte d'entrée) par François

Guillet de La Brosse avant de passer en 1868 entre les mains de Victor

Fleury, banquier à Paris et époux de Mathilde Verne, sœur de Jules Verne

qui fait de nombreux séjours au domaine de La Droitière.

La famille Fleury y fait ajouter deux pavillons latéraux en 1878.

Fleury Victor remplaça même au fronton du monument, les armoiries des

Thiercelin, par un grand "F". François Guillet perd son épouse

dès le 6 octobre 1791 et reste avec ses deux enfants : Julien et Augustin.

Le premier aura pour sa part La Droitière, et le second, les Ardennes, en

Sainte-Pazanne. Julien de La Brosse donne à La Droitière de très belles

réceptions. Victoire Guillet de La Brosse, née en 1824, se marie en 1842

avec le comte Charles de Montsorbier, originaire des Essarts en Vendée. La

plaque foyère placée dans la cheminée de l'actuel parloir rappelle ce

ménage qui a une fille, Victoire de Montsorbier. Cette dernière épouse en

1861, à 17 ans, le vicomte Arthur de Cornulier qui dilapide en peu de temps

une grosse fortune. En 1865, il vend La Droitière à Victor Fleury, époux

de Mathilde Verne. Victor Fleury est né en 1828 à Saint-Amand-les-Eaux

(département du Nord). Il est banquier à Paris et épouse Mathilde Verne

en 1861. Victor Fleury est maire de Mauves de août 1870 jusqu'à son

décès le 23 octobre 1886. La Droitière appartient à cette époque en

communauté à lui et à son frère, Jules Fleury, agent de change à Paris

et ce dernier meurt à La Droitière en 1907 à l'âge de 81 ans. C'est la

nièce de M. Jules Fleury qui hérite du domaine. Elle épouse M. Douault

dont elle aura trois fils. Vers 1930, la Droitière est cédée à M.

Gosseling qui fait aménager des écuries pour ses chevaux de courses. En

1932, La Droitière est vendue et l'édifice sert d'établissement hospitalier

(Maison de convalescence) depuis cette date ;

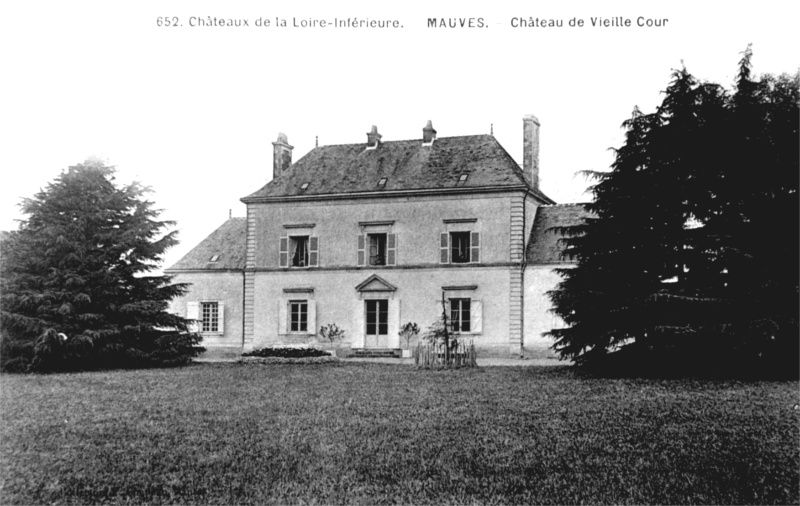

![]() le

château de Vieille-Cour (1846). Propriété de Gabriel de Guiny (ou du

Guiny ou Duguiny) avant la Révolution,

puis propriété de la famille Marchais et de la famille Rivet qui le

reconstruit en 1846. La famille Marchais eut comme successeurs les Rousseau,

Blandin (vers le milieu du XIXème siècle), Levesque et Desloges.

A signaler que Jean Rivet est maire de Mauves sur Loire de 1959 à 1971 ;

le

château de Vieille-Cour (1846). Propriété de Gabriel de Guiny (ou du

Guiny ou Duguiny) avant la Révolution,

puis propriété de la famille Marchais et de la famille Rivet qui le

reconstruit en 1846. La famille Marchais eut comme successeurs les Rousseau,

Blandin (vers le milieu du XIXème siècle), Levesque et Desloges.

A signaler que Jean Rivet est maire de Mauves sur Loire de 1959 à 1971 ;

![]() le

château du Bois-Blot ou Boisblot (XIXème siècle), édifié par la famille Blot.

Ce domaine appartient successivement aux familles Blot, Legrand de La Lyrais

(Caroline Legrand de Lyrais au milieu du XIXème siècle), Guillemet et Puget ;

le

château du Bois-Blot ou Boisblot (XIXème siècle), édifié par la famille Blot.

Ce domaine appartient successivement aux familles Blot, Legrand de La Lyrais

(Caroline Legrand de Lyrais au milieu du XIXème siècle), Guillemet et Puget ;

![]() le

château de Beaulieu (1818). Ancienne propriété de la famille Coupperie

(membres de la Chambre des Comptes) qui vend le domaine en 1800 à Jean

David époux d'Appoline Gilbert Jonchery qui revendent à leur tour en 1818

à René Bouvet (planteur à la Réunion et époux d'Augustine Michaud

depuis 1820) pour la somme de 63 000 fr. Ce dernier décède à Beaulieu en

1846 et laisse le domaine à sa fille qui épouse Guillaume Mollat. On

trouve une veuve Bonnet au milieu du XIXème siècle ;

le

château de Beaulieu (1818). Ancienne propriété de la famille Coupperie

(membres de la Chambre des Comptes) qui vend le domaine en 1800 à Jean

David époux d'Appoline Gilbert Jonchery qui revendent à leur tour en 1818

à René Bouvet (planteur à la Réunion et époux d'Augustine Michaud

depuis 1820) pour la somme de 63 000 fr. Ce dernier décède à Beaulieu en

1846 et laisse le domaine à sa fille qui épouse Guillaume Mollat. On

trouve une veuve Bonnet au milieu du XIXème siècle ;

![]() le

château de la Métairie. Propriété jadis de la famille Ragaud alliée aux

Trébillard de La Rolandière. Cette seigneurie passe ensuite aux Vobis

(directeurs des messageries maritimes) et aux Godais dont les héritiers

sont les Angebault parents de l'évêque d'Angers. Ensuite les

propriétaires sont les Olivier-Mairy et Goldie. On trouve les demoiselles

Gaudais au milieu du XIXème siècle ;

le

château de la Métairie. Propriété jadis de la famille Ragaud alliée aux

Trébillard de La Rolandière. Cette seigneurie passe ensuite aux Vobis

(directeurs des messageries maritimes) et aux Godais dont les héritiers

sont les Angebault parents de l'évêque d'Angers. Ensuite les

propriétaires sont les Olivier-Mairy et Goldie. On trouve les demoiselles

Gaudais au milieu du XIXème siècle ;

![]() la

grotte des faux-monnayeurs (XVIème siècle). Des fausses pièces d'or y ont

été fabriquées par des frères de Malestroit, seigneurs de la Tour d'Oudon.

Ces faussaires sont décapités en 1526 ;

la

grotte des faux-monnayeurs (XVIème siècle). Des fausses pièces d'or y ont

été fabriquées par des frères de Malestroit, seigneurs de la Tour d'Oudon.

Ces faussaires sont décapités en 1526 ;

![]() la

maison (XVIIème siècle), située Côte Saint-Denis ;

la

maison (XVIIème siècle), située Côte Saint-Denis ;

![]() le

relais de poste de la Jarrie (1600), situé Chemin du Pavé ;

le

relais de poste de la Jarrie (1600), situé Chemin du Pavé ;

![]() le

relais de poste de la Barre (XVIIIème siècle). Ce relais de poste succède

à partir de 1706 à celui de Jarrie. Les postillons successifs sont Hervé

Douet jusqu'en 1720 et Jacques Avril de 1720 à 1789 ;

le

relais de poste de la Barre (XVIIIème siècle). Ce relais de poste succède

à partir de 1706 à celui de Jarrie. Les postillons successifs sont Hervé

Douet jusqu'en 1720 et Jacques Avril de 1720 à 1789 ;

![]() la

maison de la Borderie (XVIIIème siècle). Cette maison appartient à Pierre

Perchais durant la Révolution ;

la

maison de la Borderie (XVIIIème siècle). Cette maison appartient à Pierre

Perchais durant la Révolution ;

![]() la

résidence "Fontaine Saint-Denis" (XVIIIème siècle). Propriété

successive de Nicolas Delaunay, de Jean Desfourneaux (en 1764) puis des

familles Evellin, Clouet et Prunger (au milieu du XIXème siècle) ;

la

résidence "Fontaine Saint-Denis" (XVIIIème siècle). Propriété

successive de Nicolas Delaunay, de Jean Desfourneaux (en 1764) puis des

familles Evellin, Clouet et Prunger (au milieu du XIXème siècle) ;

![]() la

fontaine Saint-Denis (XVII-XVIIIème siècle) ;

la

fontaine Saint-Denis (XVII-XVIIIème siècle) ;

![]() la

maison (XVIII-XIXème siècle), située au lieu-dit La Menortière. Propriété

de Jehan Minier en 1572 ;

la

maison (XVIII-XIXème siècle), située au lieu-dit La Menortière. Propriété

de Jehan Minier en 1572 ;

![]() le

pigeonnier (1712) de la résidence du Verger (ou Butte du bourg). Cet édifice dépend de

l'ancienne châtellenie de Mauves. Ce bien ecclésiastique est vendu et

passe à la famille de Trebillard de La Relandière (officiers de marine et

membres de la Chambre des Comptes). Les Trebillard vendent le Verger aux

Ploteau alliés aux Cocaud du Verger. Tous les anoblis précités avaient

droit de prééminences en l'église de Mauves-sur-Loire. Leurs armoiries

figuraient sur la ceinture intérieure (ou "litre") de la vieille

église remplacée en 1850 par l'actuelle ;

le

pigeonnier (1712) de la résidence du Verger (ou Butte du bourg). Cet édifice dépend de

l'ancienne châtellenie de Mauves. Ce bien ecclésiastique est vendu et

passe à la famille de Trebillard de La Relandière (officiers de marine et

membres de la Chambre des Comptes). Les Trebillard vendent le Verger aux

Ploteau alliés aux Cocaud du Verger. Tous les anoblis précités avaient

droit de prééminences en l'église de Mauves-sur-Loire. Leurs armoiries

figuraient sur la ceinture intérieure (ou "litre") de la vieille

église remplacée en 1850 par l'actuelle ;

![]() 4

moulins

dont la Fosse-Garreau, du Bourg et Drouillet. Le

moulin du bourg (XV-XVIIIème siècle), situé chemin du Vieux-Moulin, relevait jadis de la seigneurie du Bois-d'Avaugour.

Le moulin du Drouillet (1845), propriété de la famille Bonnet en 1845, est

transformé en minoterie dans les années 1930 et devient la propriété de

la famille Rousseau. Il cesse ses activités en 1968 ;

4

moulins

dont la Fosse-Garreau, du Bourg et Drouillet. Le

moulin du bourg (XV-XVIIIème siècle), situé chemin du Vieux-Moulin, relevait jadis de la seigneurie du Bois-d'Avaugour.

Le moulin du Drouillet (1845), propriété de la famille Bonnet en 1845, est

transformé en minoterie dans les années 1930 et devient la propriété de

la famille Rousseau. Il cesse ses activités en 1968 ;

A signaler aussi :

![]() des

fouilles archéologiques ont révélé l'existence de nombreuses

constructions anciennes : villas, temple, théâtre gallo-romain ;

des

fouilles archéologiques ont révélé l'existence de nombreuses

constructions anciennes : villas, temple, théâtre gallo-romain ;

![]() le

domaine de la Verdière. Propriété de la famille Bonnet puis de la famille

Le Deist de Kerivalant, alliée aux de Courtoux, Mercier et Bellabre ;

le

domaine de la Verdière. Propriété de la famille Bonnet puis de la famille

Le Deist de Kerivalant, alliée aux de Courtoux, Mercier et Bellabre ;

![]() le

domaine de la Duhazière. Propriété des familles Carré de Luzançay et

Legouais (ou Le Gouais au milieu du XIXème siècle) ;

le

domaine de la Duhazière. Propriété des familles Carré de Luzançay et

Legouais (ou Le Gouais au milieu du XIXème siècle) ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de MAUVES-SUR-LOIRE

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.