|

Bienvenue chez les Landudalais |

LANDUDAL |

Retour page d'accueil Retour Canton de Briec

La commune de Landudal ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de LANDUDAL

Landudal vient du breton « lan » (ermitage) et de saint Tugdual, saint ayant débarqué de Grande-Bretagne et vénéré par les Bretons sous le nom de Saint Pabu. Il fut évêque de Tréguier.

Landudal est un démembrement de la paroisse primitive de Briec. Un lieu dit « Tref Budgual » ou « Tref Tudgual », situé dans la paroisse de Briec, fait partie des donations faites par le roi Gradlon à l’abbaye de Landévennec.

En effet, le Cartulaire de Landévennec nous dit que le roi Gradlon, à l'occasion de la mort de son fils Rivalen, donna à saint Guénolé, entr'autres propriétés, trois trefs, dont tref Bug dual ; il nous paraît tout naturel d'identifier ce nom, avec celui de Landudal ou Lantugdual. Toujours est-il que la paroisse est dédiée à saint Tugdual, et une statue du Saint, du XVIème siècle, porte sur son socle le nom de St TVDOEL. Ce saint Tugdual est-il le grand Saint du Tréguier ? M. de la Borderie serait d'avis d'admettre deux saints de ce nom, dont un appartiendrait à la région de Cornouaille.

Landudal dépendait autrefois de l'ancien évêché de Cornouaille et demeura trève de Briec jusqu'en 1825, époque où elle fut érigée en paroisse par ordonnance du 7 Octobre. Il y avait, au bourg, deux chapelles à 200 mètres de distance : celle de Saint-Tugdual, siège de l'ancienne paroisse, et celle de Notre-Dame de Populo ou de Sainte-Anne ; c'est cette dernière qui fut choisie pour église paroissiale, probablement parce qu'elle était plus vaste et en moins mauvais état. La commune de Landudal n’est créée qu’en 1901.

On rencontre les appellations suivantes : Tref Budgual (au XIème siècle), Lantudoal (en 1541), Landugdoal (en 1547).

Note : Au moment de la Révolution, M. Philippe, vicaire de Landudal, refusa le serment, et demeura dans la paroisse de Briec, se cachant pour y exercer le saint ministère. Malgré l'intrus Goraguer, il y était encore le 9 Germinal IV (29 Mai 1796), mais il dut mourir avant le Concordat. Liste non exhaustive des RECTEURS DEPUIS L'ÉRECTION DE LA PAROISSE DE LANDUDAL : - En 1828-1831. Hervé Le Floc'h, d'Edern. - En 1831-1837. Olivier Cantinat, de Tréflaouénan. - En 1837-1840. Alain Buzaré, de Hanvec. - En 1840-1843. Grégoire Riou, de Plonéour-Lanvern. - En 1843-1855. René Coadou, de Plogonnec. - En 1855-1856. Guillaume Le Goff, de Poullaouen. - En 1856-1860. Guillaume Bariou, de Beuzec-Conq. - En 1860-1872. Michel Bouch, de Mespaul. - En 1872-1878. Pierre-Claude Baron, de Saint-Urbain. - En 1878-1899. Victor Le Bihan, de Guipavas. - En 1899-1903. François-Louis Jaffrès, de Lampaul-Guimiliau. - En 1903-1906. Paul Belbéoc'h, de Ploaré. - En 1906. Pierre-Auguste Lesvenan, de Plougonvelin, ... Liste non exhaustive des VICAIRES DE LANDUDAL : - En 1878. Vincent Le Maout. - En 1880. Jean-Marie Quioc. - En 1882. Yves-Marie Pouliquen. - En 1883. Vincent Olu. - En 1886. François-Marie Rousvoal. - En 1890. Théophile Cocaign. - En 1896. Henri Didou. - En 1902. Jean-François Cabioc'h. - En 1910. Jean-Marie Picard, ... (Archives du diocèse de Quimper et de Léon).

![]()

PATRIMOINE de LANDUDAL

![]() l'église

Notre-Dame-de-Populo (1539-1548), ancienne chapelle édifiée par les seigneurs de

Quélen. Elle est restaurée en 1706. L'édifice comprend, précédée d'une tour amortie par

un dôme, une nef très courte, un transept et un choeur avec chevet à

noues multiples. L'édifice appartient au XVIème siècle, à l'exception du

clocher qui date du début du XVIIIème siècle. Le

clocher a une balustrade saillante et une flèche à deux dômes

superposés. A la fin du

XIXème siècle, tout près de la porte Ouest, contre le mur d'angle du

cimetière, se trouvait une cuve baptismale retirée de l'église, séparée

de sa base par une rupture irrégulière du fût où on pouvait lire :

"CE : PRESANT ... LAN : 1580". Le côté Nord est tout

particulièrement remarquable par le grand développement du bras du

transept, dans lequel on pénètre par une porte fort artistique accostée

de deux pilastres ou deux grosses colonnettes rondes ornées de losanges en

creux, avec tailloirs surmontés d'une couronne comtale d'où surgit la

continuation du pilastre formant base de pinacle contournée en spirale, la

pyramide de couronnement étant garnie de multiples crossettes. Au-dessus de

la double nervure prismatique qui encadre la porte s'élève une riche

contrecourbe saillante rehaussée de crochets en feuilles de chardon. Plus

haut que le fleuron du sommet, une inscription gothique donne cette

touchante invocation : "Maria Mater gratiae - Tu nos ah hoste

protege". Puis sur l'ensemble du pignon, autour et au-dessus de la

grande fenêtre flamboyante, sont trois écussons frustes et trois autres

martelés. Il ne faut manquer de noter les deux contreforts d'angle, avec

leurs niches creusées et leurs dais finement fouillés, puis deux

premières gargouilles bien saillantes et admirablement galbées,

de secondes gargouilles sous forme de lions tenant une proie et traversant

la base des clochetons, et ces clochetons très élevés retenus stables et

dans leur aplomb par une sorte de linteau qui les relie au rampant du

gâble. Cette même disposition de contreforts, niches, gargouilles,

clochetons, se retrouve au transept Sud et aux angles des pans coupés de

l'abside. Les pignons aigus de ces pans coupés sont encore fort

intéressants par leurs crosses feuillagées, leurs fleurons et les

écussons frustes qui y sont prodigués. A l'angle rentrant Ouest du

transept Sud, on trouve une autre porte monumentale, en tout semblable à

celle du nord, sauf que les pilastres et les pinacles, au lieu d'être

ronds, sont carrés avec nervures prismatiques. Au-dessus, un beau panneau

donne une inscription en cinq lignes et demie. Mais comme cette inscription

est un complément et une suite d'une autre inscription intérieure, au

côté Nord du choeur, il est préférable de donner auparavant cette

première inscription, qui est en caractères gothiques : "Jehan :

seigneur : de : Quelen : et : du : vieulx Chastel : et : Damoeselle : Marie

: de Kergoet sa campaigne : ont facict faire : ceste : chapelle en l'honneur

: de Nostre Da : de Populo : Lan M : Vcc XXXIX .. Laurens : Lysien : Myseur".

L'inscription extérieure est en capitales, moitié romaines, moitié

gothiques : "L : M : Vc : XLVIII : DECEDA : JEHAN : SEIGNEUR DE :

QVELEN : ET : DU : VIE : CHASTEL : LORS COMANCA : FRANCOYS : SON : FILS : ET

: DAMOISELLE ANNE : DV : QUELENNEC : SA : COPAIGNE : A : FAIRE : PARACHEVER

: CESTE : CHAPELLE". (J. M. Abgrall). Le vitrail est l'oeuvre du maître

verrier quimpérois Pierre Toulchoat. L'église abrite les statues de

Notre-Dame de Populo, saint Nicolas, saint Yves (en robe et manteau

d'official), saint Hervé, saint Roch,

sainte Barbe, saint Jean-Baptiste et une Descente de Croix ;

l'église

Notre-Dame-de-Populo (1539-1548), ancienne chapelle édifiée par les seigneurs de

Quélen. Elle est restaurée en 1706. L'édifice comprend, précédée d'une tour amortie par

un dôme, une nef très courte, un transept et un choeur avec chevet à

noues multiples. L'édifice appartient au XVIème siècle, à l'exception du

clocher qui date du début du XVIIIème siècle. Le

clocher a une balustrade saillante et une flèche à deux dômes

superposés. A la fin du

XIXème siècle, tout près de la porte Ouest, contre le mur d'angle du

cimetière, se trouvait une cuve baptismale retirée de l'église, séparée

de sa base par une rupture irrégulière du fût où on pouvait lire :

"CE : PRESANT ... LAN : 1580". Le côté Nord est tout

particulièrement remarquable par le grand développement du bras du

transept, dans lequel on pénètre par une porte fort artistique accostée

de deux pilastres ou deux grosses colonnettes rondes ornées de losanges en

creux, avec tailloirs surmontés d'une couronne comtale d'où surgit la

continuation du pilastre formant base de pinacle contournée en spirale, la

pyramide de couronnement étant garnie de multiples crossettes. Au-dessus de

la double nervure prismatique qui encadre la porte s'élève une riche

contrecourbe saillante rehaussée de crochets en feuilles de chardon. Plus

haut que le fleuron du sommet, une inscription gothique donne cette

touchante invocation : "Maria Mater gratiae - Tu nos ah hoste

protege". Puis sur l'ensemble du pignon, autour et au-dessus de la

grande fenêtre flamboyante, sont trois écussons frustes et trois autres

martelés. Il ne faut manquer de noter les deux contreforts d'angle, avec

leurs niches creusées et leurs dais finement fouillés, puis deux

premières gargouilles bien saillantes et admirablement galbées,

de secondes gargouilles sous forme de lions tenant une proie et traversant

la base des clochetons, et ces clochetons très élevés retenus stables et

dans leur aplomb par une sorte de linteau qui les relie au rampant du

gâble. Cette même disposition de contreforts, niches, gargouilles,

clochetons, se retrouve au transept Sud et aux angles des pans coupés de

l'abside. Les pignons aigus de ces pans coupés sont encore fort

intéressants par leurs crosses feuillagées, leurs fleurons et les

écussons frustes qui y sont prodigués. A l'angle rentrant Ouest du

transept Sud, on trouve une autre porte monumentale, en tout semblable à

celle du nord, sauf que les pilastres et les pinacles, au lieu d'être

ronds, sont carrés avec nervures prismatiques. Au-dessus, un beau panneau

donne une inscription en cinq lignes et demie. Mais comme cette inscription

est un complément et une suite d'une autre inscription intérieure, au

côté Nord du choeur, il est préférable de donner auparavant cette

première inscription, qui est en caractères gothiques : "Jehan :

seigneur : de : Quelen : et : du : vieulx Chastel : et : Damoeselle : Marie

: de Kergoet sa campaigne : ont facict faire : ceste : chapelle en l'honneur

: de Nostre Da : de Populo : Lan M : Vcc XXXIX .. Laurens : Lysien : Myseur".

L'inscription extérieure est en capitales, moitié romaines, moitié

gothiques : "L : M : Vc : XLVIII : DECEDA : JEHAN : SEIGNEUR DE :

QVELEN : ET : DU : VIE : CHASTEL : LORS COMANCA : FRANCOYS : SON : FILS : ET

: DAMOISELLE ANNE : DV : QUELENNEC : SA : COPAIGNE : A : FAIRE : PARACHEVER

: CESTE : CHAPELLE". (J. M. Abgrall). Le vitrail est l'oeuvre du maître

verrier quimpérois Pierre Toulchoat. L'église abrite les statues de

Notre-Dame de Populo, saint Nicolas, saint Yves (en robe et manteau

d'official), saint Hervé, saint Roch,

sainte Barbe, saint Jean-Baptiste et une Descente de Croix ;

Nota 1 : L'origine de cette chapelle a sa légende, comme si elle remontait aux Croisades, et cependant elle ne date que du commencement du XVIème siècle. Cette légende est empruntée à celle de Notre-Dame de Belean, au diocèse de Vannes. Voici comment elle était racontée par M. le comte de Kerguélen, vers 1855 : « Une tradition, encore toute vivante dans le pays, raconte que le Sr. de Quélen, se rendant en pèlerinage en Terre-Sainte, avec un domestique breton, fut fait prisonnier par les Turcs. Les pirates, poursuivis par un vaisseau du Roi, prirent le parti de se défaire de leurs prisonniers, et dans la pensée de les retrouver, les enfermèrent dans un coffre en bois qu'ils jetèrent à la mer. Dans cette situation critique, le Sgr. de Quélen fit voeu de bâtir une église à Notre-Dame de Populo, s'il échappait à ce danger. Après avoir été longtemps ballotté par les flots, le coffre sembla s'arrêter sur la terre ferme. " Seigneur, dit le domestique, je crois entendre chanter le coq de Kersaviou ". Des passants ont aperçu le coffre ; il s'ouvre sous leurs efforts, et les deux voyageurs se retrouvent dans leur paroisse de Landudal ». C'est bien l'histoire du chevalier du Garo à Bélean ; mais, pour Landudal, il y a une variante, ce n'est pas le domestique du seigneur qui l'aurait accompagné, mais bien son gardien, qui était turc, et qu'on s'empressa d'enterrer sur le lieu même où il fut trouvé, non loin du bourg, où l'on planta une croix qui s'y voyait encore, il n'y a pas longtemps, sur le chemin de Landudal à Briec, et s'appelait Croaz-an-Turc. Mais cette croix ne se saluait pas, par horreur pour la doctrine du Croissant. M. de Kerguélen ajoutait, selon les on dit de la paroisse, et ceci paraît plus vraisemblable, que « le chevalier de Quélen, fidèle à sa promesse, voulut faire bâtir une chapelle ; mais la fabrique s'y opposa, parce qu'il existait déjà une église au bourg, et qu'on ne voulait pas d'une charge inutile. Le Sr. de Kélen insista, en disant que la construction de cette chapelle inutile constaterait d'autant mieux le miracle qu'il voulait rappeler ». Le coffre qui avait ramené le Sgr. de Quélen fut longtemps conservé dans l'église de Notre-Dame de Populo, et s'y voyait encore au commencement du XIXème siècle ; mais, écrit M. du Marchallach, vers 1855, « il fut brûlé récemment sur les ordres du Curé de Briec, pour effacer un souvenir qui rattachait trop les paroissiens à leur trève de Landudal ». Quoi qu'il en soit, cette chapelle de Notre-Dame, aujourd'hui église paroissiale, est un édifice vraiment noble et monumental, tout construit en belles pierres de taille, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, avec d'excellentes sculptures sur les façades Nord et Sud et sur l'abside ; la façade Ouest est plus sobre, ayant été presque entièrement refaite lorsqu'on construisit le clocher au XVIIIème siècle ; l'ensemble a le caractère de la dernière période du style gothique. Le côté Nord est tout particulièrement remarquable par le grand développement du bras du transept, dans lequel on pénètre par une porte fort artistique accostée de deux pilastres ou deux grosses colonnettes rondes ornées de losanges en creux, avec tailloirs surmontés d'une couronne comtale d'où surgit la continuation du pilastre formant base de pinacle contournée en spirale, la pyramide de couronnement étant garnie de multiples crossettes. Au-dessus de la double nervure prismatique qui encadre, la porte s'élève une riche contrecourbe saillante rehaussée de crochets en feuilles de chardon. Plus haut que le fleuron du sommet, une inscription gothique donne cette touchante invocation : Maria Mater gratiae - Tu nos ab hoste protege. Puis sur l'ensemble du pignon, autour et au-dessus de la grande fenêtre flamboyante, sont trois écussons frustes et trois autres martelés. Il ne faut pas manquer de noter les deux contreforts d'angle, avec leurs niches creusées et leurs dais finement fouillés, puis deux premières gargouilles bien saillantes et admirablement galbées, de secondes gargouilles sous forme de lions tenant une proie et traversant la base des clochetons, et ces clochetons très élevés retenus stables et dans leur aplomb par une sorte de linteau qui les relie au rampant du gâble. Cette même disposition de contreforts, niches, gargouilles, clochetons, se retrouve au transept Sud et aux angles des pans coupés de l'abside. Les pignons aigus de ces pans coupés sont encore fort intéressants par leurs crosses feuillagées, leurs fleurons et les écussons frustes qui y sont prodigués. A l'angle rentrant Ouest du transept Sud, on trouve une autre porte monumentale, en tout semblable à celle du Nord, sauf que les pilastres et les pinacles, au lieu d'être ronds, sont carrés avec nervures prismatiques. Au-dessus, un beau panneau encadré donne une inscription en cinq lignes et demie. Mais comme cette inscription est un complément et une suite d'une autre inscription intérieure, au côté Nord du choeur, il est préférable de donner auparavant cette première inscription qui est en caractères gothiques : Jehan : seigneur : de : Quelen : et : du : vieulx Chastel : et : Damoeselle : Marie : de : Kergoet sa compaigne : ont faict faire : ceste : chapelle en l'honneur : de Nostre Da : de Populo : Lan M : Vcc XXXIX .. Laurens : Lysien : Myseur. L'inscription extérieure est en capitales, moitié romaines, moitié gothiques : L : M : Vc : XLVIII : DECEDA : JEHAN : SEIGNEUR DE : QVELEN : ET : DU : VIE : CHASTEL : LORS : COMANCA : FRANCOYS : SON : FILS : ET : DAMOISELLE ANNE : DV : QUELENNEC : SA : COPAIGNE : A : FAIRE : PARACHEVER : CESTE : CHAPELLE. C'est un sentiment de piété filiale rappelé en des termes pleins de simplicité et de noblesse. Le clocher, dans le genre de ceux du XVIIème siècle, a une balustrade saillante et une flèche à deux dômes superposés. Tout près de la porte Ouest, contre le mur d'angle du cimetière, est une cuve baptismale retirée de l'église, séparée de sa base par une rupture irrégulière du fût. On y lit : CE : PRESANT … LAN : 1580. Dans le cimetière, près d'un if trois ou quatre fois séculaire, gît une côte de baleine, longue de 3 mètres. Est-ce un ex-voto apporté par un marin à Notre-Dame de Populo ? Intérieur : A l'intérieur on peut remarquer les murs bien appareillés en pierres de taille, et l'inscription commémorative déjà citée, encadrée dans un beau panneau. On y conserve aussi quelques bonnes vieilles statues, qui y sont en vénération : Notre-Dame de Populo, — saint Guillaume, — saint Durlou (Gurloës) en robe et manteau de moine, montrant une plaie qu'il a au genou, — saint Nicolas, — saint Roch, — saint Yves en robe et manteau d'official aux plis artistiques indiquant la fin du Moyen-Age et le commencement de la Renaissance. Au bas du bourg, sur le bord de la route de Briec, est la fontaine de Notre-Dame de Populo, abritée par un petit édicule gothique (M. Abgrall).

![]() l'église

Saint-Tugdual. Il s'agit de l'ancienne église paroissiale de Landudal, mais

actuellement le service se fait à l'ancienne chapelle Notre-Dame de Populo.

Il s'agit d'un édifice en forme de tau du début du XVIème siècle et

restauré en 1706 (voir l'inscription sur l'aile Sud) avec un arc diaphragme

séparant la nef d'un choeur à abside peu saillante. Les cloches datent de

1634 et 1710. Dans la maîtresse-vitre on trouvait à la fin du XIXème

siècle quelques restants de vitraux peints représentant le crucifiement de

Notre-Seigneur. L'église abrite une poutre de gloire et les statues de saint

Tugdual, Notre-Dame de Pitié, la Vierge-Mère, saint Herbot,

saint Eloi, saint Médard, saint André en croix, saint Urlo, saint

Sébastien, sainte martyre et un Crucifix. A noter que sur la poutre

transversale de la nef se trouve une représentation de Notre-Seigneur en

croix entre la Sainte-Vierge et Saint-Jean ;

l'église

Saint-Tugdual. Il s'agit de l'ancienne église paroissiale de Landudal, mais

actuellement le service se fait à l'ancienne chapelle Notre-Dame de Populo.

Il s'agit d'un édifice en forme de tau du début du XVIème siècle et

restauré en 1706 (voir l'inscription sur l'aile Sud) avec un arc diaphragme

séparant la nef d'un choeur à abside peu saillante. Les cloches datent de

1634 et 1710. Dans la maîtresse-vitre on trouvait à la fin du XIXème

siècle quelques restants de vitraux peints représentant le crucifiement de

Notre-Seigneur. L'église abrite une poutre de gloire et les statues de saint

Tugdual, Notre-Dame de Pitié, la Vierge-Mère, saint Herbot,

saint Eloi, saint Médard, saint André en croix, saint Urlo, saint

Sébastien, sainte martyre et un Crucifix. A noter que sur la poutre

transversale de la nef se trouve une représentation de Notre-Seigneur en

croix entre la Sainte-Vierge et Saint-Jean ;

Nota 2 : Dans le bourg même, outre l'église de Notre-Dame de Populo, existe une autre chapelle, presque aussi grande, moins haute et moins riche, mais du même style et devant être de la même époque, antérieure probablement de 15 ou 20 ans. — Elle est sous le vocable de saint Tugdual, patron de la paroisse, et a dû être pendant quelque temps église paroissiale. Dans la maîtresse-vitre, on trouve quelques restants de vitraux peints représentant le crucifiement de Notre Seigneur. Belle statue en pierre de saint Tugdual, haute de 1 m. 90, en dalmatique, chape, étole croisée, mitre, bénissant de la main droite et tenant de la gauche une croix papale à triple croisillon ; au haut de la hampe pend une petite draperie ou sudarium. Sur le socle est l'inscription St TUDOEL, — Sur le cul-de-lampe, longue inscription gothique : Virtutum : patrie : celestis : gloria : presul - hoc : unam : ut : nostri : sis : memor ipse rogo. Outre cette statue, du saint Patron, on en voit encore un grand nombre, les unes dans leurs niches ou sur leurs culs-de-lampe, les autres posées à terre ou même reléguées dans la petite sacristie, Ce sont : la Vierge-Mère, Notre-Dame de Pitié, saint Sébastien, Ecce-Homo, saint Eloi, saint Herbot représenté en moine avec un enfant et un chien enragé à ses pieds, une sainte ayant les mains jointes, une autre sainte tenant un livre, saint Médard évêque et un autre Saint évêque, saint André en croix, incorrect mais imposant ; puis un groupe du Rosaire, Notre-Dame entre saint Dominique et sainte Catherine de Sienne, peut-être le plus ancien du pays, car il est certainement du XVIème siècle. Enfin, sur le tref ou poutre transversale de la nef, est la représentation de Notre Seigneur en croix entre la Sainte Vierge et saint Jean (M. Abgrall).

![]() le

calvaire du cimetière de Landudal (XVIème siècle), restauré au XXème

siècle. Il provient du placitre de l'ancienne église paroissiale de

Landudal ;

le

calvaire du cimetière de Landudal (XVIème siècle), restauré au XXème

siècle. Il provient du placitre de l'ancienne église paroissiale de

Landudal ;

![]() le

calvaire de la chapelle Saint-Yves (1605), avec saint Yves et une Pietà.

Saint-Yves est vêtu d'un surplis, avec capuce sur la tête, et par dessus

une barrette. D'une main il tient un rouleau, et de l'autre une escarcelle,

ou plus probablement un livre suspendu dans une gaine ;

le

calvaire de la chapelle Saint-Yves (1605), avec saint Yves et une Pietà.

Saint-Yves est vêtu d'un surplis, avec capuce sur la tête, et par dessus

une barrette. D'une main il tient un rouleau, et de l'autre une escarcelle,

ou plus probablement un livre suspendu dans une gaine ;

![]() d'autres

croix ou vestiges de croix : Presbytère (1956), croix de mission (XVIème

siècle, 1957) et la Croaz an turc (Croix du turc), située sur la

paroisse de Landudal, non loin du bourg. Voici à quelle occasion cette dernière

croix aurait été élevée : "Au commencement du XVIème siècle, Jehan, sgr de

Quelen et du Vieux Chastel, se rendant en pèlerinage en terre sainte, fut fait

prisonnier par des pirates turcs, enfermé dans un coffre en bois confié à la

garde d'un soldat turc, en attendant d'être exécuté. S'étant recommandé à la

Vierge et ayant fait vœu, s'il pouvait échapper au danger, d'élever une chapelle

à Notre-Dame de Populo, il se trouva miraculeusement transporté dans son manoir

de Kersaviou, à Landudal, avec son gardien. Les paysans enfoncèrent le coffre,

délivrèrent leur seigneur et tuèrent le turc qu'ils enterrèrent en terre

profane, mais en mettant sur sa tombe cette croix que, par haine du mécréant,

ils ne veulent pas saluer. La chapelle de N.-D. de Populo subsiste encore et

porte cette inscription : JEHAN. SEIGNR DE. QVELEN. ET. DV. VIEVXCHASTEL. ET.

DAMOISELLE MARIE. DE. KERGOAT. SA, COMPAIGNE. ONT. FAICT. FAIRE. CESTE.

CHAPELLE. EN. LHONR DE DIEV. ET. DE. N. D. DE. POPVLO. LAN. MVccXXXVIIII. Jusque

vers 1830 se conservait dans la chapelle le coffre de bois dans lequel avait été

renfermé le sr de Quélen" ;

d'autres

croix ou vestiges de croix : Presbytère (1956), croix de mission (XVIème

siècle, 1957) et la Croaz an turc (Croix du turc), située sur la

paroisse de Landudal, non loin du bourg. Voici à quelle occasion cette dernière

croix aurait été élevée : "Au commencement du XVIème siècle, Jehan, sgr de

Quelen et du Vieux Chastel, se rendant en pèlerinage en terre sainte, fut fait

prisonnier par des pirates turcs, enfermé dans un coffre en bois confié à la

garde d'un soldat turc, en attendant d'être exécuté. S'étant recommandé à la

Vierge et ayant fait vœu, s'il pouvait échapper au danger, d'élever une chapelle

à Notre-Dame de Populo, il se trouva miraculeusement transporté dans son manoir

de Kersaviou, à Landudal, avec son gardien. Les paysans enfoncèrent le coffre,

délivrèrent leur seigneur et tuèrent le turc qu'ils enterrèrent en terre

profane, mais en mettant sur sa tombe cette croix que, par haine du mécréant,

ils ne veulent pas saluer. La chapelle de N.-D. de Populo subsiste encore et

porte cette inscription : JEHAN. SEIGNR DE. QVELEN. ET. DV. VIEVXCHASTEL. ET.

DAMOISELLE MARIE. DE. KERGOAT. SA, COMPAIGNE. ONT. FAICT. FAIRE. CESTE.

CHAPELLE. EN. LHONR DE DIEV. ET. DE. N. D. DE. POPVLO. LAN. MVccXXXVIIII. Jusque

vers 1830 se conservait dans la chapelle le coffre de bois dans lequel avait été

renfermé le sr de Quélen" ;

![]() le moulin de Kerolven (XXème siècle) ;

le moulin de Kerolven (XXème siècle) ;

A signaler aussi :

![]() les vestiges de

cavalier à l'Anguipède à Buzudic (époque gallo-romaine) ;

les vestiges de

cavalier à l'Anguipède à Buzudic (époque gallo-romaine) ;

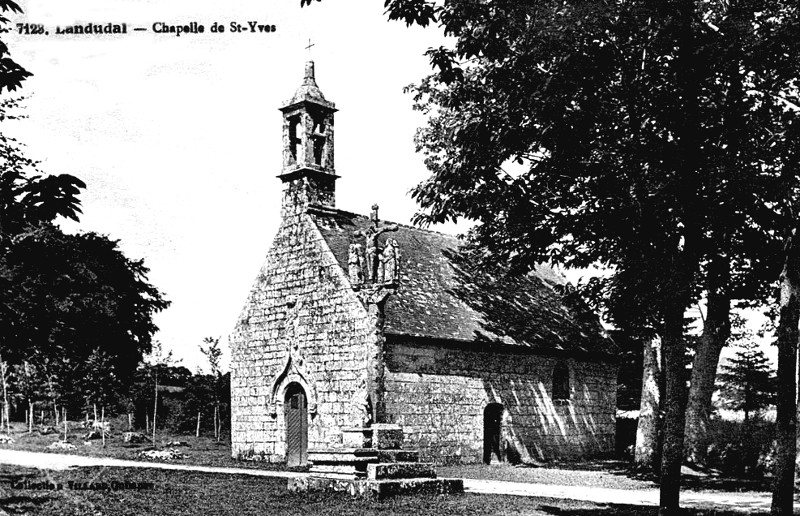

![]() l'ancienne chapelle

Sainte-Yves (1857), édifiée à l’emplacement d’une chapelle

bâtie en 1605 par les seigneurs de Tremarec. Elle fut bénite le 10

novembre 1858. Avant la Révolution, on vénérait dans cette chapelle la

relique d'un pouce de saint Yves renfermée dans un pouce en argent (Nomenclature

des Eglises et Chapelles du Finistère - chanoines Peyron et Abgrall,

fin du XIXème siècle) ;

l'ancienne chapelle

Sainte-Yves (1857), édifiée à l’emplacement d’une chapelle

bâtie en 1605 par les seigneurs de Tremarec. Elle fut bénite le 10

novembre 1858. Avant la Révolution, on vénérait dans cette chapelle la

relique d'un pouce de saint Yves renfermée dans un pouce en argent (Nomenclature

des Eglises et Chapelles du Finistère - chanoines Peyron et Abgrall,

fin du XIXème siècle) ;

Nota 3 : La chapelle de Saint-Yves fut bâtie en 1605, par le seigneur du manoir noble de Trémarec, acquis en 1680, par la famille de Kerguélen. On y conserve la relique du pouce d'une main de saint Yves, renfermé dans un reliquaire figurant le buste du Saint, qui est porté en procession, lors du Pardon auquel assiste toute la paroisse. Tombée en ruine, lors de la Révolution, la chapelle fut relevée en 1857 et bénite par Mgr. Sergent, le 10 Novembre 1858. Une autre petite chapelle se trouvait près du manoir de Trémarec, élevée à l'honneur de la Sainte Vierge par l'amiral de Kerguélen, en 1788 (Archives de la chapelle Saint-Yves). En la chapelle Saint-Yves, statue de ce Saint, formant groupe avec le riche et le pauvre. Saint Yves est debout, vêtu d'un surplis ou d'un surcot long à manches demi-larges, et, par dessus, d'un collet court avec capuchon. D'une main il tient un rouleau de parchemin ; il est coiffé d'une barrette peu profonde dont les coins sont à peine indiqués. Le pauvre est couvert d'une robe trouée sur les genoux et tombant presque sur ses pieds qui sont chaussés de gros souliers ; il porte une besace sur le bras et a son chapeau aplati sur la poitrine. Le riche est coiffé d'une toque posée sur le côté, avec le retroussis rabattu sur la nuque. Son vêtement ou surcot descend plus bas que les genoux, et ses manches à crevés passent par les fentes d'une sorte de manteau qui a un col rabattu. Une escarcelle est pendue à sa ceinture. Le pauvre gesticule des deux mains et tient la tête renversée ; le riche est plus modéré et ne gesticule que d'une seule main. Sur le placitre de la chapelle est une croix en pierre, portant la date de 1605, à laquelle est adossée une statue de saint Yves, vêtu d'un surplis, avec capuce sur la fête, et par-dessus une barrette. D'une main il tient un rouleau, et de l'autre une escarcelle, ou plus probablement un livre suspendu dans une gaîne (Archives du diocèse de Quimper et de Léon).

![]() l'ancien château de

Trémarec (XVIIème siècle), propriété successive des familles Trémarec (1426),

Kergadalen et Kerguelen au XVIIème siècle. On mentionne Rolland

Tremarcheuc (Trémarec) en 1426 ;

l'ancien château de

Trémarec (XVIIème siècle), propriété successive des familles Trémarec (1426),

Kergadalen et Kerguelen au XVIIème siècle. On mentionne Rolland

Tremarcheuc (Trémarec) en 1426 ;

![]() l'empreinte du

pied de Saint Eloi à Kermadoret, situé à 3 km Sud-Ouest du bourg. Il

s'agit d'une pierre à empreinte et à légende, portant la trace du pied de

saint Eloi, lequel y avait sa fontaine et sa statuette nichée dans un

arbre. Une pratique spéciale des gens du pays c'était d'y faire un

pèlerinage qu'ils appellent : "Pèlerinage des trois lundis" ;

l'empreinte du

pied de Saint Eloi à Kermadoret, situé à 3 km Sud-Ouest du bourg. Il

s'agit d'une pierre à empreinte et à légende, portant la trace du pied de

saint Eloi, lequel y avait sa fontaine et sa statuette nichée dans un

arbre. Une pratique spéciale des gens du pays c'était d'y faire un

pèlerinage qu'ils appellent : "Pèlerinage des trois lundis" ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de LANDUDAL

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.