|

|

Bienvenue ! |

Landerneau et l'état-civil sous la 1ère République. |

Retour page d'accueil Retour " Ville de Landerneau "

L'état-civil est remis aux communes : les municipalités ont la gestion des fabriques : Pillet et son bedeau : on continue à piller les églises : on supprime les chapelles, les cloches ; suppression de toute cérémonie religieuse sur la rue ; le port de la soutane est même interdit.

Pendant ces six semaines cl-élections, tous les incidents habituels en ces opérations, protestations, violences, surenchère électorale, fausses nouvelles, mirent le pays en effervescence ; puis il fallut appliquer les nombreuses lois votées entre le 10 août et le jour, où, suivant le mot de Robespierre, la République s'était glissée furtivement. Ce fut d'abord la prestation d'un nouveau serment, obligatoire pour tous les fonctionnaires et le clergé. A Landerneau, le 13 novembre, le maire, les officiers municipaux et les notables prêtèrent ce serment. Le 20 novembre, Pillet vint à la mairie, accompagné de ses cinq vicaires, Rabby, Rannou, Cadoret, Torret, Pouplard et de deux autres prêtres Coussin et Kergleus : la main sur la poitrine, ad pectus. comme on disait alors, ils prêtèrent le serment eux aussi : « Je jure d'être fidèle à la nation, de maintenir la liberté et l'égalité ou de mourir en les défendant ». C'est la formule que chacun d'eux écrivit sur le cahier des Délibérations, la faisant suivre de sa signature.

Ce même jour, le Conseil décidait d'appliquer la loi du 21 septembre 1792 qui remettait l'état-civil aux communes. A cet effet on élut deux notables, MM. Cornec et Le Guen qui furent proclamés par le maire « officiers publics », et qui auraient à recevoir et à inscrire les décès, naissances et mariages ; on décida que cette nomination serait publiée au prône le dimanche suivant par le « citoyen curé ». Lors du renouvellement de la municipalité, M. Cornec qui n'était pas réélu, fut remplacé par M. Le Bourg.

On se figure généralement que l'état-civil tel qu'il existe actuellement, a été organisé par la Législative. Mais, comme dit P. de La Gerce (Histoire Religieuse de la Révolution, T. 3. p. 38), la loi du 21 septembre ne se contentait pas de transporter à l'autorité séculière le droit d'enregistrer les mariages, les naissances et les décès ; elle entendait interdire tout registre de catholicité, toute publication de bans. Loin d'établir, comme on le fera plus tard, une simple démarcation entre la législation civile et la législation ecclésiastique, loin de laisser à l'Eglise son domaine et à la Société laïque le sien, elle confisquait tout et prohibait toutes paroles, toutes écritures, hormis celles marquées à l'estampille de l'Etat.

« Les municipalités seules, disait l'article 5 du titre VI, recevront les actes de naissance, mariage et décès, conserveront les registres. Défenses sont faites à toutes personnes de s'immiscer dans la tenue de registres et dans la réception des actes ».

Ce n'est pas sans intention que la loi de l'état-civil, bien des fois proposée durant toute la Législative, avait été votée le même jour que la loi du divorce : elle n'avait pour but que de faire passer cette dernière ; on le vit bien dans l'interprétation que lui donnèrent les révolutionnaires. Les évêques constitutionnels durent, en effet, communiquer à leur clergé des instructions précises au sujet des registres paroissiaux. A la fin d'octobre, Expilly publia une circulaire dans laquelle il donnait à ses curés les règles suivantes : inutile d'inscrire les décès, les cahiers des municipalités pouvant servir à ce sujet ; mais on devait inscrire les baptêmes, tout en laissant aux assistants la liberté de signer ou non l'acte dressé à la sacristie ; pour ce qui est des mariages, l'évêque accordait dispense générale de deux bans, et pour publier le troisième ban, nécessaire pour connaître des empêchements canoniques, on prendrait un biais ; on se contenterait d'annoncer que tel jour dans l'église paroissiale de X..., un tel et un tel recevront le sacrement du mariage ; de plus, on aurait soin de ne procéder au mariage religieux qu'après celui de la mairie. Il est indispensable, ajoutait-il avec raisons de constater qu'une personne a reçu le baptême, car ce sacrement ne peut se réitérer et il faut l'avoir reçu pour être admis aux autres. De même le sacrement du mariage ne peut se réitérer qu'à la condition de prouver qu'on est libre d'un premier lien.

Ce qui prouve bien qu'Expilly allait contre la volonté des législateurs, et on le lui reprochera lors de son procès, c'est que sa circulaire souleva une véritable tempête dans le Département. Le 6 novembre 1792, lit-on dans les cahiers de délibération du Conseil général de Brest, il est donné lecture au Conseil de la lettre d'Expilly, on la déclare contraire à la loi du 21 septembre, on examinera, dit-on, les motifs de l'évêque, mais en attendant, le Conseil s'oppose formellement à ce que les curés fassent aucune publication de bans : et tiennent aucun registre pour constater les baptêmes. Le 20 novembre, Pillet demande à la Commune « s'il peut continuer de publier les bans de ceux qui désireraient contracter le sacrement du mariage, à l'effet de connaître les empêchements purement canoniques, lorsque les contractants le demanderaient. ». La Commune répond :

« Le Conseil, ne considérant le mariage que comme contrat civil, déclare que le curé peut remplir comme au passé les formalités religieuses de son culte, peut faire toutes les publications qui ne sont pas en contravention avec l'article 3 de la section 2 du titre IV de la loi du 21 septembre dernier qui détermine le mode de constat de l'état-civil des citoyens ».

De plus, Pillet demande : « présence de qui, du curé ou de l'officier public, seront inhumés les citoyens qui ne suivent pas le culte catholique conformiste ? On lui répond que le curé doit s'abstenir s'il n'est pas requis par les parents, amis ou voisins du défunt ».

Jusqu'à ce moment, malgré les familles, Pillet et ses vicaires présidaient d'office les funérailles même de ceux qui avaient refusé les services des intrus ; la nouvelle organisation de l'état-civil était donc une délivrance pour ceux que Pillet appelle les citoyens « qui ne suivent pas le culte catholique conformiste ». Pour ce qui est des publications de bans, la répons accuse moins de sectarisme que celle du Conseil de Brest, mais elle est évasive.

Le 28 novembre, le maire se rend à la sacristie de Saint-Houardon, et, arrêtant les registres de décès, baptêmes et mariages, les fait transporter à la mairie. On lit en effet dans le cahier des décès :

« Nous Pierre-Louis Jacolot, maire de la ville et commune de Landerneau, assisté de Guillaume Adam, secréraire greffier et de Nicolas-Guillaume Leissègues, procureur, sur le réquisitoire de ce dernier avons clos et arrêté le présent registre servant à constater les décès, en exécution de l'article 1er du titre VI de la loi du 21 septembre dernier qui détermine le mode de constater l'état-civil des citoyens et ordonné qu'il sera transporté à la Maison commune pour être remis aux officiers publics. Landerneau, le 28 novembre 1792 et 1er de la R. F. ».

Le 30 novembre, le premier acte de décès est ainsi rédigé :

Se sont présentés devant nous, officiers publics, préposés pour constater l'état-civil des citoyens de la ville et commune de Landerneau, François Kermarec et Jean Morin, jardinier de profession, demeurant en cette ville et paroisse, lesquels nous ont déclaré que Jean-Marie Kermarec, né à Landerneau et âgé de 7 mois, fils du dit François Kermarec et de Constance Quéré, son épouse, mourut hier en la demeure de son père, rue de Plougastel. Après nous être assurés du décès sur le Lieu, nous avons rapporté le présent acte sous nos seings. — Cornec, Le Guen.

Pour les mariages et les naissances, les officiers publics inaugurent de nouveaux cahiers. Le premier mariage enregistré est du 6 janvier 1793.

« Ce jour, 6 janvier 1793, 2ème de la République se sont présentés :

Le citoyen Pierre-Marie Ruellan, majeur, fils de François Ruellan et de Louise Pengam, veuf de Marie-Mathilde Guillou, originaire de la ci-devant paroisse de Beuzit, et demeurant en cette paroisse et ville, d'une part.

Et la citoyenne Marie-Noëlle Compagne, âgée de 23 ans, fille du citoyen Jacques-Campagne et de Denise Coroller, originaire de Brest, demeurant en cette ville depuis 3 mois, d'autre part.

Lesquels en présence de Jacques Compagne, tailleur, âgé de 63 ans, père de la future, demeurant à Brest, de Charles Fontenay, âgé de 24 ans, officier au 77ème d'infanterie, en garnison en cette ville, de Pierre Lamotte, âgé de 22 ans, chapelier, demeurant en cette ville, et Joseph Le Bozec, 22 ans, tanneur, amis des parties.

Après lecture de l'acte de publication de leurs bans du 23 décembre dernier et de leurs extraits baptistaires, ne s'étant présenté nulle opposition, ant déclaré mutuellement se prendre en mariage.

En conséquence, nous, officiers publics, avons déclaré au nom de la loi aux dits citoyen Pierre-Marie Ruellan et citoyenne Marie-Noëlle Campagne qu'ils sont unis en mariage, et ont les parties et témoins signé avec nous ».

Du même jour est le premier constat de naissance :

« Le citoyen Joseph-Marie Tugdual Bodros, âgé de 26 ans, menuisier, demeurant en la ville et paroisse de Landerneau, déclare que Marie-Louise Corre, sa femme est accouchée d'une fille qu'il nous a présentée et à laquelle il a donné pour prénoms Marie-Catherine, ce qui nous a été attesté par le citoyen Tugdual Bodros, âgé de 68 ans, aïeul de l'enfant, et par le citoyen Adam, greffier de la municipalité, demeurant aussi en cette ville. Témoins qui signent avec le père déclarant et avec nous. Ce jour, 6 janvier 1793, cinq heures de relevée... Le Bourg ».

Quant à Pillet, il a pris lui aussi un nouveau registre pour inscrire les baptêmes et les mariages. Jusqu'au 6 janvier 1793, il a inscrit déjà 6 baptêmes : c'est dire que l'état-civil a de la peine à entrer dans les moeurs ; en effet, en comptant les baptêmes d'enfants enregistrés par Pillet, et les naissances enregistrées à la mairie, on remarque pour les premiers 6 mois que l'état-civil ne reçoit que une sur dix des naissances. La formule employée par Pillet n'a pas varié ; on constate seulement que, en dehors de la signature du prêtre qui a baptisé, il y a tantôt des signatures de témoins, et que tantôt il n'y en a point. Dans l'acte de mariage, même constatation pour les signatures, et quant à la formule, il y a cette seule variante : « En conséquence du mariage civil contracté devant la municipalité de Landerneau ; et dispense ne deux bans obtenus de l'ordinaire ». Mais voici que la Société des Amis de la Liberté et de l'Egalité poursuit le clergé constitutionnel et l'accuse de violer la loi. Ce qui se passe à Landerneau se produit à Brest et dans toute la France et bientôt la Convention retentit de plaintes contre le clergé « dont les publications de bans sont une insurrection contre la loi qu'ils ont juré de défendre et de maintenir ». Le 22 janvier 1793, le Conseil exécutif provisoire de la Convention lance la proclamation suivante :

« Au nom de la Nation, le Conseil exécutif provisoire fait défense à tous les évêques de la République d'ordonner aux curés, vicaires et autres prêtres du culte catholique et à ceux-ci de dresser sous quelque prétexte que ce soit, des actes de baptême et de sépulture, de publier aucun ban de mariage, d'entreprendre rien qui soit contraire au décret du 21 septembre, relatif au mode de constater l'état-civil des citoyens comme aussi d'exiger avant de donner la bénédiction nuptiale des conditions que la loi ne commande pas ; leur enjoint de se borner dans l'administration des sacrements du baptême et de mariage aux cérémonies purement religieuses ; enjoint également à tous les évêques qui, dans leurs mandements, se sont écartés de ces principes, de les retirer sur le champ et défend à tous les ecclésiastiques de les mettre à exécution sous peine d'être poursuivis comme réfractaires à la Loi ; recommande aux corps administratifs de veiller à l'exécution de la présente proclamation et de la notifier aux évêques de leur ressort, de l'inscrire sur les registres de leurs délibérations, de la faire imprimer et afficher, et de la transmettre aux municipalités de leur arrondissement pour la notifier de même aux curés de leur commune et de la faire publier et afficher ».

La proclamation fut publiée à son de caisse à Landerneau ; Pillet dut la lire au prône, mais il ne l'observa pas. Il inscrivit comme auparavant les baptêmes et mariages, mais à partir de la fin de février, il 'n'y a plus au bas des actes d'autres signatures que la sienne ou celle d'un de ses vicaires ; ces actes eux-mêmes deviennent de plus en plus courts. Pour les baptêmes, voici comment ils sont enregistrés : « Le 19 mai, j'ai baptisé Yves-Marie Le Gall ; le père est François Le Gall, et la mère Jacquette Gouriou. Rannou, vicaire ». Il n'est plus question de parrain et de marraine. Quant aux mariages, ils sont rares, ce sont surtout des mariages de militaires ; du 30 avril au 10 septembre 1793, on ne compte qu'un seul mariage, dont l'acte est ainsi rédigé : « Ont épousé en face d'église, Guillaume Golias, fils de Jean et de Jeanne Tromeur, de Loperec, d'une part, et Marie Le Guen, fille de Jean et de Marie Gourmelon, de Saint-Julien de Landerneau » Pillet, curé.

Les difficultés vont surgir surtout de la défense édictée par la proclamation « d'exiger avant la bénédiction nuptiale des conditions que la loi ne commande pas ». On ne peut demander aux futurs époux s'ils appartiennent à des cultes différents, s'ils sont baptisés ; on ne peut même leur demander s'ils se sont confessés, parce que la loi du 21 septembre ne le commande pas ; bien plus, le curé est forcé de bénir le mariage des divorcés, celui des prêtres, des religieux ou des religieuses à voeux solennels. Le 5 Mars, Philbert, intrus des Ardennes, a refusé de marier un divorcé ; dénoncé pour cela à la Convention, celle-ci l'a mandé à sa barre ; il n'a pas nié le fait. C'est en vain qu'Audrein, le vicaire épiscopal du Morbihan, réélu député à la Convention, a essayé de le défendre, l'Assemblée a imposé silence à Audrein et adressé à Philbert une censure publique. Tout cela est connu des révolutionnaires de Landerneau, et Pillet, soupçonné de tenir des registres, est l'objet de dénonciation ; on perquisitionne à chaque instant dans sa sacristie, mais sans résultat, car Pillet prend ses précautions.

La remise de l'état-civil aux communes fut donc le premier coup porté au clergé constitutionnel ; bien d'autres vont se succéder rapidement. Une loi, votée encore entre le 10 août et le 21 septembre, a remis la gestion des fabriques aux municipalités. Le 16 janvier 1793, la municipalité nomme MM. Bidanel et Radiguet pour administrer la fabrique de la paroisse de Landerneau, conformément à l'article 3 de la loi du 19 août, et prie les trésoriers actuels de Saint-Houardon, les citoyens Goury et Onfrey, de lui remettre leurs comptes. Aussnôt de nouvelles difficultés surgissent pour le pauvre Pillet, difficultés d'abord entre lui et son bedeau Kerlogot. Ce dernier joint à sa charge de bedeau celle de sonneur public ; comme il doit sonner et longuement même pour annoncer et l'arrivée de la poste et les réunions ordinaires et extraordinaires du Conseil (la sonnerie doit durer un quart d'heure chaque fois), il ne veut plus sonner les offices de Pillet, il se contente de les « tinter » ; de plus, il n'accepte aucune remontrance de la part de son curé, n'étant plus, dit-il, au service du Curé, mais à celui de la Commune ; il n'est pas souvent à son poste. Aussi Pillet lui a-t-il signifié son congé. Kerlogot en appelle au Conseil municipal ; le Conseil répond que Pillet ne peut renvoyer le bedeau ; « c'est un agent municipal, déclare le cahier des Délibération ». Le curé est mandé à la barre du Conseil ; là Kerlogot et Pillet exposent leurs griefs réciproques ; après quoi, le Conseil accorde à Kerlogot une augmentation de 72 livres ; quant à Pillet, il pourra se pourvoir en justice contre son bedeau, s'il le veut. Tous deux vont, en effet, devant le juge de paix, M. Cosson ; celui-ci les renvoie dos à dos, et curé et bedeau continuent à se plaindre l'un de l'autre, jusqu'à ce que, en 1794, leur champ de bataille disparaisse, l'église de Saint-Houardon étant alors désaffectée.

Mais, pendant tout ce temps Kerlogot ne sera pas le seul à s'occuper de la sacristie ; sous l'impulsion de la Société des Amis de la liberté et de l'égalité, nos municipaux vont avoir à traiter d'encensement et de pain bénit !

L'encensement avait déjà préoccupé les municipalités au début de la Révolution ; une loi du 23 juin 1790 disait, en effet : « Aucun citoyen ne pourra prendre que le vrai nom de sa famille ; personne ne pourra porter ni faire porter des livrées et avoir des armoiries ; l'encens ne sera brûlé dans les temples que pour honorer la Divinité et ne sera offert à qui que ce soit ».

Cette loi cependant ne visait que les encensements faits jadis aux ci-devant seigneurs et autres particuliers jouissant dans l'église de droits honorifiques ; la question des armoiries et livrées jointe au même article autorisait cette interprétation. C'est la thèse qu'en 1790, M. Floch, le recteur de Saint-Louis de Brest, exposait dans un mémoire à l'Assemblée. Le Conseil général de la Commune de Brest dès juillet 1790, s'était, en effet, solennellement occupé de cette grande affaire, et, interprétant à la lettre la loi du 23 juin., avait défendu les encensements au clergé et au peuple. Pendant que le recteur en appelait à l'Assemblée nationale, le Conseil demandait l'avis des députés du Finistère à la Constituante. Ceux-ci répondirent : « Il est dans l'esprit de ce décret qu'on se borne à encenser l'autel qui est le terme de la représentation (sic) ; que ce qui s'observe à l'église à l'égard du célébrant, du diacre, du sous-diacre et du choeur, rentre dans les rites extérieurs qu'il appartient à la puissance civile de modifier et de faire cesser ». D'autres municipalités justifiaient leur défense d'encenser le clergé et les fidèles en disant que « Jésus-Christ et les Apôtres ne s'étaient pas fait encenser ! ». Néanmoins, la querelle de l'encensement fut étouffée bientôt par les événements autrement graves de l'affaire du serment et des élections aux cures et pendant les deux années 1791 et 1792, nos Girondins laissèrent les curés constitutionnels agiter l'encensoir à leur guise. La loi du 19 août, en remettant aux Communes la gestion des fabriques, va ramener nos municipaux aux questions de sacristie, et la Société des Amis de la liberté et de l'égalité se chargera de leur rafraîchir la mémoire.

« Magistrats du peuple, dit-elle dans une pétition au Conseil de Landerneau, le 14 février 1793, l'esprit de bienfaisance qui vous anime, les principes que vous professez ayant pour base les droits imprescriptibles de l'homme, tous les citoyens peuvent avec confiance déposer dans votre sein les idées que le bien public leur suggère... ».

Et voilà les Amis de l'égalité de protester, au nom de l'égalité, contre la différence de coups d'encensoir donnés aux différents encensés ; trois coups au célébrant, deux au curé, un au simple prêtre, trois à un peuple entier et six à un cadavre ; il y a de quoi frémir ! Les municipaux résistent un temps, il faut l'avouer, aux sommations de la Société ; mais quand bientôt une nouvelle Société, celle des Sans-culottes, puis celle de la Société populaire régénérée auront formé bloc à ce sujet, le 26 janvier 1794, la municipalité invitera le citoyen Pillet « à ne plus encenser les cadavres et à ne pas encenser d'autre que la Divinité ».

Et le pain bénit, dont l'institution, soutiennent sans rire ces citoyens, a pour but de rappeler aux hommes la fraternité, pourquoi le partager en tranches inégales, pourquoi l'accepter tantôt en brioche, tantôt en pâte ferme, suivant l'état de fortune du donateur, n'est-ce pas encore une atteinte à cette égalitée que les curés ont juré de maintenir ou de mourir en la défendant ? Hélas ! la disette qui va sévir après l'été de 1793 se chargera de résoudre la question ; alors brioche et pâte ferme seront entrées dans l'histoire.

Ajoutons à tout cela que les fidèles du culte constitutionnel ont singulièrement perdu de leur ferveur. Le curé ne peut rien modifier aux exercices de son culte, mais il a souvent à officier beaucoup plus devant des chaises vides que devant des fidèles. Pierre Abalain, adjudicataire de la ferme des chaises à Saint-Houardon, vient, le 24 février 1793, demander une indemnité sur le prix de son bail, vu que les circonstances actuelles lui font éprouver une perte sensible ; et, ajoute-t-il, « j'ai sept enfants ! ». Le Conseil résilie purement et simplement le bail, et comme Abalain a sept enfants, la ville met en adjudication la ferme des chaises de Saint-Houardon au profit d'Abalain. Nul ne se présente à l'adjudication, et le malheureux Abalain doit se contenter de la résiliation pure et simple de son bail.

Quant au pauvre Pillet, il doit savourer un à un tous ces déboires succédant aux prévenances honorifiques de naguère. Quantum mutatus ab illo ! Il n'est pourtant qu'au début de ses tribulations !

Pendant que le clergé constitutionnel se voit enlever un à un tous les privilèges donnés jadis par la Constitution de 1790, des décrets. successifs vont dépouiller les églises qu'il dessert. Pour retarder la banqueroute, que rend inévitable l'émission répétée d'assignats, le gouvernement révolutionnaire se propose d'enlever aux églises et aux particuliers les métaux précieux encore possédés par les unes et les autres.

On se rappelle que, réunie pour porter remède au déficit et pour alléger les impôts, l'Assemblée nationale avait dû voter une contribution extraordinaire, dite Taxe patriotique, d'un quart du revenu, impôt plus lourd que tous ceux qui existaient avant elle. Cette taxe devait comprendre aussi le 2,5 % de l'argenterie. Or, en 1790, pour cet impôt, dit encore Don patriotique, la fabrique de Saint-Houardon avait donné un poids d'argenterie de 70 marcs, celle de Saint-Julien 38 marcs 6 onces 4 gros, celle de Beuzit 20 marcs 7 onces, celle de Saint-Thomas 17 marcs 4 onces. Ce qui fait un total de 147 marcs 1 once 4 gros.

Le marc, unité de poids pour les matières précieuses, se divisait en 8 onces, et l'once en 8 gros : le marc valait 244 gr. 75 de notre système actuel. Cela faisait donc 36 kilogrammes d'argenterie estimés les 2,5 % de l'argenterie totale, évaluable par suite à 1.440 kgr.

En 1792, lors des inventaires du 9 mars, nous avons vu envoyer au District, rien que pour l'église Saint-Julien, 1 boîte aux saintes huiles, 4 calices, 2 patènes, 3 croix et 2 pieds de croix ; Beuzit avait eu son argenterie complètement confisquée, la paroisse ayant été supprimée ; de plus les argenteries des chapelles des Anges, de Saint-Sébastien, de la Fontaine Blanche et de Saint Roch avaient eu le même sort ; on avait également prélevé beaucoup de vases sacrés à SaintThomas ; malheureusement, nous n'avons pu trouver le détail en poids de ce dernier prélèvement.

Après avoir décrété, le 19 août, la remise de la gestion des fabriques aux communes, la Législative votait, le 10 septembre 1792, la loi suivante :

« L'Assemblée nationale considérant que les meubles, effets et ustensiles en or et en argent employés au service du culte dans les églises conservées sont de pure ostentation et ne conviennent nullement à la simplicité qui doit accompagner le service. Que lorsque la patrie est en danger et que les besoins sont urgents, il est nécessaire d'y pourvoir par les ressources qui peuvent être utilement employées sans surcharger les citoyens. Que tous les objets dont les églises conservées sont actuellement garnies appartiennent incontestablement à la Nation, qui a le droit d'en faire l'application réclamée par les circonstances actuelles, décrète qu'il y a urgence. L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit : Art. 1er. — Dans les vingt-quatre heures qui suivront la publication du présent décret, il sera fait par les citoyens que choisiront les conseils généraux des communes et pris dans leur sein un état exact et détaillé de tous les meubles, effets et ustensiles en or et en argent qui se trouveront dans chaque église soit cathédrale, paroissiale, succursale, oratoire ou chapelle quelconque : cet inventaire contiendra la désignation précise de chaque pièce, sa nature et son poids. Art. 2. — Ces effets seront, dans le jour suivant, à la diligence et sous la responsabilité des municipalités, envoyés, avec une copie de l'inventaire, au directoire du District qui en donnera décharge aux municipalités. Art. 3. — Le District enverra par la voie la plus sûre et la plus prompte, toutes les pièces d'or et d'argent à l'Hôtel des monnaies... Art. 6. — Ces pièces, à l'instant de leur arrivée, seront converties en monnaie qui servira au paiement du prêt des différentes armées françaises... Art. 9. — Sont exceptés des dispositions du présent décret, les soleils, ciboires, calices et autres vases sacrés seulement ». Signé et contresigné DANTON.

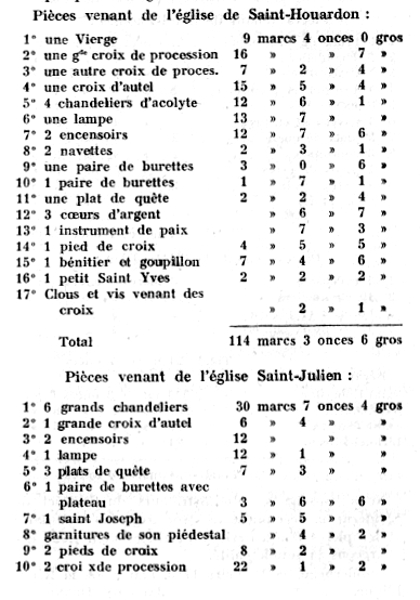

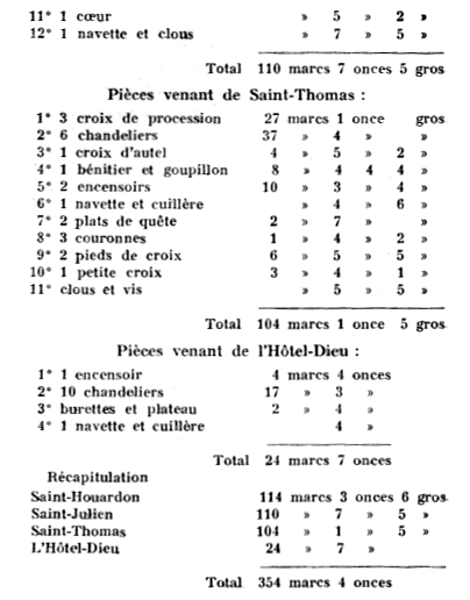

Ce décret fut exécuté à Landerneau, le 26 février 1793 ; voici le procès-verbal de la troisième saisie :

« L'an 1793, second de la République française, ce 26 février, 2 heures de relevée, nous Pierre Gabriel Gillart, officier municipal, et Etienne Radiguet, notable, demeurant séparément en cette ville de Landerneau, commissaires nommés par délibération du Conseil général de la Commune de Landerneau, du dimanche 24 de ce mois, à l'effet, aux termes de la loi du 10 septembre dernier, de faire un état exact et détaillé de tous les meubles, effets et ustensiles en or et en argent qui se trouveront dans chaque église ou chapelle quelconque dans l'étendue de la Commune, de donner la désignation de chaque pièce, sa nature, et son poids, certifions nous être transportés de nos demeures susdites en compagnie du citoyen Salomon Feburier, orfèvre, qui nous a été adjoint par la même délibération, jusqu'aux églises et chapelles de cette ville d'où nous avons fait transporter en la demeure du dit citoyen Féburier toutes les pièces d'argent qui seront ci-après détaillées, pour y être décomposées et pesées en notre présence. Ce qui n'ayant pu être fait dans le jour, nous avons renvoyé la continuation de notre commission à demain après avoir fait déposer les dites pièces d'argent dans un des appartements du dit citoyen Féburier et établi, sur ses réquisitions un factionnaire à sa porte et avons signé : Radiguet, Gillart, Féburier fils.

Revenus ce jour, 27 février, à 10 heures du matin, en notre présence, il a été procédé à l'inventaire de chaque pièce d'argent, comme suit :

Nous soussignés, administrateurs du District de Landerneau, reconnaissons avoir reçu un inventaire et les pièces d'argenterie y détaillées dont nous déchargeons la municipalité.

Landerneau, le 1er mars 1793, l'an 2ème de la République. JACOLOT, DENNIEL ».

Ce troisième prélèvement est donc de 86 kgr. 764. La loi du 10 septembre 1792 avait excepté les soleils, ciboires et calices. Mais le 5 février 1794, le citoyen Le Gall, en vertu d'un arrêté des Représentants du Peuple, se rend chez le citoyen Pillet pour lui réclamer ce reste d'argenterie. Le curé intrus répond qu'il ne peut accéder à sa demande. « Cette argenterie, dit-il, ne m'appartient pas, la municipalité seule en a la charge ». Le citoyen Le Gall se rend le soir même à la réunion de la municipalité, il y exhibe l'ordre qu'il a reçu de saisir toute l'argenterie des églises. Et le lendemain, Pillet reçoit de la Commune le laconique billet suivant : « Les besoins de la Patrie ne permettent pas de balancer, il faut livrer toute l'argenterie qui reste ». Pillet se rend à la mairie et « demande de lui accorder un délai de quelques jours afin de se mettre à même de se pourvoir de vases pour remplacer les calices et ciboires ». — Dans la chapelle Saint-Joseph à Brest, on peut voir à la tribune qui sert de Musée religieux, un ciboire et un ostensoir en bois dorés, trouvés dans les combles de l'église Saint-Louis, lors de la restauration du temple après la Révolution : ces objets, dit M. Jourdan de la Passardière, ont servi au culte constitutionnel. D'antre part, plusieurs familles de Landerneau possèdent des calices d'étain conservés pieusement, parce que, d'après les traditions, ils ont servi pendant la Révolution soit aux prêtres fidèles, comme celui que Mademoiselle Cloarec a déposé au Musée de l'Evêché, soit aux intrus. Il est donc probable que, pendant le délai obtenu, Pillet dut faire fondre chez Féburier des calices d'étain et commanda à un ouvrier de lui tourner un ciboire et un ostensoir de bois qui furent ensuite dorés.

Voici maintenant le procès-verbal de ce dernier prélèvement, il n'a plus toute la littérature des juristes Girondins, il est d'un laconisme tranchant comme le couperet de la guillotine. Le bourreau n'est-il pas à ce moment le représentant du pouvoir exécutif, suivant le mot de Camille Desmoulins, ?

Argenterie prélevée chez le citoyen Pillet :

- 2 grands soleils d'argent : 10 marcs 6 onces ;

- 1 soleil moyen d'argent doré : 4 marcs 2 onces ;

- 8 calices avec patène : 20 marcs 4 onces ;

- 2 ciboires d'argent doré : 3 marcs 7 onces ;

- 1 boîte aux huiles : 5 marcs 2 onces ;

- 1 tête et 1 bras d'argent : 7 marcs 2 onces ;

- 1 coeur et 1 sceptre d'argent : 9 marcs 3 onces ;

- 1 boite à reliques : 6 marcs 6 onces.

Total 68 marcs. Signé : Citoyens LE GALL et CORNEC.

Les églises des Constitutionnels ne perdent pas que leur argenterie, elles se voient d'épouillées de leurs cloches. Au commencement de 1793, il restait encore deux cloches dans chacun des clochers, de Landerneau.

Le 28 avril, le Conseil générai déicide de vendre ces cloches pour acquitter les dettes de la Commune. Le 23 juillet de la même année, un décret de la Convention arrête qu'il ne sera laissé qu'une cloche dans chaque commune. Le Conseil de Landerneau décide alors de ne conserver que la plus grosse des cloches de Saint-Houardon, et encore cette cloche ne pourra-t-elle servir au culte, elle ne sera employée que pour les besoins de la Commune. Les autres cloches seront descendues et envoyées à la fonderie. Leur descente se fit en septembre. Les habitants, habitués à entendre sonner l'heure, se plaignirent amèrement de ne pouvoir se rendre compte du temps ; le Conseil, n'osant contrevenir aux ordres de la Convention, renvoya les plaignants au cadran solaire qui alors comme maintenant était situé sur une des maisons du quai de Léon (maison Hilly), le vieil hôtel de Rohan. Mais le soleil brille-t-il si souvent à Landerneau ? En tout cas ce que pétitions sur pétitions ne réussirent pas à obtenir, une véritable émeute, grondant au soir du 9 janvier autour de la maison commune fit arrêter « que 2 timbres seraient établis dans la tour de Saint-Thomas, un pour les quarts et un pour les heures ; on choisirait parmi les cloches qui se trouvent sur le quai en prenant les deux plus sonores ».

Les sanctuaires eux-mêmes ont aussi leur tour. Le 1er septembre 1793, la Convention demande aux Communes un état des fers inutiles pouvant servir à la nation. Le Conseil général de la commune de Landerneau fait enlever comme tels la grille du couvent des ci-devant Ursulines, la balustrade du maître-autel de Saint-Julien, la magnifique et longue balustrade en fer forgé datant du XVIIème siècle qui était le bel ornement du sanctuaire de l'église Saint-Houardon et les tuyaux des orgues.

Les confessionnaux sont de même réquisitionnés pour abriter les nombreux factionnaires, soldats de la liberté, qui montent la garde devant les multiples prisons où, comme nous le verrons plus loin, seront internés des prisonniers de tout âge et de tout sexe ; d'après le cahier des Délibérations, un des confessionnaux de Saint-Thomas servira de guérite au factionnaire qui montera la garde devant la prison où Expilly passera huit jours avant d'être conduit au Château de Brest et de là au Tribunal révolutionnaire de cette ville.

Mais ce n'est pas assez de dépouiller les temples, les sectaires ont toujours eu comme une passion pour l'occupation des lieux consacrés au culte. Nous avons vu au début de la Révolution la Société des Amis de la Constitution réclamer la chapelle des Capucins pour local de réunion. En septembre 1793, la Société des Amis de l'Egalité réclame dans le même but l'église de Saint-Julien, ce qui lui est accordé. Chassée des Capucins par la transformation de ce couvent en prison pour les prêtres réfractaires, comme il sera dit plus tard, la vieille Société des Amis de la Constitution qui s'occupe maintenant de philanthropie a « pour parer à la disette, fait planter des pommes de terre en quantité pour le soulagement des pauvres ; on va les tirer, mais elle n'a pas de local pour les serrer, elle demande la chapelle de Saint-Sébastien » ; ce qui lui est accordé. Et Pillet ira sans vergogne dans cette chapelle, jadis construite pour le nouveau cimetière créé lors de la peste de 1639, faire des conférences sur la valeur nutritive des fèves ! Enfin pour imiter Paris, la Société des sans-culottes organisera un jour aussi, le jour de la fête de saint Thomas, le 29 décembre 1793, la fête de la Raison dans l'église de Saint-Thomas ; puis l'église, appelée Temple de la Raison, demeurera comme local de cette Société. Si bien qu'au début de 1794, il ne reste au pauvre Pillet que l'église de Saint-Houardon, et dans quel état ! On le devine d'après ce qui a été dit. Jouit-il même en paix de cette église ? A la voûte de ce temple, pendait un drapeau blanc, l'ancien drapeau de la garde nationale ; depuis l'avènement de la République, on avait ajouté au drapeau une cravate tricolore. « Mais, dit un jour, le 3 avril 1793, la Société des Amis de l'Egalité, ce drapeau ne rappelle-t-il pas l'ancien régime, un régime honteux ! Dans une émeute, ne pourrait-il pas devenir l'étendard des insurgés ? Permettez-nous d'aller le décrocher et de le brûler. ». Le 11 avril, la Société en corps, accompagnée de soldats, pénètre dans l'église ; un orateur monte en chaire et flétrit avec véhémence le régime que ce drapeau symbolisait. On l'applaudît vivement, une échelle est dressée ; à coups de hache l'emblème est détaché de la voûte et tombe à terre, aux cris de : Vive la liberté ! de Mort aux tyrans ! Quelqu'un propose de le brûler là même sur le parvis de l'église. Pillet s'y oppose, faisant remarquer que le temple est un bien national. On sort alors au chant du Ça ira ; vite un monceau de fagots est dressé sur le quai de Léon, on y met le feu ; et sur le bucher, le drapeau est jeté, pendant que citoyens et citoyennes dansent autour au chant de la Carmagnole.

Des cinq vicaires que nous avons vus accompagner Pillet pour la prestation du serment liberté-égalité, le 20 novembre 1792, l'un « Jean-Baptiste Cadoret, ci-devant Récollet, né à Etable, meurt à 71 ans, à l'hôpital de la ville, le 2 avril 1793 ». Les autres prêtres sont obligés à tout instant de monter la garde à leur tour, et Pillet n'échappe lui-même à ce service, momentanément du moins qu'en usant de toute son influence pour se faire nommer membre d'une commission spéciale ; commission de répartition de l'impôt, commission de l'émondage des arbres, commission de réquisition des grains ou des bestiaux. Telles sont les commissions où il a pu pénétrer en 1793. D'ailleurs au bas des actes de baptême, on ne voit plus que les signatures de Rannou et de Torret avec celle du curé ; Pillet n'a donc plus, au début de 1794, que deux vicaires. La procession de la Fête-Dieu s'est encore faite en 1793, ce sera la dernière jusqu'en 1802. La messe de minuit. a été supprimée le 25 décembre 1793.

Malgré la loi qui interdit le port du costume ecclésistique, Pillet a gardé sa soutane. Depuis le 25 octobre 1793, il porte au chapeau la cocarde tricolore, obligatoire pour tous, hommes et femmes, cocarde qui doit être de laine. Mais il procède aux enterrements des « catholiques conformistes » suivant le cérémonial antique.

Le 26 janvier 1794, une pétition de la Société populaire régénérée est déposée sur le bureau municipal ; « elle rappelle aux magistrats qu'il y a une loi qui défend aux ecclésiastiques de porter leur costume de prêtres ; de plus, elle s'élève contre la manifestation religieuse qu'est l'enterrement auquel prend part le clergé, elle demande donc à la Municipalité de faire un mode d'inhumation des cadavres qui dispenserait les prêtres d'aller les prendre en cérémonie ». Le Conseil aussitôt invite Pillet à ne plus porter dans les rues les habits de son culte et charge le bureau de faire disparaitre les croix et les saints qui se trouvent sur les passages. Pour ce qui est des inhumations, on imitera ce qui se fait à Paris, Brest et ailleurs. Le cercueil sera recouvert d'un drapeau tricolore et le prêtre accomplira ses rites religieux, s'il le veut, à l'intérieur de la maison mortuaire. Mais le cercueil sera conduit directement de la maison au cimetière ou « champ de l'égalité » en un cortège en tête duquel marchera un municipal en écharpe ; tout emblème religieux et toute cérémonie religieuse extérieure sont rigoureusement interdits même au cimetière, où d'ailleurs toutes les croix seront abattues.

Si quelque curieux demande qui est ce petit homme rougeaud, un peu replet, qui, tout gêné dans son costume de sans-culotte, pénètre dans l'église en se signant si dévotement, en ce matin du duodi de la 3ème décade de pluviose de l'an II, on lui dira que c'est le citoyen curé. Ce jour est, en effet, le ci-devant dimanche. Il y a là sur les chaises, une douzaine peut-être de vieilles citoyennes, dont la coiffe est ornée dune grande cocarde tricolore soigneusement étalée ; car il ne faut pas qu'un seul pli malencontreux vienne diminuer la largeur ou du rouge ou du bleu, sinon c'est la geôle pour suspicion de royalisme. La grand'-messe n'est permise que les jours de décadi, le curé célèbre donc une messe basse. Il n'y a plus d'orgues, il n'y a pas de chantre, néanmoins Pillet, Rannou et Torret chantent à la fin de la messe, de la voix la plus puissante possible « Domine, salvam fac Rempublicam ! ». (L. Saluden).

© Copyright - Tous droits réservés.