|

Bienvenue chez les Gennois |

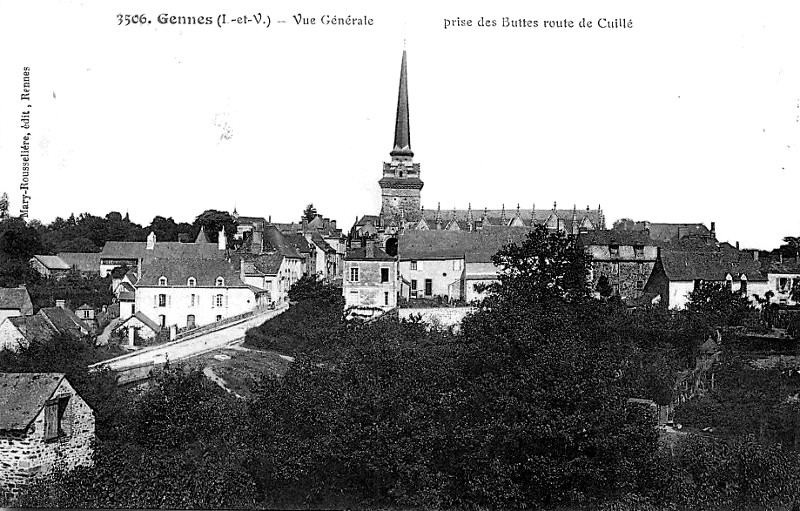

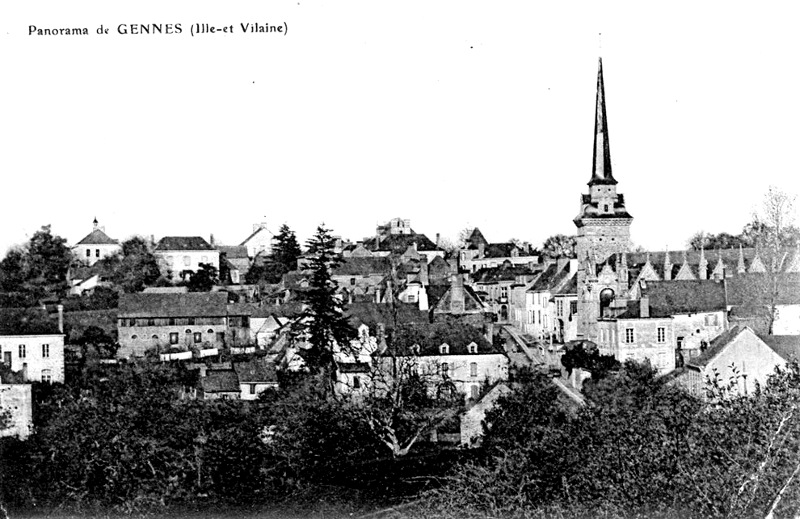

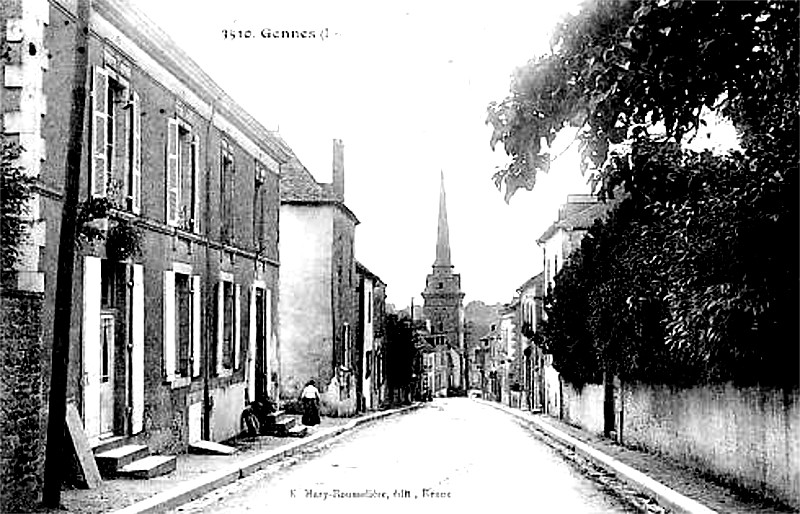

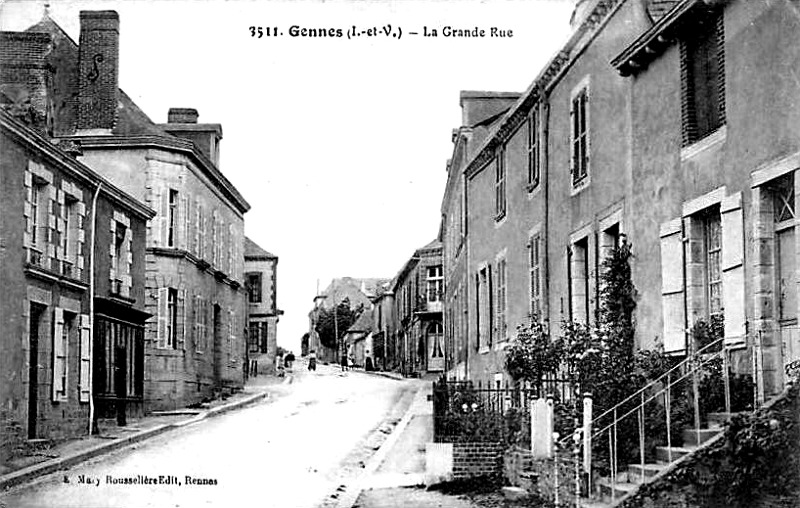

GENNES-SUR-SEICHE |

Retour page d'accueil Retour Canton d'Argentré-du-Plessis

La commune

de Gennes-sur-Seiche ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de GENNES-SUR-SEICHE

Gennes-sur-Seiche vient du gaulois « gena » (embouchure).

L’église de Gennes-sur-Seiche est en partie donnée et en partie vendue au milieu du XIème siècle (vers 1065) par ses possesseurs laïques Geoffroy et Rivallon, fils de Gerbaud, à l'Abbaye de Saint-Serge d'Angers, qui y fonde un prieuré. Marbode, évêque de Rennes, confirme en 1108 les religieux de ce monastère dans la possession de l'église de Gennes-sur-Seiche, dont le recteur est présenté jusqu'à la Révolution par l'abbé de Saint-Serge. Le prieuré de Gennes-sur-Seiche est uni dès 1300 à celui de Brielles (Pouillé de Rennes).

En 1790, M. Pierre-François Jouin, recteur de Gennes-sur-Seiche, déclare que son bénéfice consiste en un presbytère et son pourpris, composé d'un jardin et de 2 journaux de terre ; — en une autre petite terre de 7 journaux, affermée 150 livres, — et dans le tiers des dîmes de la paroisse, le prieuré de Goulias jouissant des deux autres tiers. Le total du revenu brut de la cure de Gennes-sur-Seiche était de 1 800 livres, mais les charges le réduisaient à 1 300 livres ; ces charges étaient la pension de l'un des vicaires, — 16 boisseaux de seigle dus à l'abbaye de la Roë, — 8 boisseaux de froment dus au prieur de La Celle-Guerchoise, — 6 boisseaux de seigle dus au prieur de Saint-Germain-du-Pinel, — 60 livres de décimes, — 70 livres pour entretien des bâtiments, etc. (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 29).

Le chevalier de la Nougarède bat les Républicains au bourg de Gennes-sur-Seiche en octobre 1799.

La paroisse de Gennes-sur-Seiche dépendait autrefois de l'ancien évêché de Rennes et de la châtellenie du Désert.

On rencontre les appellations suivantes : Gena (en 1065), ecclesia de Genis (en 1299 et en 1516).

Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Gennes-sur-Seiche : Hodeman (vers 1065), Foulques (en 1301), André de Brumecé (en 1302), Raoul Le Fèvre (en 1305), François de Gennes (en 1500), Robert Cholet (décédé en 1513), Jean Gentil (jusqu'en 1533), Bertrand Lambert (en 1533), Jean Ronceray (en 1604), P. Mouézy (en 1610), Jacques Guy (décédé en 1631), René Thébault (1629-1646), Guillaume Robineau (1650-1681), Gilles des Hayes (1681-1706), Pierre Le Rety (en 1706), Claude Turpin (1707-1716), Charles-Simon Le Capitaine (1716-1719), Jean Cherruel (1719-1735), Pierre Geslin (1735-1757), Pierre Carré de Launay (1758-1763), Joseph-Dominique Dupont (1763-1777), François-René Peltier des Tertres (1777-1782), Jean-François Leziart de la Villorée (1782-1786), Pierre-François Jouin (1786-1789 et 1803-1814), Pierre Maloeuvre (1814-1843), Thomas Certenais (à partir de 1843), ...

Voir

![]() "

Le

cahier de doléances de Gennes (aujourd'hui Gennes-sur-Seiche) en 1789

".

"

Le

cahier de doléances de Gennes (aujourd'hui Gennes-sur-Seiche) en 1789

".

![]()

PATRIMOINE de GENNES-SUR-SEICHE

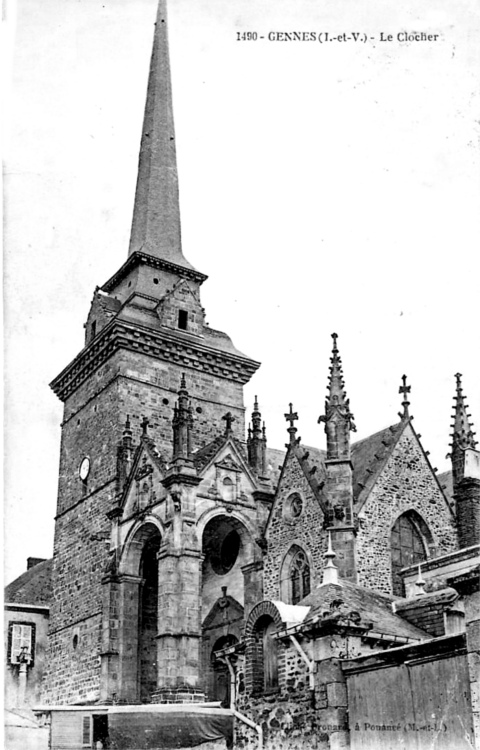

![]() l'église

Saint-Sulpice (XVI-XVII-XIXème siècle), remaniée en 1882 par Arthur

Regnault. Dès le XIème siècle, l'église de Gennes (Gennes-sur-Seiche)

nous apparaît dédiée à Saint-Sulpice, « ecclesia Sancti Sulpitii de

Gena » (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 496). L'édifice

actuel est de la dernière période ogivale, c'est-à-dire du XVIème siècle

; il se compose de trois nefs séparées par des colonnes de forme octogone,

supportant des arcades en plein cintre ; il est assez régulier, parce que

la tour occupe le bas du collatéral du Nord ; les pignons aigus et les

clochetons ornementés du Sud ont été restaurés naguère et offrent

quelques jolis détails de sculpture. Sur la façade occidentale est un

porche de la renaissance composé d'arcades en plein cintre assez élevées

et surmontées de frontons triangulaires d'original aspect. A l'intérieur,

on voit cinq autels avec retables du XVIIème siècle, ornés de colonnes en

marbre, de grosses guirlandes et de frontons. Près du porche est une jolie

croix de cimetière, ancienne et en granit ; elle présente à son centre un

quatre-feuilles où sont figurés d'un côté le Christ, de l'autre un

personnage qui doit être la Sainte Vierge ou saint Sulpice. Dans cette église

furent érigées les confréries du SaintSacrement en 1655, du Rosaire en

1709 et du Scapulaire en 1787. Les droits de fondation et de prééminence

appartenaient jadis en cette église au seigneur de la Motte de Gennes ; la

famille de Denée, remontant au XIème siècle, posséda longtemps cette

terre, et Olive d'Erbrée, femme de Jean de Denée, seigneur en 1492 de la

Motte de Gennes, fit par testament plusieurs fondations dans l'église de Gennes

(Du Paz, Histoire généalogique de Bretagne, 567). Au siècle dernier, François-Annibal

Morel jouissait de ces droits seigneuriaux en qualité de seigneur de la

Motte de Gennes (1739). La partie sud date du XVIème

siècle. Le collatéral nord date de 1660. La tour du clocher date du XVIIème siècle. La sacristie date de

1662. Le portail date de 1660 -1662. Le porche est remanié en 1882. Les

fonts baptismaux datent du XVIIème siècle. Le retable du chœur, oeuvre de

François Houdault, date de 1678. Le tabernacle du maître-autel, oeuvre du

sculpteur Olivier Samson, date de 1731-1734. La chaire date du

XVIIIème siècle. La statue en terre cuite de saint Sulpice date du XVIIIème siècle ;

l'église

Saint-Sulpice (XVI-XVII-XIXème siècle), remaniée en 1882 par Arthur

Regnault. Dès le XIème siècle, l'église de Gennes (Gennes-sur-Seiche)

nous apparaît dédiée à Saint-Sulpice, « ecclesia Sancti Sulpitii de

Gena » (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 496). L'édifice

actuel est de la dernière période ogivale, c'est-à-dire du XVIème siècle

; il se compose de trois nefs séparées par des colonnes de forme octogone,

supportant des arcades en plein cintre ; il est assez régulier, parce que

la tour occupe le bas du collatéral du Nord ; les pignons aigus et les

clochetons ornementés du Sud ont été restaurés naguère et offrent

quelques jolis détails de sculpture. Sur la façade occidentale est un

porche de la renaissance composé d'arcades en plein cintre assez élevées

et surmontées de frontons triangulaires d'original aspect. A l'intérieur,

on voit cinq autels avec retables du XVIIème siècle, ornés de colonnes en

marbre, de grosses guirlandes et de frontons. Près du porche est une jolie

croix de cimetière, ancienne et en granit ; elle présente à son centre un

quatre-feuilles où sont figurés d'un côté le Christ, de l'autre un

personnage qui doit être la Sainte Vierge ou saint Sulpice. Dans cette église

furent érigées les confréries du SaintSacrement en 1655, du Rosaire en

1709 et du Scapulaire en 1787. Les droits de fondation et de prééminence

appartenaient jadis en cette église au seigneur de la Motte de Gennes ; la

famille de Denée, remontant au XIème siècle, posséda longtemps cette

terre, et Olive d'Erbrée, femme de Jean de Denée, seigneur en 1492 de la

Motte de Gennes, fit par testament plusieurs fondations dans l'église de Gennes

(Du Paz, Histoire généalogique de Bretagne, 567). Au siècle dernier, François-Annibal

Morel jouissait de ces droits seigneuriaux en qualité de seigneur de la

Motte de Gennes (1739). La partie sud date du XVIème

siècle. Le collatéral nord date de 1660. La tour du clocher date du XVIIème siècle. La sacristie date de

1662. Le portail date de 1660 -1662. Le porche est remanié en 1882. Les

fonts baptismaux datent du XVIIème siècle. Le retable du chœur, oeuvre de

François Houdault, date de 1678. Le tabernacle du maître-autel, oeuvre du

sculpteur Olivier Samson, date de 1731-1734. La chaire date du

XVIIIème siècle. La statue en terre cuite de saint Sulpice date du XVIIIème siècle ;

![]() l'ancien

prieuré Saint-Sulpice de Gennes. M. de la Borderie a encore écrit les

origines de Gennes, et nous reproduisons ici son intéressant travail : «

La paroisse de Gennes existait sans doute dès la première moitié du XIème

siècle. Comme beaucoup d'autres, son église était tombée en main laïque.

Elle n'en sortit que postérieurement à l'an 1055, grâce à deux moines de

l'abbaye de Saint-Serge d'Angers, Bérenger et Morien, qui, moitié don,

moitié achat, trouvèrent moyen de l'acquérir à leur monastère. Ce fut

une négociation assez compliquée : ils n'eurent pas affaire à moins de

quatre ou cinq personnes. D'abord les propriétaires mêmes de l'église,

deux frères, Geoffroy et Rivallon, qui la possédaient par indivis du chef

de leur père Gerbaud. Puis le seigneur féodal, réputé fondateur de l'église,

et de qui les fils de Gerbaud la tenaient en fief ; il s'appelait Renier de

Denée, et outre son droit de mouvance sur l'église, il possédait aussi

une part du cimetière et même les offrandes mises sur l'autel. Le nom

patronymique de ce seigneur lui venait de la terre de Denée, en Gennes,

fief important à cette époque, investi du droit de haute justice, et

auquel la suzeraineté sur l'église semblait même attribuer la qualité de

seigneurie dominante de la paroisse. — Qualité qui eût pu toutefois lui

être disputée par une autre terre (très probablement celle de la Motte)

alors aux mains d'un seigneur voisin, Geoffroy de Moutiers, à qui elle

donnait des droits importants sur l'autel, le cimetière et le bourg de

Gennes. — Enfin, outre ces quatre personnages, il en était un cinquième

qu'on ne pouvait nécessairement omettre dans la circonstance, nous voulons

dire le prêtre séculier qui, du consentement des fils de Gerbaud, en vertu

d'une convention quelconque passée avec eux (et que d'ailleurs nous ne

connaissons pas), desservait l'église de Gennes et en percevait le revenu,

sauf les droits réservés par les propriétaires et les deux seigneurs

ci-dessus. Ce prêtre se nommait Hildeman ou Hodeman. Les fils de Gerbaud

s'expédièrent très couramment et donnèrent l'église sans rien demander.

Renier de Denée céda tous ses droits sur le cimetière et l'autel ; il se

les fit payer en partie. Geoffroy de Moutiers céda aussi tous les siens,

mais sous des conditions assez lourdes. Voici d'abord ce qu'il avait et

donna à l'abbaye de Saint-Serge : une part (on ne dit pas laquelle) dans

les prémices et les offrandes déposées sur l'autel de Saint-Sulpice de

Gennes ; le tiers des cens du cimetière, c'est-à-dire des rentes en argent

payées par ceux qui y possédaient des terrains ou des maisons ; une partie

(probablement la moitié) des droits perçus sur les marchandises vendues

soit dans le cimetière, soit dans tout le bourg. Ce n'est pas tout : au

moine qui serait chargé de desservir la paroisse il fallait un logement

voisin de l'église ; pour en bâtir un, un particulier nommé Engebaud

donna à Saint-Serge un terrain proche du cimetière ; Geoffroy de Moutiers,

comme seigneur du fief, autorisa ce don et promit l'autorisation de sa femme

dès qu'elle serait relevée de gésine. Cette intervention obligatoire de

la femme de Geoffroy montre que c'est par elle qu'il avait à Gennes tous

les droits mentionnés en cette circonstance. Ces droits comprenaient, entre

autres, la juridiction ; mais Geoffroy, prévoyant que des habitations ne

tarderaient pas à s'élever autour du prieuré, sur le terrain des moines,

la céda aux moines sur les hommes de leur fief, en ce sens du moins que

s'il s'y commettait quelque délit, la plainte en devait être d'abord portée

au prieur, Geoffroy se réservant d'agir dans le cas seulement où le prieur

n'en tiendrait compte. On voit bien clairement par là que si Renier de Denée

était le seigneur de l'église de Gennes, Geoffroy de Moutiers était par

sa femme (probablement dame de la Motte de Gennes) le seigneur justicier du

bourg. Mais les libéralités de ce dernier envers les moines ne furent pas

absolument gratuites. Geoffroy de Moutiers reçut d'abord de Dabert, abbé

de Saint-Serge, 100 sous d'argent, grosse somme en ce temps-là. Puis il

imposa au moine qui serait mis en résidence à Gennes, dans le cas où il

possèderait un mulet ou un palefroi, l'obligation de le lui prêter, une ou

deux fois l'an, à lui Geoffroy, pour aller à la cour du duc de Bretagne.

En outre, si Geoffroy avait un message urgent à expédier, il pourrait

contraindre le moine à s'en charger en lui payant ses frais de route.

Enfin, il se réserva le droit de lever, en cas de nécessité, sur les

habitants du bourg (y compris sans doute le moine lui-même) une sorte

d'emprunt forcé, à la condition toutefois de rendre la somme ainsi prêtée

avant de pouvoir exiger un nouveau prêt. Restait aux moines de l'abbaye

Saint-Serge à se mettre en possession de l'église et de la cure de Gennes.

Ayant appris que Main, évêque de Rennes, était à Vitré, ils vinrent

solliciter son approbation, lui firent de menus présents, à lui, à

l'archidiacre et au doyen, et lui ayant exposé l'affaire, revinrent à

Gennes enchantés de sa réception. Forts de cet appui, ils se mirent à

traiter avec le prêtre séculier Hodeman, qui exerçait alors, comme nous

l'avons dit, les fonctions curiales, et qui d'abord, sans grandes difficultés,

promit de remettre l'église aux moines à la prochaine fête de la

Chandeleur. Mais ce terme venu, nous ne savons quelle difficulté s'éleva,

et il refusa de partir. Il fallut plaider. Après de longues chicanes, les

moines durent se résigner à traiter sur cette base : qu'il continuerait

jusqu'à sa mort à desservir la paroisse, en partageant avec eux tous les

revenus. Cette transaction, dont le détail serait trop long à donner ici,

fut approuvée par l'abbé Dabert (Cartulaire de l'abbaye Saint-Serge - Dom

Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 496). La mention de cet abbé

de Saint-Serge et de l'évêque Main permet de fixer à peu près l'époque

de tous les faits qui précèdent. Main régit l'église de Rennes de 1038

environ à 1076, Dabert gouverna l'abbaye de Saint-Serge de 1055 à 1082 ;

les faits concernant les origines de Gennes eurent nécessairement lieu

entre les années 1055 et 1076, probablement aux environs de 1065 ».

Ainsi fut fondé le prieuré de Gennes, qui devait être habité par deux

religieux, d'après dom Fournereau (Histoire monastère Saint Serge). L'évêque

de Rennes Marbode les confirma en 1108 dans la possession de l'église

paroissiale (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 516). Mais,

comme nous l'avons vu précédemment, ce petit monastère tomba en décadence

et ne renfermait qu'un seul moine au XIIIème siècle, ce qui obligea l'abbé

de Saint-Serge à rappeler à Angers ce moine solitaire ; aussi, en 1300, l'évêque

Gilles ordonna-t-il la réunion du prieuré de Gennes à celui de Brielles » (abbé Guillotin de Corson) ;

l'ancien

prieuré Saint-Sulpice de Gennes. M. de la Borderie a encore écrit les

origines de Gennes, et nous reproduisons ici son intéressant travail : «

La paroisse de Gennes existait sans doute dès la première moitié du XIème

siècle. Comme beaucoup d'autres, son église était tombée en main laïque.

Elle n'en sortit que postérieurement à l'an 1055, grâce à deux moines de

l'abbaye de Saint-Serge d'Angers, Bérenger et Morien, qui, moitié don,

moitié achat, trouvèrent moyen de l'acquérir à leur monastère. Ce fut

une négociation assez compliquée : ils n'eurent pas affaire à moins de

quatre ou cinq personnes. D'abord les propriétaires mêmes de l'église,

deux frères, Geoffroy et Rivallon, qui la possédaient par indivis du chef

de leur père Gerbaud. Puis le seigneur féodal, réputé fondateur de l'église,

et de qui les fils de Gerbaud la tenaient en fief ; il s'appelait Renier de

Denée, et outre son droit de mouvance sur l'église, il possédait aussi

une part du cimetière et même les offrandes mises sur l'autel. Le nom

patronymique de ce seigneur lui venait de la terre de Denée, en Gennes,

fief important à cette époque, investi du droit de haute justice, et

auquel la suzeraineté sur l'église semblait même attribuer la qualité de

seigneurie dominante de la paroisse. — Qualité qui eût pu toutefois lui

être disputée par une autre terre (très probablement celle de la Motte)

alors aux mains d'un seigneur voisin, Geoffroy de Moutiers, à qui elle

donnait des droits importants sur l'autel, le cimetière et le bourg de

Gennes. — Enfin, outre ces quatre personnages, il en était un cinquième

qu'on ne pouvait nécessairement omettre dans la circonstance, nous voulons

dire le prêtre séculier qui, du consentement des fils de Gerbaud, en vertu

d'une convention quelconque passée avec eux (et que d'ailleurs nous ne

connaissons pas), desservait l'église de Gennes et en percevait le revenu,

sauf les droits réservés par les propriétaires et les deux seigneurs

ci-dessus. Ce prêtre se nommait Hildeman ou Hodeman. Les fils de Gerbaud

s'expédièrent très couramment et donnèrent l'église sans rien demander.

Renier de Denée céda tous ses droits sur le cimetière et l'autel ; il se

les fit payer en partie. Geoffroy de Moutiers céda aussi tous les siens,

mais sous des conditions assez lourdes. Voici d'abord ce qu'il avait et

donna à l'abbaye de Saint-Serge : une part (on ne dit pas laquelle) dans

les prémices et les offrandes déposées sur l'autel de Saint-Sulpice de

Gennes ; le tiers des cens du cimetière, c'est-à-dire des rentes en argent

payées par ceux qui y possédaient des terrains ou des maisons ; une partie

(probablement la moitié) des droits perçus sur les marchandises vendues

soit dans le cimetière, soit dans tout le bourg. Ce n'est pas tout : au

moine qui serait chargé de desservir la paroisse il fallait un logement

voisin de l'église ; pour en bâtir un, un particulier nommé Engebaud

donna à Saint-Serge un terrain proche du cimetière ; Geoffroy de Moutiers,

comme seigneur du fief, autorisa ce don et promit l'autorisation de sa femme

dès qu'elle serait relevée de gésine. Cette intervention obligatoire de

la femme de Geoffroy montre que c'est par elle qu'il avait à Gennes tous

les droits mentionnés en cette circonstance. Ces droits comprenaient, entre

autres, la juridiction ; mais Geoffroy, prévoyant que des habitations ne

tarderaient pas à s'élever autour du prieuré, sur le terrain des moines,

la céda aux moines sur les hommes de leur fief, en ce sens du moins que

s'il s'y commettait quelque délit, la plainte en devait être d'abord portée

au prieur, Geoffroy se réservant d'agir dans le cas seulement où le prieur

n'en tiendrait compte. On voit bien clairement par là que si Renier de Denée

était le seigneur de l'église de Gennes, Geoffroy de Moutiers était par

sa femme (probablement dame de la Motte de Gennes) le seigneur justicier du

bourg. Mais les libéralités de ce dernier envers les moines ne furent pas

absolument gratuites. Geoffroy de Moutiers reçut d'abord de Dabert, abbé

de Saint-Serge, 100 sous d'argent, grosse somme en ce temps-là. Puis il

imposa au moine qui serait mis en résidence à Gennes, dans le cas où il

possèderait un mulet ou un palefroi, l'obligation de le lui prêter, une ou

deux fois l'an, à lui Geoffroy, pour aller à la cour du duc de Bretagne.

En outre, si Geoffroy avait un message urgent à expédier, il pourrait

contraindre le moine à s'en charger en lui payant ses frais de route.

Enfin, il se réserva le droit de lever, en cas de nécessité, sur les

habitants du bourg (y compris sans doute le moine lui-même) une sorte

d'emprunt forcé, à la condition toutefois de rendre la somme ainsi prêtée

avant de pouvoir exiger un nouveau prêt. Restait aux moines de l'abbaye

Saint-Serge à se mettre en possession de l'église et de la cure de Gennes.

Ayant appris que Main, évêque de Rennes, était à Vitré, ils vinrent

solliciter son approbation, lui firent de menus présents, à lui, à

l'archidiacre et au doyen, et lui ayant exposé l'affaire, revinrent à

Gennes enchantés de sa réception. Forts de cet appui, ils se mirent à

traiter avec le prêtre séculier Hodeman, qui exerçait alors, comme nous

l'avons dit, les fonctions curiales, et qui d'abord, sans grandes difficultés,

promit de remettre l'église aux moines à la prochaine fête de la

Chandeleur. Mais ce terme venu, nous ne savons quelle difficulté s'éleva,

et il refusa de partir. Il fallut plaider. Après de longues chicanes, les

moines durent se résigner à traiter sur cette base : qu'il continuerait

jusqu'à sa mort à desservir la paroisse, en partageant avec eux tous les

revenus. Cette transaction, dont le détail serait trop long à donner ici,

fut approuvée par l'abbé Dabert (Cartulaire de l'abbaye Saint-Serge - Dom

Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 496). La mention de cet abbé

de Saint-Serge et de l'évêque Main permet de fixer à peu près l'époque

de tous les faits qui précèdent. Main régit l'église de Rennes de 1038

environ à 1076, Dabert gouverna l'abbaye de Saint-Serge de 1055 à 1082 ;

les faits concernant les origines de Gennes eurent nécessairement lieu

entre les années 1055 et 1076, probablement aux environs de 1065 ».

Ainsi fut fondé le prieuré de Gennes, qui devait être habité par deux

religieux, d'après dom Fournereau (Histoire monastère Saint Serge). L'évêque

de Rennes Marbode les confirma en 1108 dans la possession de l'église

paroissiale (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 516). Mais,

comme nous l'avons vu précédemment, ce petit monastère tomba en décadence

et ne renfermait qu'un seul moine au XIIIème siècle, ce qui obligea l'abbé

de Saint-Serge à rappeler à Angers ce moine solitaire ; aussi, en 1300, l'évêque

Gilles ordonna-t-il la réunion du prieuré de Gennes à celui de Brielles » (abbé Guillotin de Corson) ;

![]() l'ancien

prieuré Saint-Laurent de Goulias. On ne connaît point les commencements du

prieuré de Goulias ou de Gouliars, fondé par les moines de l'abbaye

Saint-Serge dans la paroisse de Gennes (Gennes-sur-Seiche). Mais il

remontait probablement au XIIème siècle et ne renfermait qu'un moine au

XIIIème siècle. Il subit le même sort que le prieuré de Gennes ; privé

d'abord de son religieux, que remplaça un prêtre séculier, il fut en l'an

1300 réuni au prieuré de Brielles par Gilles, évêque de Rennes. En

parlant de ce dernier prieuré nous avons dit le peu que nous savons sur

Saint-Laurent de Goulias. Au siècle dernier la chapelle de ce nom était

desservie par MM. Oger (décédé en 1771), — Fr. Juliot (décédé en

1782), — et Launou, vivant en 1783. A la fin du XIXème siècle, sur le

bord de la route de Gennes à Argentré, l'on retrouve encore la chapelle

Saint-Laurent et la maison de la Cour-Saint-Laurent, qu'avoisinait naguère

la lande de Goulias. Cette chapelle, servant de grange au fermier voisin, se

compose d'une nef terminée par un chevet droit datant du XVIème siècle ;

cette nef a été allongée probablement au XVIIème siècle. A l'intérieur

se trouvent trois autels occupant tous le chevet, et au Midi de l'édifice

est accolé un petit logement composé de deux chambres, dont les ouvertures

en arcs Tudor rappellent le XVIème siècle. On nomme le presbytère cet

appartement du chapelain, communiquant directement avec la chapelle ; tout

à côté est l'ancien cimetière. Quant à la maison de la

Cour-Saint-Laurent, qui a peut-être remplacé l'ancien prieuré, elle

n'offre rien de remarquable ; c'était en 1623 un manoir seigneurial

relevant de la châtellenie du Désert (abbé Guillotin de Corson) ;

l'ancien

prieuré Saint-Laurent de Goulias. On ne connaît point les commencements du

prieuré de Goulias ou de Gouliars, fondé par les moines de l'abbaye

Saint-Serge dans la paroisse de Gennes (Gennes-sur-Seiche). Mais il

remontait probablement au XIIème siècle et ne renfermait qu'un moine au

XIIIème siècle. Il subit le même sort que le prieuré de Gennes ; privé

d'abord de son religieux, que remplaça un prêtre séculier, il fut en l'an

1300 réuni au prieuré de Brielles par Gilles, évêque de Rennes. En

parlant de ce dernier prieuré nous avons dit le peu que nous savons sur

Saint-Laurent de Goulias. Au siècle dernier la chapelle de ce nom était

desservie par MM. Oger (décédé en 1771), — Fr. Juliot (décédé en

1782), — et Launou, vivant en 1783. A la fin du XIXème siècle, sur le

bord de la route de Gennes à Argentré, l'on retrouve encore la chapelle

Saint-Laurent et la maison de la Cour-Saint-Laurent, qu'avoisinait naguère

la lande de Goulias. Cette chapelle, servant de grange au fermier voisin, se

compose d'une nef terminée par un chevet droit datant du XVIème siècle ;

cette nef a été allongée probablement au XVIIème siècle. A l'intérieur

se trouvent trois autels occupant tous le chevet, et au Midi de l'édifice

est accolé un petit logement composé de deux chambres, dont les ouvertures

en arcs Tudor rappellent le XVIème siècle. On nomme le presbytère cet

appartement du chapelain, communiquant directement avec la chapelle ; tout

à côté est l'ancien cimetière. Quant à la maison de la

Cour-Saint-Laurent, qui a peut-être remplacé l'ancien prieuré, elle

n'offre rien de remarquable ; c'était en 1623 un manoir seigneurial

relevant de la châtellenie du Désert (abbé Guillotin de Corson) ;

![]() la

croix de l'enclos paroissial (XVème siècle) ;

la

croix de l'enclos paroissial (XVème siècle) ;

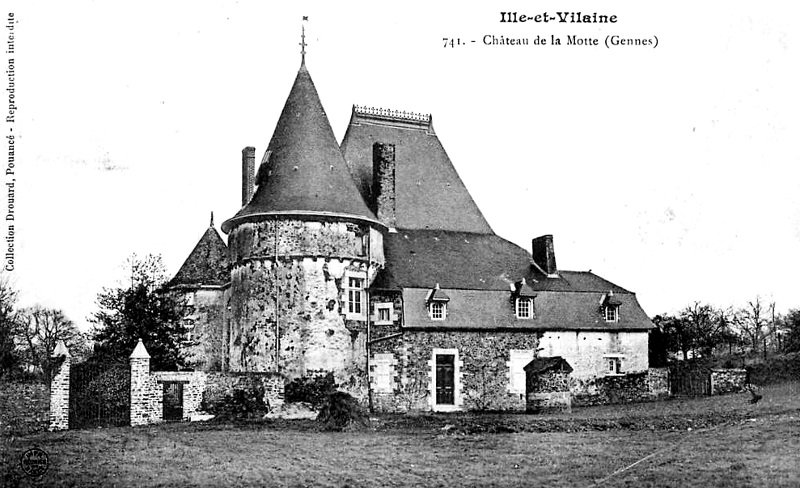

![]() le

château de la Motte de Gennes (XVI-XXème siècle). Il est restauré au

XVIIème et au XXème siècles. On y voyait autrefois une chapelle, un colombier

et des douves. La chapelle de la Motte de Gennes dépendait du manoir de ce

nom, appartenant en 1513 à Jean de Denée ; elle se trouvait dans le château

même. Peut-être fut-elle construite pour Gabriel More de la Motte, fils du

seigneur de la Motte de Gennes et chanoine de Rennes, mort en odeur de

sainteté en 1772 (Pouillé de Rennes). Le domaine est érigé en châtellenie en 1573 et avait un droit de

haute justice. Propriété successive des familles de Gennes (en 1226), de

Couaisnon (vers 1372), de Denée (en 1402), des seigneurs du Gué de Servon

(en 1562), la Marzelière, des marquis de Coëtquen, Aiguillon, seigneurs de

la Juliennaye (en 1676), Morel, sieurs de la Barre (en 1676 et 1789) ;

le

château de la Motte de Gennes (XVI-XXème siècle). Il est restauré au

XVIIème et au XXème siècles. On y voyait autrefois une chapelle, un colombier

et des douves. La chapelle de la Motte de Gennes dépendait du manoir de ce

nom, appartenant en 1513 à Jean de Denée ; elle se trouvait dans le château

même. Peut-être fut-elle construite pour Gabriel More de la Motte, fils du

seigneur de la Motte de Gennes et chanoine de Rennes, mort en odeur de

sainteté en 1772 (Pouillé de Rennes). Le domaine est érigé en châtellenie en 1573 et avait un droit de

haute justice. Propriété successive des familles de Gennes (en 1226), de

Couaisnon (vers 1372), de Denée (en 1402), des seigneurs du Gué de Servon

(en 1562), la Marzelière, des marquis de Coëtquen, Aiguillon, seigneurs de

la Juliennaye (en 1676), Morel, sieurs de la Barre (en 1676 et 1789) ;

![]() l'hôtel

particulier (vers 1860-1870), situé 34 rue Jean-de-Gennes ;

l'hôtel

particulier (vers 1860-1870), situé 34 rue Jean-de-Gennes ;

![]() 5 moulins

dont celui le moulin à vent de la Motte, et les moulins à eau de

Planche-Tucon, de Gonnier, du Gravier, ...

5 moulins

dont celui le moulin à vent de la Motte, et les moulins à eau de

Planche-Tucon, de Gonnier, du Gravier, ...

A signaler aussi :

![]() la

Chapelle Saint-Jouin ou Saint-Julien, édifiée au XVIIIème siècle et

située dans le Grand Cimetière. Cette chapelle est due à la piété de

Julien Rubin, sieur de la Grimaudière et elle est entretenue, mais non

desservie. On y venait en pèlerinage surtout le 1er juin ;

la

Chapelle Saint-Jouin ou Saint-Julien, édifiée au XVIIIème siècle et

située dans le Grand Cimetière. Cette chapelle est due à la piété de

Julien Rubin, sieur de la Grimaudière et elle est entretenue, mais non

desservie. On y venait en pèlerinage surtout le 1er juin ;

![]() l'ancien

oratoire Saint-Méen, près de la fontaine Saint-Méen. On y venait en

procession au Sacre et aux Rogations ;

l'ancien

oratoire Saint-Méen, près de la fontaine Saint-Méen. On y venait en

procession au Sacre et aux Rogations ;

![]() l'ancien

prieuré de Gaulias, possession de l'Abbaye de Saint-Serge d'Angers. Il

a certainement occupé l'emplacement de l'ancien manoir de la Cour

Saint-Laurent. Le manoir de la Cour Saint-Laurent était en 1513 à la

famille de Sévigné, seigneurs des Rochers. Puis il devient successivement

la propriété des familles du Quellenec (en 1528), de Sévigné (vers

1541), du Gué (vers 1553), Ronceray, sieurs de Lesvaudry (en 1623), le Corvaisier (en 1743) ;

l'ancien

prieuré de Gaulias, possession de l'Abbaye de Saint-Serge d'Angers. Il

a certainement occupé l'emplacement de l'ancien manoir de la Cour

Saint-Laurent. Le manoir de la Cour Saint-Laurent était en 1513 à la

famille de Sévigné, seigneurs des Rochers. Puis il devient successivement

la propriété des familles du Quellenec (en 1528), de Sévigné (vers

1541), du Gué (vers 1553), Ronceray, sieurs de Lesvaudry (en 1623), le Corvaisier (en 1743) ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Laurent (XVIème siècle), agrandie probablement au XVIIème

siècle ;

l'ancienne

chapelle Saint-Laurent (XVIème siècle), agrandie probablement au XVIIème

siècle ;

![]() l'ancien

château de la Motte de Denée. Propriété de la famille de Sévigné,

seigneurs des Rochers en 1513 ;

l'ancien

château de la Motte de Denée. Propriété de la famille de Sévigné,

seigneurs des Rochers en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de la Goberie ;

l'ancien

manoir de la Goberie ;

![]() l'ancien

manoir du Noyer ;

l'ancien

manoir du Noyer ;

![]() l'ancien

manoir de la Louisnière. Propriété de la famille le Royer ;

l'ancien

manoir de la Louisnière. Propriété de la famille le Royer ;

![]() l'ancien

manoir de la Ville-Tesson. Propriété successive des familles de Vendel (en

1513), Graffard, sieurs de Souchelieu (en 1628), Morel, seigneurs de la

Motte de Gennes (en 1710 et 1789) ;

l'ancien

manoir de la Ville-Tesson. Propriété successive des familles de Vendel (en

1513), Graffard, sieurs de Souchelieu (en 1628), Morel, seigneurs de la

Motte de Gennes (en 1710 et 1789) ;

![]() l'ancien

manoir de la Musse ;

l'ancien

manoir de la Musse ;

![]() l'ancien

manoir de la Communautière ;

l'ancien

manoir de la Communautière ;

![]() l'ancien

manoir de la Forge ;

l'ancien

manoir de la Forge ;

![]() l'ancien

manoir des Mottais. Propriété de la famille Denée en 1513 ;

l'ancien

manoir des Mottais. Propriété de la famille Denée en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir d'Orgères. Propriété successive de la famille Lesné (en 1513),

de Renée Pépin, veuve et donataire de Bertrand du Guesclin, seigneur de la

Roberie (en 1687), de Françoise du Guesclin femme de Louis Potier, duc de Gesvres (en 1789) ;

l'ancien

manoir d'Orgères. Propriété successive de la famille Lesné (en 1513),

de Renée Pépin, veuve et donataire de Bertrand du Guesclin, seigneur de la

Roberie (en 1687), de Françoise du Guesclin femme de Louis Potier, duc de Gesvres (en 1789) ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de GENNES-SUR-SEICHE

D'après certains généalogistes, la famille de Gennes sortit de la paroisse de ce nom, et en 1226 Etienne de Gennes, chevalier, seigneur de la Motte de Gennes, épousa Marie de Saint-Gilles et fut ambassadeur du roi saint Louis. Au siècle suivant, Claude de Gennes et Perrine Geffrard, mariés en 1372, laissèrent une fille, Marie de Gennes, qui épousa Guy de Couaisnon (Généalogie de la maison Cornulier, 1860, p. 253) et lui apporta la seigneurie de la Motte de Gennes. Mais, selon M. de Courcy, cette branche de Couaisnon se fondit dans la famille de Denée. En avril 1402, Jean de Denée, seigneur de la Motte de Gennes, rendit aveu, en effet, de cette seigneurie, et mourut le 10 novembre 1423. Son fils aîné, Guillaume de Denée, rendit aveu à son tour pour la Motte de Gennes en 1424, mais il était mort en septembre 1431, laissant-trois enfants, Guillaume, Georges et Isabeau, qui avaient alors pour tuteur leur onde Jean de Denée. Ce fut ce Guillaume qui succéda à son père, et fournit en 1460 l'aveu de sa seigneurie de la Motte de Gennes (Archives de Loire-Inférieure). Il épousa Jeanne de Brie, dont il eut Jean de Denée, seigneur de la Motte de Gennes après lui. Celui-ci s'unit à Olive d'Erbrée, qui fit par testament plusieurs fondations en l'église de Gennes. En 1513 la Motte de Gennes appartenait à Jean de Denée, mari de Jeanne d'Argentré. Leur fils, François de Denée, rendit aveu en 1541 pour sa seigneurie de la Motte de Gennes. Il contracta alliance d'abord avec Marguerite Bruslon, puis avec Catherine de Saint-Gilles, et mourut avant le 29 mars 1554. Nicolas de Denée, fils du précédent et de sa seconde femme, devenu seigneur de la Motte de Gennes, épousa en 1557 Louise de Malestroit, mais décéda sans postérité à la Saint-Jean 1560. La succession de ce seigneur fut recueillie par des parents éloignés, qui vendirent, par contrat du 13 juin 1562, la terre seigneuriale de la Motte de Gennes à Mathurin du Gué, seigneur dudit lieu. La Motte de Gennes subit alors le même sort que le Gué de Servon et appartint successivement après la mort de Mathurin du Gué à sa fille unique Marie du Gué, femme de Regnault, sire de la Marzelière, puis à leurs fils, autre Regnault et François de la Marzelière, qui rendirent aveu pour la Motte de Gennes, l'un en 1608, l'autre en 1618. En 1635, la Motte de Gennes appartenait à Charlotte de la Marzelière, alors veuve d'Henry de Volvire, seigneur de la Chattière, mais cette dame mourut en 1659, et sa succession fut recueillie par Françoise de la Marzelière, femme de Malo marquis de Coëtquen. Par contrat du 23 juin 1676, Mme de Coëtquen vendit la Motte de Gennes à César d'Aiguillon, seigneur de la Juliennaye, qui en rendit aveu en 1679. Mais le 30 octobre de la même année, cette seigneurie, remise en vente par César d'Aiguillon, fut achetée par François Morel et Marguerite de Farcy, seigneur et dame de la Barre : ceux-ci ne la payèrent que 56 500 livres et en firent hommage au roi le 12 mars 1681. François Morel mourut le 3 février 1692 et sa veuve en 1718. Charles-Gabriel Morel, leur fils, seigneur de la Motte de Gennes, rendit aveu en 1694, mais décéda lui-même en septembre 1710. Il laissait de son union avec Henriette de Caderan cinq enfants mineurs. L'aîné de ceux-ci, Charles-François Morel, seigneur de la Motte de Gennes, épousa à Saint-Etienne de Rennes, le 17 mai 1734, Anne-Esther Martin, fille du seigneur de la Balluère. Cette dame mourut à Rennes le 20 juin 1775 et fut inhumée à Saint-Etienne, âgée de soixante-quinze ans. Son mari lui survécut jusqu'en 1789 et décéda à la Motte de Gennes, le 20 juillet, à quatre-vingt-cinq ans : son corps fut inhumé en l'église de Gennes. Son fils aîné, Charles-Jean Morel, qualifié marquis de la Motte de Gennes, conseiller au Parlement de Bretagne, avait épousé, le 4 juin 1776, Marie-Emilie de Cornulier, fille du marquis de Châteaufromont. Leur arrière-petite fille, Marie de Caradeuc, s'unit au comte de Falloux, qui vendit la Motte de Gennes à M. de Montcuit (XIXème siècle). La seigneurie de la Motte de Gennes relevait en grande partie de la châtellenie du Désert, mais une portion du manoir et de ses dépendances étaient tenus directement du roi. En 1573 Mathurin du Gué en avait obtenu l'érection en châtellenie du roi Charles IX, après avoir fait unir par Sa Majesté les fiefs de la seigneurie du Châtelet en Brielles, qu'il possédait, à ceux de la Motte de Gennes. Mais le baron de Vitré, châtelain du Désert, mit une telle opposition à cette érection que les lettres royales ne furent point enregistrées. Néanmoins la Motte de Gennes garda depuis lors le titre que lui disputait son suzerain. Comme domaine proche, la Motte de Gennes comprenait : « le chasteau et manoir de la Motte, cours, colombier, douves, etc. », abandonné au XVIème siècle mais restauré à la fin du XVIIème par la famille Morel, — la métairie de la Motte, — l'étang et les moulins de la Motte avec la vigne dudit lieu, — les moulins à eau de Gonniers et à vent de la Massayère, — les métairies de Ville-Tesson, Bourlière, l'Etang, le Gravier, la Rousselière, les Grands-Mottais, les Noës et la Julianière. Quant au domaine du Châtelet en Brielles, uni par le roi à la Motte de Gennes, il se composait de l'ancien manoir du Châtelet de Brielles, — des métairies du Châtelet et de la Rabatière, — des étangs et des moulins de Raye et de la Planche. La seigneurie de la Motte de Gennes avait deux hautes justices, celle de la Motte et celle du Châtelet, mais elles s'exerçaient ensemble au bourg de Gennes. Leur juridiction s'étendait dans les paroisses de Gennes, Brielles, Availles, Moutiers, Saint-Germain-du-Pinel et Le Pertre. Les fourches patibulaires à quatre piliers s'élevaient pour la Motte sur la lande de la Mottaye, tandis que le gibet du Châtelet était dressé près du Haut-Charil. Le roi avait accordé en 1565 au seigneur de la Motte de Gennes le droit de tenir à Gennes un marché tous les jeudis et deux foires par an, aux fêtes de Saint-Sulpice en janvier et en août. Le même seigneur de la Motte avait, en outre, le droit d'avoir une foire au Pertre, proche la chapelle Saint-Léonard, à l'une des féries de la Pentecôte, et encore deux autres foires avec droit de bouteillage, l'une au bourg de Brielles à la fête de la Trinité, l'autre le jour de Saint-Laurent près de la chapelle de Goulias en Gennes. Parmi les mouvances nobles de la châtellenie de la Motte de Gennes, on remarquait surtout la Roberie, la Haye d'Erbrée, les prieurés de Goulias et de Brielles, et les presbytères de Brielles et de Gennes. Enfin, le seigneur de la Motte de Gennes était fondateur des églises de Gennes, de Brielles et de Saint-Germain-du-Pinel. Il prétendait au même honneur dans la chapelle priorale de Saint-Laurent de Goulias, et dans toutes ces églises avait en conséquence les prééminences ordinaires.

La

montre des gentilshommes de l'évêché de Rennes, de 1541, mentionne à

Gennes les nobles suivants :

" Françoys d'Armaillé

se présente bien monté et armé en estat

d'archer pour Damoyselle Regnée d’Armaillé en son nom et tutrixe de son filz.

Et a déclaré son revenu noble valloir soixante livres par an selon la

déclaracion qu'il a présentement aparue. Et a requis des adjoinctz luy estre

bailléz. Luy en sera faict raison. Et a faict le serment. " (B. de Pleguen, E. Becdelièvre, et G. Sèvegrand).

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.