|

Bienvenue chez les Fercéens |

FERCE |

Retour page d'accueil Retour Canton de Rougé

La commune

de Fercé ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de FERCE

Fercé vient de "fertiacum", exploitation de minerai de fer.

Fercé est appelé "Fertiacum" dans la charte de Louis VI, vers 1123. La maison de La Jaunière est la demeure des vicomtes de Fercé. Fercé est une juveigneurie de la baronnie de Vitré, appartenant, en 1202 à Robert de Fercé, en 1210 à André de Vitré, et en 1294 à Robin de Coësmes : elle possède un droit de haute, moyenne et basse justices sur plusieurs paroisses dont celles de Fercé, Noyal-sur-Brutz et Villepôt. Le seigneur de Fercé avait "la supériorité et la fondation aux églises des trois dites paroisses, ayant en chacune d'elles banc armorié à ses armes, enfeu et lisière, lesquels droits lui appartenant tant à cause de la dite vicomté que par concession faite par le roi par lettres du 3 mai 1620 et de novembre 1624 enregistrées à la Chambre des comptes" (Déclaration de Fercé en 1679). Les sièges de la vicomté aux diverses époques, ont été successivement : à la Lande à la Mère, puis à La Berhaudière et enfin à La Jausnière ou Jaunière. L'auditoire était au bourg de Noyal (Noyal-sur-Brutz).

La Vicomté de Fercé relevait jadis du diocèse et de la sénéchaussée de Rennes, et cela jusqu'à la Révolution. La Vicomté qui comprenait Fercé, Noyal et Villepôt, est un démembrement de la baronnie de Vitré, et elle a dès le XIIIème siècle son indépendance. Les titulaires, après les barons de Vitré sont : - de Coësmes, seigneurs de Landamère (ou Lande à la Mère) jusqu'en 1482, - de La Feuillée , de Landamère, qui ont pour héritiers les de Maure de 1541 à 1625, - d'Appelvoisin, seigneurs de La Jausnière (Jaunière). Cette famille a été particulièrement attachée au protestantisme et a créé à La Jaunière un petit temple où se retrouvaient les huguenots de Vitré et de Sion, - de Béringhen, propriétaires de la vicomté jusqu'en 1764, date de la vente aux verriers de Massar, - de Massar, qui ont pour successeur (par mariage) François Auguste du Boispéan. Le fils épouse à Rennes en 1783 Marie Julie du Merdy de Catuélan et meurt en 1847 à l'âge de 94 ans. Les de Massar signaient, seigneurs de La Raimbaudière, de La Courséjournée, de Missegrande, de Hauterive. Les sièges de la Vicomté aux diverses époques, ont été successivement : à la Lande à la Mère, puis à La Berhaudière, et enfin à La Jausnière (ou Jaunière). A noter que le protestantisme pénétra dans la vicomté dès 1550 par les de Maure.

Vers le milieu du XVIème siècle, les vicomtes de Fercé créent dans le bois de Javardan une verrerie qui fonctionne encore au XIXème siècle. Les principaux propriétaires en 1850, sont les de La Valette et les Du Boispéan. Un Pierre du Boispéan prit part à la 7ème croisade et les descendants s'allièrent aux Bonnier, Picot, d'Andigné, du Merdy, de Catuélan, du Boisdulier, du Hamel de La Bothelière. On trouve également dans les matrices cadastrales, les noms de Leziart du Dézerseul (époux d'une de Massar), Gardin du Boisdulier, Picot de Plédran, Guibourg-Delaunay, puis ceux de Dodard, Thommerot, Chrétien, Gallereau, Léon, Damicourt, Chevé.

Note 1 : liste non exhaustive des recteurs de la commune de Fercé : Pierre Communal (nommé en 1605 et décédé le 25 février 1627), René Giré (de 1627 à 1642, inhumé dans l'église), Julien Le Chameleux, Pierre Boisnard (de 1690 à 1740, décédé en 1745), de Massar, Moison, Julien Hunault (ayant refusé de prêter le serment constitutionnel, il émigra en Espagne, puis à Jersey). A noter que Millaux, vicaire du temps de Hunault est nommé évêque de Nevers......

Note 2 : liste non exhaustive des maires de la commune de Fercé : Demé (durant la Révolution), Pierre Bouestel (sous le 1er Empire), François du Boispéan (durant la Restauration), Jean Baptiste Hervochon (en 1830), André Chevé (en 1835), Frette d'Amicourt (en 1847), Jean Digue (en 1863), Pierre du Boislevé (en 1925), Châtelain de la Jaunière, avec pour successeurs Brémont, Dubois, Marcel Letournel, Havard, ....

Voir

![]() "

Le

cahier de doléances de Fercé en 1789

".

"

Le

cahier de doléances de Fercé en 1789

".

![]()

PATRIMOINE de FERCE

![]() l'église

Saint-Martin (1702), agrandie en 1850. Le clocher de l'église date du XVIIème

siècle. Il abrite une cloche de 1572. La chaire date du XVIIIème siècle :

les motifs représentent saint Pierre, saint Paul et le Christ. Les deux

retables, œuvres du peintre François Donné, datent de 1828 : l'un représente

l'Assomption de la Vierge et l'autre le baptême du Christ. Le chœur date

du XVIIIème siècle. Une clôture englobe le chœur (1767) et les deux autels latéraux ;

l'église

Saint-Martin (1702), agrandie en 1850. Le clocher de l'église date du XVIIème

siècle. Il abrite une cloche de 1572. La chaire date du XVIIIème siècle :

les motifs représentent saint Pierre, saint Paul et le Christ. Les deux

retables, œuvres du peintre François Donné, datent de 1828 : l'un représente

l'Assomption de la Vierge et l'autre le baptême du Christ. Le chœur date

du XVIIIème siècle. Une clôture englobe le chœur (1767) et les deux autels latéraux ;

![]() la

croix (vers le XVIème siècle), située au cimetière. Elle possède deux faces sculptées ;

la

croix (vers le XVIème siècle), située au cimetière. Elle possède deux faces sculptées ;

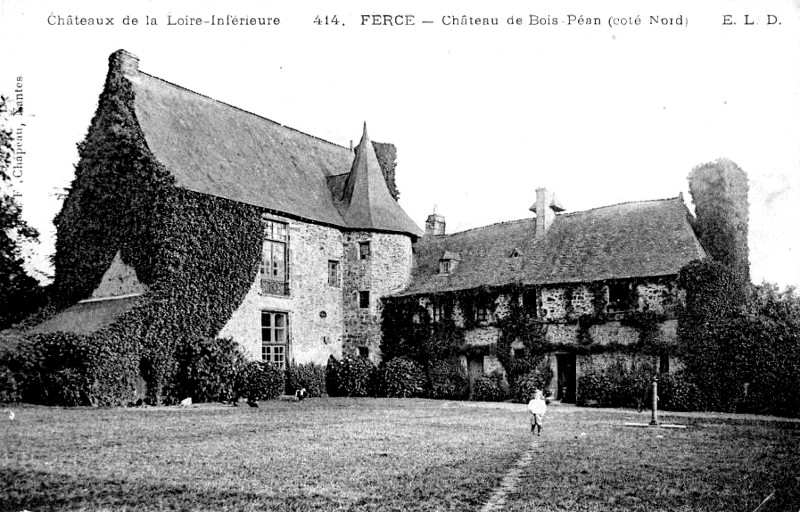

![]() le

château de Boispéan (XVIIème siècle). La famille Du Boispéan est l'une des plus

anciennes familles de Fercé. Le premier des Du Boispéan est Pierre du

Boispéan et a participé à la septième croisade (1248-1254).

Les descendants se sont alliés aux Bonnier, aux Picot, aux d'Andigné, aux

de Merdy de Catuélan, du Boisdulier, du Hamel de La Bothelière. Auguste du

Boispéan (dit "père la casquette") épouse une Bousquet de

Balainvilliers et ses héritiers se sont alliés aux de Cambourg. Dans la

branche de Ludovic du Boispéan, les descendants ont été le comte Auguste

de Boispéan, maire de Rougé et Pierre, maire de Fercé. Il paraît que

François-Auguste du Boispéan, fils de Charles du Boispéan et d'Elisabeth

Marion acheta d'avec sa belle-mère Elisabeth Massart la vicomté de Fercé,

car un acte de 1781 mentionne cette acquisition. Il épousa à Rennes, le

1er juillet 1783, Marie Julie du Merdy de Catuélan qui mourut émigrée en

Angleterre le 7 juin 1799. Lui-même, dernier vicomte de Fercé, n'est

décédé qu'en 1847, à 94 ans. La haute-justice de Fercé s'exerçait au

bourg de Noyal lorsque François Auguste du Boispéan, devenu acquéreur de

la vicomté, obtint du Parlement de Bretagne en mai 1781 la translation du

siège de cette juridiction au bourg de Fercé dans l'auditoire de sa

seigneurie du Boispéan qui était également une haute justice relevant de la vicomté de Fercé ;

le

château de Boispéan (XVIIème siècle). La famille Du Boispéan est l'une des plus

anciennes familles de Fercé. Le premier des Du Boispéan est Pierre du

Boispéan et a participé à la septième croisade (1248-1254).

Les descendants se sont alliés aux Bonnier, aux Picot, aux d'Andigné, aux

de Merdy de Catuélan, du Boisdulier, du Hamel de La Bothelière. Auguste du

Boispéan (dit "père la casquette") épouse une Bousquet de

Balainvilliers et ses héritiers se sont alliés aux de Cambourg. Dans la

branche de Ludovic du Boispéan, les descendants ont été le comte Auguste

de Boispéan, maire de Rougé et Pierre, maire de Fercé. Il paraît que

François-Auguste du Boispéan, fils de Charles du Boispéan et d'Elisabeth

Marion acheta d'avec sa belle-mère Elisabeth Massart la vicomté de Fercé,

car un acte de 1781 mentionne cette acquisition. Il épousa à Rennes, le

1er juillet 1783, Marie Julie du Merdy de Catuélan qui mourut émigrée en

Angleterre le 7 juin 1799. Lui-même, dernier vicomte de Fercé, n'est

décédé qu'en 1847, à 94 ans. La haute-justice de Fercé s'exerçait au

bourg de Noyal lorsque François Auguste du Boispéan, devenu acquéreur de

la vicomté, obtint du Parlement de Bretagne en mai 1781 la translation du

siège de cette juridiction au bourg de Fercé dans l'auditoire de sa

seigneurie du Boispéan qui était également une haute justice relevant de la vicomté de Fercé ;

![]() le

château de la Jaunière (XVIIIème siècle). Propriété de la famille

Appelvoisin (ou Appel Voisin), seigneurs de La Jausnière. Ces derniers avaient adopté le

culte protestant et avaient édifié un temple. Cet édifice a été

longtemps la demeure des vicomtes de Fercé. On voit encore les douves et

des restes du bâtiment des XVème et XVIème siècles ;

le

château de la Jaunière (XVIIIème siècle). Propriété de la famille

Appelvoisin (ou Appel Voisin), seigneurs de La Jausnière. Ces derniers avaient adopté le

culte protestant et avaient édifié un temple. Cet édifice a été

longtemps la demeure des vicomtes de Fercé. On voit encore les douves et

des restes du bâtiment des XVème et XVIème siècles ;

![]() le

logis de la Héraudière (XVII-XVIIIième siècle), édifié, semble-t-il, à

l'emplacement d'un ancien château dont les douves sont comblées en 1893.

Il s'agit d'une chapellenie. La ferme et la chapelle privée datent du XVIIIème

siècle. La chapelle est bénie le 13 octobre 1778. Au XVIIIème siècle,

cette demeure est la propriété de Joseph Langlé, seigneur de La Gallardière,

époux de Marie Séré ;

le

logis de la Héraudière (XVII-XVIIIième siècle), édifié, semble-t-il, à

l'emplacement d'un ancien château dont les douves sont comblées en 1893.

Il s'agit d'une chapellenie. La ferme et la chapelle privée datent du XVIIIème

siècle. La chapelle est bénie le 13 octobre 1778. Au XVIIIème siècle,

cette demeure est la propriété de Joseph Langlé, seigneur de La Gallardière,

époux de Marie Séré ;

![]() la

maison de Verrier (XVIIème siècle), encore connue sous le nom de

"pavillon Saint-Hubert". A signaler l'existence d'un ouvrage

"Livre de Raison d'un gentilhomme verrier" (1754-1762) dont

l'auteur est Jean François de Massar ;

la

maison de Verrier (XVIIème siècle), encore connue sous le nom de

"pavillon Saint-Hubert". A signaler l'existence d'un ouvrage

"Livre de Raison d'un gentilhomme verrier" (1754-1762) dont

l'auteur est Jean François de Massar ;

![]() la

ferme de Courséjourné (1649). Il s'agit d'un ancien presbytère. Propriété

de Joseph de Massar, verrier et époux de Léa Bonelle, en 1733 ;

la

ferme de Courséjourné (1649). Il s'agit d'un ancien presbytère. Propriété

de Joseph de Massar, verrier et époux de Léa Bonelle, en 1733 ;

![]() l'ancien

château de Javardan ou Javardon (XVIème siècle). Ce lieu garde les ruines

d'une verrerie fondée par les vicomtes de Fercé et détruite par un

incendie en 1860. Borniole est l'un des

premiers maîtres verriers. Son gendre Virgile de Massar lui succède. La famille de Massar s'y

distingue. On trouve ensuite comme directeurs : François Boullenoys, puis

les Demolon. Les derniers directeurs sont les Frette d'Amicourt. Durant la

Révolution, les deux verriers Demolon, père et fils, sont tués par les

Royalistes qui saccagent les locaux ;

l'ancien

château de Javardan ou Javardon (XVIème siècle). Ce lieu garde les ruines

d'une verrerie fondée par les vicomtes de Fercé et détruite par un

incendie en 1860. Borniole est l'un des

premiers maîtres verriers. Son gendre Virgile de Massar lui succède. La famille de Massar s'y

distingue. On trouve ensuite comme directeurs : François Boullenoys, puis

les Demolon. Les derniers directeurs sont les Frette d'Amicourt. Durant la

Révolution, les deux verriers Demolon, père et fils, sont tués par les

Royalistes qui saccagent les locaux ;

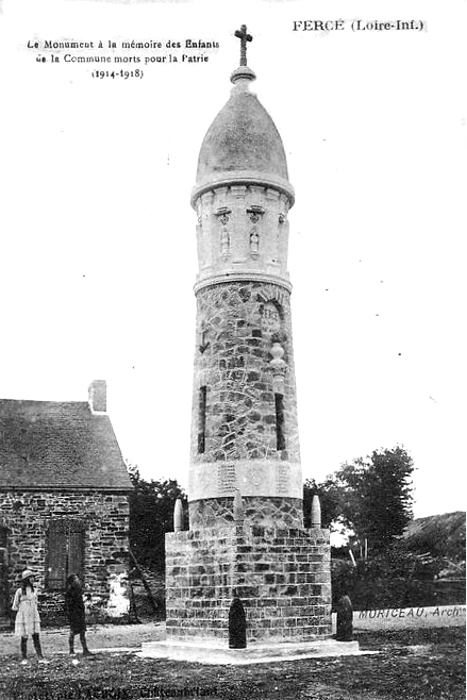

![]() le

monument aux morts de la Première Guerre Mondiale (1921), œuvre de

l'architecte Moriceau. La première pierre est posée le 21 mars 1921. Ce

monument est inauguré le 19 juin 1921 ;

le

monument aux morts de la Première Guerre Mondiale (1921), œuvre de

l'architecte Moriceau. La première pierre est posée le 21 mars 1921. Ce

monument est inauguré le 19 juin 1921 ;

![]() 7

moulins

dont les moulins à vent de la Vergue, de Guiboeuf et les moulins à eau de la Héraudière, Neuf,.... ;

7

moulins

dont les moulins à vent de la Vergue, de Guiboeuf et les moulins à eau de la Héraudière, Neuf,.... ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de FERCE

La vicomté de Fercé : Fercé était une juveigneurie de la baronnie de Vitré, appartenant, dit M. de Cornulier, en 1202 à Robert de Percé et en 1210 à André de Vitrée (Dictionnaire des terres du comté nantais, 130). Mais cet auteur se trompe quand il ajoute qu'en 1294 le sire de Sion possédait Fercé, il confond Fercé avec Frossay que tenait, en effet, le seigneur de Sion à cette époque. Ogée est encore plus inexact quand il écrit que Fercé était en 1288 la propriété « de Jean marquis d'Appelvoisin » (Dictionnaire historique de Bretagne v. Fercé). En réalité la seigneurie de Fercé appartenait en 1294 à Robin de Coësmes qui la tenait du baron de Vitré à devoir d'un chevalier d'ost pour l'armée du duc de Bretagne (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I 1110 - De la Borderie, Géographie féodale de la Bretagne 94). Cette famille de Coësmes dut posséder assez longtemps la seigneurie de Fercé qui, par suite d'alliances, échut aux sires de Maure. Dans les dernières années du XVème siècle, Jean VII, sire de Maure, rendit aveu au nom de son petit-fils François de Maure pour la seigneurie de « toutes et chacunes les paroisses de Fercé, Noyal-sur-Bruz et Villepot » (Archives d'Ille-et-Vilaine, fonds de Vitré). Ce François, premier comte de Maure et seigneur de Fercé, mourut en 1557, laissant de son mariage avec Hélène de Rohan, Claude comte de Maure après lui, époux de Françoise de Pompadour ; celui-ci décéda en 1564 et son fils, Charles comte de Maure, fut tué en duel, le 27 janvier 1575. De son union avec Diane d'Escars, ce dernier comte de Maure ne laissait qu'une fille Louise comtesse de Maure et vicomtesse de Fercé ; elle épousa : - 1° en 1587 Odet de Matignon, comte de Thorigny, -2° en 1600 Gaspard de Rochechouart, marquis de Mortemart. Cette dame vint visiter sa vicomté de Fercé, le 27 octobre 1623. Elle fut reçue en l'église de la paroisse avec solennité, par le recteur et les prêtres de Fercé qui allèrent au-devant d'elle, « revestus de leurs surplis », avec la croix et la bannière, jusqu'à l'entrée du cimetière, « chantant les prières accoustumées aux receptions des seigneurs et fondateurs d'église ». On lui fit remarquer dans le temple plusieurs écussons, entre autres, dans la maîtresse-vitre du chœur, celui des sires de Coësmes, jadis vicomtes de Fercé : de gueules fretté d'hermines (Procès-verbal de la visite des seigneuries appartenant à la dame de Maure (Archives d'Ille-et-Vilaine, fonds de Piré). Quelques années après, Louise de Maure vendit la vicomté de Fercé à Samuel d'Appelvoisin, seigneur de la Jousnière en Fercé ; celui-ci reçut en 1634 les aveux des vassaux de la vicomté. Fils de François d'Appelvoisin et de Marie de Mauhugeon, seigneur et dame de la Jousnière, ce seigneur avait épousé en 1632, Elisabeth de Pierrebussière qui lui donna deux enfants : Olivier d'Appelvoisin vicomte de Fercé après lui, mais décédé au service du roi sans avoir contracté d'alliance, — et Marie d'Appelvoisin femme de Charles Gouyon, baron de Marcé et vicomte de Terchant (Réformation ms. de la noblesse de Bretagne en 1668). Cette dernière hérita de Fercé à la mort de son frère, mais elle-même décéda en 1674 et, le 7 juillet 1679, son mari rendit aveu au roi pour la vicomté de Fercé, au nom de ses filles mineures héritières de leur défunte mère. L'aînée de ces filles, Elisabeth Gouyon, épousa en 1685 Théodore de Béringhen, conseiller au parlement de Paris, et lui apporta la seigneurie de Fercé. Cette dame était veuve en 1720, et en 1750 sa fille Elisabeth de Béringhen possédait la vicomté de Fercé. C'est vers cette dernière époque que Fercé fut acheté par Jean-François Massart et Marguerite du Cellier, seigneur et dame de la Raimbaudière en Thourie. Ceux-ci donnèrent cette vicomté à leur fille, Elisabeth Massart, lorsqu'elle épousa en 1765 Charles du Boispéan, seigneur dudit lieu en Fercé, conseiller au Parlement de Bretagne, et veuf d'Elisabeth Marion. Charles du Boispéan, devenu par suite vicomte de Fercé, mourut à Rennes le 30 juin 1777 et son corps fut transféré à Fercé pour y être inhumé en son enfeu dans l'église de cette paroisse. Sa veuve le suivit dans la tombe le premier janvier 1784 (Registres paroissiaux de Fercé). Il parait que François-Auguste du Boispéan, fils de Charles du Boispéan et d'Elisabeth Marion, acheta d'avec sa belle-mère Elisabeth Massart la vicomté de Fercé, car un acte de 1781 mentionne cette acquisition. Il épousa à Rennes, le 1er juillet 1783, Marie-Julie du Merdy de Catuélan qui mourut émigrée en Angleterre le 7 juin 1799. Lui-même, dernier vicomte de Fercé, n'est décédé qu'en 1847, à 94 ans.

Vicomté d'ancienneté, Fercé relevait en 1679 du roi sous son domaine de Rennes, mais c'était à l'origine une juveigneurie de la baronnie de Vitré, relevant de Marcillé-Robert. Fercé était une seigneurie très homogène, « s'estendant paroisses de Fercé, Noyal-sur-Bruz et Villepot lesquelles tout entières relèvent en proche au en arrière fiefs de la dite vicomtés » (Déclaration de Fercé en 1679). Le seigneur de Fercé avait « la supériorité et la fondation aux églises des trois dites paroisses, ayant en chacune d'elles banc armorié à ses armes, enfeu et lisière, lesquels droits lui appartenant tant à cause de la dite vicomté que par concession faite par le roi par lettres du 3 mai 1620 et de novembre 1624 enregistrées à la Chambre des comptes » (Déclaration de Fercé en 1679). La haute-justice de Fercé s'exerçait au bourg de Noyal lorsque François-Auguste du Boispéan, devenu acquéreur de la vicomté, obtint du Parlement de Bretagne en mai 1781 la translation du siège de cette juridiction au bourg de Fercé dans l'auditoire de sa seigneurie du Boispéan qui était également une haute justice relevant de la vicomté de Fercé (De la vicomté de Fercé relevaient une haute justice et six moyennes justices - Archives d'Ille-el-Vilaine C 1818).

Nous ignorons s'il y eut jamais un château à Fercé même. Ce n'est guère probable, car nous voyons les possesseurs de cette vicomté habiter successivement : les sires de Coësmes à la Lande-à-la-Mère en Villepot, les d'Appelvoisin à la Jousnière en Fercé et enfin les du Boispéan au manoir dont ils portaient le nom. Voici d'ailleurs quel était le domaine proche de la vicomté de Fercé en 1679 : « Le vieux et nouveau chasteau de la Jousnière en Fercé avec ses haute et basse cours, douves et fossés, pont-levis pour la clôture d'iceluy, chapelle, colombier, jardin, bois fustaye, pré de 25 journaux et clos de vigne de 4 journaux ». « La maison noble de la Lande-à-la-Mère, cour, douves et fossés, ancien colombier, estang, etc. ». — Les métairies du Boisjean, de la Vallerie, du Vertaunay et du Barre. La forêt de Javardan, « contenant 1200 journaux dans laquelle il y a une verrerie, une halle et des logement pour les verriers ». — Les bois taillis de la Lande-à-la-Mère et des Jariayes. — Les étangs du Vertaunay, de Quibœuf, la Lice et la Brosse. — Les moulins à eau de Quibœuf et du Bruz en Noyal, et le moulin à vent des Grées à Villepot (Archives de Loire Inférieure B, Rennes, 13e vol.).

Mais quand on mit en vente nationalement les biens de M. du Boispéan, vicomte de Fercé, alors émigré, aux terres qui précèdent fut joint le domaine du Boispéan comprenant : Les manoirs du Boispéan en Fercé et de l'Orgeray en Rougé, — les métairies du Boispéan, des Grand et Petit Ogeray, de le Mataudaye, de Lipenière et du bourg de Fercé, — le bois de la Salle et les étangs du Boispéan et d'Ahaut (Archives de Loire Inférieure Q 2101) (abbé Guillotin de Corson).

La

montre des gentilshommes de l'évêché de Rennes, de 1541, mentionne à

Fercé les nobles suivants :

" Jehan Langle se

présente armé à cheval en estat d'archer pour Regné du Boayspéan seigneur du

Boays Péan. Et monstre sa déclaracion montante IIIIxx XIII livres IIII soulz par

chaincun an. Et a requis les adjonctions des seigneurs de La Pillardière

[Note : Julien Thorel, seigneur de la Pilardière en Martigné-Ferchaud]

et de La Raimbauldière [Note : Bertrand de La Raimbaudière]. Et a facit le serment.

Françoys Péan se présente monté et armé en estat d'archer pour Françoys Goayré seigneur de La Lipenière [Note : La Lipenière, paroisse de Fercé (P. POTIER DE COURCY, op. cit., 1862, I, 368)]. Et déclare tenir vignt cinq livres de rente. Et a requis adjoinctz dudict seigneur du Boays Péan et aultres que luy seront ordonnéz. Et a faict le serment. " (B. de Pleguen, E. Becdelièvre, et G. Sèvegrand).

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.