|

Bienvenue chez les Esséens |

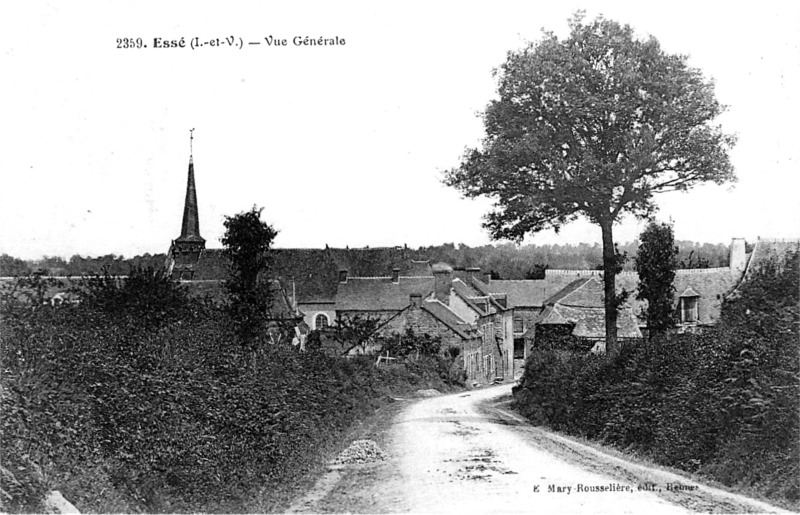

ESSE |

Retour page d'accueil Retour Canton de Retiers

La commune

d'Essé ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE d'ESSE

Essé vient de "Essus" (dieu gaulois) ou du latin "Essius".

Au Moyen Age, les moines bénédictins de Béré, près de Châteaubriant ainsi que les chanoines de la cathédrale de Rennes se partagent les dîmes de la paroisse d'Essé. La paroisse d'Essé dépendait autrefois de l'ancien évêché de Rennes.

Le titre le plus ancien en faveur d'Essé est ce qui reste debout de sa primitive église. Cette portion de l'édifice annonce, en effet, le XIème siècle, et prouve par suite l'existence de la paroisse à une époque reculée. Au moyen-âge, les moines du prieuré de Béré, près de Châteaubriant, et les chanoines de la cathédrale de Rennes, avaient quelques droits de dîmes en Essé. Quand vint la Révolution, le recteur, M. Marchand, déclara jouir en 1790 de certaines grosses dîmes valant 1 500 livres, et des dîmes vertes, alors très nombreuses, parce qu'on faisait beaucoup de chanvre et de blé noir à Essé. Le tout de son revenu brut valait, d'après lui, 4 000 livres. Mais, charges déduites, il n'était que de 3 424 livres (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 29 - Pouillé de Rennes).

Les droits sur les terres d'Essé étaient autrefois répartis entre le prince de Condé, baron de Châteaubriant, le seigneur de La Rigaudière au Theil et le seigneur de Rouvray.

Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse d'Essé : N... d'Argentré (en 1549), Jehan Gauvain (vers 1569), François Gauvain (en 1581), Pierre Gauvain (en 1585), Louis Préobert (en 1640 et en 1644), Pierre du Boisadam (en 1669 et jusqu'en 1677, inhumé dans le chanceau de son église), François Bazouin (en 1677 et jusqu'en 1702), Jacques Guéhenneuc (1702-1726), Thomas-Jacques Lamballais (vers 1726-1727), Louis Méheust (1727-1745), François Cogranne (1745-1754), Julien-François Hairault (1755-1771), Joseph Marchand (1771-1789), Michel Roullé (1803-1810), Louis-Jean Legoux (1810-1828), Isidore Morel (1828-1835), Pierre Faisant (1835-1873), Jean-Marie Fresnel (1873-1877), Célestin Hubert (à partir de 1877), ....

Voir

![]() "

Le

cahier de doléances d'Essé en 1789

".

"

Le

cahier de doléances d'Essé en 1789

".

![]()

PATRIMOINE d'ESSE

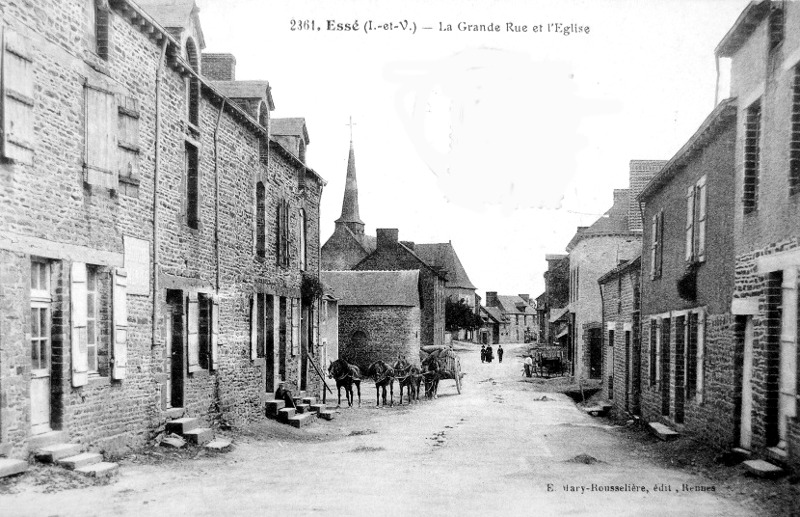

![]() l'église

Notre-Dame (XII-XVIIème siècle). Notre-Dame est la patronne de l'église

d'Essé, qui se trouvait encore, semble-t-il, un édifice roman complet au

commencement du XVIIème siècle. C'était une simple nef terminée par un

arc triomphal et un choeur à chevet droit semblable à celui de Brie. Mais

vers 1640 François du Rouvray, seigneur dudit lieu, construisit une

chapelle au haut et au Nord de la nef, avec la permission du seigneur de la

Rigaudière et des paroissiens. Vers le même temps, les sieurs de l'Espinay

et de la Bouestelière-Hardy bâtirent ensemble une autre chapelle semblable

et formant une seconde aile à l'église ; ils y placèrent un banc aux

armes du sieur de l'Espinay et du sieur Jarret de la Trousselière, son

beau-frère. A la même époque, on trouva que l'arc triomphal supportant le

clocher ôtait la vue du choeur ; les paroissiens le détruisirent donc et bâtirent

un nouveau clocher au bas de la nef. Ainsi fut formée l'église actuelle, où

l'on retrouve encore les premières assises romanes de la nef et du chevet,

de nombreux contreforts plats de même style et une dernière fenêtre en

meurtrière sur la façade occidentale ; les autres ouvertures ont été

refaites à diverses époques. Au XVIème siècle, cette église offrait une

singularité : la moitié de l'édifice et du cimetière dépendaient de la

seigneurie de la Rigaudière, au Theil, et l'autre moitié du seigneur du

Rouvray, en Essé, à cause de son Grand bailliage du Bourg d'Essé, dit

aussi bailliage de la Marzelière. De ce dernier fief relevait également le

presbytère d'Essé, avec ses deux jardins et son pré. C'est ce que nous

apprend un aveu rendu en 1569 par Jehan Gauvain, recteur d'Essé, à François

du Rouvray, seigneur dudit lieu ; on voit, en outre, dans cet acte que le

recteur d'Essé payait au seigneur du Rouvray une rente de 12 deniers ; de

plus, à chaque mutation du titulaire de ladite cure, le nouveau recteur

devait au même seigneur « deux pots de vin d'Anjou et un couple de

pains blancs sur l'aultier de pierre dudit seigneur, à présent situé

audit cimetière, au bout du pignon oriental de l'église parrochiale ».

On appelait cet autel extérieur, placé au Midi du chevet, l'autel de la

Marzelière. Peu d'églises offraient ainsi que celle d'Essé un aussi grand

nombre de blasons, comme nous le montre l'inventaire qu'en firent en 1663

les officiers du prince de Condé, baron de Châteaubriant. Ce dernier se

disait, en effet, seigneur supérieur et fondateur d'Essé à cause de sa

seigneurie de Châteaubriant-au-Theil, ce que lui contestait le seigneur de

la Rigaudière. Extérieurement, on y voyait alors gravé, au-dessus de la

vitre du chevet, un grand écusson portant : écartelé aux 1er et 4ème

de gueules à la croix d'argent, qui est du Loroux (terre annexée à

celle de la Rigaudière), et aux 2ème et 3ème de gueules au croissant

d'argent vairé d'azur, qui est de Maure. Les sires de Maure

possédèrent longtemps, en effet, la seigneurie de la Rigaudière, située

au Theil, mais s'étendant beaucoup en Essé. Intérieurement, les armoiries

de la famille de Lopriac : de sable au chef d'argent chargé de trois

coquilles, paraissaient au haut de la maîtresse vitre, derrière le

grand autel. Après la mort de Louise de Maure, la Rigaudière était

devenue, en effet, la propriété du seigneur de Lopriac. Dans cette même

vitre étaient aussi les armoiries des sires de Maure avec leurs alliances.

Sur la porte de la sacristie, des deux côtés du maître-autel et sur une

lisière faisant le tour du choeur et se continuant dans le haut des

chapelles, étaient les armes écartelées de Maure et de la Rigaudière ;

elles paraissaient encore sur le banc seigneurial placé dans le choeur, du

côté de l'évangile. Du côté de l'épître était, dans le choeur, une

autre verrière ainsi décrite en 1623 et subsistant encore en 1663 : «

En une vitre à costé du grand autel, devers l'espitre, est un escusson de

gueules fretté d'hermines, qu'on nous a dit estre des anciens seigneurs de

la Rigaudière, brisé du second quartier : de gueules à la croix d'argent,

qui est du Loroux ». Il y avait aussi en 1623, « à la descente du

grand aulter, du costé de l'évangile, un banc sur l'accoudouer duquel y a

un grand escusson couronné, écartelé aux 1er et 4ème de Maure, aux 2ème

et 3ème contre-écartelé de Navarre, d'Evreux et de Rohan ; sur le tout,

de Bretagne parti de Milan ; et au pied dudit banc y a un écusson écartelé

de Parthenay et de la Rigaudière ». Ces armoiries des sires de Maure

et de leurs alliés se retrouvaient sur une chasuble donnée par eux au

recteur d'Essé. (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine). Dans la

chapelle du Nord, « prétendue prohibitive par le sieur du Rouvray-Leduc

», on voyait au haut de la vitre un écusson écartelé de Maure et

de Rochechouart ; c'était celui de Gaspard de Rochechouart, qui épousa

vers 1600 Louise de Maure, dame de la Rigaudière. Trois lisières

d'armoiries entouraient cette chapelle : la première portait écartelé

de Maure et de la Rigaudière, la deuxième du Rouvray écartelé de

ses alliances, la troisième simplement du Rouvray : d'azur à trois

merlettes d'or. Dans cette chapelle étaient deux bancs aux armes de la

Rigaudière. La chapelle du Midi était « prétendue prohibitive par le

sieur de l'Espinay et par celui de la Bouestelière-Hardy ». Dans la

vitre étaient trois écussons ; en haut, celui des sires de Maure ; plus

bas, en parallèle, l'un : d'argent au croissant de gueules accompagné

de six billettes de sable, 3, 3, qui est de l'Espinay ; l'autre : d'argent

à quatre aiglons d'azur membrés et becqués d'or, qui est Hardy. Comme

dans la chapelle précédente, il y avait une triple litre de blasons : la

première portait écartelé de Maure et de la Rigaudière, la deuxième

écartelé de l'Espinay et de ses alliances avec les Jarret, du

Rouvray et Loisel ; la troisième avait les armoiries du sieur Hardy

écartelées de ses alliances. Lesdits sieurs de l'Espinay et Hardy

avaient chacun dans cette chapelle leurs bancs clos et ornés de leurs armes

(Les églises sous la baronnie de Châteaubriant en 1663, p. 31-34). De ce

grand luxe de blasons il ne reste plus de traces. Mais si elle a perdu son

cachet héraldique, l'église d'Essé a du moins été restaurée avec goût

(Pouillé de Rennes). On voit sur une pierre de remploi l'inscription "Surexi

Christo et parentib 1640". La maîtresse-vitre était aux armes des de Maure,

seigneurs de la Rigaudière au Theil (au XVIème siècle), et des de Lopriac

(au XVII et XVIIIème siècles). Une autre verrière, au sud du chœur,

portait au XVIIème siècle les armes des seigneurs de la Rigaudière et du

Loroux. Les armes des de la Roche-Huon et de Rochedouart se voyaient aussi

sur plusieurs autres vitres ;

l'église

Notre-Dame (XII-XVIIème siècle). Notre-Dame est la patronne de l'église

d'Essé, qui se trouvait encore, semble-t-il, un édifice roman complet au

commencement du XVIIème siècle. C'était une simple nef terminée par un

arc triomphal et un choeur à chevet droit semblable à celui de Brie. Mais

vers 1640 François du Rouvray, seigneur dudit lieu, construisit une

chapelle au haut et au Nord de la nef, avec la permission du seigneur de la

Rigaudière et des paroissiens. Vers le même temps, les sieurs de l'Espinay

et de la Bouestelière-Hardy bâtirent ensemble une autre chapelle semblable

et formant une seconde aile à l'église ; ils y placèrent un banc aux

armes du sieur de l'Espinay et du sieur Jarret de la Trousselière, son

beau-frère. A la même époque, on trouva que l'arc triomphal supportant le

clocher ôtait la vue du choeur ; les paroissiens le détruisirent donc et bâtirent

un nouveau clocher au bas de la nef. Ainsi fut formée l'église actuelle, où

l'on retrouve encore les premières assises romanes de la nef et du chevet,

de nombreux contreforts plats de même style et une dernière fenêtre en

meurtrière sur la façade occidentale ; les autres ouvertures ont été

refaites à diverses époques. Au XVIème siècle, cette église offrait une

singularité : la moitié de l'édifice et du cimetière dépendaient de la

seigneurie de la Rigaudière, au Theil, et l'autre moitié du seigneur du

Rouvray, en Essé, à cause de son Grand bailliage du Bourg d'Essé, dit

aussi bailliage de la Marzelière. De ce dernier fief relevait également le

presbytère d'Essé, avec ses deux jardins et son pré. C'est ce que nous

apprend un aveu rendu en 1569 par Jehan Gauvain, recteur d'Essé, à François

du Rouvray, seigneur dudit lieu ; on voit, en outre, dans cet acte que le

recteur d'Essé payait au seigneur du Rouvray une rente de 12 deniers ; de

plus, à chaque mutation du titulaire de ladite cure, le nouveau recteur

devait au même seigneur « deux pots de vin d'Anjou et un couple de

pains blancs sur l'aultier de pierre dudit seigneur, à présent situé

audit cimetière, au bout du pignon oriental de l'église parrochiale ».

On appelait cet autel extérieur, placé au Midi du chevet, l'autel de la

Marzelière. Peu d'églises offraient ainsi que celle d'Essé un aussi grand

nombre de blasons, comme nous le montre l'inventaire qu'en firent en 1663

les officiers du prince de Condé, baron de Châteaubriant. Ce dernier se

disait, en effet, seigneur supérieur et fondateur d'Essé à cause de sa

seigneurie de Châteaubriant-au-Theil, ce que lui contestait le seigneur de

la Rigaudière. Extérieurement, on y voyait alors gravé, au-dessus de la

vitre du chevet, un grand écusson portant : écartelé aux 1er et 4ème

de gueules à la croix d'argent, qui est du Loroux (terre annexée à

celle de la Rigaudière), et aux 2ème et 3ème de gueules au croissant

d'argent vairé d'azur, qui est de Maure. Les sires de Maure

possédèrent longtemps, en effet, la seigneurie de la Rigaudière, située

au Theil, mais s'étendant beaucoup en Essé. Intérieurement, les armoiries

de la famille de Lopriac : de sable au chef d'argent chargé de trois

coquilles, paraissaient au haut de la maîtresse vitre, derrière le

grand autel. Après la mort de Louise de Maure, la Rigaudière était

devenue, en effet, la propriété du seigneur de Lopriac. Dans cette même

vitre étaient aussi les armoiries des sires de Maure avec leurs alliances.

Sur la porte de la sacristie, des deux côtés du maître-autel et sur une

lisière faisant le tour du choeur et se continuant dans le haut des

chapelles, étaient les armes écartelées de Maure et de la Rigaudière ;

elles paraissaient encore sur le banc seigneurial placé dans le choeur, du

côté de l'évangile. Du côté de l'épître était, dans le choeur, une

autre verrière ainsi décrite en 1623 et subsistant encore en 1663 : «

En une vitre à costé du grand autel, devers l'espitre, est un escusson de

gueules fretté d'hermines, qu'on nous a dit estre des anciens seigneurs de

la Rigaudière, brisé du second quartier : de gueules à la croix d'argent,

qui est du Loroux ». Il y avait aussi en 1623, « à la descente du

grand aulter, du costé de l'évangile, un banc sur l'accoudouer duquel y a

un grand escusson couronné, écartelé aux 1er et 4ème de Maure, aux 2ème

et 3ème contre-écartelé de Navarre, d'Evreux et de Rohan ; sur le tout,

de Bretagne parti de Milan ; et au pied dudit banc y a un écusson écartelé

de Parthenay et de la Rigaudière ». Ces armoiries des sires de Maure

et de leurs alliés se retrouvaient sur une chasuble donnée par eux au

recteur d'Essé. (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine). Dans la

chapelle du Nord, « prétendue prohibitive par le sieur du Rouvray-Leduc

», on voyait au haut de la vitre un écusson écartelé de Maure et

de Rochechouart ; c'était celui de Gaspard de Rochechouart, qui épousa

vers 1600 Louise de Maure, dame de la Rigaudière. Trois lisières

d'armoiries entouraient cette chapelle : la première portait écartelé

de Maure et de la Rigaudière, la deuxième du Rouvray écartelé de

ses alliances, la troisième simplement du Rouvray : d'azur à trois

merlettes d'or. Dans cette chapelle étaient deux bancs aux armes de la

Rigaudière. La chapelle du Midi était « prétendue prohibitive par le

sieur de l'Espinay et par celui de la Bouestelière-Hardy ». Dans la

vitre étaient trois écussons ; en haut, celui des sires de Maure ; plus

bas, en parallèle, l'un : d'argent au croissant de gueules accompagné

de six billettes de sable, 3, 3, qui est de l'Espinay ; l'autre : d'argent

à quatre aiglons d'azur membrés et becqués d'or, qui est Hardy. Comme

dans la chapelle précédente, il y avait une triple litre de blasons : la

première portait écartelé de Maure et de la Rigaudière, la deuxième

écartelé de l'Espinay et de ses alliances avec les Jarret, du

Rouvray et Loisel ; la troisième avait les armoiries du sieur Hardy

écartelées de ses alliances. Lesdits sieurs de l'Espinay et Hardy

avaient chacun dans cette chapelle leurs bancs clos et ornés de leurs armes

(Les églises sous la baronnie de Châteaubriant en 1663, p. 31-34). De ce

grand luxe de blasons il ne reste plus de traces. Mais si elle a perdu son

cachet héraldique, l'église d'Essé a du moins été restaurée avec goût

(Pouillé de Rennes). On voit sur une pierre de remploi l'inscription "Surexi

Christo et parentib 1640". La maîtresse-vitre était aux armes des de Maure,

seigneurs de la Rigaudière au Theil (au XVIème siècle), et des de Lopriac

(au XVII et XVIIIème siècles). Une autre verrière, au sud du chœur,

portait au XVIIème siècle les armes des seigneurs de la Rigaudière et du

Loroux. Les armes des de la Roche-Huon et de Rochedouart se voyaient aussi

sur plusieurs autres vitres ;

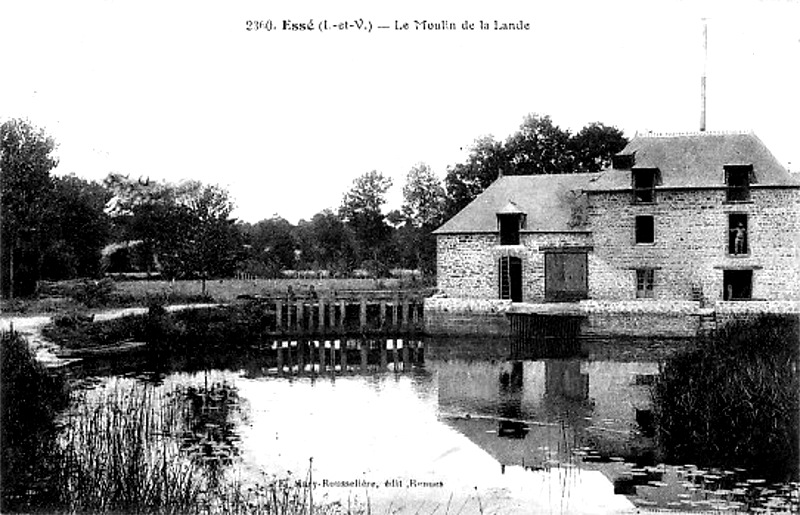

![]() 5 moulins

dont les moulins à eau du Loroux, de la Lande, et les moulins à vent de la Rigaudière, de la Lande du Saule ;

5 moulins

dont les moulins à eau du Loroux, de la Lande, et les moulins à vent de la Rigaudière, de la Lande du Saule ;

A signaler aussi :

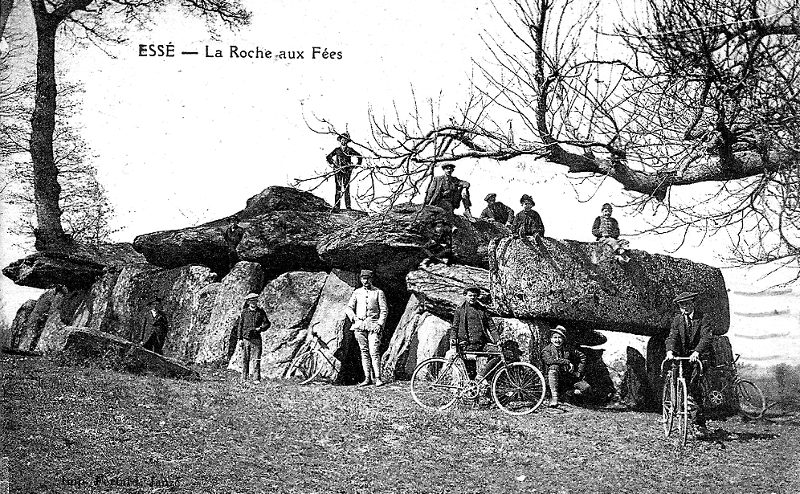

![]() l'allée

couverte et les mégalithes situés à La Roche-aux-Fées (époque néolithique) ;

l'allée

couverte et les mégalithes situés à La Roche-aux-Fées (époque néolithique) ;

Nota : C'est un des plus grands monuments mégalithiques de France. Orienté Nord-Ouest-Sud-Est, il se compose de trente et une pierres formant assises et huit grosses pierres recouvrant l'allée qui est divisée en plusieurs chambres. On estime le poids de la plus grosse pierre à 45.000 kilogs. Elle doit mesurer de 5 à 6 mètres sur 2 mètres de largeur et 1 m. 50 à 2 m. 20 d'épaisseur. Ces pierres ont été équarrées pour former le monument d'une façon plus solide et plus stable. On dit qu'elles proviennent de la forêt du Theil, non loin de là. Des légendes qui entourent ce monument nous sont souvent évoquées avec beaucoup d'humour. Depuis celle de saint Armel et de son dragon, jusqu'à la pierre branlante témoignant de la fidélité conjugale (M. Bourde de la Rogerie, 1930).

![]() l'ancienne

auberge des Trois-Chênes (vers 1656), située au bourg ;

l'ancienne

auberge des Trois-Chênes (vers 1656), située au bourg ;

![]() l'ancien

manoir de l'Arturais ;

l'ancien

manoir de l'Arturais ;

![]() l'ancien

manoir de Courgeon. Propriété de la famille Laurens en 1513 ;

l'ancien

manoir de Courgeon. Propriété de la famille Laurens en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de la Pironnière. Propriété de la famille Jarret en 1434 puis de la famille Morel en 1513 ;

l'ancien

manoir de la Pironnière. Propriété de la famille Jarret en 1434 puis de la famille Morel en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de Lasse-Jambe. Il possédait autrefois une chapelle privative

dédiée à Sainte-Barbe et qui datait du XVIIème siècle. Luc Godart, seigneur des Loges et de Lasse-Jambe,

ayant perdu sa femme, Julienne Girault, construisit une chapelle près de

son manoir de Lasse-Jambe et la dédia à sainte Barbe. Puis, par acte du 3

septembre 1631, il y fonda deux messes par semaine, le dimanche et le samedi

(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 80 et 84 - Pouillé de

Rennes). Propriété successive des familles la Maudeyais

(en 1434), Godet (en 1513), Godart, seigneurs des Loges (en 1631) ;

l'ancien

manoir de Lasse-Jambe. Il possédait autrefois une chapelle privative

dédiée à Sainte-Barbe et qui datait du XVIIème siècle. Luc Godart, seigneur des Loges et de Lasse-Jambe,

ayant perdu sa femme, Julienne Girault, construisit une chapelle près de

son manoir de Lasse-Jambe et la dédia à sainte Barbe. Puis, par acte du 3

septembre 1631, il y fonda deux messes par semaine, le dimanche et le samedi

(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 80 et 84 - Pouillé de

Rennes). Propriété successive des familles la Maudeyais

(en 1434), Godet (en 1513), Godart, seigneurs des Loges (en 1631) ;

![]() l'ancien

manoir de la Trousselière. Sa chapelle privative datait de 1666. Dès 1434,

Jean Jarret possédait la Trousselière. Le 4 octobre 1666, Pierre Jarret,

également seigneur de la Trousselière, ayant fait bâtir une chapelle près

de ce manoir, la fonda de deux messes hebdomadaires (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 80 - Pouillé de Rennes). Propriété de la famille Jarret en 1434 et en 1513 ;

l'ancien

manoir de la Trousselière. Sa chapelle privative datait de 1666. Dès 1434,

Jean Jarret possédait la Trousselière. Le 4 octobre 1666, Pierre Jarret,

également seigneur de la Trousselière, ayant fait bâtir une chapelle près

de ce manoir, la fonda de deux messes hebdomadaires (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 80 - Pouillé de Rennes). Propriété de la famille Jarret en 1434 et en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir du Rouvray. Il possédait une chapelle ruinée dès le XVIIème

siècle. En 1649, René de la Noë fonda deux messes, l'une en l'église d'Essé,

l'autre en la chapelle Sainte-Anne du Rouvray. En 1675, Anne du Rouvray,

dame dudit lieu et veuve de Luc Le Duc, seigneur du Petitbois, présenta

Julien Prodault pour desservir la chapellenie du Rouvray ; mais à cette époque

les deux messes se disaient en l'église d'Essé, parce que la chapelle du

manoir du Rouvray était ruinée (Pouillé de Rennes). Propriété successive des familles Frade (en 1434), Morel (en

1513), du Rouvray (en 1539 et 1675), de Kerouan (à la fin du XVIIIème siècle) ;

l'ancien

manoir du Rouvray. Il possédait une chapelle ruinée dès le XVIIème

siècle. En 1649, René de la Noë fonda deux messes, l'une en l'église d'Essé,

l'autre en la chapelle Sainte-Anne du Rouvray. En 1675, Anne du Rouvray,

dame dudit lieu et veuve de Luc Le Duc, seigneur du Petitbois, présenta

Julien Prodault pour desservir la chapellenie du Rouvray ; mais à cette époque

les deux messes se disaient en l'église d'Essé, parce que la chapelle du

manoir du Rouvray était ruinée (Pouillé de Rennes). Propriété successive des familles Frade (en 1434), Morel (en

1513), du Rouvray (en 1539 et 1675), de Kerouan (à la fin du XVIIIème siècle) ;

![]() l'ancien

manoir du Rozay. Propriété de la famille des Mottes en 1434 et de la famille Loysel en 1513 ;

l'ancien

manoir du Rozay. Propriété de la famille des Mottes en 1434 et de la famille Loysel en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir du Bois-Clérissay. Le manoir du Bois, appartenant en 1513 à

Bertrand Perrin, et appelé en 1768 le Bois-Clérissay, du nom d'un de ses

propriétaires, avait une chapelle fondée de messes, mais ruinée en 1768.

La fondation en était, à cause de cela, desservie à la chapelle de la

Coudre à cette dernière époque et valait alors 45 livres de rente

(Pouillé de Rennes). Propriété successive des familles Perrin (en 1513), Clérissay, Montbourcher (en 1650) ;

l'ancien

manoir du Bois-Clérissay. Le manoir du Bois, appartenant en 1513 à

Bertrand Perrin, et appelé en 1768 le Bois-Clérissay, du nom d'un de ses

propriétaires, avait une chapelle fondée de messes, mais ruinée en 1768.

La fondation en était, à cause de cela, desservie à la chapelle de la

Coudre à cette dernière époque et valait alors 45 livres de rente

(Pouillé de Rennes). Propriété successive des familles Perrin (en 1513), Clérissay, Montbourcher (en 1650) ;

![]() l'ancien

manoir de la Coudre. Il possédait autrefois une chapelle privative,

dédiée à Notre-Dame. Julien de Montalembert et Jeanne du Rouvray,

seigneur et dame de la Coudre et de la Rivière, demeurant à leur manoir de

la Coudre et y ayant fait bâtir une chapelle en l'honneur de la Sainte

Vierge, y fondèrent deux messes les dimanches et vendredis par acte du 20 décembre

1633. Ils donnèrent au chapelain le lieu de la Motte-Colombel et obtinrent

de l'ordinaire une approbation datée du 8 août 1634. En 1725, le recteur

d'Essé fit interdire cette chapelle, mais Guy de Lopriac, alors seigneur de

la Coudre, obtint de l'évêque sa réconciliation ; la cérémonie en fut

faite le 19 mars 1733 par M. Laumaillé, recteur du Theil, et l'on y

continua le service des deux messes fondées. Le premier chapelain de la

Coudre fut en 1634 Mathurin Geffroy, et le dernier Julien Hairault, pourvu

en 1768 (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 80, 84 - Pouillé

de Rennes). Propriété successive des familles Loaisel (en 1434 et 1513), Montalembert

(en 1589 et 1633), de Lopriac (en 1725) ;

l'ancien

manoir de la Coudre. Il possédait autrefois une chapelle privative,

dédiée à Notre-Dame. Julien de Montalembert et Jeanne du Rouvray,

seigneur et dame de la Coudre et de la Rivière, demeurant à leur manoir de

la Coudre et y ayant fait bâtir une chapelle en l'honneur de la Sainte

Vierge, y fondèrent deux messes les dimanches et vendredis par acte du 20 décembre

1633. Ils donnèrent au chapelain le lieu de la Motte-Colombel et obtinrent

de l'ordinaire une approbation datée du 8 août 1634. En 1725, le recteur

d'Essé fit interdire cette chapelle, mais Guy de Lopriac, alors seigneur de

la Coudre, obtint de l'évêque sa réconciliation ; la cérémonie en fut

faite le 19 mars 1733 par M. Laumaillé, recteur du Theil, et l'on y

continua le service des deux messes fondées. Le premier chapelain de la

Coudre fut en 1634 Mathurin Geffroy, et le dernier Julien Hairault, pourvu

en 1768 (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 80, 84 - Pouillé

de Rennes). Propriété successive des familles Loaisel (en 1434 et 1513), Montalembert

(en 1589 et 1633), de Lopriac (en 1725) ;

![]() l'ancien

manoir de la Morinière. Propriété de la famille Masson en 1513 ;

l'ancien

manoir de la Morinière. Propriété de la famille Masson en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de la Tremblaye. Il possédait autrefois une chapelle privative.

Cette chapelle, dédiée à Sainte-Anne et bâtie auprès du manoir de la

Tremblaye, avait été fondée par la famille Mellet ; il en est fait

mention en 1747, quand M. Mellet de la Tremblaye fonda une autre chapelle

Sainte-Anne à Martigné, dont il était recteur. Le dernier chapelain de la

chapelle d'Essé fut, en 1787, M. Le Veyer de la Touche (Pouillé de Rennes).

Propriété de la famille Busson en 1434 et de la famille Mellet (en 1735) ;

l'ancien

manoir de la Tremblaye. Il possédait autrefois une chapelle privative.

Cette chapelle, dédiée à Sainte-Anne et bâtie auprès du manoir de la

Tremblaye, avait été fondée par la famille Mellet ; il en est fait

mention en 1747, quand M. Mellet de la Tremblaye fonda une autre chapelle

Sainte-Anne à Martigné, dont il était recteur. Le dernier chapelain de la

chapelle d'Essé fut, en 1787, M. Le Veyer de la Touche (Pouillé de Rennes).

Propriété de la famille Busson en 1434 et de la famille Mellet (en 1735) ;

![]() l'ancien

manoir de Maupérier. Propriété de la famille Mellet en 1513 ;

l'ancien

manoir de Maupérier. Propriété de la famille Mellet en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de la Griffardière. Propriété de la famille Jarret en 1434 et en 1513 ;

l'ancien

manoir de la Griffardière. Propriété de la famille Jarret en 1434 et en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de la Bussonnais. Propriété de la famille Mellet en 1513 ;

l'ancien

manoir de la Bussonnais. Propriété de la famille Mellet en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de la Touche-Bouëterel. Propriété de la famille Bouëtel en 1434 et de la famille Maudet (en 1513) ;

l'ancien

manoir de la Touche-Bouëterel. Propriété de la famille Bouëtel en 1434 et de la famille Maudet (en 1513) ;

![]() l'ancien

château du Loroux. Il possédait des douves, un colombier et un droit de

haute justice. Propriété de la famille la Feillée en 1434 et de la famille Rohan en 1513 ;

l'ancien

château du Loroux. Il possédait des douves, un colombier et un droit de

haute justice. Propriété de la famille la Feillée en 1434 et de la famille Rohan en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de la Boitelière. Propriété de la famille des Vaux en 1434 et en

1629, puis de la famille Beschais, seigneurs des Garmeaux en 1710 ;

l'ancien

manoir de la Boitelière. Propriété de la famille des Vaux en 1434 et en

1629, puis de la famille Beschais, seigneurs des Garmeaux en 1710 ;

![]() l'ancienne

maison Boitelière-Maudet. Propriété de la famille Maudet en 1513 ;

l'ancienne

maison Boitelière-Maudet. Propriété de la famille Maudet en 1513 ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE d'ESSE

La

montre des gentilshommes de l'évêché de Rennes, de 1541, mentionne à

Essé les nobles suivants :

" Jacques du Rouvray se présente

monté et armé pour Jacquette Moricet et Jehan du Rouvray ses

mère et frère aisné en estat d'archer. Et vérifie par serment ne tenir que

environ soixante livres de revenu en fief noble. Et requiert estre adjoinct

ovecques Guy Morel, Jacques de L'Ousche en son nom et tuteur des enffens myneurs

de feu Maistre Fronçoys de L'Ousche et Pierre de La Vallecte cy présentz en

robe. Il y sera pourveu comme de raison. Et ce pendant a esté ledict du Rouvray

receu. Et a faict le serment.

Maistre Luc Godard seigneur de Lasse Jambe se présente en robe. Et remonstre ses prédécesseurs de Lasse Jambe avoir acoustumé se monstrez en ladicte parrouesse. Et de présent ledict Godard estre il et Bertranne Godet sa compaigne demourans en ladicte ville de Rennes là où il entend se monstrer en armes par davant le capitayne pour le tout de son revenu noble qu'il déclarera. Suppliant y estre renvoyé. A esté ordonné que ladicte Godet aura acte de sa remonstrance.

Bertran Perrin seigneur du Boays se présente en robe et présente pour luy Jacques Perrin son filz monté et armé en estat d'archer. Et déclare ledict Bertran Perrin tenir en fié noble soixante cinq livres. Et demande pour adjoinct Rolland Mellet seigneur de La Tramblaye qui est présent et déclare tenir quatre vigns livres de rente, Jehan des Vaulx Bouestelière aussi présent qui déclare cinquante livres de rente. Et a ledict Bertran faict le serment.

Jehan Mellet se présente monté et armé en estat d'archer pour il et Rolland Mellet son frère. Et déclarent tenir lesdictz Mellet environ quatre vigns livres de rente. Et requièrent adjonction des nomméz en l'article cy davant. Et ont lesdictz Mellet faict le serment.

Jehan des Vaulx Bouestelière se présente monté et armé en estat d'archer, disant par cy davant Anthoyne Lorans luy avoir esté baillé pour adjoinct. Lequel depuix a vendu sa terre, et par ce moyen n'avoir plus de ayde dudict Lorans. Suppliant luy estre pourveu d'aultres adjoinctz, sçavoir ledict Bertran Perrin et aultres dénommez et requis par ledict Perrin. Et a déclaré comme davant tenir L livres rente.

Artuz Loaysel seigneur du Rozay se présente monté et armé en estat d'archer. Et a présenté sa déclaracion qui contient environ XXXII livres de rente et la vériffie véritable. Et dit se présentez aussi pour Françoys Morel l'Abbaye [Note : Manoir de l'Abbaye, en Bais] présent qui confesse trèze livres dix soulz de rente. Et requiert pour adjoinctz Françoys Morel Plesseix [Note : Manoir du Plessis-Beaume ou du Plessis-Morel, en Le Theil-de-Bretagne] et Me Guillaume Godet et ses adjoinctz. Et a faict le serment.

Thommas Maudet Tramblaye se présente monté et armé en

estat d'archer. Et dit tenir noblement quarante livres de rente. Et le revenu de

Françoys de L'Espinay cy davant luy adjoinct valloir environ quarante ouict livres

de rente. Et remonstre Jehanne du Boayspéan sa mère estre morte et décebdée. Et

ses facultéz et richesses estre allées en aultres mains.

Requérant aultres

adjoinctz, sçavoir Bertran Perrin Le Boays, le seigneur de La Bouestelière cy

davant nommé. Et a faict le serment.

Maistre Françoys Mellet aura acte de ce qu'il a dict estre de la ville et avoir cy davant esté renvoyé à la monstre de [ladicte] ville et supplye y estre uncore renvoyé. " (B. de Pleguen, E. Becdelièvre, et G. Sèvegrand).

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.