|

Bienvenue chez les Clayens |

CLAYES |

Retour page d'accueil Retour Canton de Montfort-sur-Meu

La commune de

Clayes ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de CLAYES

Clayes vient, semble-t-il, du latin "clita" (barrière).

Clayes est un démembrement de l’ancienne paroisse primitive de Pleumeleuc.

En 1122 Donoald, évêque d'Aleth, et en 1187 l'un de ses successeurs, Pierre Giraud, évêque de Saint-Malo, confirmèrent l'abbaye de Saint-Melaine dans la possession de l'église de Clayes. Josse, archevêque de Tours, fit la même chose en 1158. Il ne paraît pas cependant — quoi qu'en ait dit M. l'abbé Oresve (Dictionnaire de Bretagne, I, 182, notes) — qu'il y ait jamais eu un prieuré à Clayes ; les religieux de Saint-Melaine se contentèrent, semble-t-il, d'unir leurs terres et droits en Clayes à leur prieuré de Saint-Gilles. En 1231, ces moines affermèrent à Guillaume, recteur de Clayes, « Guillelmo persone de Clayes », un jardin et une vigne qu'ils possédaient près de l'église paroissiale. Plus tard, en 1266, ils obtinrent de Bertrand, seigneur de Saint-Gilles, que les hommes de leur fief de Clayes ne lui devraient point d'aide ; par ce dernier acte on voit que la terre de Clayes, « tota terra de Clayes », loin d'appartenir tout entière à l'abbaye de Saint-Melaine, était au contraire possédée par plusieurs chevaliers, tels qu'Alain de Parthenay, Mathieu Hay et les héritiers de Raoul de Clayes (Cartulaire de l'abbaye de Saint-Melaine, 172, 217). Aux siècles derniers, l'abbaye de Saint-Melaine ne possédait plus qu'un bailliage en Clayes, et toutes les dîmes appartenaient au recteur de cette paroisse ; les moines avaient même cessé à cette époque de présenter ce recteur à l'évêque. Aussi en 1790 M. Lesné, recteur de Clayes, déclara-t-il que sa cure valait 900 livres de rente en dîmes tant grosses et menues que novales ; il avait, de plus, son presbytère avec un jardin, un verger et un pré ; mais il estimait 153 livres ses charges, de sorte qu'il ne lui restait net que 747 livres (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 29).

Clayes fut érigée en succursale en 1803, et M. Leduc en fut nommé recteur ; il eut pour successeur M. Chevillard en 1808 ; mais la paroisse fut supprimée administrativement en 1814 et son territoire fut uni à celui de Parthenay. Toutefois M. Chevillard conserva vraisemblablement ses pouvoirs jusqu'à sa mort, arrivée en 1825, et fut même remplacé cette année-là par M. Mollié. Par ordonnance datée du 16 avril 1826, le roi érigea de nouveau Clayes en succursale (Pouillé de Rennes).

La seigneurie de Clayes est mentionnée à partir du XVIIIème siècle, elle dépend alors du comte de Montfort, puis de la châtellenie de Saint-Gilles, et dispose d'un droit de haute justice. En 1376, à l'époque de la reconstruction du château de Montfort, Raoul est obligé de solliciter du prieur de Clayes l'autorisation de convoquer les hommes de cette paroisse à la corvée. Le château de Clayes a pour seigneur, au XVème siècle, Thébault Le Vayer (ou Voyer), au XVIème siècle, Charles Le Vayer, au XVIIème siècle, un Président au Parlement de Bretagne, Jean Nicolas de Clayes. En 1633, un membre de cette famille, Jean Le Vayer (ou Levayer), seigneur de Clayes, obtient des lettres patentes qui le rendent propriétaire de la place de Carthage, à Rennes, à la charge de 5 sols de rente au domaine. Cette place lui avait été vendue moyennant 500 livres trois ans auparavant, par un officier du roi, portant le titre de coureur de vin, auquel elle avait été donnée comme récompense de son zèle à porter à la chasse du vin et de l'eau pour rafraîchir sa Majesté.

C'est au XIXème siècle et dans le château de Clayes que se réunissent et que sont saisis quelques royalistes, accusés de conspirer contre le premier consul (ils sont exécutés à Rennes). On cultive la vigne à Clayes au XIIIème siècle.

On rencontre les appellations suivantes : Ecclesia de Cleiis (en 1122), de Clees (en 1158), de Cleis (en 1187), Clayes (en 1266).

Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Clayes : Guillaume (en 1231), Grégoire, dit Tocon "Gregorius dictus Tocon presbyter de Clays" (il vendit quelques terres en 1275), Louis Cheroy (résigna vers 1557), Jean Girard (1557-1560), Georges Godeau (1560-1562), Guillaume Danour (1567-1571), Guillaume Dalibot (1571-1587), Thomas Fahier (1588-1610), Alain Roger (1610-1627), Jean Esnault (en 1627), Pierre Verdis (en 1627), Jean Le Vayer (démissionna le 18 décembre 1639), Jean Le Clerc (1639-1649), Julien Hautierre (1649-1688, il fonda en 1685 la chapellenie de la Fontaine, consistant en 63 messes par an ; il donna à cet effet la maison de la Fontaine et plusieurs pièces de terre ; cette maison fut plus tard érigée en presbytère, en 1746), Claude Le Vayer (1688-1717), François Coquaud (1717-1745), Jean-Baptiste Coquaud (1746-1780), Guillaume Coquaud (1780-1787), Jean Lesné (1788-1789, exilé à Jersey), Guillaume Leduc (1803-1808), Pierre Chevillard (1808-1825), François Mollié (1825-1833), Julien Robinault (1833-1855), Jean-Marie-François Pestel (1855-1882), Ange Gougeon (à partir de 1882), ....

Voir

![]() "

Le

cahier de doléances de Clayes en 1789

".

"

Le

cahier de doléances de Clayes en 1789

".

![]()

PATRIMOINE de CLAYES

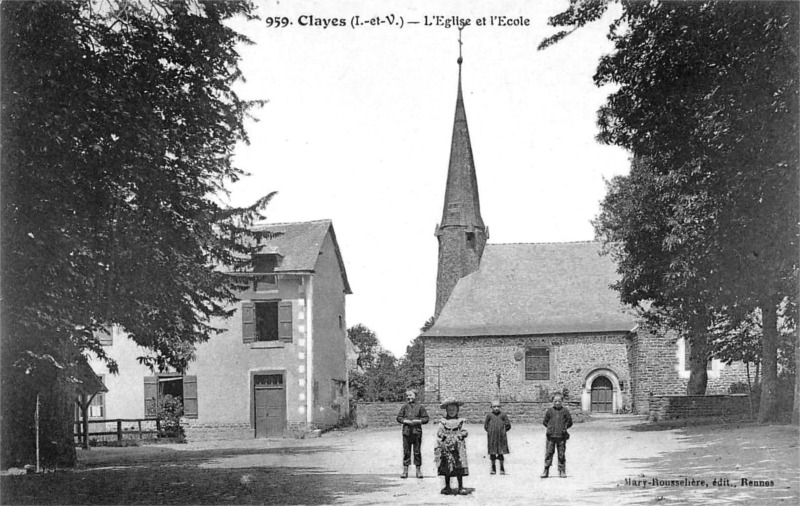

![]() l'église

Saint-Pierre (XII-XVIII-XIXème siècle). L'église de Clayes, dédiée à

saint Pierre, apôtre (29 juin), est une simple nef à chevet droit ; le peu

de caractère architectural qu'elle conserve consiste en quelques vestiges

d'appareil roman en feuilles de fougère dans la muraille méridionale du

choeur, et en une porte ogivale ornée de quelques sculptures flamboyantes ;

cela suffit, au reste, pour reconnaître dans ce modeste sanctuaire

l'existence primitive d'une église romane du XI-XIIème siècle, remplacée

au XVème ou XVIème siècle par l'édifice actuel, remanié lui-même

plusieurs fois depuis ; le clocher fut, en effet, transféré en 1740 de

l'arcade triomphale qu'il occupait à l'entrée du choeur sur le pignon

occidental de la nef. Un an après on refit les autels de la Sainte-Vierge

et de Saint-Yves, et en 1752 on substitua l'écusson des La Bourdonnaye et

Nicolas à celui des Nicolas et Pépin qui se trouvaient au chevet de l'église,

au-dessus du maître-autel reconstruit dès 1725. A droite de cet autel, du

côté de l'évangile, se trouve l'enfeu des seigneurs de Clayes. La pierre

tombale qui en fermait l'entrée porte simplement deux écussons : l'un, losangé

d'or et de gueules, qui est Le Vayer ; l'autre, de gueules à la

fasce d'argent chargée de trois merlettes de sable, accompagnée de trois têtes

de loup d'or, qui est Nicolas. Cette dalle a été maladroitement

rejetée au bas de la nef. Mais à côté du maître-autel on lit encore

l'inscription suivante, peinte à fresque et recouverte par une fausse porte

: "Dans ce lieu reposent le corps de Mre Jean Le Vayer, Sr de Clais, Mre Jean Nicolas, Sgr des

Champs-Gérault, et Mre Jean Nicolas Sgr de Clais et des Champs-Gérault,

beau-père, gendre et fils, présidents et conseillers au Parlement de

Bretagne, décédés les 1er décembre 1650, 21 août 1640 et 21 mai 1677,

et dame Louise Le Vayer héritière de Clais...." (Le reste de

l'inscription manque). Des écussons semblables à ceux de la pierre tombale

apparaissent au-dessus de ces lignes, entourés du collier de Saint-Michel,

supportés par des lions et sommés d'une couronne comtale. La seigneurie de

Clayes, relevant de celle de Saint-Gilles, appartint successivement, en

effet, aux familles de Clayes, Le Vayer, Nicolas et de la Bourdonnaye. A

l'origine, le seigneur de Montfort avait les droits de supériorité dans

l'église de Clayes, mais il les vendit en 1642 au seigneur de Saint-Gilles

; c'est ce qui explique la déclaration suivante, faite en 1787 par

Alexandre de la Bourdonnaye de Liré, seigneur de Clayes. On y voit que «

ledit seigneur de la Bourdonnaye est patron et fondateur de l'église de

Clayes, où il a son écusson au chanceau et sur la sacristie : de gueules

à trois bourdons d'argent, accompagné de celui de Magdeleine Nicolas,

marquise de Liré, sa mère ; il a aussi une pierre tombale et un enfeu

prohibitif dans le chanceau ; — deux bancs à queue avec les mêmes

écussons, l'un dans le chanceau, l'autre dans la nef, proche de l'autel de

Notre-Dame ; — le droit de jeter la soule à lui due et présentée tous

les ans au jour Saint-Etienne par les derniers mariés de la paroisse ; —

les prières nominales et la présentation du pain bénit ; — deux foires,

l'une au jour Saint-Etienne, 26 décembre, et l'autre au jour Saint-Yves, 19

mai, accordées en 1604 par le roi, etc. ». Mais en même temps le

seigneur de Clayes reconnaissait que le seigneur de Saint-Gilles, seigneur

supérieur en l'église de Clayes, avait droit en cette qualité de s'y

placer « deux fois l'an dans le banc de la seigneurie de Clayes estant

au chanceau » ; de plus, le même seigneur de Clayes devait à celui de

Saint-Gilles, à cause du bailliage de Saint-Gilles en Clayes, 5 deniers

payables à Noël, en l'église de Clayes, à l'issue de la messe de minuit

(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine et Pouillé de Rennes). L'église se compose d'une nef à

chevet droit, à laquelle est ajouté plus tard un transept. L'église fait l'objet d'une

restauration en 1740 (le clocher) et au XIXème siècle (la sacristie en

1864 et l'ajout de deux chapelles latérales formant le transept en 1869). A

l'intérieur de l'église, un arc triomphal soutenait jusqu'en 1740 l'ancien

clocher central. Le maître-autel, reconstruit en 1725, était surmonté des

armes de Jean Nicolas seigneur de Clayes et de Marquise Pepin qu'il avait

épousée en 1648, armes auxquelles furent substituées en 1752 celles des

Nicolas et des de la Bourdonnaye seigneurs de Clayes au XVIIIème siècle.

L'enfeu des seigneurs de Clayes se trouvaient au nord de l'autel : sa pierre

tombale, aux armes des famille le Vayer et des Nicolas se trouve

actuellement fixée au mur extérieur nord de l'église (les le Vayer

étaient seigneurs de Clayes dès le XVème siècle : Louise Le Vayer,

héritière de Clayes, épouse en 1619 Jean Nicolas seigneur des

Champs-Gérault). L'église renferme une autre pierre tombale, des fonts

doubles en granit du XV-XVIème siècle et un bénitier ancien ;

l'église

Saint-Pierre (XII-XVIII-XIXème siècle). L'église de Clayes, dédiée à

saint Pierre, apôtre (29 juin), est une simple nef à chevet droit ; le peu

de caractère architectural qu'elle conserve consiste en quelques vestiges

d'appareil roman en feuilles de fougère dans la muraille méridionale du

choeur, et en une porte ogivale ornée de quelques sculptures flamboyantes ;

cela suffit, au reste, pour reconnaître dans ce modeste sanctuaire

l'existence primitive d'une église romane du XI-XIIème siècle, remplacée

au XVème ou XVIème siècle par l'édifice actuel, remanié lui-même

plusieurs fois depuis ; le clocher fut, en effet, transféré en 1740 de

l'arcade triomphale qu'il occupait à l'entrée du choeur sur le pignon

occidental de la nef. Un an après on refit les autels de la Sainte-Vierge

et de Saint-Yves, et en 1752 on substitua l'écusson des La Bourdonnaye et

Nicolas à celui des Nicolas et Pépin qui se trouvaient au chevet de l'église,

au-dessus du maître-autel reconstruit dès 1725. A droite de cet autel, du

côté de l'évangile, se trouve l'enfeu des seigneurs de Clayes. La pierre

tombale qui en fermait l'entrée porte simplement deux écussons : l'un, losangé

d'or et de gueules, qui est Le Vayer ; l'autre, de gueules à la

fasce d'argent chargée de trois merlettes de sable, accompagnée de trois têtes

de loup d'or, qui est Nicolas. Cette dalle a été maladroitement

rejetée au bas de la nef. Mais à côté du maître-autel on lit encore

l'inscription suivante, peinte à fresque et recouverte par une fausse porte

: "Dans ce lieu reposent le corps de Mre Jean Le Vayer, Sr de Clais, Mre Jean Nicolas, Sgr des

Champs-Gérault, et Mre Jean Nicolas Sgr de Clais et des Champs-Gérault,

beau-père, gendre et fils, présidents et conseillers au Parlement de

Bretagne, décédés les 1er décembre 1650, 21 août 1640 et 21 mai 1677,

et dame Louise Le Vayer héritière de Clais...." (Le reste de

l'inscription manque). Des écussons semblables à ceux de la pierre tombale

apparaissent au-dessus de ces lignes, entourés du collier de Saint-Michel,

supportés par des lions et sommés d'une couronne comtale. La seigneurie de

Clayes, relevant de celle de Saint-Gilles, appartint successivement, en

effet, aux familles de Clayes, Le Vayer, Nicolas et de la Bourdonnaye. A

l'origine, le seigneur de Montfort avait les droits de supériorité dans

l'église de Clayes, mais il les vendit en 1642 au seigneur de Saint-Gilles

; c'est ce qui explique la déclaration suivante, faite en 1787 par

Alexandre de la Bourdonnaye de Liré, seigneur de Clayes. On y voit que «

ledit seigneur de la Bourdonnaye est patron et fondateur de l'église de

Clayes, où il a son écusson au chanceau et sur la sacristie : de gueules

à trois bourdons d'argent, accompagné de celui de Magdeleine Nicolas,

marquise de Liré, sa mère ; il a aussi une pierre tombale et un enfeu

prohibitif dans le chanceau ; — deux bancs à queue avec les mêmes

écussons, l'un dans le chanceau, l'autre dans la nef, proche de l'autel de

Notre-Dame ; — le droit de jeter la soule à lui due et présentée tous

les ans au jour Saint-Etienne par les derniers mariés de la paroisse ; —

les prières nominales et la présentation du pain bénit ; — deux foires,

l'une au jour Saint-Etienne, 26 décembre, et l'autre au jour Saint-Yves, 19

mai, accordées en 1604 par le roi, etc. ». Mais en même temps le

seigneur de Clayes reconnaissait que le seigneur de Saint-Gilles, seigneur

supérieur en l'église de Clayes, avait droit en cette qualité de s'y

placer « deux fois l'an dans le banc de la seigneurie de Clayes estant

au chanceau » ; de plus, le même seigneur de Clayes devait à celui de

Saint-Gilles, à cause du bailliage de Saint-Gilles en Clayes, 5 deniers

payables à Noël, en l'église de Clayes, à l'issue de la messe de minuit

(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine et Pouillé de Rennes). L'église se compose d'une nef à

chevet droit, à laquelle est ajouté plus tard un transept. L'église fait l'objet d'une

restauration en 1740 (le clocher) et au XIXème siècle (la sacristie en

1864 et l'ajout de deux chapelles latérales formant le transept en 1869). A

l'intérieur de l'église, un arc triomphal soutenait jusqu'en 1740 l'ancien

clocher central. Le maître-autel, reconstruit en 1725, était surmonté des

armes de Jean Nicolas seigneur de Clayes et de Marquise Pepin qu'il avait

épousée en 1648, armes auxquelles furent substituées en 1752 celles des

Nicolas et des de la Bourdonnaye seigneurs de Clayes au XVIIIème siècle.

L'enfeu des seigneurs de Clayes se trouvaient au nord de l'autel : sa pierre

tombale, aux armes des famille le Vayer et des Nicolas se trouve

actuellement fixée au mur extérieur nord de l'église (les le Vayer

étaient seigneurs de Clayes dès le XVème siècle : Louise Le Vayer,

héritière de Clayes, épouse en 1619 Jean Nicolas seigneur des

Champs-Gérault). L'église renferme une autre pierre tombale, des fonts

doubles en granit du XV-XVIème siècle et un bénitier ancien ;

![]() la

croix (XVème siècle) de l'enclos paroissial. Sa base date de 1779 ;

la

croix (XVème siècle) de l'enclos paroissial. Sa base date de 1779 ;

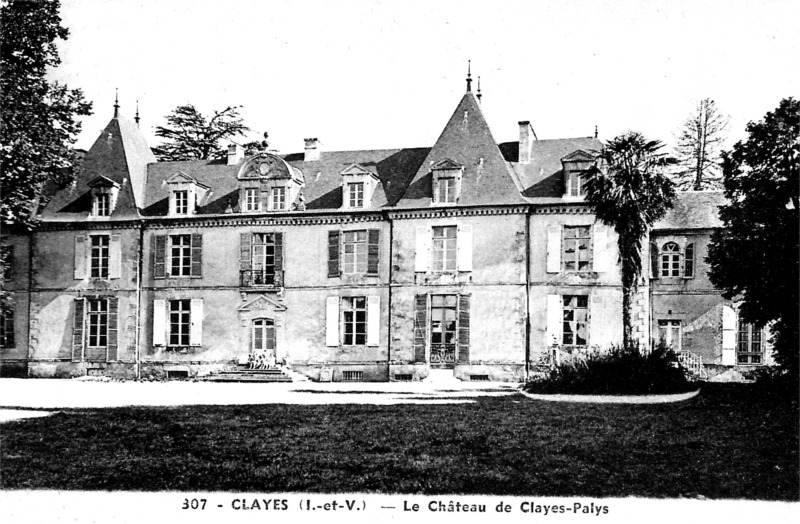

![]() le

château de Clayes (XVIIIème siècle). Il s'agit d'un ancien château reconstruit au XVIIIème siècle.

Sa porte d'entrée porte des écussons martelés en 1790 de François de la

Bourdonnaye marquis de Liré (décédé en 1753) et de Magdeleine Nicolas de

Clayes, son épouse (décédée en 1775). On remarque aussi dans le parc,

les pierres tombales de François de Chateaubriand et d'Anne de Tréal (XVIème

siècle) qui proviennent, semble-t-il, de l'ancienne église de Saint-Coulomb.

Clayes relevait à l'origine du comté de Montfort, puis de la châtellenie

de Saint-Gilles. Il possédait jadis un droit de haute justice. Clayes était

aux seigneurs de ce nom au XIIIème siècle, puis aux familles le Vayer (en

1443), Nicolas seigneurs des Champs-Gérault (en 1650), de la Bourdonnaye

marquis de Liré (en 1719 et en 1789).

le

château de Clayes (XVIIIème siècle). Il s'agit d'un ancien château reconstruit au XVIIIème siècle.

Sa porte d'entrée porte des écussons martelés en 1790 de François de la

Bourdonnaye marquis de Liré (décédé en 1753) et de Magdeleine Nicolas de

Clayes, son épouse (décédée en 1775). On remarque aussi dans le parc,

les pierres tombales de François de Chateaubriand et d'Anne de Tréal (XVIème

siècle) qui proviennent, semble-t-il, de l'ancienne église de Saint-Coulomb.

Clayes relevait à l'origine du comté de Montfort, puis de la châtellenie

de Saint-Gilles. Il possédait jadis un droit de haute justice. Clayes était

aux seigneurs de ce nom au XIIIème siècle, puis aux familles le Vayer (en

1443), Nicolas seigneurs des Champs-Gérault (en 1650), de la Bourdonnaye

marquis de Liré (en 1719 et en 1789).

![]() le

manoir de la Rivière (XIXème siècle) ;

le

manoir de la Rivière (XIXème siècle) ;

A signaler aussi :

![]() l'ancien manoir de la Touche, situé route de Romillé. Propriété de la famille Chefdemail seigneurs de la Bétulais en 1513 ;

l'ancien manoir de la Touche, situé route de Romillé. Propriété de la famille Chefdemail seigneurs de la Bétulais en 1513 ;

![]() l'ancien manoir du Plessis de

Clayes, situé route de Romillé. Propriété de la famille Douesnelière seigneurs du Fail en 1513 ;

l'ancien manoir du Plessis de

Clayes, situé route de Romillé. Propriété de la famille Douesnelière seigneurs du Fail en 1513 ;

![]() l'ancien manoir de la Garrouraye, situé route de Romillé ;

l'ancien manoir de la Garrouraye, situé route de Romillé ;

![]() l'ancien

manoir de Launay-Robert, situé route de Saint-Gilles. Propriété de la famille Robert en 1513 ;

l'ancien

manoir de Launay-Robert, situé route de Saint-Gilles. Propriété de la famille Robert en 1513 ;

![]() l'ancienne

fontaine Saint-Yves, située au lieu-dit le Vieux Cimetière. On dit qu'il y

avait jadis dans ce qu'on appelle le Vieux-Cimetière un oratoire dédié à

saint Yves ; on y voit encore une fontaine de même nom à laquelle on se

rendait processionnellement dans les temps de sécheresse (Pouillé de Rennes) ;

l'ancienne

fontaine Saint-Yves, située au lieu-dit le Vieux Cimetière. On dit qu'il y

avait jadis dans ce qu'on appelle le Vieux-Cimetière un oratoire dédié à

saint Yves ; on y voit encore une fontaine de même nom à laquelle on se

rendait processionnellement dans les temps de sécheresse (Pouillé de Rennes) ;

![]() le

presbytère actuel occupe depuis 1746 l'ancienne Maison de la Fontaine ;

le

presbytère actuel occupe depuis 1746 l'ancienne Maison de la Fontaine ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de CLAYES

La seigneurie

de Clayes

: La paroisse de Clayes a donné son nom à une famille noble représentée en 1248 à la croisade de saint

Louis par Raoul de Clayes (Bibliothèque Nationale – Cabinet des titres,

collection Courtois). Ce chevalier était mort en 1266, car il est fait

mention à cette date de ses héritiers, Alain de Parthenay

et Mathieu Hay, ayant des fiefs dans la terre de Clayes («Alano

de Parteneio et Matheo Hay, armigeris et heredibus domini Radulphi de Claies, militis, et hominibus omnibus

feodum tenentibus in tota terra de Claies » - Cartulaire de Saint-Melaine, 217, verso). Il est aussi question en

1363 de Guillaume de Clayes et en 1392 d'Oudart de Clayes ; ce dernier avait

pour armes un écartelé (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 1558, et

II, 616). Enfin une famille de Clayes subsistait encore

aux XVème, XVIème et XVIIème siècles, en la paroisse de Fougeray, où elle possédait les petites seigneuries

du Loray et de la Vénourie ; mais cette dernière famille portait comme blason :

D'argent, au lion de gueules, accompagné en pointe d'un huchet d'azur

(De l'Estourbeillon – La noblesse de Bretagne, I, 185 et 186), et

rien ne prouve qu'elle descendit des précédents seigneurs. La

seigneurie de Clayes appartenait au XVème siècle à la famille Le Vayer. Il existe en Bretagne plusieurs

maisons de ce nom, mais Potier de Courcy fait descendre les seigneurs de Clayes de Jean Le Vayer,

sire de Coësmes et de la Clarté, qui ratifia en 1381 le traité de Guérande,

épousa en 1391 Marguerite Rogier de Beaufort et vécut encore

en 1405 (Nobiliaire de Bretagne, III, 209). D'après un sceau de 1402, cette famille Le Vayer portait

pour armoiries : Losangé d'or et de gueules (Nobiliaire de Bretagne, III, 209. — On retrouve ce

blason sculpté sur une pierre tombale du XVème siècle, relevée et encastrée

dans la muraille de l'église de Cintré par les soins intelligents du recteur actuel de cette paroisse). André

Duchesne cite l'écusson d'un Le Vayer : Losangé d'or et de gueules qui

est Le Vayer, écartelé d'argent à la croix pattée de sable qui

est de Parthenay. C'était celui de Jean Le Vayer, seigneur de Fouesnel

en Bais, qui épousa en 1453 Guyonne de Parthenay

et mourut en 1496 (Fr. Saulnier – La Seigneurie de Fouesnel en Bais). Parent

du seigneur de Clayes il ne posséda pas néanmoins la terre de ce nom. Mais la Réformation de la

noblesse signale en 1443 « Geffroy Le Vayer, seigneur de la paroisse de Clayes

». En 1475 parait encore à Clayes ce même chevalier ou un seigneur de même

nom, et en 1481 « Thibaud Le Vayer, seigneur de Clayes », fait au roi la déclaration d'une terre sous son

domaine de Hédé (Archives de Loire-Inférieure, B 1552).

Ces chevaliers eurent pour successeur Jean Le Vayer, seigneur de Clayes vers 1490 et mari de

Jeanne Louvel, fille du seigneur de la Costardière en Parthenay

(Archives du château de Clayes). La Réformation de 1513 nous apprend que Charles

Le Vayer, issu de la précédente union, « anciennement

noble, tient la maison de Clayes, aussi anciennement noble, et demeure audit lieu » (Des Salles – Réformation de la

noblesse de l'évêché de Saint-Malo). Ce Charles Le Vayer s'unit à Marguerite de Quédillac qui lui

apporta les terres et seigneuries de Quédillac en la paroisse

de ce nom et de la Morandaye en celle du Boisgervilly. Il rendit aveu en 1520

au seigneur de Saint-Gilles pour partie de sa terre de Clayes

Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo en 1440 (rapport fait par René Le Felle, procureur de Dinan, et Bertrand Sevestre, lieutenant audit lieu), sont mentionnés en 1443 à Clais les commissaires J. de la Rivière et P. de Bonabri, et les nobles suivants : Geffroy le Voyer, seig. de la paroisse de Clais. Jean de la Gousée, noble, en son hostel de la haute haye. Pierre de la Donenelière, noble. Jehan de Flescant. Macé Poulmotte. Alain Daumois Frost Metaïers de : Jean de Lamboul, à la Tousche. Jean Liot, à la Rivière. (D'après Des Salles).

Dans la liste des feudataires (teneurs de fief) des évêchés de Saint-Malo et Dol en 1480, on comptabilise la présence de 4 nobles de Clayes :

![]() Guillemette

DE LA GONZEE (100 livres de revenu) ;

Guillemette

DE LA GONZEE (100 livres de revenu) ;

![]() Robin

DES PORTES (3 livres de revenu) : défaillant ;

Robin

DES PORTES (3 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Thebault

LE VAYER de Claye (120 livres de revenu), remplacé par Jehan : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

Thebault

LE VAYER de Claye (120 livres de revenu), remplacé par Jehan : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Pierre

POULCEMOTTE (5 livres de revenu) : défaillant ;

Pierre

POULCEMOTTE (5 livres de revenu) : défaillant ;

Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo en 1513 sont mentionnés à Clays (Clayes) les nobles suivants : - Charles Le Vayer, anciennement noble, tient la maison de Clays, aussi anciennement noble, et y a plusieurs rotures adjointes, acquises depuis les soixante ans, et demeure led. sieur aud. lieu. - Bertrand de la Douesnelière, sr. du Fail, non demeurant en lad. paroisse, a le lieu et met. du Plessis de Clays, et y sont plusieurs rotures adjointes. - Missire Jean de la Frouchaye, non demeurant en lad. paroisse, a le lieu et métairie de la Hauluchaie, anciennement noble, et y sont plusieurs rotures adjointes. - Julien Chieff-Demail, sr. de la Betullaye, non demeurant en lad. paroisse, a le lieu et métairie de la Touche, anciennement noble, et n'y a annexé nulles rotures. - Pierre Robert, demeurant à Rennes, a le lieu nommé Launay-Robert, qui fut à feu Armel Robert, Perrot Robert, Jehanne Robert, Lucas Lory et Estienne Chesnel, et le tient exempt pour 1/2 feu de rabat apporté par lesd. Robert aux paroissiens. - Jean Ferré, de Rennes, tient neuf journaux ou environ de terre roturière et n'est franc, sinon parce qu'il demeure à Rennes. - Jean Joubin, non demeurant en lad. paroisse, a des rot. (rotures) qu'il a jointes et annexées à sa met. (métairie) des Belocières, paroisse de St Gilles. - Marie de Cosignadre (ou Cosmadré), noble, non demeurante en lad. paroisse, a deux journaux adjoints à sa métairie de la Belocière en St Gilles. - Le lieu de la Motte-Robin, est le fond d'une dotation de chapellenie faite par feu Me Guillaume Hervé, prêtre. - Pierre Brullon, sr. de la Garouays, non demeurant en lad. paroisse, a environ quatre journaux de roture adjoints à sond. lieu de la Garouaye, paroisse de Plumeleuc. - Marguerite Du Pin, noble, non demeurante en lad. paroisse de Clays, a une maison qu'elle a acquise depuis peu, de gens contributifs, contenant environ demi journel de terre ou environ, et est le tout de lad. paroisse. (H. Des Salles).

© Copyright - Tous droits réservés.