|

Bienvenue |

LE CHATEAU DU HAUT-KOENIGSBOURG |

|

|

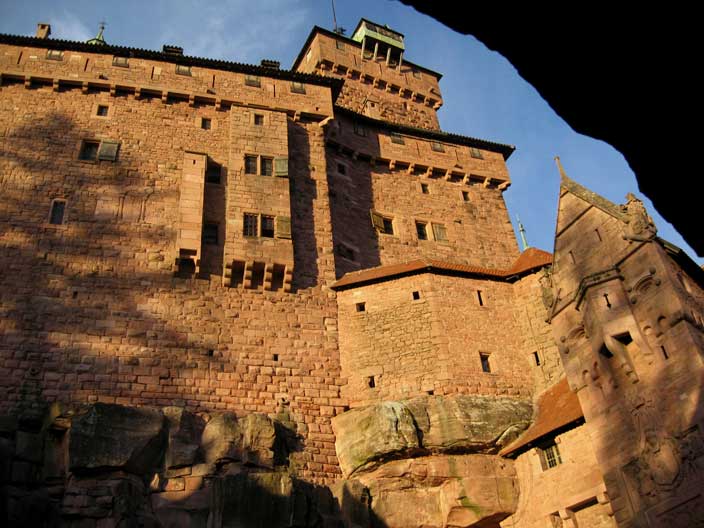

Avec une surface de 1,5 ha, le Haut-Knigsbourg est le château fort le plus vaste d'Alsace, après semble-t-il, celui de Guirbaden. A la fin du XVème siècle, le Haut-Knigsbourg aurait abrité, dit-on, près de deux cents personnes. Le Haut-Knigsbourg (ou Haut-Knigsburg) constitue une solide position. Il occupe une longueur d'environ 260 mètres et une largeur moyenne d'environ 50 mètres. |

Des Hohenstaufen à nos jours

Frédéric de Hohenstauf (de la famille des Hohenstaufen) dit «Le Borgne», duc de Souabe, avait probablement repéré l'importance stratégique de la montagne du Stophanberch (hauteur : 755 m, s'allongeant d'ouest en est, perpendiculairement à la plaine), puisque ce château est mentionné pour la première fois au XIIème siècle ; à savoir dès 1147, sous le nom de d'Estufin (qui est la forme romane de Staufen), et en 1184, sous le nom de Knigsberg. Le nom de Stophanberch apparaît pour la première fois, en 774, dans une donation de terres, faite par Charlemagne au prieuré de Lièpvre par Fulrad, abbé de Saint-Denis.

Nota : vers 1147, le château d'Estufin comportait, dit-on, deux tours appartenant à la famille des Hohenstaufen, l'une au roi de Germanie Conrad III, l'autre, à son neveu, le futur empereur Frédéric Barberousse.

Cet éperon rocheux se trouvait à la croisée d'importantes routes commerciales : la route du blé et du vin (du nord au sud) et la route du sel et de l'argent (d'ouest en est).

Le château passa ensuite des Hohenstaufen aux ducs de Lorraine (avant 1238), puis à l'évêque de Strasbourg (en 1359), avant de devenir la possession des Habsbourg.

Les vassaux qui occupaient le château depuis le milieu du XIIIème siècle jusqu'au XVème siècle nous sont connus. On mentionne, parmi ces derniers, les familles Rathsamhausen (vers 1267) et Hohenstein (vers 1276). La famille Hohenstein aurait détenu le Haut-Knigsbourg, et la famille Rathsamhausen aurait détenu le château d'Oedenburg (château voisin du Haut-Knigsbourg). Le château du Haut-Knigsbourg, alors propriété d'Antoine de Hohenstein, devient vers le milieu du XVème siècle un repaire de brigands sous le commandement des frères Mey de Lambsheim, avant d'être investi et pris le 26 octobre 1462 par une troupe de cinq cents hommes.

Par la suite, le château du Haut-Knigsbourg, alors en ruine, fut donné en fief par l'empereur Frédéric III à Guillaume (ancien conseiller et capitaine de l'empereur) et son frère Oswald de Tierstein (ou Thierstein) en 1479. Ces derniers le reconstruisirent et le dotèrent d'un système défensif adapté à l'artillerie. Le château fut racheté dès 1517 par l'empereur Maximilien à Henri de Thierstein, devenant ainsi à nouveau une possession de l'empereur et de la maison des Habsbourg (ou maison d'Autriche). Ce château fut par la suite concédé "par engagement" (et non "par inféodation") à des membres de la noblesse, entre autres aux familles Sickingen, Bollviller (au baron Rodolphe de Bollviller, à partir de 1606), Fugger (au comte Jean Ernest Fugger, à partir de 1616) .

Durant la guerre de Trente Ans (vers 1633), le capitaine Philippe de Liechtenau (ou Lichtenau) résista plus d'un mois (53 jours de siège) aux attaques des Suédois, mais le château finit par être pillé puis incendié. Il connut ensuite plus de deux siècles et demi d'abandon.

En 1865, le château du Haut-Knigsbourg entra avec la forêt voisine, dans le patrimoine de la ville de Sélestat qui offrit ces ruines remarquablement conservées à l'empereur allemand Guillaume II de Hohenzollern en 1899 (l'Alsace était sous administration allemande depuis 1871).

Guillaume

II confia la restauration du château du Haut-Knigsbourg à l'architecte berlinois Bodo Ebhardt

(1865-1945) de

1900 à 1908.

Les finitions et achats de collections se poursuivirent jusqu'en 1918.

Par le traité de Versailles (1919), la France devint propriétaire des biens de la couronne allemande et obtint le Haut-Knigsbourg.

![]()

Suivez le guide

Le château vu du sentier d'arrivée (enceinte extérieure basse côté Sud)

Le château vu du sentier d'arrivée (enceinte extérieure basse côté Sud)

|

|

|

Elevation sud du logis |

La Courtine sud et la tour d'artillerie sud-ouest |

|

|

Après avoir franchi la porte d'entrée (10) aux armes des Tierstein (ou Thierstein), on remarque sur la droite, un mur d'enceinte de faible épaisseur (XV-XXème siècle) et à gauche le logis sud sur son éperon rocheux (XII-XXème siècle).

|

|

|

|

La porte d'entrée aux armes des Tierstein (ou Thierstein) |

Les armes des Tierstein (ou Thierstein) |

Le mur d'enceinte de faible épaisseur (XV-XXème siècle)

Le logis sud sur son éperon rocheux (XII-XXème siècle)

Vue prise de la porte d'honneur vers la porte extérieure

Vue prise entre la porte d'honneur et la porte extérieure

Après la herse (20), on pénètre dans la cour-basse (30) avec, à droite, les écuries et l'ensemble des bâtiments (hôtellerie, écurie, forge, ...) assurant l'autonomie du château. Au milieu, la copie d'une fontaine du XVème siècle conservée à Eguisheim.

La porte d'honneur à l'entrée de la basse cour

Les armes de l'empereur d'Allemagne sont au-dessus de celles de Charles Quint. Traduction de l'inscription : "Ce château a été restauré par Guillaume II, roi de Prusse et empereur des Allemands".

|

|

|

à l'entrée de la basse cour (vue depuis la rampe d'accès) |

à l'entrée de la basse cour |

|

La basse cour (vue sur la tour du moulin) |

|

Blasons au-dessus de la porte d'entrée de la tour du moulin (basse cour)

La basse cour (vue sur l'hôtellerie et les anciennes écuries)

L'unique accès au logis se fait par la tour, puis par un escalier (40) protégé par des meurtrières.

|

|

|

|

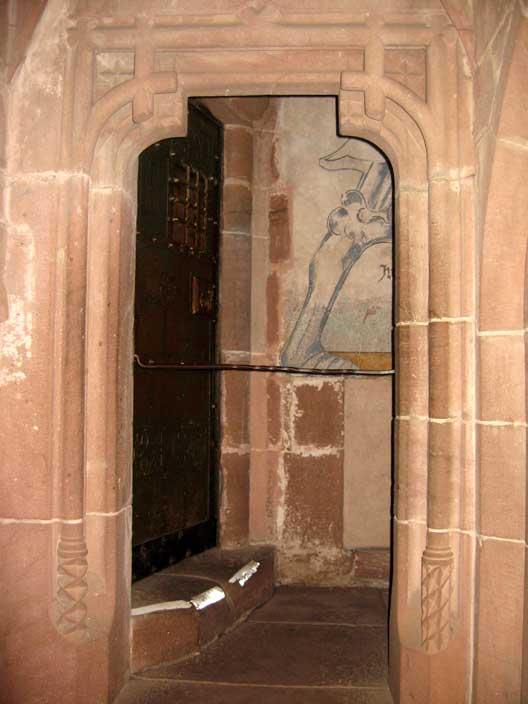

accès au logis (château supérieur) par la tour . Compositions héraldiques représentant les armoiries du baron de Bollwiller qui avait acquis le Haut-Knigsbourg en 1606. A noter que la tête qui orne le pilastre de droite est un portrait de l'architecte Bodo Ebhardt. |

accès au logis par l'escalier |

Depuis la basse cour, une

rampe, comportant de nombreuses marches, cinq portes (dont celle des

"Lions" datée du XIIème siècle) et un fossé creusé dans le roc,

mène au logis. Ce plan imposait aux

assaillants d'avancer sous les meurtrières de la rampe. La porte et le

pont-levis au-dessus du fossé sont les derniers obstacles avant le logis.

Pont-levis au-dessus du fossé

La cour.

Le puits (50) profond de 62 mètres a été fortifié après 1569 afin de ne pas se trouver séparé du logis par une attaque d'artillerie.

|

|

|

Une porte menant au logis |

Le puits profond de 62 mètres |

La galerie donne accès au cellier (60) dont la longueur indique la largeur de l'éperon rocheux sur lequel le château est construit.

|

|

|

|

Entrée dans le logis sud (escaliers) |

Portique du corps ou logis sud permettant de passer dans le cellier |

Le cellier (situé côté Ouest)

Le cellier servait aussi jadis de cave et contenait, dit-on, en 1530, près de vingt tonneaux.

Située au coeur du château, la cour intérieur (80) est entourée de :

- deux corps d'habitation, avec des appartements confortables au Sud et des cuisines au Nord (au rez-de-chaussée).

- une aile à l'Ouest, comportant les grandes salles.

- un donjon à l'Est, accessible par un escalier polygonal.

Dans la cour intérieure (80), les galeries en bois côté sud ont été reconstituées sur la base de consoles en pierre existantes.

|

|

|

|

Les galeries en bois (côté Sud). Les galeries hautes qui longent le logis Sud ont été reconstruite en bois. Les peintures murales qui représentent les Neuf Preux (héros de l'Antiquité) sont inspirées des fresques du château de Valère à Sion (en Suisse). |

La citerne à l'intérieure de la cour. Placée à proximité des cuisines (82), la citerne était approvisionnée soit par la pluie collectée par les toitures, soit par portage de récipients provenant de l'extérieur du château. La petite construction qui couvre la citerne est une création de l'architecte Bodo Ebhardt qui s'y est représenté sur un pilier d'angle, le compas à la main. |

Les cuisines (82), dans le logis nord, avec un évier et deux cheminées étaient encore conservées avant la restauration.

Les cuisines (côté Nord).

Situé dans le logis Nord, cet espace voûté comporte deux grandes cheminées et un évier en pierre avec évacuation vers les lices Nord. On peut y voir un foudre daté de 1670. Ce tonneau de 8500 litres fut offert en 1906 à Guillaume II par un négociant en vins de Lahr (Allemagne).

L'escalier polygonal

donne accès au donjon et aux escaliers à vis nord et sud qui desservent les pièces.

L'accès au donjon (côté Est).

Le donjon est une tour carrée qui jusqu'au XVème siècle servait d'ultime lieu de repli en cas d'attaque. Des critiques sévères furent portées sur la hauteur du donjon restituée par l'architecte Bodo Ebhardt, alors qu'il s'est appuyé sur des textes d'archives. En effet cette tour fut démontée avant 1557 par les seigneurs de Sickingen, sur une hauteur de "deux piques" soit environ 14 mètres, elle servait de poste d'observation.

|

Armoiries au-dessus de la porte d'accès au donjon; L'escalier du donjon fut restauré au début du XXème siècle en s'appuyant sur une mention de 1558/1559 et sur les éléments lapidaires encore en place. Cet escalier en grès masque l'accès primitif du donjon, situé en hauteur pour raison défensive. |

|

Porte du premier étage (à l'intérieur du donjon)

A noter que la visite de l'intérieur des habitations du logis commence au deuxième étage du bâtiment Nord.

Second étage.

|

|

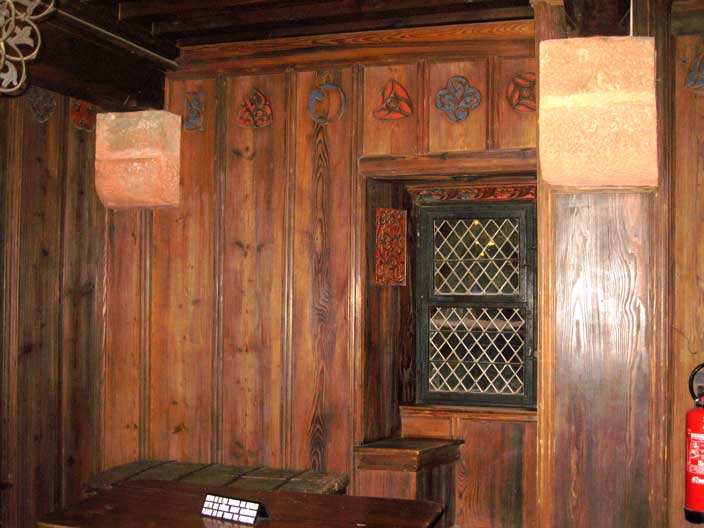

Au second étage du logis

nord la visite commence par les deux pièces destinées à l'impératrice (90).

Les lambris assurent une meilleure isolation.

Des coussièges (Note : banquette intégrée dans l'embrasure d'une fenêtre) sont prévus près des fenêtres pour profiter de la lumière.

La partie haute du poêle est moderne, alors que la partie inférieure réutilise deux plaques de fonte trouvées sur place lors des fouilles.

Poêle de la chambre de l'impératrice (logis nord)

L'antichambre de l'impératrice (logis nord)

|

|

L'antichambre de l'impératrice (logis nord)

|

|

|

|

|

Gravure sur bois |

Gravure sur bois |

Dans le logis Ouest, on passe ensuite dans la salle impériale ou salle des fêtes ou salle du Kaiser (100). Au plafond de la salle du Kaiser une aigle (Note : en héraldique, figure représentant un aigle) impériale et des blasons marquent le caractère politique de cette pièce).

L'aménagement et la décoration de la salle datent des années 1910-1912. Les fresques sont du peintre strasbourgeois Léo Schnug (1878-1933). Les murs sont revêtus de lambris sculptés. Le fond de cette salle, dite aussi salle des Fêtes, possède une tribune destinée à des musiciens et qui indique la hauteur initiale des pièces (cette tribune est située au-dessus de la chambre lorraine).

Salle des Fêtes

Peinture de L. Schnug dans la salle des fêtes

|

|

|

|

Peinture de L. Schnug dans la salle des fêtes |

Peinture de L. Schnug dans la salle des fêtes |

Peinture de L. Schnug dans la salle des fêtes

Peinture de L. Schnug dans la salle des fêtes

|

|

|

|

Poêle de la salle des Fêtes |

Lampadaire de la salle des Fêtes |

Lambris de la salle des Fêtes

Lambris de la salle des Fêtes

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Le mobilier de la chambre lorraine (110) vient de cette province et a été offert par les Lorrains à l'empereur. Le dragon est une copie du fameux dragon conservé à la cathédrale de Metz.

|

Le dragon (situé dans la chambre lorraine et daté de 1439) |

|

Par l'escalier à vis du logis sud (130) on accède à la tribune de la chapelle. A noter que la chapelle occupe deux niveaux du bâtiment.

La tribune de la chapelle. Il s'agit d'une peinture de Franz Schilling qui montre un chevalier Thierstein au pied de la croix.

|

|

|

|

Tableau (XVIème siècle) de la chapelle |

Tableau (XVIème siècle) de la chapelle. |

A côté, les

appartements les plus confortables du château, orientés au sud, sont pourvus

de latrines. Ces pièces sont accessibles en enfilade ou une par une par la

galerie extérieure. Le poêle en céramique

jaune est constitué de carreaux copiant les carreaux de poêle trouvés lors de

fouilles.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

On remarque sur la cheminée une représentation de l'empereur Maximilien à cheval, accompagnée de la date 1479. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Premier étage.

Par un escalier à vis on rejoint l'étage inférieur où l'on retrouve les mêmes pièces qu'à l'étage supérieur. On arrive ensuite à la chapelle (120) avec sa tribune et une ouverture sur le côté permettant d'accueillir plus de fidèles.

La chapelle. A noter que le vitrail d'Eduard Stritt représente le chevalier Reinhardt de Sickingen (copie d'un vitrail de 1499 par Fritz Geiges).

Après la chapelle, on arrive dans la salle des trophées de chasse de Guillaume II (150). Cette salle est ornée d'une représentation (par Léo Schnug) du miracle de saint Hubert.

la salle des trophées de chasse

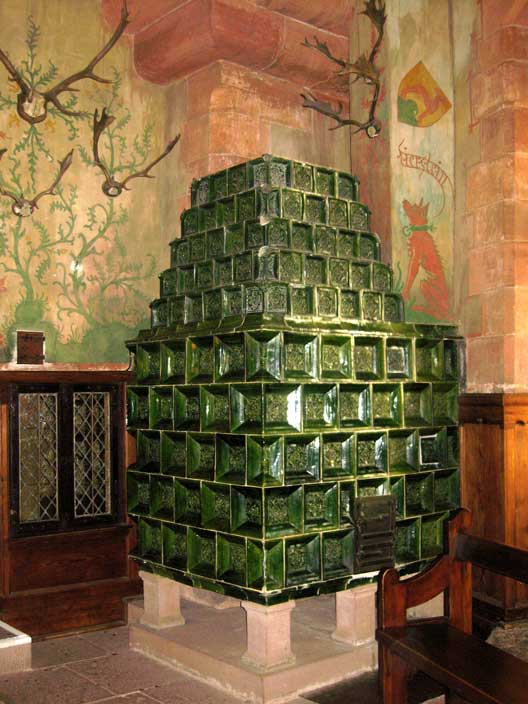

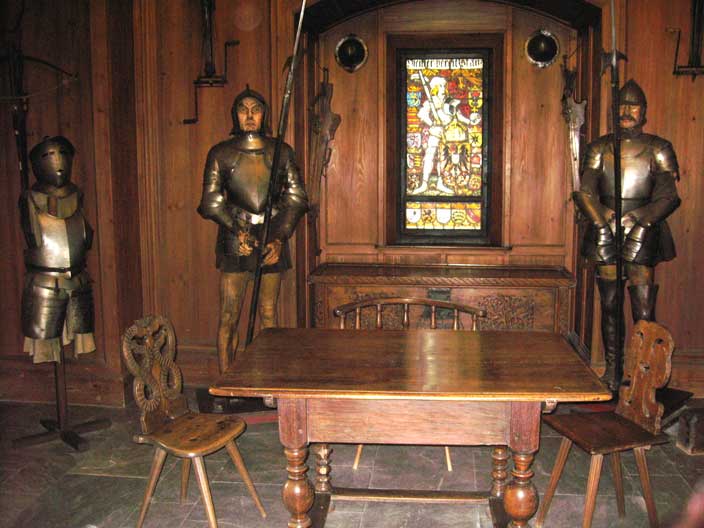

Dans la salle d'armes (160) sont présentées les différentes hallebardes, épées, arbalètes et armures, et la copie d'un imposant poêle en céramique vernissée verte avec siège chauffant incorporé. Les fenêtres de cette salle sont garnies d'une belle série de panneaux héraldiques exécutés par Eduard Stritt.

la salle d'armes

la salle d'armes

|

|

|

|

Poêle de la salle d'armes, réalisé en 1907 à Nuremberg par Hausleiter (copie d'un poêle de 1501).

|

|

|

|

|

|

la salle d'armes |

la salle d'armes |

|

|

|

|

la salle d'armes |

la salle d'armes |

Un pont-levis enjambe le fossé profond de 7 mètres et séparant le logis ouest du jardin d'agrément (180).

|

|

|

|

Le jardin (puits)

Le jardin (banc) |

|

|

|

|

Les ouvertures de fenêtres et de portes témoignent des constructions antérieures au jardin du XVIème siècle.

Le grand bastion

|

|

La crête permettait aux assaillants d'approcher leurs canons par l'ouest. Pour parer à cette faiblesse, le grand bastion (190) fut construit pour servir de bouclier et assurer la défense du logis. La tour Sud du bastion est d'une épaisseur de 9 mètres à la base et pouvait diriger son feu vers les fronts Ouest et Sud-Est.

Après l'escalier, un pont-levis donne accès à la plate-forme d'artillerie.

Le pont-levis qui donne accès à la plate-forme d'artillerie

Dans la monumentale tour sud, les ouvertures offrent une merveilleuse vue vers les Vosges et la plaine.

|

|

|

De la tour nord du grand bastion, on découvre deux châteaux : l'Ortenberg et le Frankenbourg, sur les sommets voisins. On aperçoit aussi les vallées où passaient les convois marchands. On comprend ainsi parfaitement le rôle stratégique du château. La plate-forme est équipée de copies de canons montrant l'évolution de l'artillerie du XVème au XVIIème siècle.

|

|

|

|

l'artillerie |

l'artillerie |

|

|

|

|

l'artillerie |

l'artillerie |

En redescendant, on traverse les casemates (Note : local fermé généralement voûté servant à abriter un ou plusieurs canons) puis on débouche dans les Lices nord (210) par un escalier moderne. Elles sont bordées, à gauche par le mur d'enceinte et son chemin de ronde couvert, à droite par le rocher supportant les murs du jardin intérieur. De là, on peut apercevoir trois latrines et l'écoulement de la cuisine.

|

|

|

Les Lices Nord (espace compris entre les enceintes intérieure et extérieure) qui mènent à la sortie (basse cour)

Un contrefort a été édifié pour contrebuter le logis et le donjon qui avaient tendance à se fissurer. De là, on peut admirer le donjon, carré dès l'origine, démoli au XVIème siècle sur la hauteur de deux piques (10 à 12 mètres environ) et restauré par l'architecte au début du XXème siècle.

De retour dans la cour basse, la forge sur votre droite a été aménagée en 1905 pour les besoins de la restauration.

![]()

Architecture

Un

symbole de la puissance germanique

L'impression de puissance que dégage le Haut-Knigsbourg est donnée autant par son étendue, d'une superficie de 1,5 hectare, que par l'étagement des masses de grès rose.

Trois grandes époques ont marqué sa construction. Du XIIème à la première moitié du XVème siècle plusieurs occupants se partagent le château.

A partir de 1479, il est reconstruit pour s'adapter à l'artillerie avec enceinte extérieure au niveau de la rupture de pente empêchant les canons ennemis de se positionner, plate-forme d'artillerie et tours de défense aux murs épais. Le logis est également réaménagé avec des fenêtres rectangulaires, oriels (Note : petites fenêtres perpendiculaires à la fenêtre principale de chaque côté), etc.

Le début du XXème siècle est marqué par la restitution, après plus de deux siècles et demi d'abandon, du château du XVème siècle.

La bonne conservation relative des ruines a conduit au classement au titre des monuments historiques en 1862.

L'architecte Bodo Ebhardt, passionné par le Moyen Âge et les fortifications, mena la restauration du Haut-Knigsbourg avec science et méthode. En 1900, la hauteur des murs encore debout atteignait souvent le niveau des mâchicoulis, les voûtes étaient encore partiellement conservées. C'est ainsi que Bodo Ebhardt put restituer les volumes des XVème et XVIème siècles. Seules certaines parties hautes et les toitures durent être imaginées par l'architecte.

De cette restitution vraisemblable naquirent de nombreuses controverses, à propos, par exemple, de la multiplication des chemins de ronde couverts, ou du donjon.

Néanmoins, le Haut-Knigsbourg actuel est représentatif de l'architecture des châteaux forts des XV et XVIème siècles du sud du bassin rhénan.

![]()

La restauration.

Le château actuel du Haut-Knigsbourg est le fruit d'une restauration minutieuse menée au début du XXème siècle par l'architecte Bodo Ebhardt sous les directives de l'empereur Guillaume II de Hohenzollern dans le but de faire du château non une résidence impériale mais un musée du Moyen Âge.

Guillaume II voulait également en faire le symbole de l'empire ressuscité et du passé germanique en Alsace. Bodo Ebhardt mena sa restauration en s'appuyant sur un relevé précis des ruines, une campagne photographique et sur des observations archéologiques, historiques et architecturales très poussées, tout en respectant les traces romanes encore visibles. Il se documenta longuement, visitant de nombreux châteaux forts en Europe.

A partir de tous ces éléments Bodo Ebhardt soumit son projet de restauration à l'empereur Guillaume II qui donna son aval.

Celui-ci visitait le chantier chaque année pour constater l'évolution des travaux.

Dans la salle des fêtes il fit supprimer la restauration de l'étage afin de disposer d'une pièce beaucoup plus volumineuse.

Cependant, quelques critiques ont pu être formulées sur le travail de l'architecte, pentes des toits, utilisation généralisée de tuiles pour les toitures, reconstruction d'un moulin à vent et non à bras.

Le mobilier ainsi que les armes ont été acquis au début du siècle afin d'illustrer la vie et l'évolution de l'armement de la fin du Moyen Âge à la guerre de Trente Ans (1618-1648).

Les rares copies (dont deux coffres et un poêle) ont été offertes au château parce qu'elles permettaient d'évoquer des oeuvres exceptionnelles.

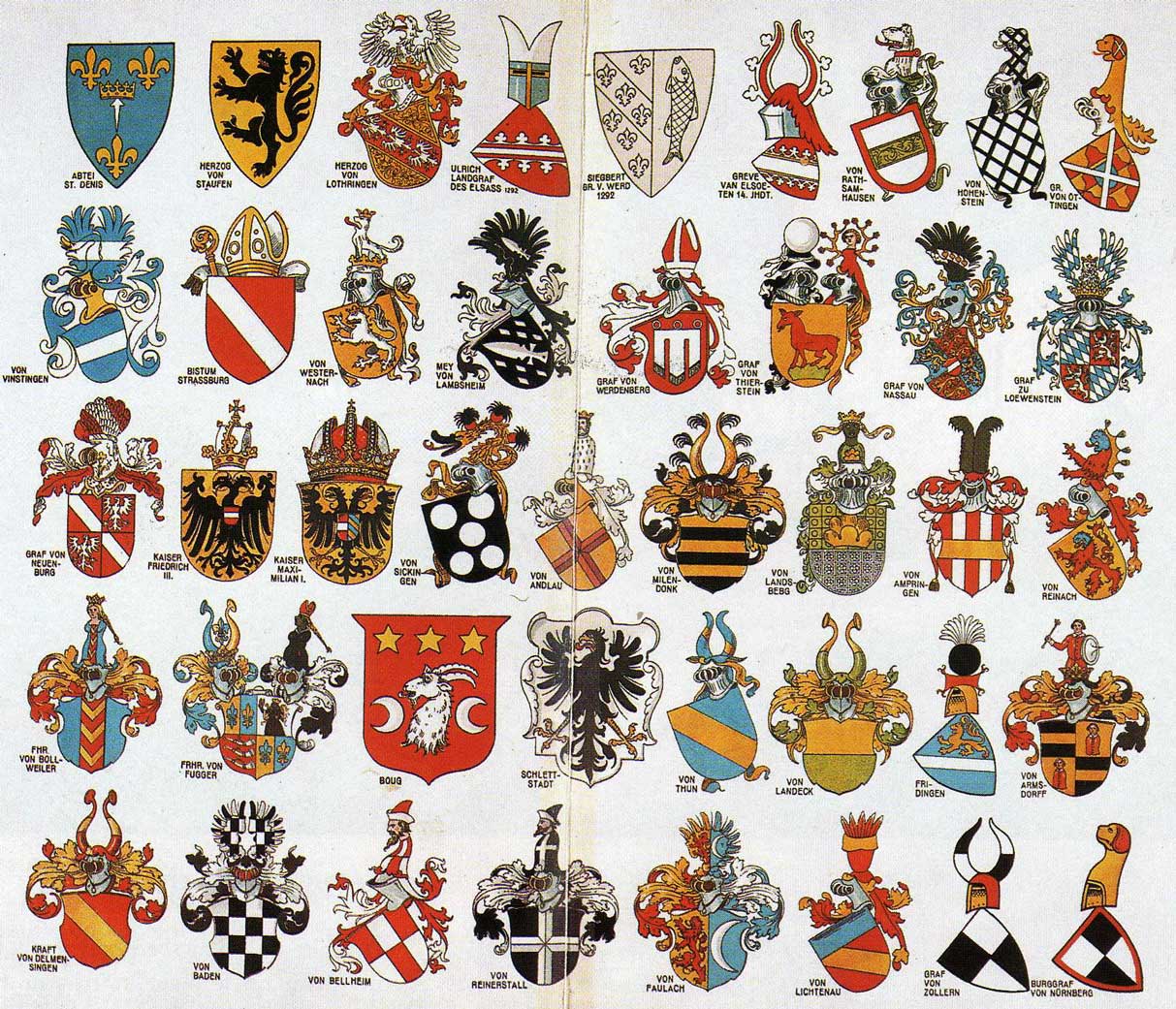

Tableau des armoiries (tiré de "Die Hohkönigsburg", 1908), en rapport avec l'histoire du château du Haut-Knigsbourg (d'après Bodo Ebhardt)

Nota : Non loin du château du Haut-Knigsbourg, se trouve le château de l'Oedenbourg ou Oedenburg (ou denbourg ) qui se traduit par "château abandonné"). On l'appelle encore le Petit-Knigsbourg. On y voit quelques restes d'enceintes et murs-boucliers du XIII-XVème siècle.

© Copyright - Tous droits réservés.