|

Bienvenue ! |

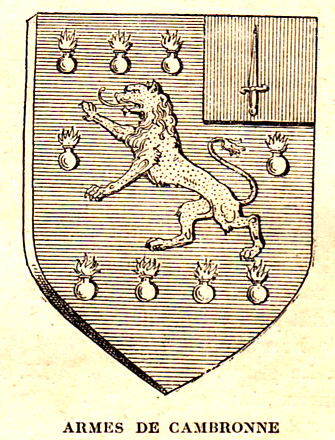

| CAMBRONNE |

|

|

Pierre Jacques Étienne Cambronne (1770-1842), né à Nantes le 26 décembre 1770 et mort à Nantes le 29 janvier 1842, est un ancien général d'Empire. Nommé major de la Garde impériale en 1814, il prend part à de nombreuses opérations militaires où il est blessé plusieurs fois. Ami fidèle de Napoléon Ier, il est nommé " comte d'Empire " par Napoléon et décoré du grand cordon de la Légion d'honneur. Décorations de la Légion d'honneur : chevalier le 14 juin 1804, officier le 16 janvier 1807, commandeur le 6 avril 1813 et grand officier de la Légion d'honneur le 1er avril 1815. |

I. ENFANCE CHRÉTIENNE.

Né à Nantes, Pierre Cambronne eut pour père un honnête commerçant qu'il perdit à l'âge de quatorze ans à peine. Sa mère, une vraie Bretonne, avait confié son fils aux Pères de l'Oratoire, comme externe, en 1781. Le Supérieur de cette école religieuse était le P. Latyl, appelé, quelques années plus tard, à siéger à la Constituante parmi les libéraux.

Élève peu studieux, Pierre Cambronne se fit remarquer par une ardeur peu commune pour les jeux bruyants, surtout s'il s'agissait de luttes, de simulacres de combats, et de guerres pour rire.

Les traits d'énergie et d'audace ne manquent pas dans sa jeunesse. En plein hiver, la veille de Noël, l'enfant avait obtenu d'aller à la messe de minuit, à la condition de passer à Nantes le reste de la nuit. Il ne devait venir que le lendemain trouver sa mère à la petite propriété qu'elle possédait à la Treille, sur la côte de Saint-Sébastien.

Mais ce séjour à la ville n'était pas dans les goûts du jeune homme.

La messe terminée, malgré le froid et le verglas, malgré la nuit, il se mit en route pour aller à la Treille. Cette route ne fut pas celle que tout le monde suivait : ce fut sur la Loire prise par les glaces, et à l'aide de patins, que Pierre Cambronne vint trouver sa mère, au risque de s'enfoncer à travers l'obscurité en quelque crevasse inaperçue. Ce n'est pas sans frissonner et sans blâmer son fils que Mme Cambronne le vit arriver au milieu de la nuit.

Devenu pensionnaire à l'Oratoire, à la mort de son père, Pierre Cambronne s'appliqua davantage à l'étude des sciences : ses facultés intellectuelles commencèrent à se développer. Il en sortit à dix-huit ans. C'était alors ce qu'on appelle un beau garçon.

Voici le portrait qu'en trace un de ses biographes, Rogeron de la Vallée : De beaux yeux largement ouverts, aussi limpides qu'éblouissants, des sourcils longs et épais, un front large et arrondi, une tête rayonnante d'intelligence, un nez plus aquilin qu'ordinaire, les narines largement renflées, où palpitaient les émotions, signe de courage, une bouche grande, les lèvres minces et les joues bombées, couleur d'une rose fraîchement épanouie, le tour du visage presque rond, une physionomie expressive, passionnée ; une peau fine, une carnation riche, la taille élevée, tout le reste du corps bien proportionné, l'attitude timide, mais la démarche assurée ; enfin la beauté d'Alcibiade dans la force de Coriolan, tel était Cambronne.

Ce portrait, évidemment, est quelque peu flatté, néanmoins les Pères de l'Oratoire avaient là un élève qui leur faisait honneur.

Mais, avec ses dons naturels, le jeune homme était doué d'un esprit avide des idées nouvelles ; il entrait dans le monde à une époque troublée ; il allait être un des premiers à saluer la Révolution dès son aurore. Après avoir goûté les leçons religieuses d'une pieuse mère, il devait les oublier au milieu des guerres qui rempliront près de trente années de sa longue carrière.

![]()

II. DÉBUTS MILITAIRES - GÉNÉROSITÉ ET DÉVOUEMENT.

Pierre Cambronne était l'aîné de ses frères ; sa mère eût voulu le voir continuer le commerce paternel, mais le métier des armes séduisait le jeune homme, et, le 27 juillet 1792, il s'engageait dans le 1er bataillon de Mayenne-et-Loire. Au mois de septembre suivant, le nouveau soldat reçoit, sans s'émouvoir, à Jemmapes, le baptême du feu et assiste à la conquête de la Belgique.

C'est à Anvers que nous le trouvons en janvier 1793, quand la Convention, victorieuse, faute de ressources, licencia quelques-unes de ses troupes. Cambronne alors gagne Paris, puis Orléans, où il s'embarque sur la Loire, dans un bateau qui le conduit jusqu'à Nantes. Cette ville était alors agitée par les passions révolutionnaires ; elle allait bientôt subir Carrier.

Mais les opinions politiques n'avaient point encore éteint dans le jeune soldat les sentiments de religion et d'humanité.

Déjà, l'année précédente, il en avait donné des preuves. Ayant appris que le curé de Ville-l'Évêque était sommé de comparaître devant le tribunal révolutionnaire, il alla chercher ce digne prêtre ; et, risquant d'être dénoncé, le conduisit chez sa mère, où un asile lui fut assuré à Saint-Sébastien.

« Quand, pour sauver ma vie, il exposait la sienne, disait plus tard le prêtre, Cambronne me déclara que, malgré la différence de mes opinions politiques, il regardait comme un devoir sacré de me secourir dans le malheur ».

Admirables sentiments que nous verrons se manifester fréquemment dans la vie de cet héroïque soldat.

Engagé dans la légion nantaise, il dut faire la guerre aux royalistes en qualité de lieutenant, et dès lors son autorité devient un moyen de sauver la vie de plusieurs ennemis. C'est ainsi qu'il arrache à la mort, après la prise du château d'Aux, M. de Chastaigner et son camarade, faits prisonniers, et que ses soldats voulaient égorger. A Paimbœuf, où sa compagnie débarque sous le feu des royalistes, Cambronne refuse de profiter de son billet de logement dans une famille réduite à la misère et qui lui devait place au foyer. Il abandonne même à la mère et aux enfants affamés son pain de munition et s'en va dormir dans la rue, la tête sur son sac, entre deux pierres.

Le jeune lieutenant était à Quiberon, d'après l'ordre de ses chefs, pour s'opposer à la descente des armées royales. Il y fit son devoir, mais une fois la lutte terminée, il s'efforça de rendre aux prisonniers tous les services possibles, et en fit évader quelques-uns, anciens camarades à l'Oratoire. Il mit même sa bourse à leur disposition, et s'efforça d'arracher à la mort M. Pavin de Faymoreau , officier au régiment de Rohan-Soubise.

![]()

III. PAROLE D'HONNEUR DE CAMBRONNE : « IL NE BOIRA PLUS ».

C'est peu avant cette époque (il avait vingt ans à peine) que le jeune soldat s'oublia un jour jusqu'à s'enivrer et à frapper un officier qui lui donnait des ordres. Traduit en Conseil de guerre, il fut condamné à mort, comme il est de règle en pareil cas.

Le colonel de son régiment avait su, cependant, apprécier l'énergie, la bravoure et l'intelligence du coupable.

Il va trouver un représentant du peuple, commissaire du gouvernement alors à Nantes et lui demande la grâce de Cambronne.

« Impossible, répond le commissaire. Il faut un exemple, sans cela la discipline est perdue dans l'armée. Le caporal Cambronne mourra ».

Néanmoins, le colonel insiste, et fait si bien qu'il obtient la grâce du soldat, mais à une condition expresse, c'est que celui-ci ne s'enivrera jamais plus de sa vie.

Le bon colonel se rend à la prison militaire et fait venir Cambronne : « Tu as commis une grande faute, caporal, lui dit-il.

— C'est vrai, mon colonel ; aussi, vous voyez où je suis. Je vais la payer de ma vie.

— Peut-être, dit le colonel.

— Comment ? peut-être ? Vous savez la rigueur de la loi militaire. Je n'ai point de grâce à attendre, et je n'ai plus qu'à mourir.

— Non, mon ami, tu ne dois pas mourir encore. Je t'apporte cette grâce dont tu désespères ; je l'ai arrachée à grand peine au commissaire du gouvernement. Il te remet ta peine et te rend même ton grade, mais à une condition.

— Une condition ! Parlez, mon colonel, parlez ! je ferai tout pour sauver ma tête … et surtout pour sauver mon honneur !

— C'est à condition que tu ne te griseras jamais à l'avenir.

— Oh ! mon colonel, ça, c'est impossible de vous le promettre !

— Comment, impossible ! pour échapper à la mort ? Tu vas être fusillé sans cela demain ; penses-y donc.

— Voyez-vous, mon colonel, il faudrait, pour que je ne m'enivrasse plus, que je ne busse jamais plus de vin, car, Cambronne et la bouteille, ça s'aime tant, qu'une fois que c'est commencé, il faut que cela finisse. Impossible de s'arrêter ! Je ne peux donc pas promettre de ne plus me griser.

— Mais, malheureux, ne peux-tu pas promettre de ne plus boire de vin ?

— Plus du tout ?

— Sans doute.

—

Hum ! c'est une grande affaire que vous me proposez là, mon colonel. Ne plus

boire de Vin … jamais boire … de vin ! ».

Et il baissa la tête, réfléchissant un moment.

« Mais, mon colonel, si je vous promettais de ne plus boire de vin de ma vie, qui est-ce qui vous garantirait cette promesse ?

— Ta parole d'honneur ! Je n'ai pas besoin d'autre chose. Je te connais, et je sais que quand tu la donnes, tu n'y manques pas ».

Et comme le condamné baissait encore la tête sans rien dire.

« Eh bien ! Cambronne ? parle, que choisis-tu ?

— Vous êtes trop bon pour moi, mon colonel, répond Cambronne d'un ton grave et pénétré. Merci de votre confiance ! Je l'apprécie plus encore que la grâce que vous m'apportez … Dieu nous entend ».

Et, levant la main :

«

Moi, Cambronne, je jure que jamais de ma vie une goutte de vin ne touchera mes lèvres

… Etes-vous content, mon colonel ?

— Oui, mon ami, lui dit celui-ci, ému et heureux de ce qu'il venait d'entendre. Oui, je suis content de toi. Demain, tu seras libre. Sois un brave soldat, et emploie au service de la patrie la vie qu'elle te rend aujourd'hui ».

Le lendemain, le caporal Cambronne rentra au Corps et reprit son service.

Vingt-cinq ans après, le caporal Cambronne était le général Cambronne. Il a commandé la vieille garde à Waterloo, et déployé un merveilleux courage dans cette retraite héroïque dont nous parlerons.

Rentré dans ses foyers, il vivait dans la retraite, aimé et honoré de tous.

Son ancien colonel, brisé par l'âge et plus encore par les fatigues du service, s'était également retiré dans sa famille. Ayant appris que Cambronne habitait non loin de là, il l'invita à dîner, avec plusieurs vieux frères d'armes. La place d'honneur, à droite du maître de la maison, fut pour l'ancien caporal, condamné à mort.

A table, celui-ci offre à son hôte un verre de vieux vin, très estimé et conservé pour les grandes occasions.

Cambronne regarde son ancien colonel, et avec surprise et vivacité : « Que me présentez-vous là ? lui dit-il. — Mais du vin du Rhin, mon général, et du fameux encore. Il a plus de cent ans. Vous n'en trouverez pas de semblable à Paris ».

Et comme

Cambronne semblait s'irriter de ces paroles « Mais, général, je vous

assure qu'il est excellent. Goûtez plutôt et vous …

— Et ma parole d'honneur ! s'écrie Cambronne, en frappant sur la table. Et Nantes ! et la prison ! et ma grâce obtenue par vous ! et mon serment ! Avez-vous donc oublié tout cela, mon excellent ami ? Pour qui prenez-vous Cambronne ? Depuis ce jour, pas une goutte de vin n'a touché mes lèvres. Je vous l'avais juré et j'ai tenu ma parole ».

Le maître de maison, agréablement surpris et admirant cette énergique fidélité, se garda bien d'insister ; il s'applaudit une fois de plus d'avoir conservé un tel homme à la France.

![]()

IV. CAMBRONNE ET LES JACOBINS - GUERRE A L'ÉTRANGER - FAITS D'ARMES.

Pendant les guerres civiles qui troublèrent une partie de la Bretagne, en 1794, Cambronne prouva qu'il n'aimait guère les orateurs révolutionnaires, c'est-à-dire ceux qui parlaient et n'agissaient pas. La légion nantaise, au reste, fraternisait peu avec les troupes de la Révolution.

Pendant son séjour à La Roche-Bernard, le jeune capitaine s'offrit la curiosité d'aller au club de la ville, avec plusieurs officiers de ses amis, désireux de s'égayer aux dépens des clubistes. Invité à quitter la salle, Cambronne, dissimulant son mécontentement, va d'un pas assuré allumer sa pipe au flambeau qui éclairait le président, vrai président à mortier, observe un historien, car c'était un maître maçon.

Celui-ci se plaint amèrement du capitaine.

Mais Cambronne, plein de mépris pour les Jacobins, au lieu de s'excuser, applique sur la figure du président sans-culotte la plus énergique paire de soufflets qu'il eût jamais reçue. Le président crie à l'assassin, toute la salle se soulève, chaises et bancs sont lancés sur Cambronne et ses amis. Ceux-ci ripostent vigoureusement frappent d'estoc et de taille, expulsent les clubistes, qui se sauvent par les fenêtres et laissent Cambronne maître du champ de bataille. En vain, le Comité révolutionnaire s'assemble-t-il le lendemain ; l'affaire n'eut pas d'autres suites que celle éprouvée par certain garçon, qui, ayant reçu un soufflet, répondit à celui qui demandait si l'affaire avait eu des suites : « Oui, sans doute, elle en eut...., car ma joue fut enflée ».

Le résultat, le plus clair et le plus avantageux, fut pour Cambronne une réputation d'officier énergique et redoutable à ses adversaires, les Jacobins.

A dater de cette époque, le jeune capitaine n'aura plus la douleur de se battre contre ses concitoyens : la guerre civile est terminée pour lui, et son épée est encore vierge du sang français. Seuls, les ennemis de sa patrie connaîtront la vigueur de ses coups. En 1796, Cambronne se trouve sur les bords du Rhin, dans l'armée de Sambre-et-Meuse, capitaine des grenadiers de la 46ème brigade. Puis il passe, toujours guerroyant, en 1798, de Flandre en Suisse. Longue et pénible fut la campagne d'Helvétie, et il n'est pas un combat important où Cambronne ne se soit signalé par son intrépidité.

Ses états de service relatent le fait d'armes suivant à la prise de Zurich.

« A la tête de sa compagnie, le capitaine Cambronne enlève à la baïonnette deux pièces de canon, qui faisaient feu dans la ville contre le bataillon dont il faisait partie ». Il prit sur lui d'exécuter cette manoeuvre, menée avec une telle rapidité qu'il empêcha les canonniers ennemis de faire une seconde décharge avant la fin de l'attaque. « Grenadiers, s'écria-t-il, c'est là qu'il faut frapper ! En avant et à la baïonnette ! ». Une volée de mitraille abat les premiers qui s'élancent ; les autres, animés par leur vaillant capitaine, tombent sur les canonniers russes, les clouent sur leurs batteries, et retournent contre l'ennemi les canons qu'ils viennent de prendre.

Puis, bientôt, les grenadiers chargent de nouveau, mettent les hommes en déroute et font 1 200 prisonniers.

Complète et désastreuse pour le général ennemi, la défaite lui coûta 8 000 hommes tués ou blessés, 5 000 prisonniers, 100 pièces de canon, 15 drapeaux, le trésor, la chancellerie tombés entre les mains des Français, grâce surtout au courage de quelques Corps d'élite, tels que les grenadiers de Cambronne.

Aussi, c'est bien à eux et à leur chef que s'adressait principalement l'ordre du jour de Masséna du 15 vendémiaire an VIII (17 octobre 1799), et Berryer pourra rappeler cette glorieuse journée quand, un jour, il aura la triste mission de défendre le général Cambronne devant le Conseil de guerre composé de ses anciens compagnons d'armes.

Toutes les fois, dira-t-il, qu'une ardeur française vous emporta au fort du péril, au foyer des combats, vous avez rencontré, vous avez admiré le général Cambronne, Soit que dans les rues de Zurich, à la tête d'une seule compagnie de grenadiers, il emporte à l'ennemi plusieurs pièces de canons et 1 200 prisonniers, soit qu'à Paradis, avec 80 hommes, il parvienne à culbuter 3 000 Russes, partout éclatent à la fois et sa bravoure et sa volonté ferme de remplir les ordres de son chef.

En 1801, Cambronne est occupé à combattre les Anglais, qui signent enfin la paix d'Amiens. Mais la guerre éclate de nouveau et les grenadiers sont envoyés au camp de Saint-Omer. Constamment leur capitaine se fait remarquer par son exactitude au service, son énergie et sa bravoure, soit en protégeant les ouvriers des fortifications contre les bombes, soit à diriger leurs travaux sur les péniches qui poursuivent les croisières ennemies.

Le 26 prairial an XII, il est récompensé par la nomination à la Légion d'honneur, et comme pour prouver que cette distinction est bien méritée, à quelques jours de là, on le voit accomplir un nouvel acte de courage.

Un bateau français percé par les boulets anglais était sur le point de couler à fond avec les marins qui le montaient. Se jeter dans un canot avec quelques soldats et aborder le navire en détresse, sous le feu des canons ennemis, est pour Cambronne l'affaire de quelques instants. Malgré sa promptitude, tout a sombré : seul, un matelot se débat encore, quand Cambronne se jette à la mer ; il le ramène sain et sauf à la côte. A la suite de cet acte d'intrépidité, le hardi sauveteur est cité à l'ordre du jour et un mois de solde supplémentaire lui est accordé.

En 1805, notre héros, nommé chef de bataillon, part en campagne contre l'Autriche et la Russie avec Napoléon Ier.

![]()

V. AUSTERLITZ — IÉNA — DRESDE.

La campagne de 1805 est restée célèbre entre toutes celles du premier Empire. Cambronne assiste à la reddition d'Ulm, et, le 2 décembre suivant, il voyait se lever le soleil d'Austerlitz.

Napoléon, au début de la bataille, avait semblé battre en retraite et reculer d'étape en étape, pour mieux choisir son temps et ses positions. Prenant cette marche pour une fuite, les alliés ont entrepris de le poursuivre. Le matin du 2 décembre, le soleil perçant d'épais brouillards éclaire trois armées rangées en bataille. « Soldats ! s'écrie Napoléon, en parcourant au galop de son cheval le front des troupes, il faut finir cette campagne par un coup de tonnerre ! ».

Et le combat s'engage avec fureur de part et d'autre. Le 5ème Corps français, celui de Lannes, dont fait partie Cambronne, soutient vigoureusement le choc de la cavalerie ennemie, puis marche à son tour, appuyé par les cavaliers de Murat, contre la cavalerie russe qui bat en retraite sur Olmütz. Cambronne, à la tête de son bataillon, charge avec furie, quand soudain une balle morte l'atteint à la jambe ; du même coup son cheval est tué par un boulet. L'action devient décisive et meurtrière. Dès 11 heures du matin, la victoire est assurée : drapeaux, bagages, artillerie, tout resta au pouvoir des Français.

Forcée en quelque sorte d'adhérer à la paix de Presbourg, la Prusse ne peut se contenir longtemps : bientôt elle provoque l'empereur et recommence la guerre. Le 13, l'armée française couvrait les hauteurs qui dominent le plateau d'Iéna ; le 14, le combat s'engage, terrible et acharné de chaque côté, pendant six heures, sans résultat décisif, quand Napoléon, craignant d'être surpris par la nuit, fait donner toutes ses troupes du centre. Cambronne était là. On le voit s'élancer au pas de course sous une affreuse pluie de mitraille, qui redouble d'intensité à mesure que s'avancent nos grenadiers, marchant sur des monceaux de cadavres. Enveloppé un instant par la fumée de l'artillerie, décimé par des forces supérieures, le bataillon de Cambronne semble chanceler et prêt de lâcher pied. Son chef voit promptement la gravité de la situation. « En avant ! s'écrie-t-il, suivez-moi, ou j'irai me faire tuer tout seul ! ». Et plaçant son chapeau à la pointe de son épée, il l'agite en signe de ralliement. Ses soldats ont compris l'héroïsme du capitaine. Ils serrent leurs rangs et chargent à la baïonnette les Prussiens, qui tombent ou s'enfuient de toute la vitesse de leurs jambes.

Napoléon, témoin de cet acte d'intrépidité, voulut féliciter lui-même le vaillant Cambronne : « Vous êtes un brave officier, lui dit-il, et je n'oublierai jamais ce que je vous ai vu accomplir ».

Cambronne avait contribué puissamment au succès de la bataille.

C'est ce haut fait d'armes que rappela un jour Berryer : Vous avez admiré le général Cambronne quand, dans les plaines d'Iéna, voulant raffermir contre le danger ses gens qui chancelaient, il s'élance seul sur le plateau, sous un feu effroyable d'artillerie et de mousqueterie et rallie sa troupe par ce froid courage, en faisant éclater, à la fois, et sa bravoure, et sa volonté ferme de remplir les ordres de son chef.

Impossible de suivre Cambronne en plus de vingt combats de cette période guerrière, où partout il se couvre de gloire, non sans de graves dangers.

A Leipzig, pendant que Cambronne, nommé colonel-major, parcourt le front de ses troupes, il est démonté par un boulet et engagé sous son cheval. Mis hors de combat et à peine rétabli, on le voit courir à de nouveaux périls et à de nouvelles gloires. En 1814, dès le début de la campagne, à laquelle il prend part comme général de brigade, Cambronne, à la tête de sa troupe, fait des prodiges de valeur.

Une balle le blesse à la cuisse droite. Il continue de lutter, jusqu'à ce que la perte de son sang l'obligé à tomber à terre. On l'emporte hors du champ de bataille, jusqu'à Troyes, en Champagne. Le voilà donc, ce vaillant, éloigné pour un temps du lieu des combats, où partout il recueillait des lauriers.

Bientôt, à Craonne, la guerre recommence ; Cambronne accourt, à peine remis de sa blessure. Il semble qu'aucune bataille ne puisse être livrée sans lui. Cinquante mille alliés ennemis sont là.

Napoléon les attaque avec 30 000 hommes, la plupart des conscrits, qui soutiennent bravement le choc. Il craint cependant et fait avancer la vieille garde sous les ordres de Cambronne. En cet instant critique, toutes les masses ennemies tombent sur nos grognards (Note : Ce nom fut donné aux grenadiers de la garde par Napoléon). Cambronne est blessé à la cuisse droite et précipité à terre, mais il se relève bientôt pour continuer la lutte. Une balle alors lui traverse le bras gauche. On l'emporte à l'ambulance avec le capitaine Heuillet, dont une balle a pénétré le corps. Le chirurgien s'empresse pour soigner leurs blessures : « Je ne suis pas pressé, major, dit généreusement le général, pansez d'abord le capitaine Heuillet ; il mérite d'être secouru avant moi ».

Belle parole, qui fait l'éloge du capitaine et du général.

Enfin, les alliés avancent toujours vers Paris, leur but suprême. Cambronne, voyant la patrie en danger, ne peut demeurer inactif à l'ambulance : pour elle, il veut donner le reste de son sang. Le général Mortier défend les hauteurs de Montmartre : Cambronne vient se ranger sous ses ordres avec d'intrépides soldats, et le 30 mars, le combat s'engage avec une ardeur, une rage nouvelle de part et d'autre, quand enfin, Cambronne reçoit un coup de feu à la cuisse. Le général lutte encore, à la fois contre la douleur et contre l'ennemi, jusqu'au moment fatal où il faudra signer, le désespoir au coeur, la capitulation de Paris.

La cause de Napoléon était vaincue devant l'Europe ; aux yeux de Cambronne, elle n'en est pas moins glorieuse et respectable.

![]()

VI. A L'ILE D'ELBE.

Au mois d'avril 1814, un homme gisait dans un hôtel de Fontainebleau sur un lit de douleur. Ses traits portaient l'empreinte d'une double souffrance : souffrance physique, car son corps montrait de profondes blessures ; souffrance morale, car ses espérances, ses rêves d'avenir semblaient évanouis. Celui qui en était le but venait d'être précipité du faite de la gloire.

Coeur noble et dévoué, depuis quinze ans, Cambronne vivait et combattait pour son empereur. Cet empereur vient d'être exilé, il veut le suivre à l'étranger. Quitter sa patrie est, cependant, un rude sacrifice pour le guerrier, qui, tant de fois, a versé pour elle son sang ; ne pas se dévouer jusqu'au bout serait plus pénible encore à Cambronne. N'est-ce pas dans l'infortune que se montrent les véritables amis !

Cambronne n'hésite pas :

« On m'a toujours choisi, écrit-il au général Drouot, pour aller au combat, on doit me choisir pour suivre mon souverain. Un refus serait pour moi la plus mortelle injure ».

Napoléon accepte volontiers cette nouvelle marque de dévouement, et pour prouver sa confiance, il nomme son fidèle ami gouverneur du royaume minuscule que l'Europe lui a laissé. Le général est donc chargé de la police, du gouvernement et du service de l'île d'Elbe, dent la garnison comptait 1 600 hommes, tous choisis et dévoués sans limite à leur maître déchu.

Braves coeurs, sur lesquels l'ingratitude, ce vice chéri des hommes, n'avait aucune prise !

Cambronne, cependant, n'a point oublié la France et les êtres qui lui sont chers : sa patrie, sa mère, son souverain, triple amour qui partage sa vie. Exilé volontaire, il continuait de correspondre avec sa mère, s'informant de sa santé ; recevant d'elle des nouvelles du pays, de sa famille, de l'administration de son bien, et songeant aux joies du retour.

Napoléon le connaissait bien et Cambronne avait promis de mettre l'empereur au courant de tout ce qu'il saurait : « ne fût-ce pas même agréable à savoir », disait-il.

Mais le souverain déchu ne pouvait vivre dans les étroites limites du petit territoire qu'on lui avait laissé. Napoléon lisait avec avidité les feuilles publiques qui l'instruisaient de la disposition des esprits en France. Il apprit que le gouvernement des Bourbons n'était pas très populaire, qu'il se heurtait à de graves difficultés, que des partis se formaient et que la guerre civile pouvait éclater à tout moment. D'autre part, il savait que le Congrès de Vienne avait décidé de le transporter à Sainte-Hélène. Son parti fut vite pris.

On connaît les événements des premières semaines de 1815, et comment l'empereur se détermina à faire la conquête de la France, après avoir conquis l'Europe.

Quelques jours avant de quitter l'île d'Elbe, il avertit Cambronne de se tenir prêt et lui dit :

« Où allons-nous, Cambronne ? — Je l'ignore, répond celui-ci, mais partout je vous suivrai en soldat fidèle et dévoué ».

L'embarquement des troupes se fit sous la surveillance du général et de l'empereur, qui, mettant le pied sur le navire, aurait dit comme César : Le sort en est jeté ! La traversée dura trois jours. Pendant ce temps, le souverain détrôné fit signer par Bertrand, Drouot et Cambronne un appel à l'armée française pour l'engager à se rallier à sa cause, puis, une fois signé par les généraux, cet appel fut falsifié par Napoléon qui y inséra des injures au parti royaliste et contre les personnages et partisans de la monarchie qu'il détestait particulièrement. Cette pièce, ainsi modifiée, n'eût pas été signée par ces trois braves et loyaux serviteurs de la France. Leur conduite, et celle de Cambronne notamment, est là pour le prouver. Mais on verra plus tard qu'elle fut le principal grief d'accusation contre Drouot et Cambronne.

![]()

VII. LES CENT JOURS – WATERLOO.

« Cambronne, avait dit l'empereur en débarquant au golfe Juan, je vous confie l'avant-garde de ma plus belle campagne. J'espère que vous ne tirerez pas un seul coup de fusil. Songez que je veux reprendre ma couronne sans verser une seule goutte de sang ».

Ordre qui fut exécuté ponctuellement.

A la tête de son avant-garde, Cambronne, précédant l'armée, commandait des vivres, les payant exactement. Comme il rencontra le Prince de Monaco, il le fit descendre de voiture et le consigna à l'hôtel de la Poste, à Cannes.

L'empereur arrive, et demande au prince où il va : « Je retourne chez moi, dit ce dernier. — Et moi aussi, » reprend Napoléon.

Le rôle du général, dans cette marche vers Paris, et ses fonctions d'intendant lui convenaient peu. « Le général Cambronne, a écrit M. Pons de l'Hérault, était d'un caractère violent, et il y avait à craindre que quelque contrariété n'excitât son emportement naturel ; mais telle fut la force de son dévouement à l'empereur qu'il était devenu d'une douceur extraordinaire ».

Cependant Napoléon n'avançait pas sans de graves inquiétudes. Les populations venaient à lui, les villes ouvraient leurs portes, mais il n'avait vu encore aucune troupe, lorsque près de La Mure, dans l'Isère, Cambronne, toujours à l'avant-garde avec ses 40 grenadiers, rencontre un bataillon envoyé de Grenoble pour fermer le passage.

Cambronne veut parlementer, le chef refuse de l'entendre. Napoléon alors n'hésite pas. Il se présente seul : arrivé à quelques pas, il ouvre sa redingote grise bien connue des vieilles troupes, et s'écrie : « S'il est parmi vous un soldat qui veuille tuer son empereur, il le peut. Me voilà ! ».

Chefs et soldats reculent, et le cri de : Vive l'empereur ! prouve leurs sentiments.

Le succès de Napoléon était dû principalement à son prestige, mais il reposait également sur un mensonge, comme lui-même l'avança un jour.

C'était à Auxerre, en présence de Drouot, de Bertrand et de Cambronne, l'empereur parlait de son audacieuse entreprise.

« J'ai laissé répandre autour de moi que j'étais d'accord avec les puissances : il n'en est rien. Je ne suis d'accord avec personne, pas même avec ceux qu'on accuse de conspirer à Paris pour ma cause. J'ai vu, de l'île d'Elbe, les fautes que l'on commettait, et j'ai résolu d'en profiter. Mon entreprise a toutes les apparences d'un acte d'audace extraordinaire, et elle n'est, en réalité, qu'un acte de raison ».

Ce raisonnement ne pouvait manquer de faire impression sur Cambronne.

Le 7 mars, à Grenoble, l'empereur, qui disposait de 7 000 hommes, en confia 4 000 à son fidèle général pour la formation d'une avant-garde importante, et, comme celui-ci demandait des cartouches : « Vous n'en aurez pas besoin, général, dit Napoléon. Partout, vous ne trouverez que des amis sur votre route ». Ces espérances du souverain ne furent pas déçues.

Dès le lendemain de cet important événement, Napoléon, passant la revue de ses troupes, et montrant Cambronne et les vétérans de la garde du bataillon de l'île d'Elbe : « Voilà les braves, s'écrie-t-il, qui m'ont accompagné dans mon malheur. Ils sont tous mes amis. Ils étaient chers à mon coeur. En les aimant, c'est vous tous, soldats de toute l'armée française, que j'aimais ».

Paroles bien flatteuses pour Cambronne et qui rappelaient son dévouement. Nul ne s'était montré plus attaché à l'empereur. Napoléon ne l'oublia pas plus en actions qu'en paroles, et dès ce moment, lui accorda une gratification de 3 000 francs, bien qu'il comprît que les dettes du coeur ne sont payées que par l'amitié. Il eût voulu également le faire lieutenant-général, mais Cambronne refusa ce grade par modestie, ainsi que le titre de comte. Il accepta cependant la pairie, qui lui fut conférée par décret du 2 juin 1815.

Après la bataille de Ligny, sous Fleurus, le 16 juin, où l'on vit Kellermann, Gérard et Cambronne se couvrir de gloire en battant Blücher et ses Prussiens, Napoléon avait établi son quartier général à Fleurus. Le 17, le général Grouchy, avec deux Corps d'armée, poursuivit les Prussiens que l'on crut alors en fuite. Mais le lendemain, Napoléon se trouve en présence de trois armées ennemies, solidement établies, commandées en chef par lord Wellington, à quatre lieues de Bruxelles.

L'affaire allait être chaude et décider du sort de l'Empire.

Le 18 juin, au lever du jour, les batteries anglaises commencèrent le feu. Après un choc long et terrible, l'infanterie ennemie, vingt fois écrasée et vingt fois reformée en bataille, fut obligée de céder enfin, laissant 12 000 hommes sur le terrain. Wellington versait des larmes de rage. Pour lui, plus d'espoir que dans l'arrivée de la nuit, et déjà ses troupes commençaient à se replier sur Bruxelles, quand, tout à coup, une vive fusillade se fait entendre dans le lointain.

L'armée française croit à l'arrivée du corps de Grouchy, mais c'est l'armée prussienne qui s'avance par Mont-Saint-Jean, laissant une division chargée de tenir Grouchy en respect.

Alors, la fortune change subitement. En vain Napoléon donne des ordres et semble veiller à tout, en vain nos troupes, et Cambronne avec sa garde surtout, font des prodiges de valeur, cavalerie et infanterie françaises sont enveloppées par le nombre et enfoncées. Des bruits de trahison circulent, des régiments entiers quittent leurs postes, tandis que d'autres se font sabrer ; en un instant Wellington a ressaisi la victoire.

Quelques généraux français, comme le maréchal Ney, rapportent certains historiens, se montrèrent au-dessous de leur réputation : hésitants et faisant d'imprudentes manoeuvres, ils jetèrent la défiance dans l'esprit des soldats. L'armée française perdit 25 000 hommes. Les alliés accusèrent 35 000 soldats tués ou blessés.

On raconte que Napoléon, ne voulant pas survivre à sa défaite, essaya de se livrer à un acte de désespoir et fut à la veille d'être pris par l'ennemi.

Laissons ici la parole au général Poret de Morvan. M. Dalibet, ami intime de Cambronne, résume ainsi le récit de ce général, qui comme Cambronne, commandait un régiment de la garde : Les colonnes anglaises s'étendaient avec une promptitude telle que, Cambronne jugea qu'avant quelques instants, l'empereur pouvait être enveloppé, si, par un grand effort, on n'arrêtait l'élan de ses adversaires. Il descend du plateau et court vers Poret de Morvan en lui exprimant, par des paroles énergiques, son étonnement de le voir, l'arme au bras, alors qu'un grand danger les menace. Poret de Morvan répond que l'empereur lui a fait défense d'avancer. « Mais l'empereur ne sait pas, dit Cambronne, qu'ils vont tous nous prendre comme des moutons, lui le premier. Allons et mourons plutôt, que de nous rendre. Tant que nous nous exterminerons les uns les autres, il aura le temps de se sauver ! ». L'ennemi, voyant une colonne nouvelle et formidable s'élancer, dirigea sur elle le feu de son artillerie. Une première décharge ébrécha l'angle droit de cette colonne, qui se retourne sans perdre de temps ; mais, à la seconde décharge, Cambronne est atteint à la tête et tombe. Un sergent anglais le releva et reçut pour récompense la bourse du prisonnier. Le général Poret de Morvan rallia les débris de sa colonne et sauva du désastre quelques-uns de ses grenadiers.

Mais sur cet événement mémorable qui rappelle l'une des circonstances les plus glorieuses de la vie de Cambronne, relisons le récit d'un historien de talent, M. Thiers :

Cambronne, blessé presque mortellement, reste étendu sur le terrain, ne voulant pas que ses soldats quittent leurs rangs pour l'emporter. Le 2ème bataillon du 3ème de grenadiers, demeuré dans le vallon, réduit de 500 à 300 hommes, ayant sous ses pieds ses propres camarades, devant lui des centaines de cavaliers abattus, refuse de mettre bas les armes et s'obstine à combattre. Serrant toujours ses rangs à mesure qu'ils s'éclaircissent, il attend une dernière attaque, et assailli sur ses quatre faces à la fois, fait une décharge terrible qui renverse des centaines de cavaliers.

Furieux, l'ennemi amène de l'artillerie et tire à outrance sur les quatre angles du carré. Les membres de cette forteresse vivante abattus, le carré se resserre, ne présentant plus qu'une forme irrégulière, mais résistante. Il dédouble ses rangs pour occuper plus d'espace, et protéger ainsi les blessés qui ont cherché asile dans son sein.

Chargé encore une fois, il demeure debout, abattant par son feu de nouveaux ennemis. Trop peu nombreux pour rester en carré, il profite d'un répit pour prendre une forme nouvelle, et se réduit à un triangle tourné vers l'ennemi, de manière à sauver, en rétrogradant, tout ce qui s'est réfugié derrière ses baïonnettes. Il est bientôt assailli de nouveau. Ne nous rendons pas ! s'écrient ces braves, qui ne sont plus que 150.

Tous, alors, après avoir tiré une dernière fois, se précipitent sur la cavalerie acharnée à les poursuivre, et, avec leurs baïonnettes, tuent des hommes et des chevaux, jusqu'à ce qu'enfin ils succombent dans ce sublime et dernier effort. Dévouement admirable et que rien ne surpasse dans l'histoire des siècles !

En apprenant que Cambronne était grièvement blessé, Napoléon s'écrie : « Ah ! le brave ! il avait bien dit que la garde mourait et ne se rendait pas ! ».

C'est qu'en effet, la blessure du général paraissait si grave que tous le crurent perdu.

Blessé presque mortellement, poursuit M. Thiers, il reste étendu sur le terrain. Une balle lui avait ouvert le crâne. Le bras droit, le côté droit, la jambe droite étaient marqués de plusieurs coups de sabre ou de mitraille. Un coup de baïonnette lui avait fracassé un doigt de la main. Tout couvert de sang, les vêtements déchirés, il était étendu à demi mort au milieu de ceux qui l'étaient tout à fait, quand, après la bataille, des soldats anglais qui avaient reconnu son grade à son uniforme, l'entourent et le font prisonnier.

![]()

VIII. LE MOT DE CAMBRONNE.

Le vaillant soldat a-t-il ou n'a-t-il pas prononcé, pendant le feu du combat, le mot grossier que tout le monde confiait, et la suite : La garde meurt et ne se rend pas ?

Sans parler des poètes comme Victor Hugo, qui ne sont pas des historiens véridiques et auxquels cette phrase a plu singulièrement, parce qu'elle prêtait à de piquantes amplifications, beaucoup d'historiens de valeur et l'opinion publique elle-même affirment que le mot et la phrase sont de Cambronne ; et de fait, longtemps tous l'ont cru, jusqu'en 1845, époque à laquelle les enfants du général Michel, le capitaine Michel et le baron Michel, s'avisèrent de réclamer pour leur père, héros de Waterloo, la propriété de ces mots : La garde meurt et ne se rend pas. En conséquence, le 11 août 1845, ils envoyèrent par ministère d'huissier au maire de Nantes une sommation pour défendre de graver ces mots sur le monument que cette ville allait élever à Cambronne. Mais les témoignages apportés par eux à l'appui de leur défense furent loin d'être concluants.

Voici le passage où Victor Hugo encadre les paroles, objets du litige. Parlant de la fin du dernier carré de la garde impériale, il ajoute : Quand cette légion ne fut plus qu'une poignée, quand leur drapeau ne fut plus qu'une loque, quand leurs fusils, épuisés de balles, ne furent plus que des bâtons, quand le tas de cadavres fut plus grand que le groupe vivant, il y eut parmi les vainqueurs une sorte de terreur sacrée autour de ces mourants sublimes, et l'artillerie anglaise, reprenant haleine, fit silence. Ce fut une espèce de répit. Les combattants avaient autour d'eux un fourmillement de spectres, des silhouettes d'hommes à cheval, le profil noir des canons, le ciel aperçu entre les roues et les affûts… Ils purent entendre dans l'ombre crépusculaire qu'on chargeait les pièces ; les mèches allumées, pareilles à des yeux de tigres dans la nuit, firent un cercle autour de leurs têtes ; tous les boute-feu des batteries anglaises s'approchèrent des canons ; et, alors, ému, tenant la minute suprême suspendue au-dessus de ces hommes, un général anglais, Colville, selon les uns, Maitland selon les autres, leur crie : « Braves Français, rendez-vous ! ». Cambronne répondit : « Merde ! ». Le lecteur français, voulant être respecté, le plus beau mot peut-être qu'un Français ait jamais dit ne peut lui être répété. Défense de déposer du sublime dans l'histoire. A nos risques et périls, nous enfreignons cette défense ... Au mot de Cambronne, la voix anglaise répondit ; Feu ! Les batteries flamboyèrent, la colline trembla ; de toutes ces bouches d'airain sortit un dernier vomissement de mitraille épouvantable ; une vaste fumée roula, et, quand la fumée se dissipa, il n'y avait plus rien.

Ce reste formidable était anéanti, la garde était morte ….

Inutile, ajoute ici M. de la Nicollière-Teijeiro (archiviste de la ville de Nantes), la beauté de cette description romantique. Mais si l'auteur invoque la défense de déposer du sublime dans l'histoire, il est une défense plus sérieuse et plus juste, celle d'y déposer des contes et des erreurs. Les cinq lettres n'ont jamais été prononcées dans le champ de bataille de Waterloo, ni par Cambronne, ni par aucun autre, et l'honneur de la phrase fameuse revient tout entier au général Michel. Le mot qui fait l'objet du problème est une blague, une blague française, gauloise si l'on veut, qui a pris naissance, le 15 août 1827, pendant la canicule à Paris, sur le boulevard, café des Variétés, et celui qui en est le père s'appelait Genty.

C'est aussi le sentiment de Larousse, avec lequel nous ne nous rencontrons pas souvent. Et M. de la Nicollière ajoute ce renseignement précis :

Le dimanche, 17 janvier 1886, préparant déjà les éléments de cette publication, j'eus l'honneur de voir le général Mellinet, auquel je soumis la question, sachant qu'il avait intimement connu notre compatriote. Il me répéta ce qu'il avait dit à M. de Vieil Castel, qui, dans le VIème volume de ses Mémoires, reproduit ainsi l'opinion du général Mellinet : Cambronne n'était nullement un grossier soldat ; il avait fait de fortes études (chez les Pères de l'Oratoire) et passait pour un latiniste très distingué ! Un jour, lui et moi, nous nous baignions dans la Loire, et je dois dire que je n'ai jamais vu un corps humain plus couturé de blessures : coups de mitraille, coups de feu, coups de lance, coups de sabre, coups de baïonnette. Je lui demandai, tout en nageant près de lui : « Est-il vrai, général, que vous avez répondu m … (merde) ! au général anglais qui vous pressait de déposer les armes ? ». Cambronne me répondit en me tutoyant, comme il en avait l'habitude : « Tu me connais : ce mot-là me ressemble-t-il ? Peux-tu t'imaginer qu'il soit sorti de ma bouche dans un moment aussi solennel ?.... Non, je ne l'ai point dit. Ce qui est vrai, c'est que chaque fois que la proposition de mettre bas les armes nous fut faite, je levai mon sabre en criant de ma voix la plus forte : Grenadiers, en avant ! Mais bientôt je fus blessé, je perdis connaissance et, au bout d'une demi-heure, les grenadiers ne pouvaient plus se porter en avant : ils étaient morts ».

La fille adoptive de Cambronne, Mme Roussin, confirme ces paroles du général Mellinet :

« Cambronne, a écrit M. Victor Roussin, était un homme bien élevé dans toute la force du terme. Jamais il n'eût proféré l'expression ordinaire que Victor Hugo a cru devoir mettre dans sa bouche. Quant à Cambronne, s'il était interrogé à ce sujet, il déclarait ne se souvenir de rien. Cela se conçoit parfaitement, car dans l'animation de la lutte, les paroles étaient peu de chose auprès des actes. Ce qu'il fit alors, ce fut de résister jusqu'à la mort » (Cambronne, par L. Brunschvigg). Ajoutons avec M. Cuvillier-Fleury que nous ne croyons pas que cette parole soit sortie des lèvres du général.

Une sommation militaire faite par les Anglais n'était pas une injure. Le mot qu'on lui prête ressemblait à un outrage. C'était jeter de la boue en échange des balles. C'était répondre en gamin de Paris, non en capitaine. L'action était grande, le mot était gratuitement grossier … C'est à prendre ou à laisser. Victor Hugo l'adopte avec enthousiasme. Nous sommes de ceux qui le repoussent, dans l'histoire et surtout dans l'art, avec dégoût.

Quant aux autres paroles prêtées à Cambronne : La garde meurt et ne se rend pas, nous croyons qu'elles n'ont d'autre origine que les mots prononcés par Napoléon Ier, quand il apprit que le général était tombé et à peu près mort : Ah ! le brave ! il avait bien dit que la garde mourait et ne se rendait pas ! En quelle circonstance Cambronne se serait-il exprimé ainsi ? C'est ce que l'empereur n'a pas précisé. On peut cependant se rapporter au témoignage de l'empereur, qui n'aimait pas à flatter ses généraux. Du moins, nous savons que ces sentiments de fierté et de courage étaient dans le coeur du héros, s'ils ne sont pas sortis de sa bouche.

Le reste importe peu à sa gloire.

![]()

IX. CAMBRONNE PRISONNIER — AU CONSEIL DE GUERRE.

On peut se figurer combien grande fut la joie des Anglais de posséder un prisonnier tel que Cambronne, ce guerrier, dont la réputation de bravoure était connue de tous. Le général avait été dépouillé de tout ce qu'il possédait, même de ses vêtements. Mais il n'avait pas subi les outrages et les cruautés que les soldats de Blücher exerçaient contre nos soldats. D'après Fleury de Chaboulon, qui assista à la bataille de Waterloo, on ne pouvait se montrer plus durs envers les vaincus.

« Les Prussiens, écrit-il, acharnés à notre poursuite, traitaient avec une barbarie sans exemple les malheureux qu'ils pouvaient atteindre. A l'exception de quelques vieux soldats imperturbables, la plupart des autres avaient jeté leurs armes et se trouvaient sans défense. Ils n'en étaient pas moins impitoyablement massacrés. Quatre Prussiens tuèrent de sang-froid un général après lui avoir arraché ses armes. Un autre général, dont le nom n'est pas non plus présent à ma mémoire, se rendit à un officier, et cet officier eut la lâcheté encore plus que la barbarie de lui passer son sabre au travers du corps. Un colonel, pour ne pas tomber entre leurs mains, se brûla la cervelle. Un officier de cuirassiers, les voyant arriver, dit : " Ils n'auront ni mon cheval, ni moi. D'un coup de pistolet, il renverse son cheval ; de l'autre, il se tue " ».

Cambronne, se voyant prisonnier des Anglais plus humains, ne fut pas tenté de s'arracher la vie. Mais mille actes de désespoirs héroïques accompagnèrent, hélas ! cette fatale journée.

Si les soldats anglais furent moins cruels sur le champ de bataille, ils ne le furent que trop sur les pontons, où nos pauvres soldats étaient emprisonnés. Napoléon, dans sa proclamation d'Avesnes, le 14 juin 1815, avait rappelé le pénible souvenir de ces maisons flottantes : « Que ceux d'entre vous qui ont été prisonniers des Anglais vous fassent le récit de leurs pontons et des maux affreux qu'ils y ont soufferts ! ».

Cambronne y demeura peu de temps, et fut envoyé dans les prisons d'Ashburton, où il devait rester six mois.

Cependant l'abdication définitive de l'empereur Napoléon avait délivré le général de son serment de fidélité, et comme il ne pouvait laisser son épée inactive, le 20 juillet 1815, il écrit à Louis XVIII pour demander du service et promettre de lui demeurer fidèle. Malheureusement, le roi, poussé par d'imprudents conseils, venait de signer une ordonnance (24 juillet), qui renvoyait devant les Conseils de guerre les généraux et officiers qui avaient trahi la France et le gouvernement à main armée, ou qui, par violence, s'étaient emparés du pouvoir. Cambronne y était désigné, en compagnie de Drouot, de Labédoyère et du maréchal Ney. A cette nouvelle, Cambronne ne fut point ému, il s'attendait à tout de l'ingratitude des hommes qui entouraient le trône. Il écrit donc simplement au ministre de la Guerre pour annoncer son retour et se mettre à la disposition de la justice. C'est bien le langage et les sentiments d'un coeur calme et d'une conscience à l'aise. Partout et toujours, le loyal soldat a fait son devoir généreusement et sans s'inquiéter des conséquences qui pouvaient résulter, comptant plutôt sur la justice de Dieu que sur celle des hommes.

Fidèle à sa parole, dès qu'il peut quitter l'Angleterre, le général arrive en France, le 17 décembre, et se livre aux autorités chargées de l'arrêter. On l'enferme à la prison de l'Abbaye, avec plusieurs autres officiers supérieurs.

Satisfaire le plus promptement possible à la justice de son pays ; donner son sang à la France ou sortir de prison avec son honneur réparé et la tête haute, tel était le désir de Cambronne en se constituant prisonnier. Mais l'instruction de l'affaire et l'examen du dossier avançaient lentement.

Le général, néanmoins, préparait sa défense. Il avait pour avocat un jeune homme, dont la parole brillante, éloquente et serrée allait illustrer le barreau de France en ce siècle : c'est Berryer.

Sur ses conseils, Cambronne fait appel à la reconnaissance de tous ceux auxquels il a rendu de signalés services, ayant soin de les choisir surtout parmi les partisans de la monarchie des Bourbons.

Après quatre interrogatoires, le 16 avril, le vieux guerrier comparut devant le premier Conseil de guerre de la première division militaire de la Seine.

Le plus beau rôle, assurément, n'était pas du côté des accusateurs. Aussi, les juges militaires paraissaient peu fiers de leur mission, et le roi lui-même, s'il n'eût été entouré de conseillers perfides tels que Fouché et Talleyrand, eût volontiers rendu la liberté au glorieux soldat. Louis XVIII pouvait croire que l'exécution de Ney, de La Bédoyère et de Mouton-Duvernet, qui venait d'avoir lieu, ne serait pas un titre d'honneur pour son règne.

Longue et pénible avait été la composition du Conseil de guerre. M. de Foissac-Latour, maréchal de camp, choisi comme président, et plusieurs autres officiers, protestèrent, mais en vain, contre leur nomination de juges militaires.

« On sait combien, dit M. Brunschvigg, sont émouvants d'habitude les débats devant un Conseil de guerre, où l'appareil imposant de la justice ordinaire emprunte un caractère plus solennel encore à l'uniforme des juges militaires, surtout quand c'est un officier supérieur qui est l'objet de l'accusation. Mais ce n'était pas seulement un vulgaire sentiment de curiosité qui avait attiré dans la salle d'audience une foule considérable, c'était un mouvement d'inexprimable sympathie pour celui qui, dans des jours de deuil et de découragement, avait incarné, en quelque sorte, en sa personne, l'âme de la Grande Armée.

Il n'avait, d'ailleurs, qu'à paraître pour que sa présence pût conquérir la sympathie des juges et des auditeurs.

Auprès de lui est assis son avocat, jeune homme de vingt-cinq ans, qui, jusqu'à présent, n'a fait qu'assister son père dans la défense du maréchal Ney et plaider pour le général Debelle, mais que l'acquittement de Cambronne va mettre en relief et qui, à partir de cette date, étonnera le monde par la merveilleuse puissance de son talent, la noblesse de ses sentiments et la loyauté de son caractère ».

A toutes les questions du président, pleines, du reste, de modération, l'accusé répondait avec calme et avec une franchise toute militaire. Ses amis tremblaient à chaque demande du maréchal-président, mais aussitôt ils se trouvaient rassurés par les réponses loyales de Cambronne, allant parfois jusqu'à la témérité.

On fit un crime au général de l'appel aux armes du 1er mars 1815, signé par lui et rempli d'injures au roi et à son gouvernement, mais il ne fut pas difficile de prouver que cette pièce avait été falsifiée par Napoléon après sa signature par les généraux Drouot, Bertrand et Cambronne.

La défense s'appuyait tout entière sur le traité du 11 avril 1814, qui, donnant à l'empereur la souveraineté de l'île d'Elbe, avec le titre de souverain, lui laissait le droit d'emmener 400 soldats. Du moment que Cambronne faisait partie de cette troupe légalement choisie, il était devenu sujet du souverain de l'île d'Elbe, auquel il avait prêté serment et auquel il devait obéir. Ainsi, l'obéissance légitime à son empereur empêchait que le général pût prêter serment de fidélité au roi, car on ne peut servir deux maîtres à la fois.

Obéir à son souverain était donc le seul crime de l'accusé.

La même thèse, présentée par Drouot, avait été accueillie favorablement ; il devait en être de même pour Cambronne.

Citer ici de longs extraits de la remarquable plaidoirie de Berryer serait assurément agréable pour nous, mais il faut nous borner. Après délibération du jury, aux questions suivantes : Cambronne est-il coupable :

1° D'avoir trahi le roi avant le 23 mars 1815 ?

2° D'avoir attaqué à main armée le gouvernement légitime des Français ?

3° D'avoir usurpé le pouvoir par violence ?

Il est répondu : NON, l'accusé n'est pas coupable !

En conséquence, Cambronne est mis en liberté.

Un an bientôt s'était écoulé depuis Waterloo.

Reconnaissant du service que lui avait rendu Berryer, le général lui offrit des honoraires considérables, mais, toujours désintéressé, le grand avocat n'accepta que le portrait de Cambronne, trouvant que c'était assez pour sa récompense d'avoir défendu cette belle cause. En présence de plusieurs témoins, il demanda seulement au vaillant guerrier de promettre sur l'honneur que dans aucune circonstance il ne fit rien contre le roi, et se tint, au contraire, toujours prêt à le servir.

« Je vous le promets, répondit le général. Je sais trop bien que par suite de ma soumission et de mes serments, ma vie appartient au roi et à ma patrie ».

![]()

X. VIE RETIRÉE ET DÉSINTÉRESSEMENT MARIAGE DE CAMBRONNE.

Cambronne était libre, enfin, après avoir été près d'une année prisonnier des ennemis de la France et prisonnier des Français. Il n'en demeura pas moins suspect et surveillé par la haute police pendant plusieurs années, ce qui ne contribua pas peu à rendre son existence amère.

Un autre sujet de peine fut que le général était privé du traitement de maréchal de camp auquel il avait droit, et laissé dans un état de détresse dont vingt-cinq années de longs services auraient dû le garantir.

L'un de ses parents, dans une réclamation en sa faveur, adressée au ministre de la Guerre, exposait ainsi les raisons de sa demande de traitement :

« Le général Cambronne est né avec de la fortune, mais il avait perdu son père peu de temps avant la Révolution, et cette Révolution a enlevé à sa mère la presque totalité de ses biens. Réduite à vivre dans une petite campagne qui lui est restée à une lieue de Nantes, c'est là qu'elle a maintenant à sa charge un fils qui devrait aujourd'hui lui apporter du secours. Mais le général Cambronne, qui croyait trouver une existence assurée dans ses longs services, a toujours sacrifié aux biens de ses subordonnés les profits qui auraient pu lui donner des ressources pour l'avenir ».

A son retour d'Espagne, tous les soldats de son régiment manquaient de capotes. Il épuisa toutes ses ressources particulières pour leur en donner à ses frais. Les divers ministres de la Guerre qui s'étaient succédé demeurèrent également sourds aux réclamations de Cambronne et de ses amis ; ce fut une véritable honte de laisser ce glorieux serviteur de la France dans un état voisin de l'indigence.

Le général était dans sa cinquantième année, quand il se décida à contracter mariage, en s'unissant, au mois de mai 1820, à une femme, veuve deux fois et voisine de sa mère, Mary Osburn, veuve Sword, née en Angleterre dans la religion protestante.

Cambronne signa son acte de mariage de son titre de baron, que le roi avait confirmé par un décret du 17 décembre 1819. Quand, au mois de février suivant, le tribunal civil de Nantes se réunit pour recevoir son serment, le duc de Berry venait d'être assassiné par Louvel. Le procureur du roi rappela ce fait douloureux, invitant le général à jurer de défendre et de venger ce sang auguste. Cambronne prononça le serment prescrit, puis ajouta de lui-même ces paroles : Mon honneur et mes devoirs en sont garants. Puis il partit avec sa femme pour Lille, où il venait d'être nommé au commandement de la première subdivision de la 16ème division militaire, non loin de la frontière et de ce champ de bataille de Waterloo où il s'était illustré. Un an plus tard, Cambronne apprenait que par testament, Napoléon, qui venait de mourir à Sainte-Hélène, s'était souvenu de lui, lui léguant 100 000 francs. Un codicille rappelait également le nom de Cambronne. Sur la liste civile d'Italie, où le défunt empereur disposait de deux millions, 50 000 francs étaient laissés au général.

Ces preuves d'affection de la part de son ancien souverain durent toucher profondément le général et lui donner peut-être le regret d'avoir consenti à servir la Restauration. Quoi qu'il en soit, sa fidélité fut acquise définitivement au roi, et aucune tentative ne put le détourner de son devoir.

Cambronne continua donc de servir Louis XVIII comme il avait servi Napoléon, avec la même loyauté et un égal dévouement, jusqu'à l'époque où il demanda sa mise à la retraite, ce qu'il obtint le 2 octobre 1822, avec une pension de 4 000 francs. Les habitants de la côte Saint-Sébastien le virent s'installer dans le pays, près de sa vieille mère qui vivait encore. Plus que jamais, il eut pour elle de délicates attentions et la plus vive tendresse, s'occupant de la soigner au moment où de graves infirmités allaient la mener au tombeau. La mort vint, en effet, pour Mme Cambronne. Sa belle-fille, bien que protestante, eut soin de faire venir le prêtre et de la préparer à recevoir les sacrements.

Le général et sa femme, n'ayant point d'enfant, adoptèrent une fille qui plus tard devait épouser M. Victor Roussin, avocat de Nantes.

![]()

XI. MORT D'UN HÉROS.

On sait que Cambronne, retiré de la vie publique, tint à rester en dehors du mouvement politique de la monarchie. Celle-ci ne voulut pas mériter devant la postérité le reproche d'ingratitude qu'elle avait pu encourir. Napoléon ayant donné au général la croix de grand-officier de la Légion d'honneur, en 1831, le roi confirma cet acte. Bien plus, cinq ans après, Louis-Philippe ordonna de graver le nom de Cambronne sur l'Arc-de-Triomphe de l'Étoile, et envoya au héros deux exemplaires de la Médaille frappée à l'occasion de l'inauguration de ce monument, en lui disant :

« Le souvenir d'une grande époque vous était dû. Il vous rappellera à la fois de glorieux événements et la part illustre que vous y avez prise ».

Le vieux soldat était donc en paix avec le souverain de la France, il pouvait quitter ce monde quand il aurait recouvré la paix avec Dieu.

C'est ce qui arriva en 1842. L'hiver avait ravivé les douleurs causées par ses nombreuses blessures. Ce vieux débris d'illustres combats était courbé sous le poids des ans et des infirmités. Obligé de garder le lit pendant le mois de janvier de cette année, il comprit que Dieu allait l'appeler à lui. Aussitôt, il fit prier M. le curé de Saint-Sébastien avec lequel il était très lié, et qui le voyait souvent, de venir le trouver. Cambronne avait besoin de son ministère : le prêtre répondit volontiers à son désir, visita plusieurs fois son auguste paroissien et put recevoir à loisir les communications confidentielles de sa conscience. Il fut même grandement édifié des pieux sentiments que manifesta à diverses reprises le vaillant général.

Abattu par le mal, assoupi bientôt dans une longue léthargie, Cambronne se ranimait de temps à autre et recouvrait sa présence d'esprit quand le prêtre lui adressait des paroles de consolation et d'encouragement. On ne pouvait sans attendrissement voir le vieux soldat joindre les mains et s'unir aux prières que faisaient pour lui les assistants ; surtout on était saisi d'émotion quand on le vit prendre le crucifix et le coller sur ses lèvres. La foi de son enfance et de sa jeunesse réapparaissait vive et agissante. Comme le prêtre rappelait à son souvenir les souffrances du Sauveur en sa Passion, le pieux malade crut devoir faire une profession publique de la foi qu'il n'avait jamais perdue, en prononçant le plus haut que ses forces le lui permettaient, ces courtes mais énergiques paroles : Certum est. Puis, ayant remarqué que sa chambre ne contenait point de crucifix, il pria une personne présente de lui en procurer un, et comme celle-ci le lui offrait au bout de quelques instants, il le baisa avec un grand amour, en disant : Je ne suis pas digne de le porter, placez-le sur la cheminée, c'est là qu'il doit apparaître et que je veux le regarder souvent. On l'entendit ensuite remercier Mme Cambronne de lui avoir procuré, malgré la différence de ses croyances religieuses, les secours du culte catholique, et tous ceux qui eurent le bonheur d'approcher le lit de l'illustre mourant ont pu admirer la vivacité de sa foi.

Ainsi tombent nos soldats chrétiens, vaillants devant la mort comme pendant la vie : ainsi s'est éteint le brave Cambronne. Ce dernier trait ne devait pas manquer pour achever en lui le type du héros français.

(La Caillère. A. BARAUD).

Note : Voici ce que dit H. Métivier : « Né à Nantes, le 26 décembre 1770, d’une famille de modeste bourgeoisie. Cambronne adopta avec une chaude conviction les idées révolutionnaires. Engagé volontaire le 27 juillet 1792, il fit, comme grenadier, campagne à l’armée du Nord, puis, comme sergent à l’armée de l'Ouest, où, le 20 juin 1793, il reprenait aux Vendéens un caisson abandonné par les républicains. En peu de mois il devint sergent-major, sous lieutenant, lieutenant, puis capitaine en 1795. Il combattit à Quiberon. Après la pacification de la Vendée, il fit la campagne de 1799. A Zurich, il enleva à la baïonnette deux canons à l’ennemi. Il commandait la compagnie à laquelle appartenait la Tour d'Auvergne ; à la mort de celui-ci, ses soldats voulurent lui décerner le titre de " premier grenadier de France " ; il eut la modestie de refuser cet honneur. A la paix, son régiment fit partie de l'armée réunie autour de Boulogne pour une descente en Angleterre. Chef de bataillon en 1805, il combattit à Austerlitz et à Iéna. Il fut alors envoyé en Espagne où il passa deux années pénibles. Rappelé à l'armée d'Allemagne (1809), il se vit conférer le titre de baron de l'Empire (1810). Promu lieutenant-colonel, il re tourna en Espagne. De retour en Allemagne en 1813, il devint général-major (général de brigade) à la bataille de Hanau. Pendant la campagne de France, il reçut six blessures, à Bar-s/-Aube, à Craonne et sous Paris. Napoléon, partant pour l'île d'Elbe, confia le commandement de sa garde à Cambronne. Au débarquement dans le golfe Juan, il était à l’avant-garde. De retour à Paris, il refusa le grade de lieutenant-général, mais fut nommé comte de l'Empire et pair de France. A Waterloo, son régiment faisait partie du fameux carré. Sommé de se rendre, Cambronne fit une réponse brève et énergique [Note : Cambronne n’a jamais prononcé la phrase fameuse : " La garde meurt et ne se rend pas "]. Blessé à la tête, il fut relevé après la bataille et envoyé prisonnier en Angleterre. De là, après la chute de l'Empire, Cambronne écrivit à Louis XVIII le priant de recevoir sa soumission. Cependant il fut porté sur la liste de proscription. Aussitôt guéri, il vint se constituer prisonnier. Le conseil de guerre l’acquitta. Il se retira à Nantes (1816). Le roi lui rendit son grade en 1818, et ses titres en 1820. Cambronne prit sa retraite en 1822, et se retira à Nantes où il mourut le 29 janvier 1842 ».

© Copyright - Tous droits réservés.