|

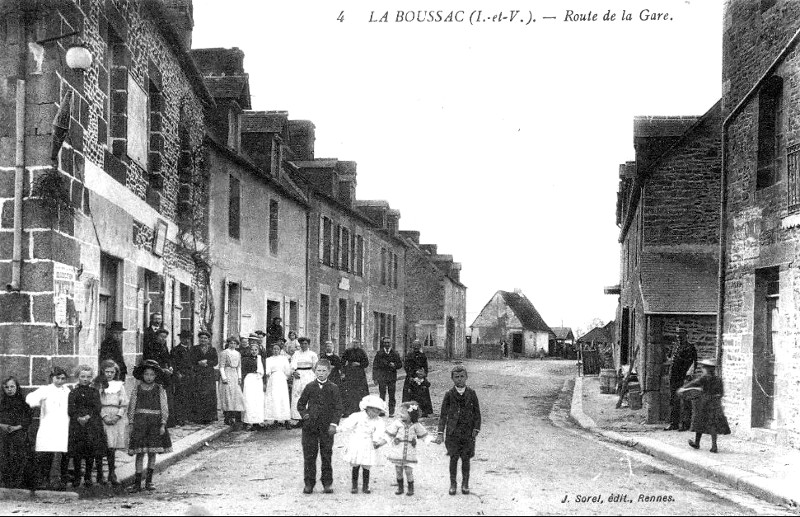

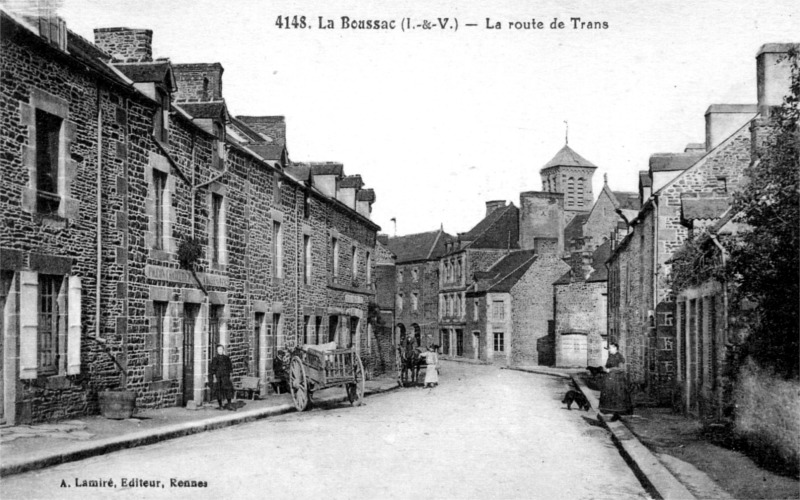

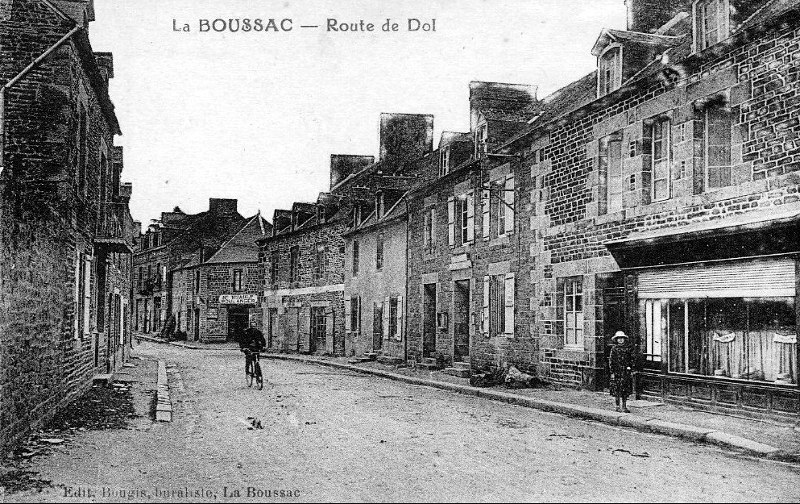

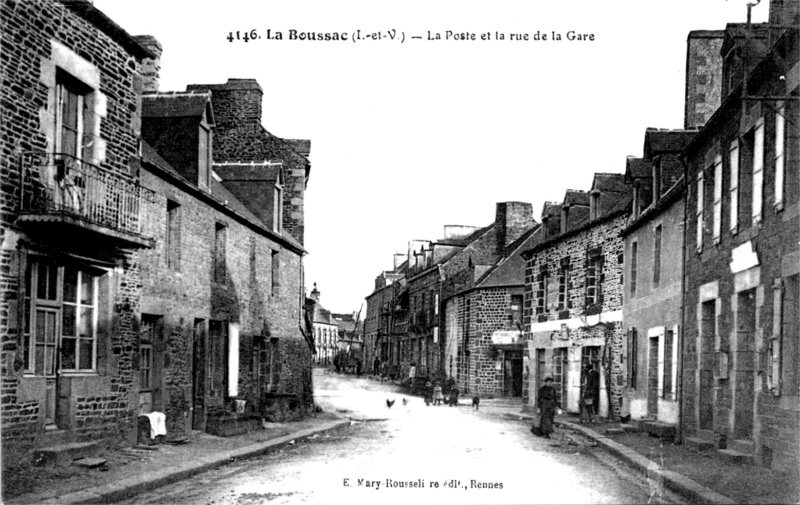

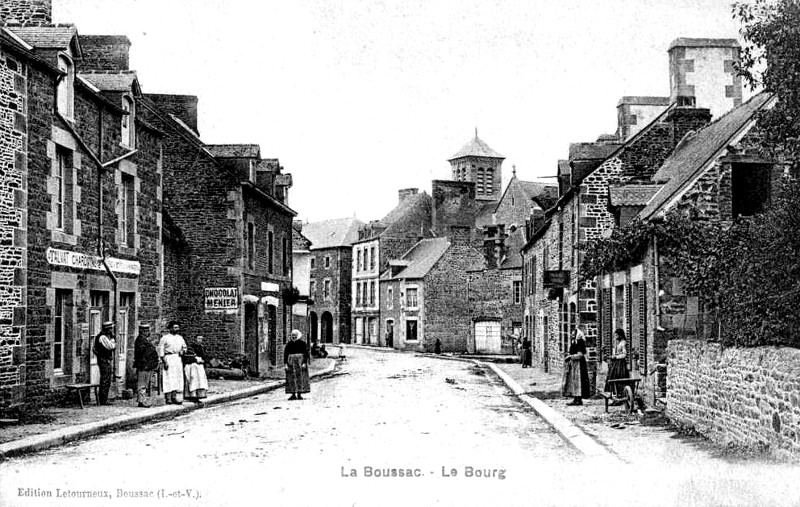

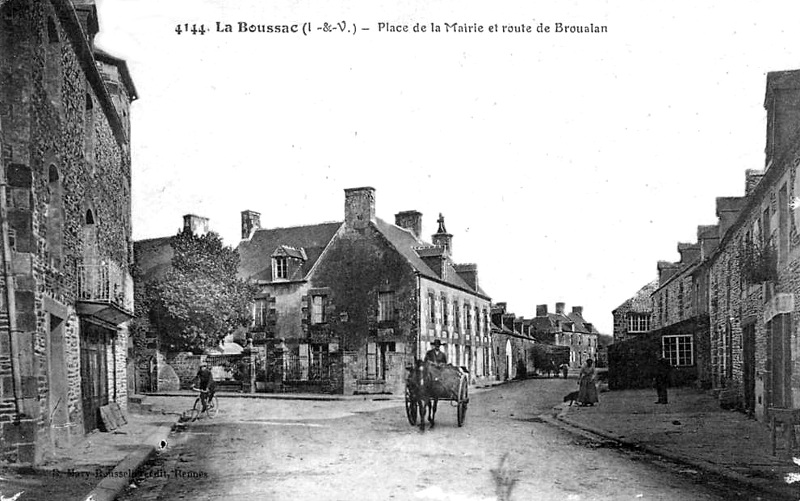

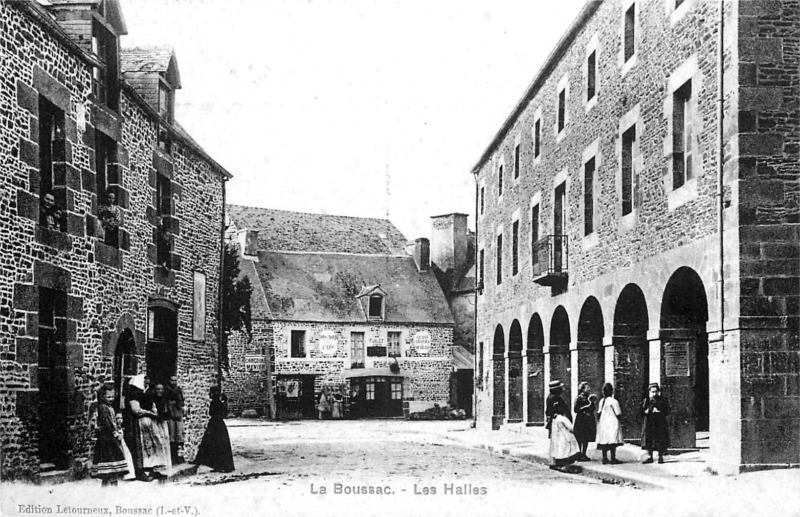

Bienvenue chez les Boussacquais |

LA BOUSSAC |

Retour page d'accueil Retour Canton de Pleine-Fougères

La commune de

La Boussac ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de LA BOUSSAC

La Boussac est composée du suffixe gallo-romain "ac".

La Boussac est mentionnée au XIIème siècle sous le nom de La Bocac (en 1137), de Laboyse, puis de La Bochac (en 1200). La Boussac est certainement un démembrement de la paroisse d'Epiniac.La paroisse dépendait jadis de l'ancien évêché de Dol.

Le Pouillé de Rennes précise que dès le commencement du XIIème siècle, les Bénédictins de l'abbaye de Saint-Florent de Saumur possédaient l'église de La Boussac ; c'est ce que nous apprend l'acte de confirmation que leur en donna Baudry, archevêque de Dol, en 1123. De son côté, le pape Innocent II confirma en 1142 l'abbaye de Saint-Florent dans la possession de l'église de La Boussac et de ses dépendances, « ecclesiam de Laboceio cum pertinenciis suis » ; et l'un de ses successeurs, Urbain III, fit la même chose en 1186. Dans le siècle suivant, Jean, doyen de Dol, témoigna en 1260 que Jean Chomer, Pierre et Guillaume, ses fils, donnaient en pure aumône aux moines de Saint-Florent tous leurs droits sur les dîmes de La Boussac : « Deo et Sancto Florentio Salmurensi omne jus et quidquid juris, proprietatis et possessionis habebant et habere poterant in decimis parochie de la Bochac » (Archives départementales de Maine-et-Loire). Les moines de Saint-Florent fondèrent en La Boussac le prieuré du Brégain, et en 1679 ils levaient dans cette paroisse les deux tiers des grosses dîmes et la moitié des menues dîmes. Mais non loin de La Boussac fut aussi fondée en 1137 l'abbaye cistercienne de la Vieuville, en Epiniac ; le jour même de la bénédiction de ce nouveau monastère, Hervé Taun se donna en personne aux religieux, en même temps qu'il leur abandonnait sa terre en La Boussac : « Seipsum cum terra sua quam habebat in parrochia de Labozac Deo obtulit in elemosina ». Un peu plus tard, vers 1160, Jean, évêque de Dol, confirma aux moines de la Vieuville la donation que leur avait faite la soeur de Geffroy Cortepie, femme de Geffroy l'Epine, de la petite dîme de Launay, en La Boussac, « parvam decimam in Alneto in parochia de la Bochac » (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 576, 785). Enfin, dans le siècle suivant, un seigneur du pays, Gervais de Balderon, donna aux mêmes religieux ce qu'il possédait de dîme en La Boussac, et en 1358 Guillaume d'Aubigné leur abandonna son manoir de la Ville-Alent. Aussi en 1692 les Cisterciens de la Vieuville possédaient-ils en la paroisse de La Boussac la métairie et le fief de la Ville-Alent, et les dîmes des traits du Chesnay, de la Motte, de la Villeaume, de Conulay, de la Corheraye et de Pré-Chastel. Une troisième congrégation religieuse, celle des chanoines réguliers, avait encore des droits sur les dîmes de La Boussac. Lorsque le seigneur de Landal fonda, en effet, le prieuré de ce nom, qu'il donna à l'abbaye de Rillé, il le dota du tiers de la grande dîme de La Boussac, « terciam partem magne decimœ in parochia de Labochac », sauf la septième partie de ce tiers de dîme due aux moines du Brégain (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 1140). Enfin, le prieur bénédictin de l'Abbaye-sous-Dol, dépendant comme celui du Brégain de l'abbaye de Saint-Florent de Saumur, prétendait avoir originairement le droit de présenter le recteur de La Boussac ; mais en réalité ce fut jusqu'en 1789 l'abbé de Saint-Florent qui nomma lui-même ce recteur. La paroisse de La Boussac a perdu de son importance de nos jours, par suite de l'érection de Broualan en paroisse en 1853 (Pouillé de Rennes).

Les moines bénédictins de Saint-Florent de Saumur exercent sur le territoire de Boussac une grande influence grâce au prieuré du Brégain. La communauté cistercienne d'Epinac, dont l'abbaye de Vieuxville est fondée en 1137, possède également plusieurs dîmes. En 1606, le roi Henri IV fait don du prieuré aux Jésuites. La loi du 2 avril 1887 démembre le territoire de La Boussac et crée la commune de Broualan.

L'histoire de la commune de La Boussac est celle du château de Landal, édifié vers la fin du XIème siècle. Hamon de Montsorel y commande en 1100. Les ducs bretons y entretiennent une garnison avec un capitaine. Parmi ceux-ci, on cite Jean de Parthenay, seigneur de Parigné, et Jean Pepin, seigneur de la Bruière, son lieutenant, qui succombent en 1488, à la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier. La seigneurie de Landal s'étendait jadis sur seize paroisses, et dépendait elle-même des évêques de Dol et du comté de Combourg. L'auditoire des seigneurs de Landal était situé jadis au bourg de La Boussac, et près de lui une potence. La seigneurie de la Claye était une châtellenie et jouissait d'un droit de haute justice : ses fourches patibulaires à trois piliers se dressaient sur les collines appelées les Tertres de la Claye.

On rencontre les appellations suivantes : La Bocac (en 1123), Labozac (en 1137), ecclesia de Laboceio (en 1142), ecclesia de Boceyo (en 1186), La Bochac (en 1212 et 1260), La Boczac (au XIVème siècle).

Note 1 : fondations pour les pauvres de La Boussac : l'une de 60 livres de rente faite en 1614 par Louise de Maure, dame de Landal, pour distribuer en vêtements chaque année ; l'autre faite en 1727 par Jean Ruault, recteur de La Boussac, pour distribution de toile faite la veille de Noël à douze pauvres honteux. Ces deux fondations étaient estimées 79 livres 5 sols en 1770 (Pouillé de Rennes).

Note 2 : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de La Boussac : Geffroy Guial (présenté par l'abbé de Saint-Florent, il fut pourvu en 1236 par Clément, évêque de Dol). Philippe Lager (décédé vers 1426). Guillaume Boutavant (1439). Bertrand Moutart (présenté par l'abbé de Saint-Florent en 1485, il fut agréé par l'évêque). Jean de Listré (décédé vers 1527). Guillaume de Listré (neveu du précédent, il lui succéda en 1527 ; décédé en 1547. Ces deux recteurs devaient appartenir à la famille des seigneurs de Listré, en Combourg). Amaury de la Forest (1560-1582). N... Halvane (1582-1609). Charles Hubert (il semble avoir été le premier recteur résidant ; en 1609 ; il résigna en 1613). Vincent Charnacé (pourvu en 1613, il résigna en 1627). Louis Charnacé (neveu du précédent, il fut nommé en 1627 ; décédé en 1667 et inhumé dans son église le 16 janvier ; il légua à la fabrique 600 livres pour fonder le catéchisme). Joseph Sault (il fut pourvu en 1667 ; décédé en 1668 et inhumé dans son église le 23 septembre). Thomas Ganguelin (nommé en 1668, eut à repousser les prétentions à la cure de Jean Denoual ; il mourut ou partit en 1671). Jean-Baptiste Arnoux (docteur ès-lois, originaire d'Aix en Provence, il prit possession en septembre 1671 ; décédé subitement et inhumé dans l'église le 30 septembre 1675). Louis d'Aubeterre (1675-1683, il ne résidait point à La Boussac). Pierre Ollivier (il prit possession le 12 février 1683 ; il fit en 1698 enregistrer ses armoiries : d'azur à la croix dentelée d'argent ; décédé en 1706 et inhumé le 25 mars dans son église). Jean Ruault (nommé en 1706, il résigna en 1727 en faveur du suivant ; décédé âgé de soixante-huit ans et inhumé le 26 avril 1728 dans l'église. Il légua, par testament du 21 janvier 1727, 500 livres et un pré nommé le Pré-Pigeard, pour fonder une distribution de toile à douze pauvres honteux chaque année). Charles Ruault (prêtre de Miniac et neveu du précédent, il eut beaucoup de peine à se faire pourvoir ; il fallut un arrêt du Parlement de Bretagne en sa faveur pour le faire accepter ; à Rome comme à Dol, on refusait de l'instituer ; ce fut l'archevêque de Tours qui le pourvut, et il put prendre possession le 12 octobre 1727 et se maintenir. Il fit faire en 1734 une mission par treize Capucins, et permuta en 1741 avec le suivant, recteur de Saint-Léger). Guillaume-François Boullault (cousin du précédent, il lui succéda le 4 janvier 1741 et prit possession le 18 de ce mois ; décédé âgé de cinquante-sept ans et inhumé dans le cimetière le 20 janvier 1763). Maurice Hérisson (prêtre de Saint-Pierre de Plesguen et vicaire à Saint-Marcan, présenté par l'abbé de Saint-Florent le 27 janvier 1763, il fut pourvu le 2 mars et prit possession le 17 de ce mois ; décédé âgé de soixante-huit ans et inhumé dans l'église le 3 avril 1782). François-Etienne Simon (né à Vildé-la-Marine en 1742, vicaire à Saint-Coulomb, il fut nommé par l'abbé de Saint-Florent le 13 avril 1782, pourvu le 25 de ce mois et installé le 14 mai suivant. Elu député aux Etats-Généraux de Versailles, il siégea à l'Assemblée Nationale en 1790 et 1791. Ayant refusé le serment à la Constitution, il s'exila et ne rentra en France qu'en 1801 ; décédé en 1806, à Dol, après avoir fondé à l'hôpital de cette ville un lit pour les paroisses de La Boussac et de Hirel). Thomas-Gilles-René Forget (1803, décédé en 1814). N... Corvaisier (1814-1819). François-Julien Poupart (1819, décédé en 1826). François Gourdon (1826-1857). Pierre Fougeray (à partir de 1857), ....

Voir

![]() " Quelques

anciens faits divers de la paroisse de La Boussac

".

" Quelques

anciens faits divers de la paroisse de La Boussac

".

Voir

![]() " Le

cahier de doléances de La Boussac en 1789

".

" Le

cahier de doléances de La Boussac en 1789

".

![]()

PATRIMOINE de LA BOUSSAC

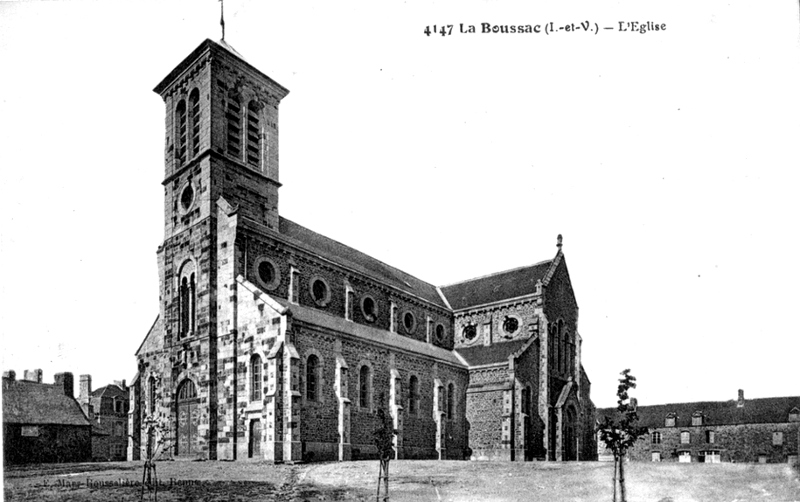

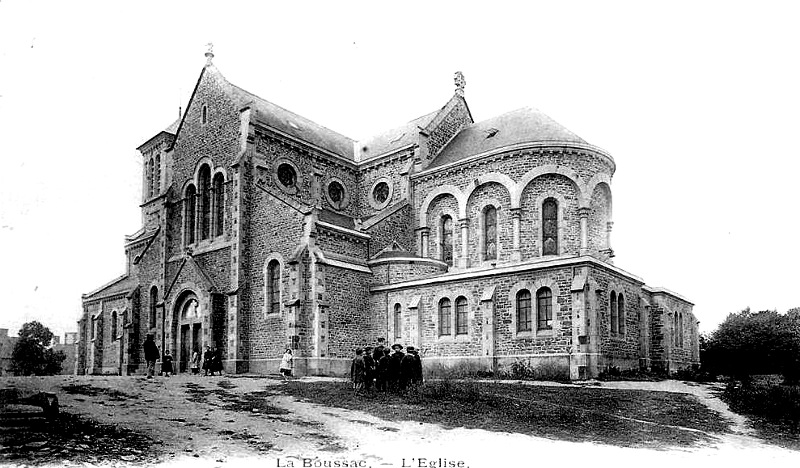

![]() l'église

Saint-Pierre (XIXème siècle), oeuvre de l'architecte Alfred Louis Frangeul.

Dédiée à saint Pierre dès 1186, « ecclesia Sancti Petri de Boceyo »,

l'église de La Boussac n'offre plus rien rappelant l'antique architecture

du XIIème siècle. C'est une simple croix qui date des deux derniers siècles,

— sauf le chevet droit, qui pourrait bien remonter à la fin du XVIème et

qui fut garni en 1720 d'un retable coûtant 630 livres ; — le vieux clocher

établi au milieu de l'église, probablement sur une base romane, fut démoli

en 1650 ; la chapelle méridionale porte la date de 1652 ; la nef fut

agrandie et restaurée de 1731 à 1766, aux frais des paroissiens ; le

choeur et le chanceau furent reconstruits en 1773, en exécution d'une

sentence du Présidial de Rennes du 16 juin 1772, aux frais des gros décimateurs

(nota : ils étaient alors au nombre de cinq : l'abbé de la Vieuville, le

prieur du Brégain, le général de la paroisse, le recteur et le prieur de

Landal) ; la dépense monta à 6.166 livres, non compris les peintures du

lambris ; la bénédiction en fut faite le 22 mars 1774 par l'archidiacre de

Dol ; enfin, la tour fut élevée en 1788 au bas de l'église, et la

chapelle Nord semble également moderne (Notice ms. par M. Ad. Charil des

Masures). L'église de La Boussac fut polluée pendant les guerres de la

Ligue par Jean Bouttier, seigneur de la Herbedaye ; Charles d'Espinay, évêque

de Dol, vint lui-même la réconcilier le 1er décembre 1584. En 1696, le

sire de Combourg se fit maintenir dans ses droits de seigneur supérieur de

l'église de La Boussac ; mais le seigneur de Landal s'en disait le seigneur

fondateur. On voit encore extérieurement autour du choeur une litre

seigneuriale, et au-dessus de la fenêtre cintrée du chevet, aujourd'hui

bouchée, apparaît un écusson fruste. Notons aussi que le seigneur de la

Villarmois, en Trans, avait droit de banc et pierres tombales en cette église.

Il paraît que l'église de La Boussac avait autrefois certains revenus, car

la vente des immeubles de sa fabrique et de son obiterie atteignit au moment

de la Révolution un total de 23.423 livres. L'église actuelle a subi de nombreux remaniements. Le chœur date du XIXème

siècle. Le vitrail représentant la Transfiguration et qui est une donation

de la famille Charril des Mazures, date de 1891 (Pouillé de Rennes).

La maîtresse-vitre portait jadis les armes de la famille de Maure seigneurs de

Landal (actuellement en Broualan) de 1525 à 1600. On voyait aussi dans

l'église les armes des familles de Montsorel, de Montauban, de Rohan et de

Maure, successivement seigneurs de Landal du XIIème au XVIème siècle. Les

seigneurs de Landal possédaient un enfeu dans le choeur et les seigneurs de

la Villarmois en Trans avaient dans l'église un droit de pierre tombale ;

l'église

Saint-Pierre (XIXème siècle), oeuvre de l'architecte Alfred Louis Frangeul.

Dédiée à saint Pierre dès 1186, « ecclesia Sancti Petri de Boceyo »,

l'église de La Boussac n'offre plus rien rappelant l'antique architecture

du XIIème siècle. C'est une simple croix qui date des deux derniers siècles,

— sauf le chevet droit, qui pourrait bien remonter à la fin du XVIème et

qui fut garni en 1720 d'un retable coûtant 630 livres ; — le vieux clocher

établi au milieu de l'église, probablement sur une base romane, fut démoli

en 1650 ; la chapelle méridionale porte la date de 1652 ; la nef fut

agrandie et restaurée de 1731 à 1766, aux frais des paroissiens ; le

choeur et le chanceau furent reconstruits en 1773, en exécution d'une

sentence du Présidial de Rennes du 16 juin 1772, aux frais des gros décimateurs

(nota : ils étaient alors au nombre de cinq : l'abbé de la Vieuville, le

prieur du Brégain, le général de la paroisse, le recteur et le prieur de

Landal) ; la dépense monta à 6.166 livres, non compris les peintures du

lambris ; la bénédiction en fut faite le 22 mars 1774 par l'archidiacre de

Dol ; enfin, la tour fut élevée en 1788 au bas de l'église, et la

chapelle Nord semble également moderne (Notice ms. par M. Ad. Charil des

Masures). L'église de La Boussac fut polluée pendant les guerres de la

Ligue par Jean Bouttier, seigneur de la Herbedaye ; Charles d'Espinay, évêque

de Dol, vint lui-même la réconcilier le 1er décembre 1584. En 1696, le

sire de Combourg se fit maintenir dans ses droits de seigneur supérieur de

l'église de La Boussac ; mais le seigneur de Landal s'en disait le seigneur

fondateur. On voit encore extérieurement autour du choeur une litre

seigneuriale, et au-dessus de la fenêtre cintrée du chevet, aujourd'hui

bouchée, apparaît un écusson fruste. Notons aussi que le seigneur de la

Villarmois, en Trans, avait droit de banc et pierres tombales en cette église.

Il paraît que l'église de La Boussac avait autrefois certains revenus, car

la vente des immeubles de sa fabrique et de son obiterie atteignit au moment

de la Révolution un total de 23.423 livres. L'église actuelle a subi de nombreux remaniements. Le chœur date du XIXème

siècle. Le vitrail représentant la Transfiguration et qui est une donation

de la famille Charril des Mazures, date de 1891 (Pouillé de Rennes).

La maîtresse-vitre portait jadis les armes de la famille de Maure seigneurs de

Landal (actuellement en Broualan) de 1525 à 1600. On voyait aussi dans

l'église les armes des familles de Montsorel, de Montauban, de Rohan et de

Maure, successivement seigneurs de Landal du XIIème au XVIème siècle. Les

seigneurs de Landal possédaient un enfeu dans le choeur et les seigneurs de

la Villarmois en Trans avaient dans l'église un droit de pierre tombale ;

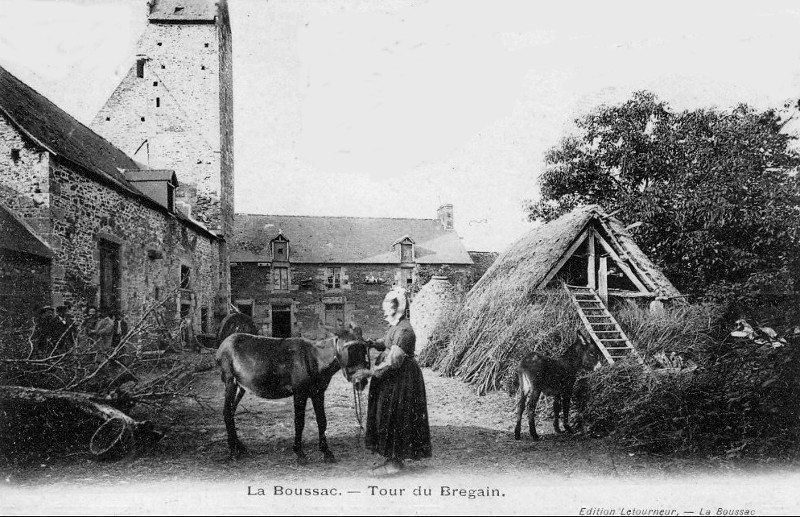

![]() l'ancien

prieuré Notre-Dame et Saint-Michel du Brégain (XIII-XVème siècle), situé route de La Boussac à Trans. Ce prieuré

dépend dès 1122 de l'Abbaye de Saint-Florent, en Anjou. Le roi Henry IV le

donne en 1606 aux Jésuites du Collège de Rennes et il est uni au Collège

en 1767 après l'expulsion des Jésuites. Il semble avoir formé, à

l'origine, un ensemble commun avec le logis voisin qui a été modifié au

XVème puis au XVIIème siècle. La chapelle sécularisée conserve

une tourelle carrée très élevée. L'étage supérieur de la tour renferme

un petit oratoire dédié à saint Michel : cet oratoire avait servi jadis de poste

de garde et d'observation. « D'azur au bâton prioral d'or accosté de

deux tours d'argent » (Armorial générale ms. de 1698). En 1122, le

pape Calixte II confirma les moines de Saint-Florent dans la possession de

l'église du Brégain, « ecclesiam de Breguino » ; en 1186, un

autre pape, Urbain III, leur fit une semblable confirmation de l'église

Notre-Dame du Brégain, « ecclesiam Sanctœ Mariœ de Bregayn ».

Ainsi, dès le XIIème siècle, Le Brégain dépendait de l'abbaye de

Saint-Florent, aussi bien que la paroisse de La Boussac, dans laquelle il se

trouvait. En 1235, le prieuré du Brégain était habité par des Bénédictins,

en faveur desquels Mathilde, dame de Landal, renonça au manger féodal

qu'elle avait droit et coutume de réclamer chaque année de ce monastère

(Archives départementales de Maine-et-Loire). En 1260, Jean Chomer, Pierre

et Guillaume, ses fils, donnèrent à Dieu et à Saint-Florent de Saumur

tous les droits qu'ils pouvaient avoir sur les dîmes de la paroisse de La

Boussac (Archives départementales de Maine-et-Loire). Il s'éleva au sujet

de ces dîmes une contestation entre le prieur du Brégain, « priorem de

Brolio Gayn », et Alain de Claye, seigneur dudit lieu, et Aliette sa

femme ; l'official de Dol termina ce différend en 1282, et il fut convenu,

entre autres choses, que le seigneur de Claye paierait chaque année 3 mines

et demi de seigle au prieur du Brégain (Dom Morice, Preuves de l'Histoire

de Bretagne, I, 1065). Peu de temps après, en 1287, Raoul d'Aubigné,

seigneur de Landal, concéda au prieur du Brégain, « priori de Brolio

Gain », tous les droits de chasse, de vivier et de garenne qu'il

pouvait avoir sur le territoire de ce prieuré (Archives départementales de

Maine-et-Loire). D'après l'Ancien Pouillé de Saint-Florent, Le

Brégain devait être desservi par deux religieux. L'abbé de Saint-Florent

Louis du Bellay fit vers 1490 la visite du prieuré de Saint-Michel du

Brégain ; il y constata que le prieur devait trois messes par semaine en la

chapelle Saint-Michel, dont une le dimanche ; qu'il prenait la tierce partie

des offrandes de Notre-Dame-de-Toutes-Joies, et qu'il devait les messes à

Pâques, la Pentecôte, la Toussaint et Noël en l'église de La Boussac,

dont le patronage appartenait à l'abbé de Saint-Florent (D. Huynes,

Histoire ms. de l'abbaye de Saint-Florent, 299). Ce prieuré fut donné par

le roi, en 1606, aux Jésuites du collège de Rennes. Par contrat du 30 mai

1617, Louis de La Salle, recteur de ce collège, céda l'étang et le moulin

du Brégain à Charles de Launay, seigneur de la Haute-Villarmois, en

échange du pré des Clôtures-Nobles, près Rennes, et de la pièce de la

Grande-Enclose du Brégain, sous la condition que « les religieux du

collège de Rennes, étant audit Brégain, et leurs fermiers pourraient

faire moudre franc les blasteries nécessaires à leur provision audit

moulin du Brégain et à celui de la Haute-Villarmois » (Notice ms.

communiquée par M. Ad. Charil des Mazures). Par un aveu du 10 mai 1644, le

P. André de Bar, recteur du collège, reconnut « tenir ledit prieuré,

au nom dudit collège, prochement et nuement du roi, à debvoir

d'obéissance, foy et hommage, prières et oraisons pour Sa Majesté et pour

les feus ducs de Bretagne, fondateurs d'icelui ». Cet aveu donne

l'énumération des dîmes perçues par le prieur du Brégain dans les

paroisses de La Boussac, Trans et Epiniac ; il constate aussi que ce prieur

avait le droit : 1° de faire chanter ou de chanter lui-même la grand'messe

et les premières et deuxièmes vêpres dans l'église paroissiale de La

Boussac aux quatre fêtes solennelles de l'année, sauf à payer 5 sols

monnaie aux clercs qui répondaient lesdites messes et vêpres ; 2° de

percevoir la moitié des oblations faites à l'église paroissiale de La

Boussac, — le tiers de celles faites à la chapelle de Broualan, — et 13

deniers sur les offrandes faites à la chapelle de la Guerche le jour de la

fête patronale de Saint-Nicolas. Ces prérogatives du prieur du Brégain

étaient, comme l'on voit, celles des curés primitifs ; aussi en 1672 le

recteur de La Boussac entreprit-il un procès contre les Jésuites pour

s'affranchir de leur domination. Aux termes du même aveu de 1644, le prieur

du Brégain devait dire ou faire dire une messe basse les dimanche, mercredi

et vendredi de chaque semaine dans sa chapelle priorale, dédiée à saint

Michel archange. En 1679, les Jésuites déclarèrent posséder « la

maison priorale du Brégain, consistant en deux grands corps de logis qui

font une équerre terminée d'une chapelle, proche laquelle est un

colombier, avec une grande cour, jardin et parc entouré de murailles »,

— un bois futaie, — un étang, — les deux tiers des grosses dîmes et

la moitié des menues dîmes de La Boussac, — quelques autres dîmes en

Trans et Epiniac, etc. (Archives Nationales, P. 1707). Après l'expulsion

des Jésuites en 1762, le prieuré du Brégain fut uni de nouveau au

collège de Rennes par lettres patentes du 25 juin 1767, enregistrées au

Parlement le 11 juillet suivant. Le bureau de ce collège l'afferma à un

fermier général, avec la charge d'y faire desservir les messes. Le 9 mars

1790, M. de Bléry, principal du collège de Rennes, déclara que les

revenus du prieuré du Brégain consistaient en une métairie et en des

portions de dîmes grosses et menues en La Boussac, Trans et Epiniac, le

tout affermé 5.000 livres ; il ajouta qu'il y avait 970 livres 1 sol 6 deniers de charges à

acquitter, et, par suite, que le revenu net du prieuré n'était que de 4.029

livres 18 sols 6 deniers (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V,

26). Le prieuré du Brégain fut vendu nationalement le 21 mai 1793, au prix

de 40.500 livres. La chapelle a été convertie en grange ; la maison

priorale, bâtie en équerre, présente encore de belles ouvertures en

accolades et de vastes cheminées à colonnes ; on y remarque principalement

une tour d'angle bâtie sur encorbellement et couronnée d'une élégante

bâtière ; au sommet de cette tour, de forme carrée, on retrouve la

crédence d'un ancien autel, qui prouve que là était jadis un oratoire ;

de ce petit appartement, dont la charpente est élégamment trilobée, on

découvre un large et magnifique panorama s'étendant sur la ville de Dol,

le Mont-Dol et le Mont Saint-Michel, toute la côte de Bretagne et celle de

Normandie, avec la mer pour horizon. Liste des prieurs de Brégain : — Dom Pierre

Boutavent, religieux de Saint-Florent, eut en 1429 à combattre Alain de

Tréodelain, qui prétendait avoir droit au prieuré. — Dom N... Chapelle

résigna vers 1476. — Dom Guillaume Rio, Bénédictin comme les précédents, prit possession en 1477. —

Dom Barthélemy de la Chapelle, prieur de Saint-Malo de Dinan, rendit aveu au roi le 13 mai

1508. — Guillaume Le Clerc mourut en 1528. — François

Chauveau, abbé de Saint-Melaine, succéda au précédent ; décédé en

1532. — Fernand Vivien rendit aveu au roi vers 1575, et assista en 1584 à la

réhabilitation de l'église de La Boussac (abbé Guillotin de Corson) ;

l'ancien

prieuré Notre-Dame et Saint-Michel du Brégain (XIII-XVème siècle), situé route de La Boussac à Trans. Ce prieuré

dépend dès 1122 de l'Abbaye de Saint-Florent, en Anjou. Le roi Henry IV le

donne en 1606 aux Jésuites du Collège de Rennes et il est uni au Collège

en 1767 après l'expulsion des Jésuites. Il semble avoir formé, à

l'origine, un ensemble commun avec le logis voisin qui a été modifié au

XVème puis au XVIIème siècle. La chapelle sécularisée conserve

une tourelle carrée très élevée. L'étage supérieur de la tour renferme

un petit oratoire dédié à saint Michel : cet oratoire avait servi jadis de poste

de garde et d'observation. « D'azur au bâton prioral d'or accosté de

deux tours d'argent » (Armorial générale ms. de 1698). En 1122, le

pape Calixte II confirma les moines de Saint-Florent dans la possession de

l'église du Brégain, « ecclesiam de Breguino » ; en 1186, un

autre pape, Urbain III, leur fit une semblable confirmation de l'église

Notre-Dame du Brégain, « ecclesiam Sanctœ Mariœ de Bregayn ».

Ainsi, dès le XIIème siècle, Le Brégain dépendait de l'abbaye de

Saint-Florent, aussi bien que la paroisse de La Boussac, dans laquelle il se

trouvait. En 1235, le prieuré du Brégain était habité par des Bénédictins,

en faveur desquels Mathilde, dame de Landal, renonça au manger féodal

qu'elle avait droit et coutume de réclamer chaque année de ce monastère

(Archives départementales de Maine-et-Loire). En 1260, Jean Chomer, Pierre

et Guillaume, ses fils, donnèrent à Dieu et à Saint-Florent de Saumur

tous les droits qu'ils pouvaient avoir sur les dîmes de la paroisse de La

Boussac (Archives départementales de Maine-et-Loire). Il s'éleva au sujet

de ces dîmes une contestation entre le prieur du Brégain, « priorem de

Brolio Gayn », et Alain de Claye, seigneur dudit lieu, et Aliette sa

femme ; l'official de Dol termina ce différend en 1282, et il fut convenu,

entre autres choses, que le seigneur de Claye paierait chaque année 3 mines

et demi de seigle au prieur du Brégain (Dom Morice, Preuves de l'Histoire

de Bretagne, I, 1065). Peu de temps après, en 1287, Raoul d'Aubigné,

seigneur de Landal, concéda au prieur du Brégain, « priori de Brolio

Gain », tous les droits de chasse, de vivier et de garenne qu'il

pouvait avoir sur le territoire de ce prieuré (Archives départementales de

Maine-et-Loire). D'après l'Ancien Pouillé de Saint-Florent, Le

Brégain devait être desservi par deux religieux. L'abbé de Saint-Florent

Louis du Bellay fit vers 1490 la visite du prieuré de Saint-Michel du

Brégain ; il y constata que le prieur devait trois messes par semaine en la

chapelle Saint-Michel, dont une le dimanche ; qu'il prenait la tierce partie

des offrandes de Notre-Dame-de-Toutes-Joies, et qu'il devait les messes à

Pâques, la Pentecôte, la Toussaint et Noël en l'église de La Boussac,

dont le patronage appartenait à l'abbé de Saint-Florent (D. Huynes,

Histoire ms. de l'abbaye de Saint-Florent, 299). Ce prieuré fut donné par

le roi, en 1606, aux Jésuites du collège de Rennes. Par contrat du 30 mai

1617, Louis de La Salle, recteur de ce collège, céda l'étang et le moulin

du Brégain à Charles de Launay, seigneur de la Haute-Villarmois, en

échange du pré des Clôtures-Nobles, près Rennes, et de la pièce de la

Grande-Enclose du Brégain, sous la condition que « les religieux du

collège de Rennes, étant audit Brégain, et leurs fermiers pourraient

faire moudre franc les blasteries nécessaires à leur provision audit

moulin du Brégain et à celui de la Haute-Villarmois » (Notice ms.

communiquée par M. Ad. Charil des Mazures). Par un aveu du 10 mai 1644, le

P. André de Bar, recteur du collège, reconnut « tenir ledit prieuré,

au nom dudit collège, prochement et nuement du roi, à debvoir

d'obéissance, foy et hommage, prières et oraisons pour Sa Majesté et pour

les feus ducs de Bretagne, fondateurs d'icelui ». Cet aveu donne

l'énumération des dîmes perçues par le prieur du Brégain dans les

paroisses de La Boussac, Trans et Epiniac ; il constate aussi que ce prieur

avait le droit : 1° de faire chanter ou de chanter lui-même la grand'messe

et les premières et deuxièmes vêpres dans l'église paroissiale de La

Boussac aux quatre fêtes solennelles de l'année, sauf à payer 5 sols

monnaie aux clercs qui répondaient lesdites messes et vêpres ; 2° de

percevoir la moitié des oblations faites à l'église paroissiale de La

Boussac, — le tiers de celles faites à la chapelle de Broualan, — et 13

deniers sur les offrandes faites à la chapelle de la Guerche le jour de la

fête patronale de Saint-Nicolas. Ces prérogatives du prieur du Brégain

étaient, comme l'on voit, celles des curés primitifs ; aussi en 1672 le

recteur de La Boussac entreprit-il un procès contre les Jésuites pour

s'affranchir de leur domination. Aux termes du même aveu de 1644, le prieur

du Brégain devait dire ou faire dire une messe basse les dimanche, mercredi

et vendredi de chaque semaine dans sa chapelle priorale, dédiée à saint

Michel archange. En 1679, les Jésuites déclarèrent posséder « la

maison priorale du Brégain, consistant en deux grands corps de logis qui

font une équerre terminée d'une chapelle, proche laquelle est un

colombier, avec une grande cour, jardin et parc entouré de murailles »,

— un bois futaie, — un étang, — les deux tiers des grosses dîmes et

la moitié des menues dîmes de La Boussac, — quelques autres dîmes en

Trans et Epiniac, etc. (Archives Nationales, P. 1707). Après l'expulsion

des Jésuites en 1762, le prieuré du Brégain fut uni de nouveau au

collège de Rennes par lettres patentes du 25 juin 1767, enregistrées au

Parlement le 11 juillet suivant. Le bureau de ce collège l'afferma à un

fermier général, avec la charge d'y faire desservir les messes. Le 9 mars

1790, M. de Bléry, principal du collège de Rennes, déclara que les

revenus du prieuré du Brégain consistaient en une métairie et en des

portions de dîmes grosses et menues en La Boussac, Trans et Epiniac, le

tout affermé 5.000 livres ; il ajouta qu'il y avait 970 livres 1 sol 6 deniers de charges à

acquitter, et, par suite, que le revenu net du prieuré n'était que de 4.029

livres 18 sols 6 deniers (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V,

26). Le prieuré du Brégain fut vendu nationalement le 21 mai 1793, au prix

de 40.500 livres. La chapelle a été convertie en grange ; la maison

priorale, bâtie en équerre, présente encore de belles ouvertures en

accolades et de vastes cheminées à colonnes ; on y remarque principalement

une tour d'angle bâtie sur encorbellement et couronnée d'une élégante

bâtière ; au sommet de cette tour, de forme carrée, on retrouve la

crédence d'un ancien autel, qui prouve que là était jadis un oratoire ;

de ce petit appartement, dont la charpente est élégamment trilobée, on

découvre un large et magnifique panorama s'étendant sur la ville de Dol,

le Mont-Dol et le Mont Saint-Michel, toute la côte de Bretagne et celle de

Normandie, avec la mer pour horizon. Liste des prieurs de Brégain : — Dom Pierre

Boutavent, religieux de Saint-Florent, eut en 1429 à combattre Alain de

Tréodelain, qui prétendait avoir droit au prieuré. — Dom N... Chapelle

résigna vers 1476. — Dom Guillaume Rio, Bénédictin comme les précédents, prit possession en 1477. —

Dom Barthélemy de la Chapelle, prieur de Saint-Malo de Dinan, rendit aveu au roi le 13 mai

1508. — Guillaume Le Clerc mourut en 1528. — François

Chauveau, abbé de Saint-Melaine, succéda au précédent ; décédé en

1532. — Fernand Vivien rendit aveu au roi vers 1575, et assista en 1584 à la

réhabilitation de l'église de La Boussac (abbé Guillotin de Corson) ;

![]() l'ancien

prieuré Saint-Jacques de Landal, aujourd'hui disparu, et jadis membre de

l'abbaye Saint-Pierre de Rillé. « De sinople, au bâton prioral d'or

accosté de deux étoiles de même et soutenu d'un croissant d'argent »

(Armorial général ms. de 1698). La seigneurie de Landal, dans la paroisse

de La Boussac, au diocèse de Dol, avait au moyen-âge une grande importance

; au XIIème siècle, elle appartenait à la famille de Montsorel. Vers l'an

1198, Guillaume de Montsorel, fils du seigneur de Landal, résolut de fonder

une chapellenie au château de Landal pour le repos des âmes de ses parents

et pour son propre salut, et de la donner à l'abbaye de Saint-Pierre de

Rillé. Jean, évêque élu de Dol ; Jean de Montsorel, père de Guillaume ;

Mahaut de Montsorel, fille de ce dernier, et Raoul, seigneur d'Aubigné, son

mari, donnèrent volontiers leur consentement à ce pieux dessein. Mais le

projet ne paraît avoir été exécuté qu'un peu plus tard, vers l'an 1212,

par le même Guillaume de Montsorel, devenu seigneur de Landal après la

mort de son père. Il fut réglé que la chapellenie de Landal serait

desservie par un chanoine régulier de Rillé, qui aurait, ainsi que son

clerc, le logement et l'entretien dans le château même de Landal.

Guillaume de Montsorel lui donna, en outre, un fief et un bois dans le

territoire d'Ernaud Men, « in territorio Ernaudi Men dominicum et nemus

» ; — la dîme de tous les moulins de la seigneurie de Landal dans la

paroisse de La Boussac ; — le tiers de la grande dîme de cette paroisse, «

terciam partem magnœ decimœ in parochia de Labochac » excepté la

septième partie du tiers de cette dîme, dû aux moines du Brégain ; —

toute la dîme de la lande de Griner, « totam decimam de lands de Griner

», et un journal de terre en cette lande pour y construire une grange dîmeresse.

Cette fondation du prieuré de Landal fut solennellement faite en présence

de Maurice, abbé de la Vieuville ; Juhel, abbé de La Bouëxière ;

Gaultier, abbé de Rillé ; Raoul, seigneur de Fougères, et Guillaume de

Fougères, son frère, Juhel de Mayenne, Guy de Laval et plusieurs autres

seigneurs (D. Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 1140, 1141). Au

XVIIème siècle, le prieuré de Landal était tombé en commende. A cette

époque, il n'avait que peu d'importance et consistait seulement en quelques

dîmes ; on dit qu'il ne valait alors que 300 livres de rente. La chapelle

priorale de Saint-Jacques de Landal fut vendue nationalement le 18 mars

1799, avec le château de Landal ; elle fut rachetée le 14 décembre 1803

par M. Louis du Breil de Landal, et l'exercice du culte y fut autorisé de

nouveau par décision de l'évêque de Rennes, le 2 octobre 1804 (Notice ms.

sur la paroisse de La Boussac, par M. Ad. Charil des Mazures – Landal se

trouve maintenant en Broualan depuis l'érection de la paroisse de ce nom).

Cette chapelle, située sur le bord de l'avenue conduisant au château de

Landal, n'a rien de remarquable ; sa construction actuelle date du XVIème

ou du XVIIème siècle. Un assez grand nombre de mariages furent célébrés

dans ce petit sanctuaire, où apparaissent encore quelques tombeaux de la

famille de France, propriétaire de Landal avant la Révolution. Dans les

bois qui environnent le château on distingue toujours le bois du Prieur, au

milieu duquel était, dit-on, l'ancien manoir prioral, aujourd'hui complètement

détruit. Liste des prieurs : — Frère Guillaume, chanoine régulier de Rillé, témoin

vers 1220 d'une donation du seigneur de Landal à l'abbaye de la Vieuville.

— Frère Jean Bazin, religieux de Rillé (1569). — Claude Le Meneust résigna

en août 1641 en faveur du suivant. — Christophe de Bruc, clerc de Nantes

et prévôt des Essarts, pourvu à Rome, reçut son visa de l'évêque de

Dol le 28 décembre 1641 et prit possession le lendemain. — Jacques Simon,

prêtre normand, décéda peu de temps après son installation et fut inhumé

dans l'église de La Boussac le 31 décembre 1695. — Jean-Marie de La Haye,

recteur d'Aubigné (1713), devint recteur de La Baussaine ; décédé en

1729. — Henri-François de France, prêtre et chanoine de Dol, présenté

le 13 juillet 1729 par Joseph de France, seigneur de Landal, pourvu le 16

juillet, prit possession de la chapelle priorale le 8 août de la même année

; décédé en 1730. — François Loignonet, prêtre de La Boussac, présenté

le 17 février 1730 par Olivier de France, seigneur de Landal, prit

possession le 15 mars suivant ; décédé en 1740. — Marcel Langlais,

diacre de Rennes, pourvu en 1740, au mois de mai, s'associa aux moines de la

Vieuville, au recteur de La Boussac et au prieur du Brégain dans leur procès

contre les paroissiens de La Boussac, au sujet de la perception des dîmes.

Il devint recteur de Saint-Léger en 1761 et résigna son prieuré le 13

novembre. — Pierre-François-Malo Tréhel, prêtre originaire de La

Boussac, pourvu en juillet 1762, mourut dès l'âge de trente ans et fut

inhumé le 20 février 1767 dans la chapelle du Rosaire de l'église de La

Boussac. — Julien Gueslé, acolyte, né à La Boussac, fut pourvu en

septembre 1767 sur la présentation du seigneur de Landal et fut le dernier

prieur du lieu. Ayant refusé de prêter le serment constitutionnel, il fut

incarcéré à Saint-Melaine de Rennes en août 1792 et déporté le 16

septembre suivant ; il passa cinq années en Angleterre et revint à La

Boussac en 1797 (abbé Guillotin de Corson) ;

l'ancien

prieuré Saint-Jacques de Landal, aujourd'hui disparu, et jadis membre de

l'abbaye Saint-Pierre de Rillé. « De sinople, au bâton prioral d'or

accosté de deux étoiles de même et soutenu d'un croissant d'argent »

(Armorial général ms. de 1698). La seigneurie de Landal, dans la paroisse

de La Boussac, au diocèse de Dol, avait au moyen-âge une grande importance

; au XIIème siècle, elle appartenait à la famille de Montsorel. Vers l'an

1198, Guillaume de Montsorel, fils du seigneur de Landal, résolut de fonder

une chapellenie au château de Landal pour le repos des âmes de ses parents

et pour son propre salut, et de la donner à l'abbaye de Saint-Pierre de

Rillé. Jean, évêque élu de Dol ; Jean de Montsorel, père de Guillaume ;

Mahaut de Montsorel, fille de ce dernier, et Raoul, seigneur d'Aubigné, son

mari, donnèrent volontiers leur consentement à ce pieux dessein. Mais le

projet ne paraît avoir été exécuté qu'un peu plus tard, vers l'an 1212,

par le même Guillaume de Montsorel, devenu seigneur de Landal après la

mort de son père. Il fut réglé que la chapellenie de Landal serait

desservie par un chanoine régulier de Rillé, qui aurait, ainsi que son

clerc, le logement et l'entretien dans le château même de Landal.

Guillaume de Montsorel lui donna, en outre, un fief et un bois dans le

territoire d'Ernaud Men, « in territorio Ernaudi Men dominicum et nemus

» ; — la dîme de tous les moulins de la seigneurie de Landal dans la

paroisse de La Boussac ; — le tiers de la grande dîme de cette paroisse, «

terciam partem magnœ decimœ in parochia de Labochac » excepté la

septième partie du tiers de cette dîme, dû aux moines du Brégain ; —

toute la dîme de la lande de Griner, « totam decimam de lands de Griner

», et un journal de terre en cette lande pour y construire une grange dîmeresse.

Cette fondation du prieuré de Landal fut solennellement faite en présence

de Maurice, abbé de la Vieuville ; Juhel, abbé de La Bouëxière ;

Gaultier, abbé de Rillé ; Raoul, seigneur de Fougères, et Guillaume de

Fougères, son frère, Juhel de Mayenne, Guy de Laval et plusieurs autres

seigneurs (D. Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 1140, 1141). Au

XVIIème siècle, le prieuré de Landal était tombé en commende. A cette

époque, il n'avait que peu d'importance et consistait seulement en quelques

dîmes ; on dit qu'il ne valait alors que 300 livres de rente. La chapelle

priorale de Saint-Jacques de Landal fut vendue nationalement le 18 mars

1799, avec le château de Landal ; elle fut rachetée le 14 décembre 1803

par M. Louis du Breil de Landal, et l'exercice du culte y fut autorisé de

nouveau par décision de l'évêque de Rennes, le 2 octobre 1804 (Notice ms.

sur la paroisse de La Boussac, par M. Ad. Charil des Mazures – Landal se

trouve maintenant en Broualan depuis l'érection de la paroisse de ce nom).

Cette chapelle, située sur le bord de l'avenue conduisant au château de

Landal, n'a rien de remarquable ; sa construction actuelle date du XVIème

ou du XVIIème siècle. Un assez grand nombre de mariages furent célébrés

dans ce petit sanctuaire, où apparaissent encore quelques tombeaux de la

famille de France, propriétaire de Landal avant la Révolution. Dans les

bois qui environnent le château on distingue toujours le bois du Prieur, au

milieu duquel était, dit-on, l'ancien manoir prioral, aujourd'hui complètement

détruit. Liste des prieurs : — Frère Guillaume, chanoine régulier de Rillé, témoin

vers 1220 d'une donation du seigneur de Landal à l'abbaye de la Vieuville.

— Frère Jean Bazin, religieux de Rillé (1569). — Claude Le Meneust résigna

en août 1641 en faveur du suivant. — Christophe de Bruc, clerc de Nantes

et prévôt des Essarts, pourvu à Rome, reçut son visa de l'évêque de

Dol le 28 décembre 1641 et prit possession le lendemain. — Jacques Simon,

prêtre normand, décéda peu de temps après son installation et fut inhumé

dans l'église de La Boussac le 31 décembre 1695. — Jean-Marie de La Haye,

recteur d'Aubigné (1713), devint recteur de La Baussaine ; décédé en

1729. — Henri-François de France, prêtre et chanoine de Dol, présenté

le 13 juillet 1729 par Joseph de France, seigneur de Landal, pourvu le 16

juillet, prit possession de la chapelle priorale le 8 août de la même année

; décédé en 1730. — François Loignonet, prêtre de La Boussac, présenté

le 17 février 1730 par Olivier de France, seigneur de Landal, prit

possession le 15 mars suivant ; décédé en 1740. — Marcel Langlais,

diacre de Rennes, pourvu en 1740, au mois de mai, s'associa aux moines de la

Vieuville, au recteur de La Boussac et au prieur du Brégain dans leur procès

contre les paroissiens de La Boussac, au sujet de la perception des dîmes.

Il devint recteur de Saint-Léger en 1761 et résigna son prieuré le 13

novembre. — Pierre-François-Malo Tréhel, prêtre originaire de La

Boussac, pourvu en juillet 1762, mourut dès l'âge de trente ans et fut

inhumé le 20 février 1767 dans la chapelle du Rosaire de l'église de La

Boussac. — Julien Gueslé, acolyte, né à La Boussac, fut pourvu en

septembre 1767 sur la présentation du seigneur de Landal et fut le dernier

prieur du lieu. Ayant refusé de prêter le serment constitutionnel, il fut

incarcéré à Saint-Melaine de Rennes en août 1792 et déporté le 16

septembre suivant ; il passa cinq années en Angleterre et revint à La

Boussac en 1797 (abbé Guillotin de Corson) ;

![]() l'ancien

château de la Claye, aujourd'hui ruiné. Propriété des seigneurs de la

Claye en 1282, puis des familles de Mutelien, Boutier seigneurs de la

Motte-Boutier (à la fin du XIVème siècle), de Beaumanoir vicomtes du

Besso (en 1419 et en 1513), du Matz seigneurs de Montmartin (avant 1645),

Porée seigneurs du Parc (en 1645), Descartes seigneurs de Kerléan (vers

1656), Goret (à la fin du XVIIème siècle) et du Breil (jusqu'en 1789) ;

l'ancien

château de la Claye, aujourd'hui ruiné. Propriété des seigneurs de la

Claye en 1282, puis des familles de Mutelien, Boutier seigneurs de la

Motte-Boutier (à la fin du XIVème siècle), de Beaumanoir vicomtes du

Besso (en 1419 et en 1513), du Matz seigneurs de Montmartin (avant 1645),

Porée seigneurs du Parc (en 1645), Descartes seigneurs de Kerléan (vers

1656), Goret (à la fin du XVIIème siècle) et du Breil (jusqu'en 1789) ;

![]() le

manoir de la Talonnière ou Tallonnière (XVIème siècle), situé route de

Dol. Propriété de la famille du Val en 1513 et de la famille

Merdignac (procureur fiscal). Restauré au XXème siècle ;

le

manoir de la Talonnière ou Tallonnière (XVIème siècle), situé route de

Dol. Propriété de la famille du Val en 1513 et de la famille

Merdignac (procureur fiscal). Restauré au XXème siècle ;

![]() la

croix de la Ruée ;

la

croix de la Ruée ;

![]() 9 moulins

à eau : de la Claye, du Brégain, du Domaine, Grand et Petit de

Landal, du Ruingo, Neuf, de la Bretonnière, de la Motte ;

9 moulins

à eau : de la Claye, du Brégain, du Domaine, Grand et Petit de

Landal, du Ruingo, Neuf, de la Bretonnière, de la Motte ;

A signaler aussi :

![]() l'ancien

manoir de la Ruée, situé au bourg de La Boussac. Propriété de la famille

le Saicher ou le Sachier en 1480 et en 1513 ;

l'ancien

manoir de la Ruée, situé au bourg de La Boussac. Propriété de la famille

le Saicher ou le Sachier en 1480 et en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir du Domaine. Le manoir seigneurial du Domaine appartenait, au XVIIème

siècle, à la famille de Lopriac de Coëtmadeuc. Ces seigneurs, ayant dès

1675 une chapelle auprès de leur maison, la fondèrent de 43 livres de

rente pour y avoir la messe tous les dimanches et fêtes. Mais en 1702 Henri

de Lopriac, marquis de Coëtmadeuc et conseiller au Parlement de Bretagne,

vendit le Domaine à Louis Uguet, seigneur de la Guerche. Le fils de ce

dernier, François Uguet, seigneur du Domaine et de la Guerche, voulut

augmenter la fondation faite en la chapelle du Domaine ; il la dota, le 9 août

1732, de 37 livres, ce qui fit, avec la dotation précédente, 80 livres de

rente assurées par l'hypothèque de la métairie de la Porte du Domaine. L'évêque

de Dol approuva cette fondation et l'érigea en chapellenie le 20 octobre

1744. Le seigneur du Domaine se réserva naturellement la présentation de

ce bénéfice, et en 1753 nomma chapelain Louis Houdin, acolyte d'Avranches

(Pouillé de Rennes) ;

l'ancien

manoir du Domaine. Le manoir seigneurial du Domaine appartenait, au XVIIème

siècle, à la famille de Lopriac de Coëtmadeuc. Ces seigneurs, ayant dès

1675 une chapelle auprès de leur maison, la fondèrent de 43 livres de

rente pour y avoir la messe tous les dimanches et fêtes. Mais en 1702 Henri

de Lopriac, marquis de Coëtmadeuc et conseiller au Parlement de Bretagne,

vendit le Domaine à Louis Uguet, seigneur de la Guerche. Le fils de ce

dernier, François Uguet, seigneur du Domaine et de la Guerche, voulut

augmenter la fondation faite en la chapelle du Domaine ; il la dota, le 9 août

1732, de 37 livres, ce qui fit, avec la dotation précédente, 80 livres de

rente assurées par l'hypothèque de la métairie de la Porte du Domaine. L'évêque

de Dol approuva cette fondation et l'érigea en chapellenie le 20 octobre

1744. Le seigneur du Domaine se réserva naturellement la présentation de

ce bénéfice, et en 1753 nomma chapelain Louis Houdin, acolyte d'Avranches

(Pouillé de Rennes) ;

![]() l'ancienne

métairie de la Guerche. La Guerche n'était en 1513 qu'une métairie noble

appartenant à Jehan de Buat. Une chapelle dédiée à Saint-Nicolas fut

construite en ce lieu, et voici le droit qu'y avait en 1609 le prieur du Brégain

: « Jouist ledit sieur prieur à chacune feste de Monsieur sainct

Nicolas, sur le tout des oblations qui sont trouvées en la chapelle ou

oratoire située au village de la Guierche en ladite paroisse de La Boussac,

là où on a coustume de prier Monsieur sainct Nicolas, jusques à la somme

de 13 deniers par chacune desdites festes » (Déclaration du prieuré du

Brégain). Vendu nationalement en 1798, ce sanctuaire a été détruit (Pouillé de Rennes) ;

l'ancienne

métairie de la Guerche. La Guerche n'était en 1513 qu'une métairie noble

appartenant à Jehan de Buat. Une chapelle dédiée à Saint-Nicolas fut

construite en ce lieu, et voici le droit qu'y avait en 1609 le prieur du Brégain

: « Jouist ledit sieur prieur à chacune feste de Monsieur sainct

Nicolas, sur le tout des oblations qui sont trouvées en la chapelle ou

oratoire située au village de la Guierche en ladite paroisse de La Boussac,

là où on a coustume de prier Monsieur sainct Nicolas, jusques à la somme

de 13 deniers par chacune desdites festes » (Déclaration du prieuré du

Brégain). Vendu nationalement en 1798, ce sanctuaire a été détruit (Pouillé de Rennes) ;

![]() l'ancien

manoir de la Herpédais, situé route de Pleine-Fougères. Propriété de la

famille le Sacher ou le Sachier en 1480, puis de la famille le Sage en 1513 ;

l'ancien

manoir de la Herpédais, situé route de Pleine-Fougères. Propriété de la

famille le Sacher ou le Sachier en 1480, puis de la famille le Sage en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de la Chesnardais, situé au village de la Chesnardais. Propriété

de la famille de Champagné en 1480 et en 1513 ;

l'ancien

manoir de la Chesnardais, situé au village de la Chesnardais. Propriété

de la famille de Champagné en 1480 et en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de la Hingantais ;

l'ancien

manoir de la Hingantais ;

![]() l'ancien

manoir de la Croix, situé route de Broualan. Propriété de la famille du Breil au XVIIIème siècle ;

l'ancien

manoir de la Croix, situé route de Broualan. Propriété de la famille du Breil au XVIIIème siècle ;

![]() l'ancien

manoir de la Motte, situé route de Dol. Propriété des seigneurs de la

Motte en 1480 et en 1513 et de la famille du Breil au XVIIIème siècle ;

l'ancien

manoir de la Motte, situé route de Dol. Propriété des seigneurs de la

Motte en 1480 et en 1513 et de la famille du Breil au XVIIIème siècle ;

![]() l'ancien

manoir de la Ville-Alent, situé route de Dol ;

l'ancien

manoir de la Ville-Alent, situé route de Dol ;

![]() l'ancien

manoir de la Couplais, situé route de Dol ;

l'ancien

manoir de la Couplais, situé route de Dol ;

![]() l'ancien

manoir de Buat. Propriété des seigneurs de Buat en 1480 et en 1513 ;

l'ancien

manoir de Buat. Propriété des seigneurs de Buat en 1480 et en 1513 ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de LA BOUSSAC

La seigneurie de la Claye en la paroisse de La Boussac donna son nom à une famille représentée en 1282 par Main de Claye, ou plutôt de la Claye, seigneur dudit lieu (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 1065 : "Alanus de Claye dominus de Claya"), qui fit alors un accord avec le prieur du Brégain, petit monastère voisin de son manoir, au sujet des dîmes de La Boussac. Ce seigneur avait une femme nommée Aliette qui consentit à cette transaction. Il est aussi fait mention en 1392 d'un chevalier nommé Oudart de Claye, mais nous ne savons pas s'il était de la même famille que le précédent ; le sceau de cet Oudart de Claye présentait un écu écartelé, tenu par deux lions et ayant pour cimier une tête de pucelle (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, II, 616). Du Paz nous apprend que vers la fin du XIVème siècle la seigneurie de la Claye appartenait à Aliette de Mutelien, qui l'apporta à son mari, Alain Boutier, seigneur de la Motte-Boutier. De cette union sortit Jeanne Boutier, dame de la Claye, qui épousa Jean Ier de Beaumanoir, vicomte du Besso, vivant en 1419. Les sires de Beaumanoir du Besso possédèrent ensuite la Claye pendant près de deux siècles. Jean II épousa Amette du Boishamon, qui mourut veuve en 1455. Jean III, vivant en 1428, s'unit à Jeanne de la Berue, dame dudit lieu, dont il eut Brient de Beaumanoir, vicomte du Besso et seigneur de la Claye, qui épousa en 1458 Marie du Creux et décéda l'an 1485. Gilles de Beaumanoir, leur fils, également seigneur du Besso et de la Claye, se maria avec Jacquemine du Parc et mourut en 1498. Ce seigneur laissait deux fils qui lui succédèrent l'un après l'autre : François de Beaumanoir, l'aîné, chambellan du roi Louis XII, mort sans postérité le 25 novembre 1509, — et Charles de Beaumanoir, vicomte du Besso, qui possédait en 1513 la seigneurie de la Claye. Celui-ci laissa de sa femme Isabeau Busson, dame de Gazon, plusieurs enfants. Le troisième de ses fils, Gilles de Beaumanoir, se destina d'abord à l'état ecclésiastique et devint protonotaire apostolique ; mais plus tard il embrassa le protestantisme et se maria avec Suzanne de Poix ; il en eut Samuel de Beaumanoir, seigneur de Gazon et de la Claye, qui épousa Marie d'Antraigues. Cette dame était en 1600 veuve et tutrice de sa fille Marguerite de Beaumanoir, qui épousa Philippe du Matz, seigneur de Montmartin et gouverneur de Vitré ; celui-ci mourut au château de Terchant, au Maine, le 23 avril 1639, et fut inhumé à Vitré ; sa veuve décéda également à Terchant le 13 novembre 1647.

Deux ans avant de mourir, le 7 août 1645, Mme du Matz avait vendu sa terre seigneuriale de la Claye à Michel Porée, seigneur du Parc et de la Bardoulaye. Celui-ci rendit aveu en 1650 au sire de Combourg pour la Claye, qu'il laissa à sa petite-fille, Marie Porée, issue du mariage de son fils, Nicolas Porée du Parc, décédé en 1639 conseiller au Parlement de Bretagne, avec Julienne du Guesclin. Marie Porée, dame de la Claye, épousa, par contrat du 1er janvier 1656, Joachim Descartes, seigneur de Kerléau et conseiller au Parlement ; les deux époux rendirent aveu pour la Claye en 1668. Leur fils, François-Joachim Descartes, seigneur de Kerléau et conseiller au Parlement, épousa Françoise Goret, veuve de Louis de Tréméreuc. Cette dame n'eut pas d'enfants, et François-Joachim Descartes, ayant aliéné les biens propres de sa femme, fut obligé à la mort de celle-ci de rapporter aux héritiers une somme de 48 000 livres, valeur des aliénations ; il céda, entre autres terres, pour se libérer, celles de la Motte et de la Claye, qui furent attribuées à sa belle-soeur, Marguerite Goret, mariée le 6 juin 1676 à Claude-Judes du Breil, seigneur du Chalonge (Généalogie de la maison du Breil, 52). Ce seigneur du Chalonge étant mort en 1689 et sa femme quelques années plus tard, la terre de la Claye passa à leur fils aîné, Jean-Baptiste du Breil, seigneur du Chalonge, mari de Louise Ferré de la Villèsblancs, qui la possédait en 1734 ; mais six ans plus tard cette seigneurie appartenait, en 1740, à Toussaint-Nicolas du Breil, neveu du précédent seigneur (Archives d'Ille-et-Vilaine, C 2157). Toussaint-Nicolas du Breil, fils de Laurent du Breil, dit le chevalier du Chalonge, et de Marguerite Le Forestier, devint par la mort de son cousin, le seigneur du Chalonge, chef de nom et d'armes de la maison du Breil ; il épousa à La Boussac, le 16 février 1751, Françoise du Breil de Pontbriant et mourut à la Vallée en Baguer-Pican le 5 juillet 1779. Son fils aîné, Louis-Malo du Breil du Chalonge, seigneur de la Claye et de la Vallée, épousa à Saint-Sauveur de Rennes, en 1780, Marie-Françoise de France, qui lui apporta en dot le comté de Landal et mourut dès 1784 ; il se remaria le 13 mai 1787 avec Renée de Gaalon. Ce fut le dernier seigneur de la Claye ; pendant qu'il servait dans l'armée du prince de Condé, cette terre fut vendue nationalement comme bien d'émigré.

Portant très anciennement le titre de châtellenie, la seigneurie de la Claye jouissait d'une haute justice, mais relevait du comté de Combourg. Ses fiefs s'étendaient surtout en trois paroisses : La Boussac, Saint-Marcan et Saint-Broladre ; sur les hautes collines appelées encore Tertres de la Claye se dressaient ses fourches patibulaires à trois piliers. En 1650, son domaine proche se composait seulement de « l'emplacement du vieil chasteau ruisné de la Claye », — de la métairie de ce nom, — du moulin à vent des Tertres — et d'un trait de dîme en La Boussac (Aveu de la Claye du 17 octobre 1650). Aujourd'hui une ferme, un village et un moulin portent encore le nom de la Claye et rappellent seuls le souvenir de la vieille châtellenie disparue (abbé Guillotin de Corson).

Dans la liste des feudataires (teneurs de fief) des évêchés de Saint-Malo et Dol en 1480, on comptabilise la présence de 10 nobles de La Boussac :

![]() Margot

DE CHAMPAIGNE de Chenardaye (2 livres de revenu) : défaillant ;

Margot

DE CHAMPAIGNE de Chenardaye (2 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Raoullet

DE LA MOTTE de Bretonnière (50 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

Raoullet

DE LA MOTTE de Bretonnière (50 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

![]() Robert

DE LA MOTTE de la Motte (50 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

Robert

DE LA MOTTE de la Motte (50 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

![]() Guillaume

DE LA VILLEARMAY (30 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

Guillaume

DE LA VILLEARMAY (30 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

![]() les

héritiers Alain DES PORTES (30 livres de revenu) : défaillants ;

les

héritiers Alain DES PORTES (30 livres de revenu) : défaillants ;

![]() Jehan

DU BUAT du Buat (400 livres de revenu) : excusé comme appartenant à la maison du duc ;

Jehan

DU BUAT du Buat (400 livres de revenu) : excusé comme appartenant à la maison du duc ;

![]() Robert

MOREL (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

Robert

MOREL (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Pierre

PRODOMME de Boisrobin (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

Pierre

PRODOMME de Boisrobin (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Amaury

LE SACHIER de Herbedaye (60 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

Amaury

LE SACHIER de Herbedaye (60 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

![]() Jehan

LE SACHIER de la Ruée : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

Jehan

LE SACHIER de la Ruée : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

Lors d'une réformation de l'évêché de Dol en 1513, sont mentionnées à La Boussac les personnes et maisons nobles suivantes :

![]() Hault

et puissant Jean de Rohan possède le chasteau de Landal avec les

métairies de la Ville-Saunain, de la Bretonnière ... ;

Hault

et puissant Jean de Rohan possède le chasteau de Landal avec les

métairies de la Ville-Saunain, de la Bretonnière ... ;

![]() Charles

de Beaumanoir, sgr. du Besso, tient le lieu de la Claye ;

Charles

de Beaumanoir, sgr. du Besso, tient le lieu de la Claye ;

![]() Jehan

du Buer (ou Buat) possède les métairies de la Guerche et de la Haye ;

Jehan

du Buer (ou Buat) possède les métairies de la Guerche et de la Haye ;

![]() Robert

de la Motte, sgr. dudit lieu la Motte ;

Robert

de la Motte, sgr. dudit lieu la Motte ;

![]() Jean

de Trémigon (représentant Jeanne Poussemotte), sgr. dudit lieu, possède le manoir de Luffiac ;

Jean

de Trémigon (représentant Jeanne Poussemotte), sgr. dudit lieu, possède le manoir de Luffiac ;

![]() Les

enfants mineurs de deffunct Gilles de Champagné et Geffelinne Le

Fils-Hus, sa compaigne, possèdent le manoir de la Chesnardaye ;

Les

enfants mineurs de deffunct Gilles de Champagné et Geffelinne Le

Fils-Hus, sa compaigne, possèdent le manoir de la Chesnardaye ;

![]() Charles

du Val, noble, possède le manoir de la Talonnière ;

Charles

du Val, noble, possède le manoir de la Talonnière ;

![]() Allain

Le Saige et Gilette Le Sacher (ou Saicher), sa compagne, (représentant

Robert Le Saicher, frère de laditte Gilette) possèdent le manoir de la Herbedaye ;

Allain

Le Saige et Gilette Le Sacher (ou Saicher), sa compagne, (représentant

Robert Le Saicher, frère de laditte Gilette) possèdent le manoir de la Herbedaye ;

![]() Jean

Le Sacher (ou Saicher) possède le manoir de la Renée (ou Ruce) ;

Jean

Le Sacher (ou Saicher) possède le manoir de la Renée (ou Ruce) ;

![]() Guillaume

de Saint Gilles possède les manoirs du Bourgain avec terres en roture

acquises par Jean de Saint-Gilles, son père. Guillaume de St-Gilles, sr. du

domaine du Planteix, lequel domaine fut au précédent à Pierre Prod'homme et Perrine Mezauboin sa femme ;

Guillaume

de Saint Gilles possède les manoirs du Bourgain avec terres en roture

acquises par Jean de Saint-Gilles, son père. Guillaume de St-Gilles, sr. du

domaine du Planteix, lequel domaine fut au précédent à Pierre Prod'homme et Perrine Mezauboin sa femme ;

![]() Egasse

(ou Agaisse) de Martigné, tient le domaine de la Ville au Fils-Méen ;

Egasse

(ou Agaisse) de Martigné, tient le domaine de la Ville au Fils-Méen ;

![]() Gilles

de Saint-Gilles, noble, tient un hébergement qui fut à Richard et à

Bertrand Coespel (ou Couespel), nobles ;

Gilles

de Saint-Gilles, noble, tient un hébergement qui fut à Richard et à

Bertrand Coespel (ou Couespel), nobles ;

![]() Jean

de Saint-Père et Charles Poussemotte possèdent au droit de leurs femmes

certains héritages.

Jean

de Saint-Père et Charles Poussemotte possèdent au droit de leurs femmes

certains héritages.

© Copyright - Tous droits réservés.